LOCAL LETTER

民泊は泊まるだけじゃない。地域へのインパクトを生む仕組みづくり

MIE

三重

拝啓、「民泊」を起点に地域を活性化させたいと考えているアナタへ

※本レポートは三重県尾鷲市で開催された「民泊×地域活性 勉強会」のトークセッションを記事にしています。

近年、空き家などを住宅宿泊事業に活用しながら地域への来訪者を増やし、地域活性につなげる方法が注目されています。「住宅管理事業者の登録要件」の見直しが進められたことにより、民泊事業に関心を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では、地域活性に情熱をそそぐ3名の民泊への思い、そしてユニークな宿泊先や体験をできる世界最大級の予約プラットフォームであるAirbnb(エアビーアンドビー)の事例をもとに、民泊の持つ可能性についてまとめました。

地域の暮らしそのものを体験価値に変えるためのヒントをお届けします。

1回目の体験がリピートへの鍵。迎え入れる側の在り方が問われる

島田 由香氏(モデレーター、以下敬称略):本日、モデレーターを務めさせていただきます、島田由香です。私は今、大きく4つのことに時間とエネルギーを使っています。「働き方」「真の人材育成」「地域活性」「Well-being」です。3年ほど前に会社をやめて、現在は雇われない働き方をしています。

三重県ではいろんな活動をさせていただいていて、尾鷲では「甘夏収穫ワーケーション」を展開しています。ベースにあるのは、一次産業ワーケーション®︎で関係人口が増えていったらいいなという思いです。

移住や定住を目的としてしまうと少し重くなってしまうので、最初に関わりがあって、よかったからまた来ようと思って、リピートするようになる。そうした体験を繰り返していく形を提供してきました。

3年間やってきて、1回目の体験がものすごく重要だと感じています。ですので、「民泊」に来るお客様の1回目をどうデザインするか、どんな状態で地域へ迎え入れるかが、法制度と同じくらい重要だと考えています。

平林 和樹氏(以下敬称略):株式会社WHEREの代表をしています、平林和樹です。本日はよろしくお願いします。

WHEREでは、まちづくりに関した人材育成の事業をしています。その中で今回のイベントを開催した経緯は、ホームシェアリングは地域においていろんな可能性を秘めているんじゃないかと思ったことがきっかけです。

平林:ただの機能的な意味での「泊まる」だけではなくて、例えば地域に雇用が生まれたり、ファンになって定期的に来る人が生まれたり、そういうまちへの影響があると思いました。

一方的にノウハウを伝えるより、まちの状況も聴きながら、何かギブできるものがあれば還元していく。その結果、民泊ホームシェアリングが広まることを目指して活動しています。

Airbnbのはじまりは、空きスペースから生まれた人とのつながり

横田 博之氏(以下敬称略):私はAirbnbの公共政策本部という部署におります。公共政策本部はホームシェアリングを日本の文化として根付かせるため、関係省庁や自治体、観光協会、まちづくりを担う団体等と積極的に議論している部署になります。よろしくお願いします。

横田:Airbnbは、空いている部屋や一軒家・別荘などを貸し出すホストとゲストをつなぐプラットフォームです。

世界中で「部屋空いてるよ」「宿やってるよ」「物件持ってるよ」という方がホストとして掲載できます。ゲスト目線で言うと、泊まりたい場所に泊まることができる、いわゆる仲介業、マッチングするためのプラットフォームを運営する会社だと覚えていただけたら幸いです。

Airbnbの創業の発端は、創業者の2人がサンフランシスコでアパートを借りていたところ、地価が上がってしまい、家賃の支払いが厳しくなったことでした。空いているスペースに人を泊めるというアイデアで、デザイナー出身のかれらが簡易的なウェブサイトを立ち上げ、宿泊客を募集しました。

すると、3人の宿泊客が来てくれました。アパートの空きスペースにエアベッドがあるだけの場所に来たゲストをもてなすために、かれらはサンフランシスコの街並みやおすすめのバーなどを紹介しました。このつながりに、創業者たちは可能性を感じたのです。

そこから始まり、現在は220の国や地域でお部屋を探していただくことができます。

島田:日本でのAirbnbの広がりはどうなっていますか?

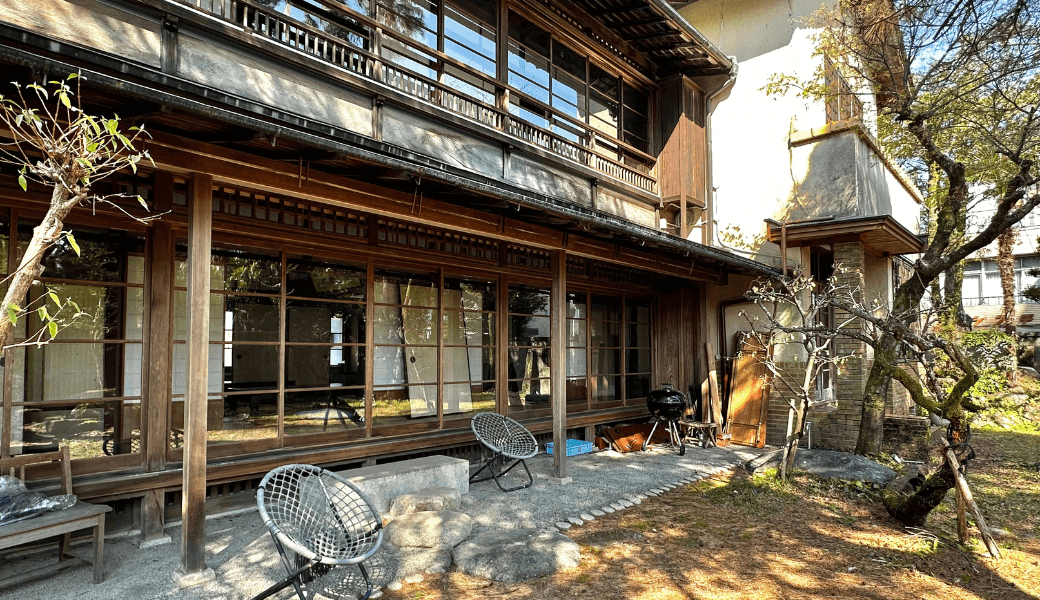

横田:日本でも少しずつ広がってきています。おもしろい物件もいろいろあって、別荘を使ってないときに貸し出す人や、古民家の茅葺を守っていくための維持費収集を目的に運営している人もいらっしゃいます。

「建物」ではなく「人」にフォーカスするAirbnbの哲学

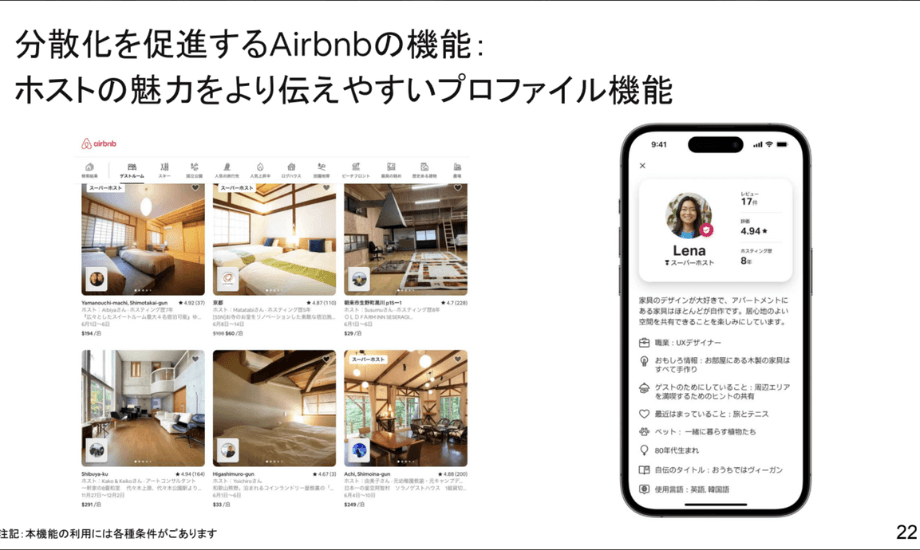

横田:私が今日一番強調したいのは、従来の宿泊施設は「なになに旅館」とか「なになにホテル」のように建物の名前が最初に出ますが、Airbnbでは「ホスト」が一番最初に出てきます。それがこのプラットフォームの特徴なんです。

横田:素晴らしい哲学を持ったホストさんがたくさんいます。例えば、福岡市のホストさんでKさんというおばあちゃんがいらっしゃいます。6年前にVTRを撮影した時にはすでに82歳で、「40年前からシェアって大事だと思っていた」と言われていました。

「分け合えば戦争は生まれない。奪い合うから戦争が生まれる。自分ができることをみんなでやって分け合う」ということをずっとおっしゃっていて、私の大好きな方です。

ほかには、「子供たちを留学させるお金はないけれど、Airbnbをやれば世界中から人が来てくれるから、国際交流ができる」という視点で始められたホストさんもいらっしゃいます。このように、Airbnbでは「建物」だけでなく「人とのつながり」が大きな魅力になっています。

Airbnbはオンラインプラットフォームなので、「始めてみたい」と思っても、「知らない人を泊める」ということに対する不安が出てくると思います。その不安に対して、安心・安全を提供していく。それが、私たちが第一優先で取り組んでいることです。

例えば、ホストになる場合は本人確認や許認可が必要で、少し手間がかかる。安心・安全のためには、この「手間」が大事だと考えています。

民泊だから叶えられる旅の分散と多様性

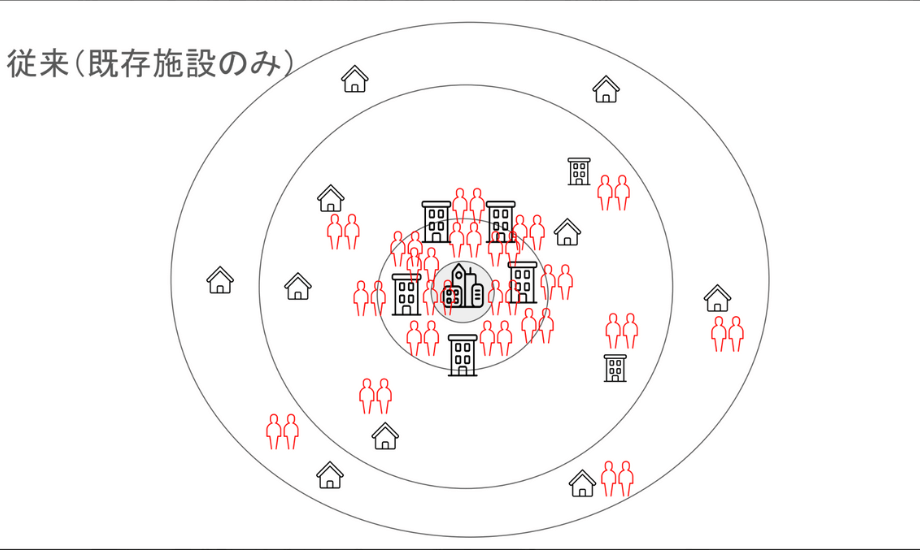

平林:地域における宿泊施設の分布にも課題がありますよね。

横田:おっしゃる通りです。今まで、ホテルや旅館は、泊まりに来た方々を受け入れるという役割を担い、地域を支えてくださっています。すごく素敵なお宿もたくさんあるんですけど、用途地域の制限や需要の問題で、中心部や都市部に宿泊施設が集中する傾向があります。

そのため観光客も宿泊先の集中する中心部に集まりがちです。

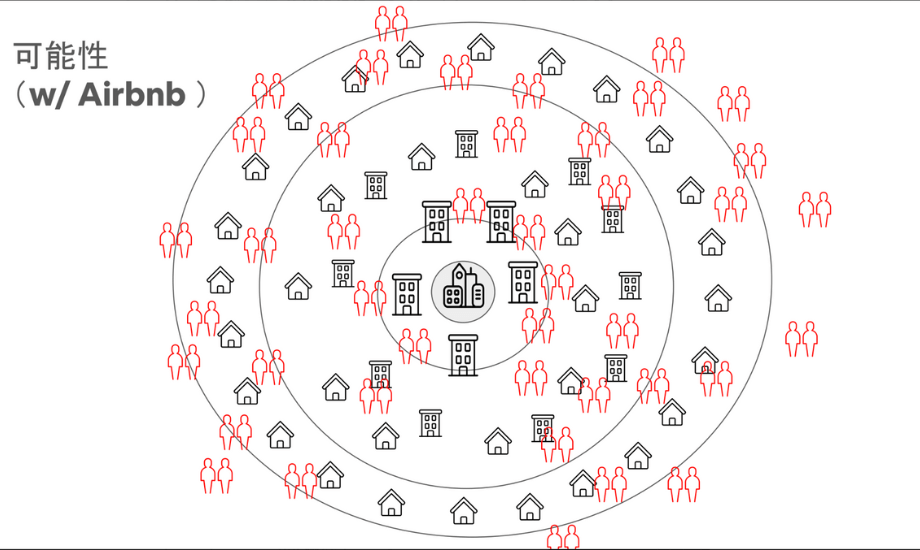

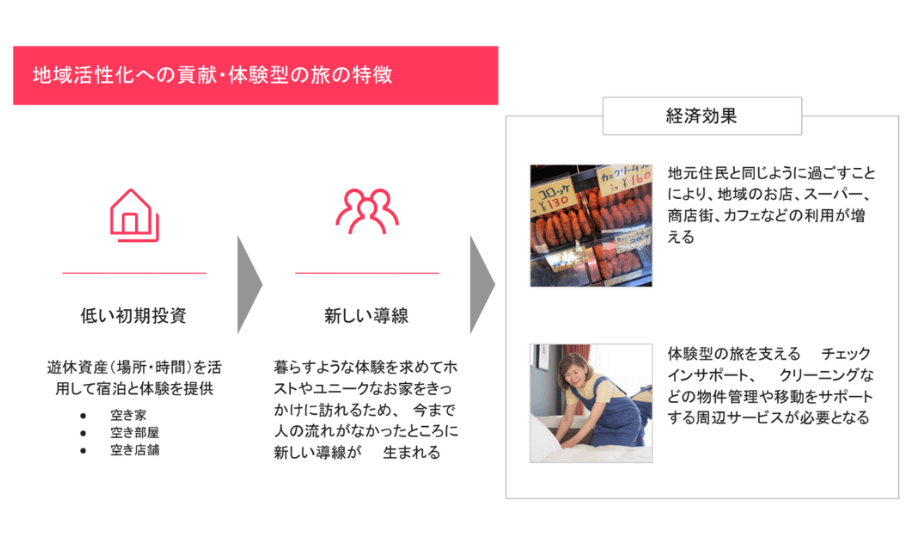

横田:一方で民泊は、住居専用地域でも既存の遊休資産や空き部屋などを活用して始められるので、多様な場所に宿泊できる場所をつくることができます。分散させたいところに宿ができると、観光客も分散させて新しい動線をつくることができるのです。

基本的に空いている部屋があればすぐに始められ、比較的初期費用を押さえて開業できるのが民泊の特徴です。大きなホテルはある程度の資金力がなければ始められませんが、子どもが独立して空いた部屋を貸し出すような形なら、多様な個人が始められます。

横田:そして、多くの方が始めやすいということは、多様な宿泊施設が生まれることを意味します。

例えばうちはペットOKだよとか、おじいちゃんおばあちゃんのためにアクセシブルなお部屋になっているから車いすの方も受け入れられるとか。

いろんなところに多様な宿ができると、新たな導線が生まれ、今まで来なかった地域の商店などに人が来始めます。お客さんがお金を使うところに雇用も生まれます。お掃除を近くの方にお願いするなど、小さくても確かな経済効果が地域に広がっていくのです。

地域の魅力×個人の魅力、自分たちの土地で考えるホームシェアリング

島田:実際に地域活性化に成功している事例もありますね。

横田:はい、Airbnbでは2021年から自治体との連携を始めています。その中から、北海道清水町の例をご紹介します。ここは宿泊施設がゼロになってしまった地域でした。「移住体験住宅」を活用していたものの、価格が安いために、移住したい人ではなく、旅慣れた人が使うようになってしまったという課題があると伺っていました。

そこで、移住体験住宅をリノベーションしてAirbnbに掲載したことをきっかけに、町民の方にも民泊を広めたいと、町長自らがホストになって民泊を始め、職員の民泊事業の副業も解禁して民泊への取り組みを促進しました。

その結果、移動体験住宅に滞在する人の数が増え、滞在した人が実際に移住したり、民泊事業自体に興味を持った方が増えたことにより町の宿泊施設の数も増えていきました。

横田:今は「住む」と「旅する」と「働く」の垣根がなくなってきています。その潮流の中で、「来てみたら楽しかったから移住しよう」という流れを作ることができた事例の一つです。

また、三重県でも美杉リゾートさんが中心となって、地域の魅力を高めていく民泊の活用事例がありました。由緒ある旅館がハブとなり、インターネット利用が難しいお年寄りの代わりに宿泊者とのやりとりや経営をサポートする形で民泊を活用し地域の滞在できる選択肢を広げています。

旅館の繁忙期に溢れたお客様を近隣の古民家で受け入れることで、地域貢献につながっているようです。

平林:地域の人と観光客をつなぐ機能として重要な取り組みだと感じます。

横田:私もこの美杉リゾートさんの民泊を活用した地域活性モデルはすごく面白いなと思っています。

個人の宿の魅力とホスピタリティのプロである旅館のオペレーション支援が組み合わさることで、満足度の高い体験を提供でき、良い口コミが広がっていきます。このような地域の魅力と個人の魅力の掛け算が、日本の魅力につながっているなと思いました。

民泊の法制度と管理業者の役割

島田:民泊許可の選び方を教えていただけますか?気になっている方も多いと思うので。

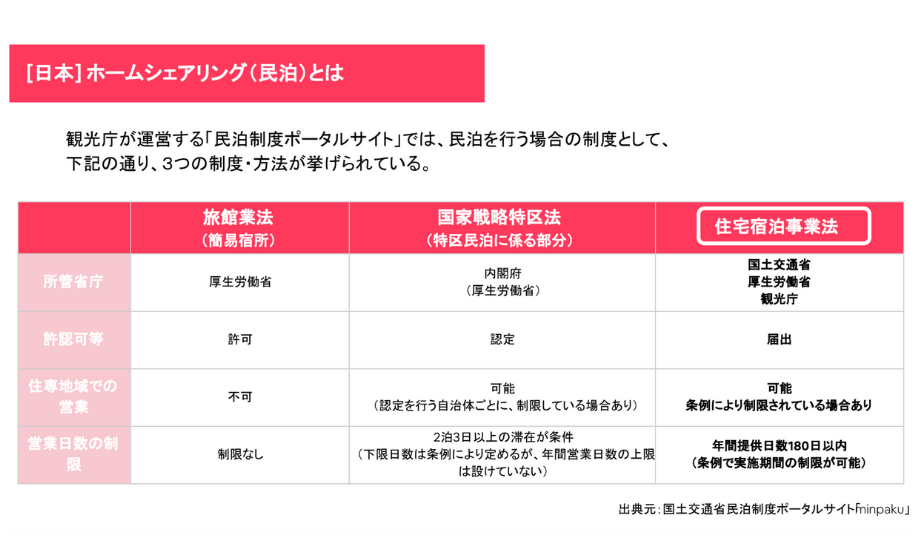

横田:民泊と言われるものには、実は複数の種類があります。観光庁の民泊ポータルサイトによると、「民泊」の中に旅館業も含まれています。一般的に民泊と言われるイメージは、2018年6月15日に施行された「住宅宿泊事業法」によるもので、住宅でも年間180日まで宿泊業ができるものです。

横田:そのほか「国家戦略特区法」による特区民泊があり、代表的なものでは大阪市や福岡の北九州市、東京の大田区などが該当します。これは上限日数はありませんが、最低2泊3日からというルールがあります。

また「簡易宿泊所」の場合は上限日数もなく、簡易宿泊所が取れるなら、取った方が年間日数制限を気にせず営業することができます。

用途地域での違いもあります。旅館業だと住居専用地域では事業を始めることができませんが、住宅宿泊事業法では住居専用地域でも始めることができます(地域の条例によっては住居専用地域で営業ができないエリアもある)。不在型の民泊(自分が住んでいない物件での民泊)をやりたい場合、住宅宿泊事業法では「住宅宿泊管理業者」に委託しなければならないというルールがあります。

以前は管理業者になるための登録要件のハードルが高く、都市部に集中していましたが、現在は「住宅宿泊管理業登録実務講習」を受講することで、地域の人でも住宅宿泊管理業者になれるようになりました。これにより地域の人材が主体的に参加する道が開かれ、空き家活用の可能性が広がってきています。

地域でホームシェアリングを進めていくためには、地域の独自性と個人の魅力を考えて掛け合わせていくことで、お客様の多様なニーズに応えていく必要があると思います。

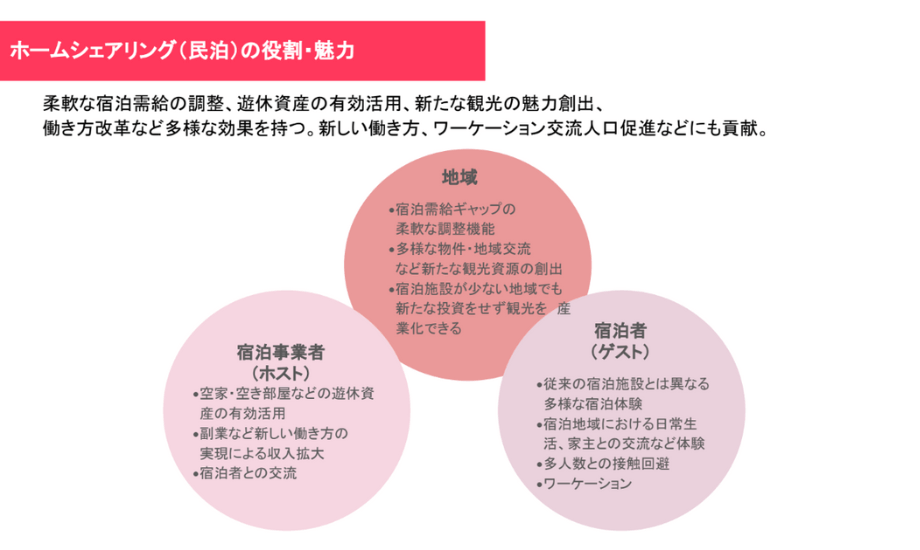

地域コミュニティの事情を度外視して、事業者の利益だけを目指して営業すると苦情につながる可能性が増え、それにより地域の条例等の規制が厳しくなり長続きしなかったりします。地域とホスト(宿泊事業者)とゲスト(宿泊者)の3者が幸せになるやり方が大事だと私たちは考えます。

民泊・ホームシェアリングについてもっと学びたいアナタへ

ホームシェアリングには、単なる宿泊機能を超えた地域活性化の可能性があります。そこには「ホスト」という人の魅力と「地域」の魅力が掛け合わさった新しい価値が生まれています。

そしてこの度、1年で350人以上のローカルで活躍する人材を輩出する株式会社WHEREが、世界最大級の宿泊予約プラットフォームであるAirbnb、そして、島根県隠岐諸島にあるジオパークに泊まれる拠点「Entô(エントウ)」と連携し、「観光経営人材養成講座」を開講します。

まちの資本とまちを点から面に捉える視点・関係を活かした宿泊・体験を生み出し、運営する力を身につける講座です。(詳細はこちら)

ぜひ、アナタも地域に新たな人の流れを作る一員になりませんか?

Information

2025年6月10日(火)開催!『Airbnb』と学ぶ、新たな観光ニーズの作り方

「もっと地域の魅力を伝えたい」

「地元に人が集まる体験コンテンツをつくりたい」

そんな想いを抱えながら、どう動き出せばいいか、迷っていませんか?

この度、宿泊・体験コンテンツを生み出し、運営する力を身に着ける「観光経営人材養成講座」を開講します。

6月10日(火)には、どなたでもご参加いただける特別公開講義にて、Airbnb Japan株式会社の横田 博之 氏を講師にお迎えします。

日本のローカル、そして世界中に広がるAirbnbのノウハウやデータをもとに、「これからの観光」とホームシェアの可能性を一緒に深掘りしていきましょう。

無料申し込みはこちら

Editor's Note

編集後記

暮らしそのものを大切にする民泊は、外国から訪れた人々の宿泊先というだけでなく、ワーケーションや移住を考える人々のはじめの一歩として、背中を押してくれる温かさがあると感じました。私は一人旅をする時、機械でチェックインをするホテルに頼ってしまいがちですが、もっとその土地を楽しむために、これからは民泊も利用してみたいと思います。

Chihiro Suzuki

鈴木 千尋

Articles