LOCAL LETTER

行政・企業・地域がつながり、新たな挑戦を形に。東松島発・共創の物語

MIYAGI

宮城

拝啓、「自分の役割を活かして、地域と本気で関わりたい」と思い始めたアナタへ

行政職員として新しい挑戦をしたい人。

企業の立場から技術を地域に活かしたい人。

そして、大企業から地域に飛び込んで“一人の人間として関わりたい”と考えている人。

そんなあなたに届けたい物語が、宮城県東松島市にあります。東松島は奥松島と呼ばれる風光明媚なまち。市内に、航空自衛隊松島基地があり、同基地所属の曲技飛行チーム「ブルーインパルス」はまちのシンボルになっています。

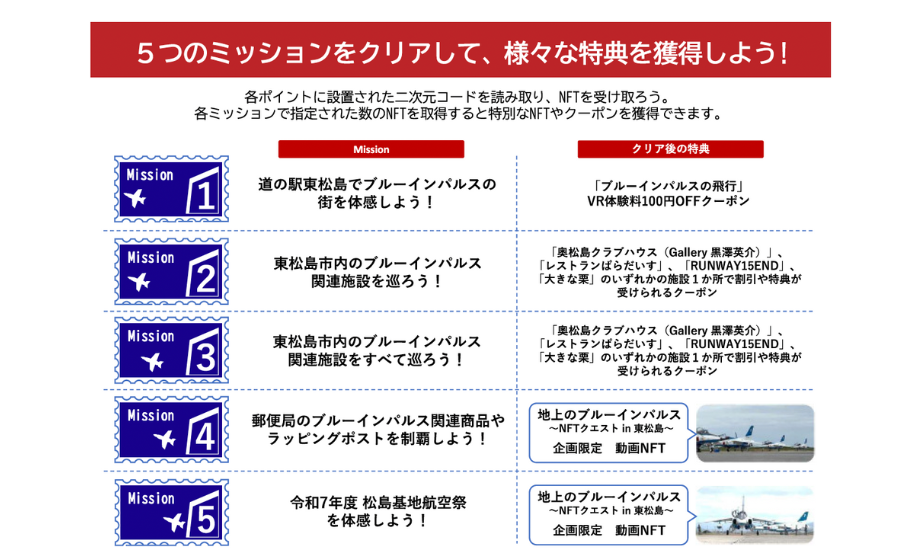

この「ブルーインパルス」を核として、日本郵政グループと東松島市が共同で企画したのが「地上のブルーインパルス~NFTクエストin東松島~」。NFT技術を活用したデジタルスタンプラリーで、2025年8月から2カ月間にわたり実施されています。

このイベントの実現までには、行政・企業・地域プレイヤーという異なる立場が交差しながら、「ブルーインパルス」を軸に人をつなぎ、まちを動かしていくプロセスがありました。それぞれの立場でプロジェクトの核となった3人の方に、お話を伺いました。

行政・企業・地域、それぞれの一歩が合わさるとき

日本郵政グループでは、NFTを活用した観光体験向上プログラムを実施しており、2025年1月に島根県・石見銀山エリアで第1弾の実証実験を開始しました。東松島市での取り組みは島根県・石見銀山エリアに続く第2弾となります。

これらの実証実験は、同グループが進める「ローカル共創イニシアティブ(LCI)」の一環として実施されています。LCIは、社会課題に取り組む企業や地方自治体などに社員を派遣し、共同で新規事業を創出するプロジェクト。東松島市の取り組みを推進した光井さんも、同プロジェクトに応募して、4月から女川みらい創造株式会社に駐在しています。

女川町と東松島市を行き来しているという光井さんは、実証実験の第2弾の場所として東松島市が選ばれた理由をこう語ります。

「石見銀山での実証実験をきっかけに、NFTを活用した取り組みを全国へ広げられる可能性を感じました。石見銀山は観光地としてエリアがコンパクトに凝縮されていて、観光マップや観光ルートが整っている地域です。そこで次は、もっと広いエリアで挑戦してみようと。

まちとして観光の基盤が整っていて、より多くの人に訪れてもらえる場所はないかとLCI事務局が全国を探したところ『東松島がいいのではないか』という結論に至りました。その際にキーパーソンとなったのが、宮城赤井郵便局の菅原局長です」(光井さん)

「今年の2月にLCI事務局から『NFTを使ったデジタルスタンプラリーをやってみない?』と声をかけてもらったとき、『私がやりたかったのはこれだ!』と思い、『やります』と答えてしまいました(笑)」(菅原さん)

菅原さんが「これだ!」と思った背景には、昨年設置した、ブルーインパルスのデザインが施された特別仕様ポストがありました。

「ブルーインパルスには1番機から6番機まであり、デザインが異なります。そこで、6基のポストに、それぞれの機体をイメージしたラッピングを施しました。マニアであれば絶対に全部見て回りたいはず。だから、回遊の仕組みをつくりたいと思いました。

でもお店ではなく、ポストなので、二次元コードで観光情報を付ける程度しかできませんでした。だからこそ今回の企画をいただいたときに、自分がやりたかったこととピッタリだと思ったんです。ポストを中心に、まちもめぐる仕組みがつくれるとわかって」(菅原さん)

菅原さんが企画書の叩き台を作成し、光井さん中心に内容を整理。プロジェクトが本格的に始動したのは、5月のこと。この企画を「まちの取り組み」とするために、市役所内の調整を担ったのが商工観光課の武田さんでした。

「菅原さんと私は、前年にブルーインパルスポストをつくるプロジェクトをご一緒していました。菅原さんからデジタルスタンプラリーの企画を聞いたときに、率直に『面白そうだな』と感じたんです。

市として後援するためには、市長了承まで必要でしたが、東松島は新しいことに積極的な土壌があります。『この内容であれば問題なく通るだろう』という見込みもあったので、内部の調整は私が担う形で進めました」(武田さん)

「市内を広く周り、また来てほしい」その想いを企画で実現

「このデジタルスタンプラリーは、LINEアカウントが紐づいたスマートフォンさえあれば、誰でも参加できます。紙で押すスタンプの代わりに、各スポットに設置された二次元コードを読み込むと、NFTで管理されたデジタルスタンプが手に入る仕組みです」(光井さん)

紙のスタンプ帳では難しい、施設情報や特典、関連リンクの表示といった情報連携もデジタルスタンプラリーの強み。

8月1日の開始から取材日までの約10日で377件のスタンプの取得があり、滑り出しは順調。ここまでのプロセスを振り返り、菅原さんは「私ひとりでは到底できなかった」と話します。

菅原さんが光井さんと共に最初に取り組んだのは、スタンプラリーで周るエリアの設計。

「私は“ここもあそこも”と増やしがちで」という菅原さんの言葉を、光井さんは「各店が魅力的な商品を持っていて、日頃からのまちづくりの積み上げを感じました」と受けます。

二人の熱量を盛り込んだ案を武田さんに見せ、公共交通機関の利用といったアクセスを考慮して絞り込み、最終決定したとのこと。

「市の後援の形にしつつ、具体的な調整は局長と光井さんで素早く動いてくださいました。私たちは地元店との連携やエリア設計を一緒に検討しました。松島基地周辺に偏らず、市全体のイベントになったのはよかったと思っています」(武田さん)

広い範囲をすべて周ってもらう仕組みとして、クエスト型を導入。各ミッションをクリアするごとに特典が得られる形を取りました。「途中でクエスト型へと構成をガラッと変えたので、ここは少し大変でした」と光井さんは振り返ります。

イベント期間は、航空祭の前後にも来てもらえるように、8〜9月を設定。

「クーポンは9月末まで使えるようにして、航空祭に来られた方に『祭りの後』にもう一度来てもらうきっかけにしました」(光井さん)

大切なまちの風景と地上のブルーインパルス

最初の声がけから、イベント開始まで僅か半年。実質的には数カ月で立ち上げられた背景には、幾つかの要因がありました。そのひとつが、ブルーインパルスに対する、まちの人々の想いです。

「このまちで生まれ育ち、ブルーインパルスの音が聞こえるのは当たり前であまり意識していませんでした。就職で一度まちを離れ、東松島に戻ってきたとき、ここにしかない資源だと改めて気づきました」(菅原さん)

かつては基地に距離を置く声も少なくありませんでしたが、まちと基地の努力が重ねられ、いまは受け入れる姿勢が広がっているといいます。

「今ではブルーインパルスはまちの大切な観光資源になっています。年に一度の航空祭のときだけでなく、道の駅などの影響もあり、年間を通してまちへ訪れる人が増えています」(武田さん)

市内ではブルーインパルスのファングッズを販売する店舗もあり、まち全体で「ブルーインパルス」を応援する流れが広がっています。

「観光コンテンツというとどうしてもグルメに偏る傾向があります。東松島は、“牡蠣・海苔・ブルーインパルス”の三つを並べられることが大きな特徴だと思います」(光井さん)

平時でしか飛べないブルーインパルスは、平和の象徴でもあります。だからこそ、空での飛行が叶わない状況でも「地上でブルーインパルスを感じてもらいたい」という思いをプロジェクト名に込めたと菅原さんは語ります。

「スタンプラリーの企画が立ち上がる直前に、別の基地でブルーインパルスと同じ機体の事故があり、『今年は航空祭で飛ばないかもしれない』という話になったんです。でも、空で見られなくても、地上にはこれだけブルーインパルスがある。それを巡ってもらいたいと思ってプロジェクトの名前を『地上のブルーインパルス』というタイトルにしました」(菅原さん)

復興が育んだ“受け入れる風土”

プロジェクトの背景にあったもうひとつの成功要因は、お店や施設の協力でした。

「今回それぞれのお店に直談判して『スタンプラリーのために、クーポンなどのサービスをお願いできませんか』と頼んだら、みんな『いいよ!』だったんですよね。即決してくださるお店ばかりでした」(光井さん)

新しい試みでも迷わず「やってみよう」と受け入れる風土があるのは、3・11の震災の経験が大きく影響しているのではないか、と菅原さんはいいます。

「震災を経験して、『復興しよう』という気持ちが強いんだと思います。だから新しいことも自然と受け入れられるんですよね」(菅原さん)

「そうですね。震災をきっかけに復興支援のために来てくれた方や、まちを気に入って移住した方など新しい視点を持った人たちが東松島にどんどん入ってきました。外部からの変化にまちの人たちも慣れてきていて、『やってみよう』と積極的に応じてくれる。変化を受け入れる姿勢は、このまちの強みだと思います」(武田さん)

挑戦を歓迎する風土は、このまちのかけがえのない力になっています。

違う視点と出会うとき、まちを育てる力になる

ブルーインパルスというシンボルと、「やってみよう」に応えてくれるまちの風土に支えられたとはいえ、挑戦を短期間で形にできたのは、お三方の信頼関係と共創があってこそ。企画から実装までの間は、メールや電話で密に連絡を取り合い、現地作業も高速で回していったといいます。

その経験も踏まえ、地域活性のアクションを踏み出す読者へメッセージを贈ってくださいました。

「市としてさまざまな事業者の方と関わるなかで、異なる視点を持つ人との関わりを活発にしている団体ほど取り組みが長く続いているように感じています。

仲間内の賛同者を増やすだけでなく、異なる視点の人に想いを伝え、理解者を広げることが大切です。そうした関わりが増えるほど、団体は継続しやすくなり、視点も活動の幅も広がると思います」(武田さん)

「私がいる日本郵便の一番の強みはネットワークだと思っています。「やりたい」という思いがあれば、そのつながりを通じて支えたい。

今回も地域に親しまれているお店に声をかけて参加してもらいました。結局は地元愛。このまちを盛り上げる一助になれればと思っています」(菅原さん)

「私は地域の“彩り”を楽しんでほしいと思っています。肩書きを一度横に置き、一人の光井大祐として関わることで、東松島の空や女川の海の美しさに気づき、『好き』から施策を広げたいと思うようになりました。肩書きに縛られず地域と向き合うことで、本当の良さが見えてきます」(光井さん)

やってみたいと思ったら、まずは地域の誰かに話してみる。できれば、これまであまり話したことがない人に。

アナタを応援してくれる人は、意外と身近なところにいるのかもしれません。誰かを巻き込む力は、小さな対話から始まります。地域への一歩を、踏み出してみませんか。

Editor's Note

編集後記

東松島に関わると、なぜか東松島のことが好きになる。そんな底知れぬ魅力があるまちでした。立場は違っても、それぞれの強みを持ち寄り、まちを前に進める姿はまさに共創そのもの。笑顔で語り合うお三方の姿が印象的でした。

ASAHI KAMOSHIDA

鴨志田あさひ

Articles