LOCAL LETTER

地域に飛び込んだ2年間。そこで見えた、郵便局×地域ベンチャーが生み出す“新しい挑戦のかたち”

ZENKOKU

全国

拝啓、ローカルと“共に仕掛ける力”を求めているアナタへ

地域で何か新しいことを始めたい。けれど、ひとりでは踏み出せない。

そんなとき、思わぬ味方が、すぐそばにいるかもしれません。

全国に2万4000の拠点を持ち、どんなまちにも変わらず在り続けてきた「郵便局」。今、その郵便局がローカルベンチャー企業との共創を通じて、新たな挑戦の“入り口”として再び動き始めています。

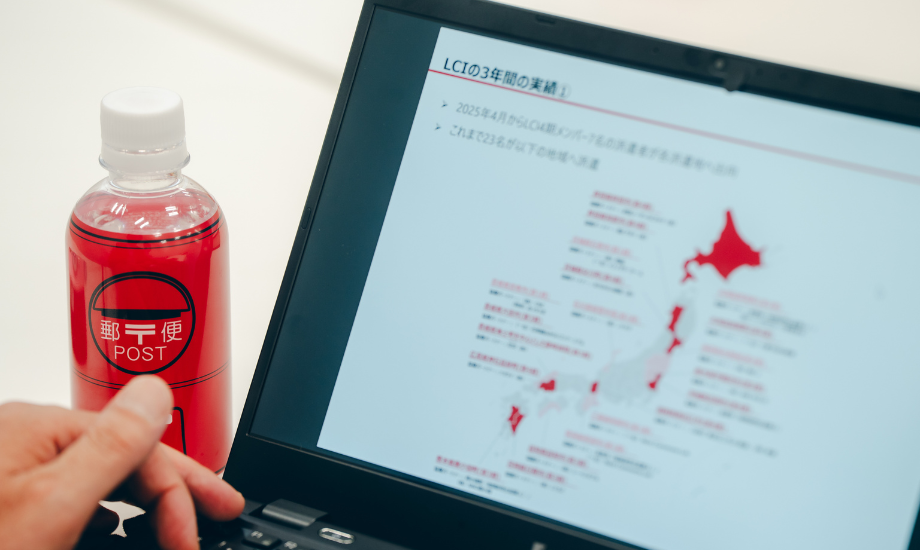

日本郵政グループが始めた「ローカル共創イニシアティブ」は、本社・支社社員を地域に送り出し、地元のプレイヤーとともに事業を生み出すプロジェクト。

その仕組みづくりから関わり、自身も第1期として宮城県石巻市に飛び込んだ藤本洋平さんが見出したのは、郵便局が単なる物流拠点ではなく、人と地域をつなぐ“共創のハブ”となる可能性でした。

大企業の環境から、挑戦できる土壌を求めて

2025年度で第4期となる日本郵政グループの「ローカル共創イニシアティブ」。このプログラムは、大きな組織ならではの「課題」をきっかけに生まれました。

「長い歴史のある会社なので、その分どうしても新しいことに挑戦しにくい雰囲気がありました。個人に対する評価も加点より減点を気にしてしまい、思い切った行動がしづらい部分があって。そうした風土の中で、当時優秀なメンバーも退職してしまうという課題がありました。

この流れを食い止めるには何が必要なのか。やはり、社員がチャレンジできる場所が必要だと考えたんです」(藤本さん)

このような経緯から企画が開始され、2022年度から「ローカル共創イニシアティブ」は始まりました。

そのプログラムの第1期に参加したのが、藤本さん自身。もともとはプログラムを立ち上げる側にいましたが、次第に「自分も挑戦したい」という思いが強くなっていきました。

それまでは主にIT系の業務を日本郵政グループで担当していましたが、新規ビジネス室という部署の兼務をきっかけに、地域の取り組みに触れるようになったといいます。

「現地を訪れたり、協業する企業の紹介でさまざまな方と出会う中で、『地方にはこんなに面白い人や可能性があるんだ』と実感するようになって。

そして、いよいよローカル共創イニシアティブの企画が本格的に動き出す、というときに上司に『私も応募させてほしい』と伝えました」(藤本さん)

「耕すのは畑だけじゃない」石巻で芽吹いた新しい挑戦

プログラムの1期生として宮城県石巻市の一般社団法人イシノマキ・ファームに2年間出向することになった藤本さん。

イシノマキ・ファームではソーシャルファームを理念に掲げ、耕作放棄地や震災で浸水した農地をホップ畑等で活用し、地域の社会福祉の方の協力も得ながら社会的に弱い立場にある若者たちに農業を通じて就労の場を提供しています。

「失敗してもいいから、常に自分から打席に立つつもりで挑みました。イシノマキ・ファームの代表も『どんどんやっていこう』といってくれる人だったので。地方のローカルベンチャー企業には、挑戦できるチャンスが本当に多いと思います」(藤本さん)

藤本さんは毎週1回の農業プログラムの際、若者たちを石巻市内から農場まで車で送迎し、日中は一緒に畑に立って汗を流しました。そうして地域と実際に関わることで、大きな課題に気づくことができたと振り返ります。

「日本郵政グループの本社がある東京・大手町で働いていると絶対に出会わないような人たちと出会えるのが、本当に貴重な経験でした。

一緒に畑仕事をして、行き帰りの車でいろんな話をするのも、本社にいるだけでは絶対に味わえない時間でした。

その中で、いわゆる“グレーゾーン”といわれる、障害者ではないけれど学校に通えなくて、今に至る方がこんなにもいるのかと気づかされたんです」(藤本さん)

藤本さんは「日本郵政グループとして何かアプローチできないか」と模索。実際に、クラフトビール事業との連携を通じて、新たな雇用の創出につながる取り組みが生まれました。

日本郵政グループと、イシノマキ・ファームが新たに設立した「株式会社イーチ・アザー」などが連携し、グループの物流機能を活用したクラフトビールの「樽のシェアリング」サービスの実証実験を開始。イーチ・アザーが樽洗浄・保管の拠点となり、様々な個性を持つ多くの若者が作業を担っています。

「他部署の企画だったため、私自身は共創パートナーとしてイーチアザーを紹介する立ち位置でしたが、こういった小さな試みを広げて盛り上げていきたいですね。他にも取り組めることはあると思っていますし、そこはこれからも追い続けていきたいと考えています」(藤本さん)

郵便局が持つ“見えない価値”——信頼と土着性

石巻での2年間を振り返って、藤本さんが強く感じたのは「郵便局の存在そのものが持つ力」でした。地域で暮らし働くなかで、郵便局の力を間近に感じることができたといいます。

「最近になって見えてきたのは、業務的な部分だけでない郵便局の価値です。特に大きいのは「土着性」です。つまり撤退しない、そこに居続けるという強みが郵便局にはあります。

全国の郵便局は約2万4000拠点にものぼります。地方になるほど、さまざまな企業が撤退していってしまう現状がありますが、郵便局はその地域に残り続けています。」(藤本さん)

郵便局のもうひとつの暗黙の価値は「信頼性」だと話す藤本さん。

各地域の郵便局は長年その土地に根を張り、地域住民からの信頼を得てきた存在です。こうした関係資本があるからこそ、地域外のベンチャー企業が参入する際にも、郵便局を介することで“玄関口”としての役割を果たすことができるのではないかと考えています。

「今一緒に動いているローカルベンチャーの方たちに聞くと、別の地域に入り込むのに2〜3年はかかるケースが多いそうなんです。

たとえば不動産関係で空き家を改修するような会社の場合、自治体や地域の主要メンバーとのつながりをつくるのに時間がかかる。

でも郵便局と最初につながることで、その時間をぐっと短縮できる。実はそれがとても価値のあること、と言っていただくこともありました」(藤本さん)

さらに藤本さんは自身の経験を振り返り、ローカル共創イニシアティブと郵便局の関係が深まりつつあると語ります。

「本社の人間が私服で、かつ日常的に郵便局を訪れるなんてとても珍しいことです。だからこそ、普段はなかなかできない話を局長や社員とすることができました。

それだけではなく、地域の郵便局長が何十人も集まる会議で私自身の考えや取り組みを発表する、これまでになかった機会にも恵まれました」(藤本さん)

ここで生まれた郵便局長とのつながりがきっかけとなって始動したのが、宮城県東松島市でのNFTを活用した新たな観光体験プロジェクト。

「ブルーインパルス基地のある東松島市の郵便局長に、島根県・石見銀山でのローカル共創イニシアティブによる成功事例を話したことから始まりました。今では、郵便局長が中心となって自治体や地元住民との連携をスムーズに進めてくれています。

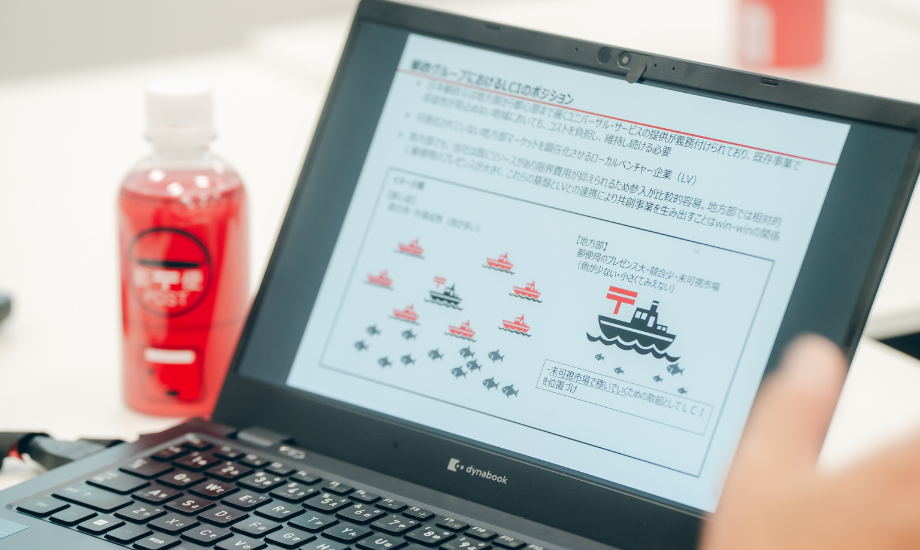

地方部は都心と比べると、マーケットは小さいが競合が少ない。魚に例えるなら、魚の数は少なく見つかりにくいけれど、狙う船も少ない。また、見つける基盤と行動があれば、絵本のスイミーのようになれます。

そういう中で新しい企画やアイデアを出していくことが、地域の郵便局にとって新たなビジネスチャンスにつながると感じてもらえたかと思います」(藤本さん)

地域と郵便局がつくる未来

郵便局はこれまで手紙や荷物を届ける生活インフラとして親しまれてきました。しかしいま、その役割は大きく変わりつつあります。

各地でローカルベンチャー企業と手を取り合い、新しい挑戦を支える“地域の入口”としての役割を担い始めています。

その中心にいるのが、長年地域に根ざし、信頼を築いてきた郵便局長たちです。

「ローカルベンチャーとの協業で、地域を盛り上げてほしいという思いを持つ局長さんが全国に大勢いることを肌で感じています。

ローカル共創イニシアティブを始めたばかりの1期、2期では行っていなかったのですが、3期から局長に地域の企業を推薦してもらう仕組みを始めました。

プログラムの回数を重ねるうちに、局長さんから『この企業との協業はどうか』とお声がけされることが一気に増えてきたんです。その分、どの企業とプログラムを実施するのかの選定は大変なんですけど、責任を持って取り組んでいます」(藤本さん)

推薦の声は今や全国各地から寄せられています。今では協業パートナーを通じた紹介を上回るほど、局長自らが「私のまちに来てほしい」と手を挙げているのだそうです。

郵便局が単なるサービス拠点を超えて、人と地域をつなぐハブの役割を担い始めています。郵便局に相談することが、地域での挑戦の出発点になるかもしれません。

「私の一存で語れるものではないですが『もし地域のために何か活動したいという人がいれば、郵便局に相談してください』と言えるようになるといいなと思っています。郵便局が地域とのつなぎ役になれたら嬉しいですね」(藤本さん)

郵便局が未来に向けて担おうとしているのは、暮らしを支える拠点であるだけでなく、人と地域を結ぶ“挑戦の玄関口”という新しい役割です。

Editor's Note

編集後記

郵便局が「郵便」以外の手段で地域と人や企業を繋ぐハブになる。どんな地域にも必ずある郵便局という普遍的な価値が、新しい挑戦を支えていく未来を想像するとわくわくします。

ASAHI KAMOSHIDA

鴨志田あさひ