LOCAL LETTER

まちを変えるクリエイティブとは?地域に合わせて進化する、クリエイターのこれから

ZENKOKU

全国

拝啓、クリエイティブとまちのつながりに、まだピンときていないアナタへ

※本レポートは、株式会社WHEREと東海旅客鉄道株式会社が主催する「地域経済サミットSHARE by WHERE in 東海」のNAGOYA CONNÉCT コラボセッション「まちづくりクリエイティブ論。クリエイターが生み出す、まちの変容とは!?」を前後編で記事にしています。

近年、まちづくりにおける「クリエイティブ」の重要性が語られるようになってきました。しかし、その関心がデザインやおしゃれさといった、アウトプットに偏ってしまってはいないでしょうか。

クリエイターがまちにいることで新たな視点や対話、 物事の捉え方の多様性が生まれ、そこから地域の寛容性が育まれる。そういった、新しいモノコトが生まれる過程での「まち」の変容は、どのように起こるのか、起こせるのか。

東海地方で変容を起こしているプレーヤーがそれぞれの視点から語り合いました。

そもそもクリエイターとは?

水谷氏(モデレーター / 以下、敬称略):「まちづくりクリエイティブ論」というテーマを語るにあたって欠かせないのがクリエイターの定義です。まずは、自己紹介も兼ねて、各々にとってのクリエイターの定義を教えてください。

勝亦氏(以下敬称略):静岡県・富士市と東京都・馬喰横山という問屋街の2拠点で、建築設計事務所の株式会社勝亦丸山建築計画を運営しています。クリエイターとは、自分のコアスキルから少しはみ出しながらも、何かのヒントを得ながら、制限を少し超えて出入りする存在なんじゃないかなと思っています。

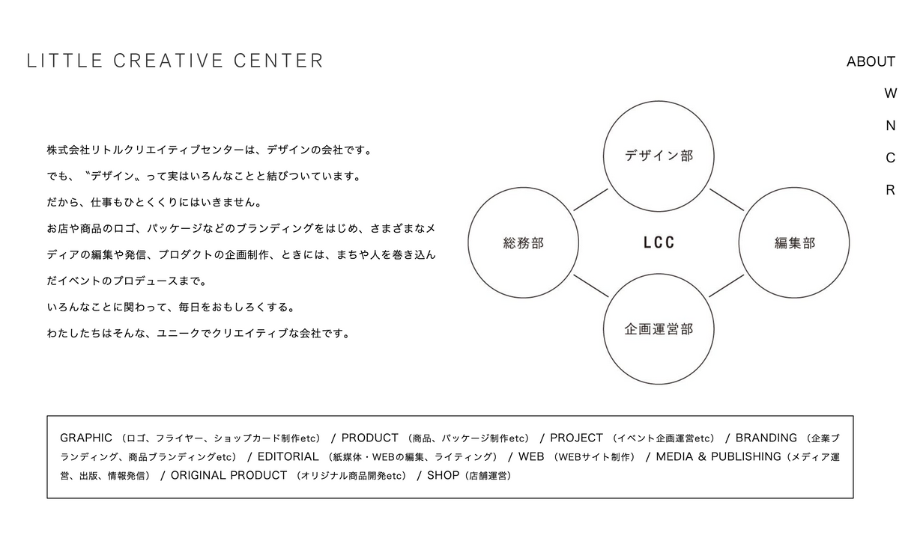

今尾氏(以下敬称略):岐阜県と東京都の日比谷でグラフィックデザイン事務所を運営している株式会社リトルクリエイティブセンターの今尾です。クリエイターとは、「つくる人」かなと思っています。岐阜南部の美濃地方の各務原市が活動拠点なのですが、地方にはつくり手が少ないというのもあり、言葉の通り「つくる人」という認識です。

舩坂氏(以下敬称略):岐阜県北部の飛騨市で株式会社ヒダカラを運営しています。地域商社事業やWebマーケティングがメインの会社ですが、ひょんなことから豆腐屋の事業承継をすることになり、現在は豆腐事業も展開しています。

私にとってのクリエイターとは、「地域をもっと面白くしよう」とか「もっと盛り上げよう」という道を作れる人だと思っています。

「地域をよくしよう」と考える人はどの地域にもたくさんいますが、この道は自社だけでできるのか、もしくは他のリソースを加えてできるのか、さらにどんな強みを掛け合わせたらできるのかという引き出しが多い状態が「クリエイト」できる状態なのかなと思っています。

水谷:3人とも、それぞれ違ったイメージをお持ちですね。ちなみに、僕にとってのクリエイターはかっこいいイメージで、僕もなりたいと思います。なりたいということは、自分はまだなっていないという自覚もあるんです。

クリエイターは「何もないところから何かを作り出す人」であって欲しいなと思います。じゃあ自分がそのような人になれているか?というと「挑戦はしているけれども、まだなりきれていない」と感じるので、「クリエイターになれるように新しいことを頑張らなくては」と思います。これが、僕にとってのクリエイターです。

水谷:クリエイターの定義、まとまらないですよね。これは、クリエイターという言葉が広い意味で使われていることのひとつの証明だと思います。

ですから「まちの変容」に対して何かを語る時に、「クリエイターがいた方がいいよね」と言っても、それぞれが思うクリエイターの定義が違う。この定義が違うから議論しにくいんだな、と改めて思いました。

まちに新しい概念を持ち込む、クリエイターの存在

水谷:登壇者のみなさんはそれぞれ、クリエイターと一緒に仕事をした経験があると思いますが、「こんなことがまちの変容につながった」とクリエイターの意義を実感したことはありますか?

こんなクリエイターがいたから、なにかが変わった瞬間などあれば。

舩坂:以前弊社に勤めていたデザイナーが立ち上げた「飛騨春慶(ひだしゅんけい)ネイル」の話をさせてください。飛騨には400年の歴史がある飛騨春慶という伝統工芸があります。加工した木材に、職人が漆を塗り重ねてできる漆器なのですが、最近はつくり手も流通も減っていたところ、そのデザイナーが「なんとかしたい」とプロジェクトを立ち上げました。

まずはネイリストとコラボレーションして、ネイルチップに飛騨春慶の漆を塗った飛騨春慶ネイルを開発。その後、海外展開を視野にいれたランウェイウォークを開催したりもしています。デザイナーの活動は飛騨春慶ネイルに留まらず、その後、地域で何かやりたい若者たちがPOP-UPなどの店舗を出せるような場所も始動させました。デザインを本業とする人が、まちづくりに深く関わり始めた事例です。

水谷:それは飛騨春慶の誰かが持ちかけたクライアントワークではなく、デザイナー側から自分でやりたいと?

舩坂:そうです。本人に自覚はないかもしれませんが、私から見る限り、これまでにデザイナーとして培ったものがこうした活動に生かされていると思います。

勝亦:境界線を超え始めた瞬間というんでしょうか。そういう動きに見えますね。

境界線を超えていく。時代とともに変わる、まちのクリエイター

水谷:境界線を超える、というのは?

勝亦:若い時って自分のコアスキルを育てる時期で、コアスキルが定まってくると、20代を過ぎた後は何かきっかけがないと専門領域から抜け出しにくくなると思うんです。僕も、建築設計を続けるうちに、建築設計以外の領域をやるのは建築家じゃないような気がして、手を出しづらくなる感覚がありました。

今尾:その感覚、なんとなくわかります。最初にデザイン事務所を立ち上げた時の話ですが、「グラフィック以外のことをやるのはちょっとダサい」とか「本物じゃないんじゃないか」みたいな感覚がいつもどこかにありました。

水谷:グラフィックという専門分野を突き詰めるのが、自分たちの存在意義だろうと?

今尾:そうですね。大学の同級生3人で事務所を始めたんですが、美術系の大学でデザインを学んだこともあり、「専門分野を突き詰めるべき」という雰囲気はどこかにありました。ただ、今から20年以上前の話なので、時代の空気もあるかもしれませんが……。

最近はデザインの認識も広がりましたが、事務所を立ち上げた当時は、地域にデザインという概念があまり浸透していなかった。だから、デザインという仕事はどんな範囲を指しているのか、自分たちにとっても手探りでした。

ですが、地域で色々な仕事に携わるうちに「リトルクリエイティブセンターのような仕事のやり方が、デザインの仕事なのではないか?」というような、デザインの認識が周囲から逆に定義されていった感覚はありますね。地域特有の、いわゆるガラパゴス的というのでしょうか。デザインの認識が地域独自に発展した感覚があります。

水谷:なるほど。どうやって地域でデザインの仕事が生まれるようになったのですか?

今尾:もともと「デザイン」と呼ばれるような仕事が地域にないなかで、「お店を始めたい」とか周りから色々なご相談をいただくようになって。こうしたご相談に対して、自分たちなりにデザインで応えて…というのを繰り返すうちに、お客様と自分たちの間で「これはデザインの仕事」という認識ができあがったような気がします。

水谷:先ほど話にあがった「専門領域以外のことをやるのはダサい」と思っていた人が、どこかで境界線を超え始めて、その後、他の領域で活動するのが楽しみになっていく感じですね。他にもこのような瞬間を経験された方はいますか?

勝亦:僕の場合は、エリアを限定して動こうと決めた時期があって、まずは拠点の静岡県富士市にある吉原商店街で何ができるかと考え始めました。最初は、建築設計の仕事を発注してくれないかな、と地域でクライアントを探し始めたのですが、当時学校を卒業したばかりの実績のない24歳の自分に、プロジェクトを発注してくれる人がいるはずもなく。建築設計の実績もまだなかったですし。

「こんな自分が何をやれるだろう?」と考えた時、僕が守りたい制約は「エリア」だと思いました。そして、「自分に今あるリソースやテクニックでやれることは?」と考えると、いきなり設計の仕事ではないわけです。

そこで、最初は立体駐車場でフェスをオーガナイズして、3000人ほど集客するということから始めました。集まったみんなで街を俯瞰してみて、「空き家がいっぱいあるね」「あの辺、面白そうだよね」と感じたらまずは入ってみる。そんなことを繰り返すうちに、少しずつ設計に比重が寄ってきて、その後、設計の仕事が増えていきました。

水谷:一番初めにフェスをオーガナイズした時に、「設計者なのになぜフェスをやってるんだろう」とは思わなかった?

勝亦:めっちゃ思ってましたよ。周りは皆、有名な建築設計事務所に入ったり、海外の建築を見ていたり。こうしたSNS発信をみるたびに、「なんで俺は、地域でフェスをやってるのかな?」と思ったりもしました。

今尾:僕も、20代の頃はいろんな人と自分を比べてしまう時期があったので、とても共感できます。

僕は大学卒業後、一度上京してから、岐阜に戻りデザイン事務所を始めたのですが、当初はいわゆるデザインの仕事がなくて。なので、自分たちで商品を作り、全国に向けて卸販売すれば生活ができるんじゃないかと考えて、アラスカ文具という文房具屋を始めたんです。

今尾:岐阜市神田町にある柳ヶ瀬商店街にアラスカ文具の店舗をだしたら、「あそこは商品を作っているから、なにか作れるらしい」と思われるようになって。商店街の方々から「名刺を作ってほしい」とか「こんなことをしたい」とか少しずつ相談されるようになりました。

当時の僕たちはデザインの仕事をするのはどこか諦めていて、それよりも、どれだけいい文具を作ってたくさん販売するか、ということを頑張っていたので、少し驚きもありました。周りからの相談に応えたり「こんなのを作ったらどうですか?」と提案をするうちに、徐々にデザインの仕事が生まれるようになりました。

以前は「クリエイターはオシャレ」というイメージがあったのですが、今は、誰かの悩みをデザインで解決する、もう少し近い距離感の仕事だと思います。イベントや人伝てに僕たちのことが知られていき、仕事が増えて、今デザインの仕事ができています。こうした関わり方が、僕らにとっても自然で、自信を持てますね。

水谷:舩坂さんは、他の登壇者とはまた違う業種ですが、専門領域を超えるような体験はありますか?

舩坂:ありますね。前職はWebマーケティングでしたが、最後は消耗戦になってくる感覚が強くて、これを専門的に極めるのは私でなくてもいいのでは、と思うこともありました。

専門領域を超えた事例ですと、ヒダカラの主な事業軸になっている、ふるさと納税の返礼品プロデュースです。ふるさと納税の返礼品では、肉・米・カニの3つが強いと言われているんですが、飛騨市では「おっちゃんレンタル」を返礼品にしました。

水谷:それは面白い。何をするんですか?

舩坂:おっちゃんは1号、2号、3号といまして。飛騨市にふるさと納税を通じて寄付していただくと、地域のおっちゃんと何時間か過ごせるという返礼品です。1号は、街歩きガイド。でも少し変わった街歩きで、「この看板が面白いよ」とか、知る人ぞ知るスポットに連れて行ってくれます。

これは誰もやってないし、何よりも、地元のおっちゃんたちが「俺も俺も」と盛り上がってくれたのも良かったと思っています。

水谷:ふるさと納税の返礼品のおかげで、おっちゃんたちのクリエイティビティが上がっているんですね。

舩坂:そうですね。こういうアイディアって、時には大きく外すこともあるでしょうし、周りから「おや?」と思われることもあるかもしれない。でも、私は今後もずっと続けたいと思っているんです。

水谷:今回の例でいうと、クリエイターはおっちゃんなのかもしれない。とすると、舩坂さんはご自身をどんなポジションだと考えていますか?プロデューサー?

舩坂:おっちゃんが所属する事務所だと思っています。

水谷:なるほど。おっちゃんたちに色々な特技があり、歌って踊れるかもしれない。舩坂さんは、かれらが所属する芸能事務所のような感覚なんですね。

舩坂:そうですね。常にスカウト先を探しているような感覚です。

水谷:それは楽しそうだし、まちも盛り上がりそうですね。

Editor's Note

編集後記

なんとなくスタイリッシュでかっこいい響きがある「クリエイティブ」。ですが、実際にそれを地域で実践しようとする時、人とのつながりや誰かの困りごと、時にはクリエイター自身の葛藤など、いろいろな「人間っぽさ」を経て、ようやく新しいものが生まれてくるんだなと感じました。

NATSUKO

夏子

Articles