LOCAL LETTER

「どのようにするのか」ではなく「どう向き合うのか」。ローカル事業者4名が語る行動指針とは

ZENKOKU

全国

拝啓、ローカルでのキャリアの土台となる視点や考え方を身につけたいアナタへ

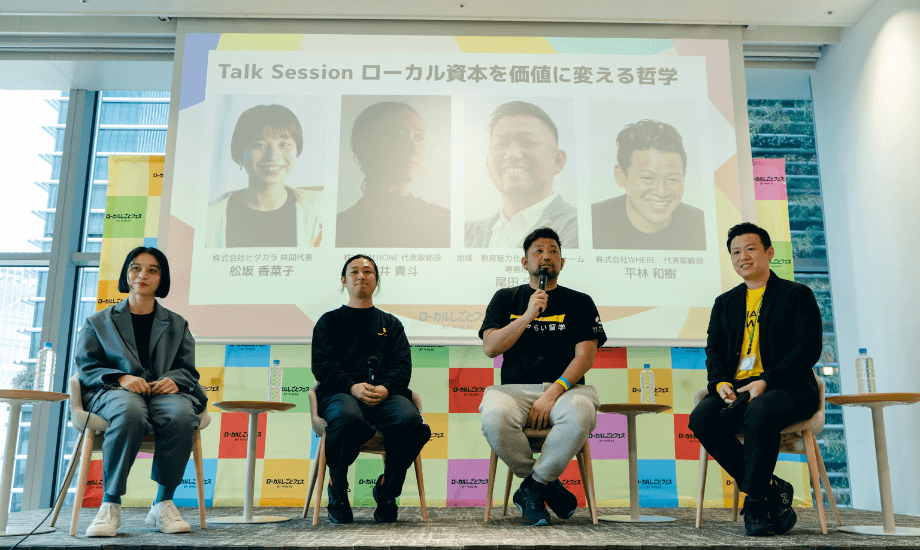

※本レポートは、2025年3月に株式会社WHERE主催で開催された、地域で働きたい人と地域の企業・自治体が繋がるイベント「ローカルしごとフェス」内のトークセッション「ローカル資本を価値に変える哲学」を記事にしています。

ローカルで事業をするには「どのように」すればいいですか?

この質問は、ローカルで何かを始める時に聞きたい問いではないでしょうか。

しかし、方法論や成功事例だけでなく、事業の基礎となる「どのような」想いで取り組みを続けているのかという問いにも多くの人が関心を寄せています。

そこで今回は、ローカル事業者として実践する方々の「物の見方」や「考え方」を知る機会として、「ローカル資本を価値に変える哲学」を掲げました。

それぞれの地域や業界・職種でローカルビジネスを展開する4名が経験談をもとに、自身の哲学を語り合います。

これまでにない商品・サービス。生み出すための視点を、ローカル事例から紐解く

平林 和樹氏(モデレーター、以下敬称略):ローカルで何か始める時に、すぐにやり方へ目を向ける方が多いと感じています。しかし、挑戦する上で重要になるのは「物の見方」や「考え方」ではないでしょうか。今回は「HOW TO(やり方)」ではなく、「ローカル資本を価値に変える哲学」を語り合います。では登壇者のお三方、自己紹介をお願いします。

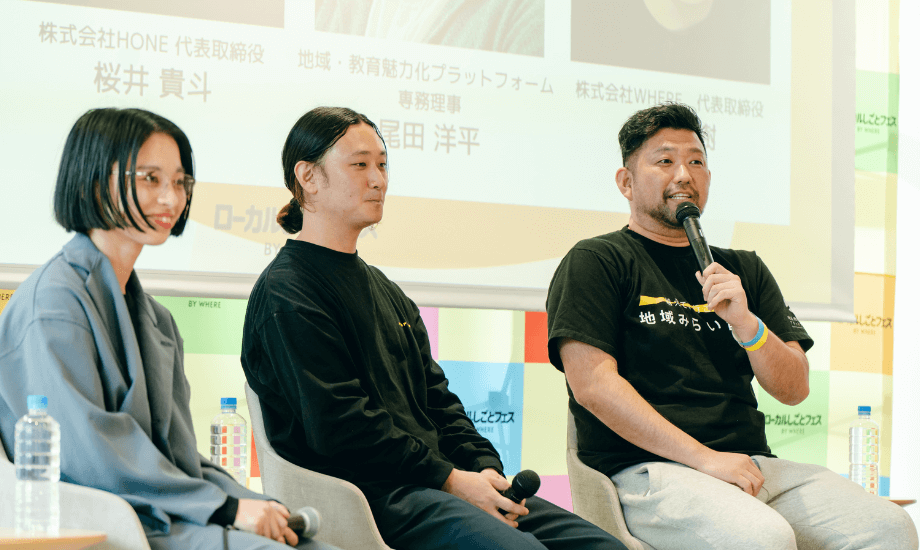

舩坂 香菜子氏(以下敬称略):岐阜県飛騨市で「ヒダカラ」という地域商社をやっています。ふるさと納税の返礼品開発を中心に事業をしており、社名には「飛騨のタカラモノ」を輝かせるお手伝いをしたいという願いを込めて、地域のいいものを、全国や海外のお客さんに届けられるよう日々活動しています。

桜井 貴斗氏(以下敬称略):静岡市を拠点にマーケティング支援の会社をやってます。 お客様は静岡県の企業が半分、もう半分は全国の地域の企業です。マーケティングリサーチ・ブランドコンセプトの設定・商品開発などの分野をお手伝いをしています。今回のテーマについては、私も日々自問自答しているので、このセッションを通してみなさんと一緒に考えていきたいです。

尾田 洋平氏(以下敬称略): 私は島根県松江市を拠点に、都会の中学生が地方の公立高校に3年間進学する「地域みらい留学」事業の仕組みづくりをしています。現在、全国の145校で導入され、私は年間250日ほど出張しながら活動しています。

平林:みなさんはそれぞれの領域で、ローカルでまだ日の目を見ていないものを打ち出したり、事業で地域を光り輝かせるために日々考えていらっしゃると思います。これまでに手掛けたもので、手ごたえを感じている事例を考え方と併せてお話いただけますか。

桜井:私は地域の独自性をどう見せるのかが大事だと思っています。例えば、関わったものとして「ミニ四駆」型の香炉があります。

静岡県には、ミニ四駆で有名な株式会社タミヤの本社と、鋳物(いもの)を使って香炉を作る栗田産業さんという会社があるんです。栗田産業さんに売れ行きを聞くと、自分用・ギフト用として売れているそうなんです。ミニ四駆が好きなファンは全国に根強くいらっしゃいます。

マーケティングの視点で論理的に考えたら生まれないものを、職人さんは作ってくれる。自分の理論だけで考えないことを意識していますね。

舩坂:弊社では、ふるさと納税の返礼品の一つとして「おっちゃんレンタル」を始めました。飛騨には、職業とは別で手に職がある人が多いことに気づいたんです。例えば、雪かきが得意とか、森に詳しいとか。

そんなニッチな得意技がある方を、ふるさと納税を通じて知っていただき、交流できる機会を作ろうと思いました。2万円の寄付額で、飛騨の面白いおっちゃんをレンタルして一緒に過ごすことができます。

平林:実際に、どんなおっちゃんと過ごすことができるんですか?

舩坂:初代「おっちゃんレンタル」では、マニアックなまち歩きをする人に担当してもらいました。その方は、飛騨の有名な場所を案内するのではなく「このマンホール、面白いでしょ?」といった唯一無二の視点でまちを案内してくれます。まちの特色が分かる、そのおっちゃんならではのオリジナルツアーになりました。

平林:面白いですね!尾田さんは、いかがでしょう?

尾田:今、都会の子どもたちは偏差値だけで評価され、親や先生から「このままだと○○高校しか行けないわよ」と言われるようなコミュニケーションの中で、疲弊してしまっている子が多いんです。

一方で、地方の人口1万人以下のまちなどでは地元にあった高校がなくなり、一家ごと転出してしまうことによって、自治体の存続が危ぶまれる。そんな状況が起きています。

この2つの課題感を繋げたら、なんとか解決に繋がるんじゃないかと思い、始めたのが「地域みらい留学」です。都会と地方、それぞれのマイナス要因を繋げてプラスにできたと実感しています。

尾田:例えば、学校の中に水族館があるユニークな愛媛県の長浜高校が廃校の危機に直面していた時、「色んな魚が集まる高校に留学できる」という募集を打ち出したら、全国から年間約30人の応募がありました。

結果、長浜高校への留学プログラムに参加した高校生だけでなく、まちの方からも「地域みらい留学を作っていただきありがとうございます」と。涙ながらに感謝してもらうこともありました。

実践者に問う、地域ビジネスにおける「ローカル資本」は何か

平林:地域でビジネスをするみなさんにとって、「ローカル資本」とは何だと考えていますか。地域で何かを生み出すときに、大切にすべきものは何でしょうか。

尾田:ローカルにおいては、地域のコミュニティが大きな資本だと思っています。

今日この会場に来る前に、地域みらい留学を経験した大学生と話してきました。

ローカルの何が良かったのかを聞くと、「東京にいると私は大人数のうちの1人。自分が別にいなくなっても東京は回り続ける。一方で地方は、自分が自分として地域全体から認められる。そうすることで存在価値を感じ、オンリーワンとしていられる」と言うんです。

ローカルには、学校や家庭以外にも、近所の人や漁師さんなど、さまざまな人たちと密接に関わる機会があります。そうした多様な関係性こそが、地域の大きな資本だと感じています。

桜井:資本というと「ヒト・モノ・カネ・時間」とよく言われますが、人の魅力がやっぱり一番だと思います。

私はスナックに行くのが好きで、先日も宮崎出張に行った際に立ち寄りました。地域のスナックは、地元の常連さんや地元企業に勤めてる人が集まっていて、地域の最新情報を知ることができると感じます。

お酒を酌み交わしているうちに、自然と距離が縮まり、受け入れてもらえることも少なくありません。そうやって出会った人の魅力を引き出し、それをどう編集し、伝えるか。地域で仕事をする上で大切にしていることのひとつです。

平林:舩坂さんはいかがでしょうか?

舩坂:空気感が大切だと思います。

飛騨には縄で縛っても崩れない硬い「石豆腐」という伝統的な特産品があります。そんな石豆腐を作っていたある豆腐屋さんが事業を撤退すると聞き、事業承継をするため、現在自社で豆腐事業部を立ち上げて、豆腐づくりをしてます。

かつて、日本に5万軒あった豆腐屋さんが今では5,000店舗まで減ってしまいました。飛騨高山でもどんどん店が減って廃業していくと、事業者さんは「どうせ豆腐なんて作っても売れないなら自分の代でやめよう」という諦めのモードになっちゃうんですよね。

舩坂:そんな中、どこか1軒でも面白いことに取り組んで成功事例をつくると、地域の空気感が変わる。周りにもポジティブな空気感が伝染して、地域活性の希望や可能性が生まれます。 地域商社としてモノを売り上げること以上に、きっかけや空気感をつくって、盛り上がる地域を増やしていきたいと思っています。

お金にはならないけれど、価値があるもの。果たして、どう向き合うべきなのか

平林:ではここで、会場からも質問を聞いてみましょう。

来場者:地域の中には「おっちゃん」やコミュニティなど、お金にはなりづらいけれど、大切だと感じる価値がたくさんあると思います。一方で価値があっても、経済的な合理性がないと、それら自体が失われてしまうのではないかと感じています。

この「お金にはならないけれど、価値があるもの」と「経済」をどう結びつけていくのか。みなさんはこのジレンマに、どんなふうに向き合っているのでしょうか?

桜井:私は「その商品やサービスが、消費されて終わってしまわないか」をよく考えるようにしています。ブランド価値が下がっていないか、ちゃんと続く形になっているかが大事です。買ってもらうことで価値が上がるような売り方や、伝え方をしていきたいと思っています。

例えばクラウドファンディングは、もちろん一時的には良い手段です。でも「助けてください」という呼びかけだけでは、その先に繋がる関係や購買にはなりにくい。そういう意味では、クラファンも消費で終わってしまう可能性があると感じています。

舩坂:人気になると消費されやすいというのは感じています。消費させないためにも、「売れなくてもいいもの」として価値を認めることも、ひとつ大事なのかなと。

平林:やっていることの価値を「お金だけで測る」のではなくて、「ちゃんと実感できる」ということも大事ですね。

尾田:教育の事業をしていると、経済性よりも社会性に寄っていくことが課題として挙げられます。しかし、ビジネスの力を入れ込みながら、社会へのインパクトを最大化することが大事だと感じています。

そのために、社会にどんな影響を与えたいのかを定めること、そして売り上げが上がると比例して影響力も大きくなるというビジネスモデルの仕組みを作ること。この両方を追い求めています。

尾田:「いいことしていたら儲けにくいよね」「いいものを作ったら自然と伝わるんじゃないか」と、いいこと・ものを経済的価値にすることを諦めてしまう例が多いと感じますが、我々は社会性と経済性を組織としてしっかり重ねていくことを、かなり意識的に行っています。

また、弊社は島根の法人ですが、マーケットは全国です。全国のロールモデルになるために、ちゃんと稼いでインパクトを出さなきゃいけないと思っています。いずれ世界からも地域に人が来たら面白いんじゃないかと思っているので、マーケットを小さく見ないことも意識しています。

舩坂:マーケットのお話で言うと、先ほど紹介した石豆腐は地域にずっと残る面白い商品だと思うんですが、実際にどんな人が硬い豆腐を食べたいんだろうと考えてみました。

そこで市場を全国・世界へと広げてみると、世の中では大豆ミートが流行っていて、ベジタリアンの方が増えている。そういう方に石豆腐を食べたいと思ってもらえるかもしれないと考えました。

地域には「いいもの」がたくさんあります。地域の方は「うちのお米が一番美味しい」とおっしゃいますが、そこに「お客様にとって何が嬉しいのか」という視点を掛け合わせることで、みんなにとって「いいもの」になると思うんです。その視点を大切にして、地域の方との対話を通して一緒に価値を探していきたいと思っています。

平林:弊社でも、ローカルビジネスをするときに大事にしてるものが2つあります。1つ目は、行って・見て・体感してみて、この人たちとなら「いいもの」をつくることができると、確信を持てるかどうか。

2つ目は、三方良しになるかどうか。 地域、私たち、そして社会にとっていいものかどうかを考えています。そこにたどり着くためには、全力を尽くさないとなかなかたどり着けない領域だと感じます。

尾田:このセッションで話したことは、結果論を体系化しているものですね。振り返ると、事業を形づくる時は哲学を考えずに、ただ目標を掲げて突っ走っていました。

いろいろ試行錯誤して挑戦し、ゴールや道筋が見えてきたからこそ、今日のテーマについて話すことができたと思います。型から入らずに、目の前のことに向かって突き進むことが大事だと改めて感じました。

Information

2025年「WHERE ACADEMY」体験会を開催!

「自信のあるスキルがなく、一歩踏み出しにくい…」

「ローカルで活躍するためには、まず経験を積まなくては…」

そんな思いを抱え、踏みとどまってしまう方に向けて、

地域活性に特化したキャリア開発アカデミーをご用意しました!

「インタビューライター養成講座」「地域バイヤープログラム」「観光経営人材養成講座」など、各種講座でアナタらしい働き方への一歩を踏み出しませんか?

<こんな人にオススメ!>

・都心部の大手・ベンチャー企業で働いているけど、地域活性に関わりたい、仕事にしたい

・関わっている地域プロジェクトを事業化して、積極的に広げていきたい

・地域おこし協力隊として、活動を推進するスキルや経験を身に着けたい

まずは体験会へ!

参加申し込みはこちら

Editor's Note

編集後記

本セッションでは「挑戦者」を後押ししてくださるようなパワーワードが次々に出てきました。セッションの途中、平林さんが「メモの嵐ですね~!」とおっしゃっていた通り、メモが止まりませんでした!

私自身、新しいことにチャレンジしようとするとき、身構えてしまいどうすれば上手くいくのだろうと悩むことがあります。そんなときに登壇者の方々の情熱や言葉、あのアツい空気感を思い出して「まずはやってみよう」という気持ちで取り組みたいと思います。

MAHO FUJIMOTO

藤本真穂

Articles