LOCAL LETTER

尾鷲の海と家族がつくる味 効率だけではつくれない老舗の魅力

MIE

三重

拝啓、効率だけでは手に入らない、大切なことを手にしてみたいと願うアナタへ

地域に根ざしたお店から長い歴史を持つ老舗の商品まで、オンラインで便利に買うことができる時代になりました。どんな場所で誰がつくったものか知らないまま、商品だけを手にすることもできます。

けれど、「便利すぎること」に味気なさや寂しさを感じたことはありませんか。

三重県の尾鷲市は、市の面積の90%が山林という自然豊かな土地。実際に訪れると、遠くの山も近くの木々も鮮やかな緑にあふれていました。市内には多くの漁港があり、リアス式海岸の海岸線は天然の良港とも言われています。そんな尾鷲市ですが、1980年以降人口が減り続け、2024年には「消滅可能性自治体」に認定されています。

「なるべくいいものを作ろうと思うなら、ひと手間かけろ。もっといいものを作ろうと思うなら、もうひと手間かけろ」

代々継承してきた教えと、時代の変化に誠実に向き合い続ける人がいます。

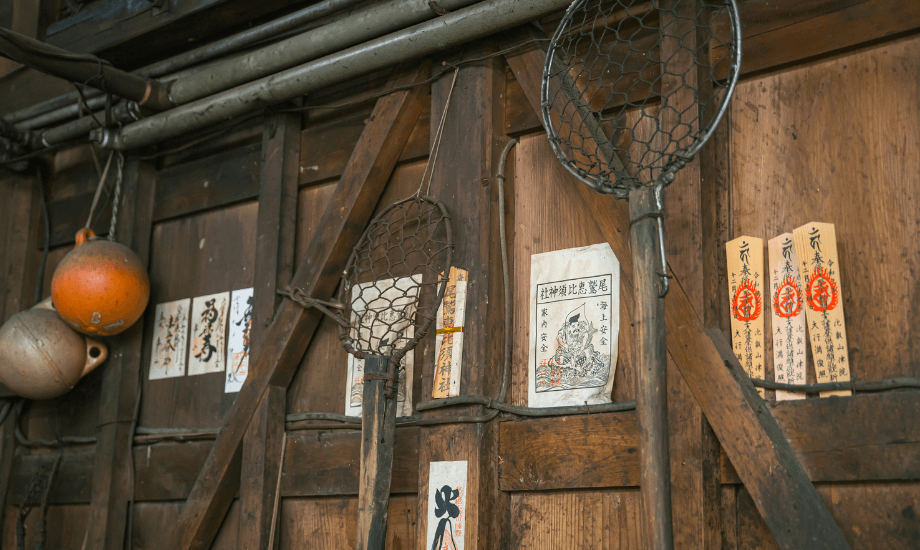

三重県尾鷲市にある「大瀬勇商店」は、123年の歴史を持つ明治35年創業の海産物店です。今回、四代目店主の大瀬勇人さんに、歴史あるお店を継ぐ中で見えてきた生き方をうかがいました。

尾鷲の賑わいを感じ育った学生時代

大瀬さんは、尾鷲に生まれ高校卒業までを尾鷲で過ごします。学生時代は海洋少年団に所属し、海で漕ぐカッターボートというスポーツに励んでいました。

「一学年で部員は5、6人ほどのマイナースポーツだったんですが、尾鷲のチームは強かった。全国一位やったんです。女子、中学生・高校生まで総合優勝も何度もしていたんです」

そんな学生時代をすごしたのち「他の人が大学に行く4年間は好きなことをさせてほしい」と大瀬さんは高校を卒業後、北海道を目指します。

「俳優の高倉健が好きでね、これは北海道にいかなあかんと思って」と少しはにかむ大瀬さん。

北海道では牧場で働くことに。競走馬を人が乗れるように訓練する仕事でした。

「毎日ロデオ(状態)で、何回も何回も馬から落ちていましたね」

約2年間を北海道で過ごし、大瀬さんは沖縄を目指します。次は海の近くで魚の仕事をしよう、と。しかし沖縄へ渡る前に、交通事故に遭いやむなく尾鷲に戻ります。

「情けなかったですね、まさか交通事故とは」と当時を振り返る大瀬さん。尾鷲に連れ戻されたんです、と続く言葉には当時の悔しさがにじんでいました。

その結果、予定より早い20歳で大瀬勇商店の仕事をはじめることになりました。祖父・父と三代で働く日々のはじまりです。

働きはじめた大瀬さんは、先々代の祖父から仕事を教わることになりましたが、感覚の違いに戸惑ったといいます。

「(祖父は)一切仕事を私に教えなかったですね。1日にたくさんの魚をさばくので、私に任せられればラクだろうに、あえて口で教えようとはしなかった。見て覚えろということなのでしょう。教えて覚えてもらうのも一つの手ですが、それでは『あかん』と。今は丁寧に教えてもらえることも増えていますが、時代の違いでしょうね」

明治生まれの先々代と昭和生まれの大瀬さん。覚える仕事の作法にはすり減って小さくなった包丁を使い続けるといった、一見すると効率が悪いと感じられるものもありました。しかし世代が違うからこそ、得ることも多くあったと語ります。

「戦争を知っている時代の人ですから、もったいなかったのでしょうね、魚も道具も。何かを無駄にするということがなかった。包丁がすり減るくらい根気よく仕事を続けたことは、自分の強みにつながっていると思います」

変わるまちの人の生活、続けるための選択は

お歳暮、お中元、帰省の手土産。以前はまちの人が大瀬勇商店を訪れる機会が年に何度もありました。

「大手も撤退して喫茶店ですら閉店している……。商店街を歩く人も数えられるくらいでしょう。市が人口を増やそうと対策をしていても、増えていかないんです」

まちの変化を口にする大瀬さんは、穏やかな口調にも寂しさがうかがえます。減ってきたのは人口だけではないといいます。

「この20年、尾鷲のカツオの漁獲量も減ってきています。以前は『この時期にカツオがとれるから鰹節をつくろう』といって計画を立てていたんですが、今ではそれができなくなりました。商売の仕方がグッと変わってきた。商いを成り立たせるために、焼津港や仙台港から冷凍もののカツオを仕入れることもあります」

環境の変化にも対応しながら老舗の味を作り続けてきましたが、戸惑いもあると話します。

「(尾鷲港以外から仕入れた材料では)どうしても土地感、季節感がないですね。『なぜ尾鷲でやっているか』がうやむやになってしまう。それでも尾鷲だけで商売できる時代ではなくなっている。外へ出るしかないと思います」

大瀬勇商店は、時代に合わせて商いの形を変えてきました。

現在は、四代目の大瀬さんが受け継がれた製法で鰹節・生節の製造に力を尽くし、外との窓口は甥である五代目が担っています。五代目はネット販売や東京の百貨店への販路拡大、生節を使った新商品の開発など、新しい挑戦を広げています。

「お客さんと話すことはあまり得意ではない」という大瀬さん。だからこそ、自分にできる製造に実直に向き合い、次代に任せられることは五代目に任せる。それがお店のためになり、まちのためになる。お話を伺うなかで、大瀬さんにとってそれは『仕事観』の前に在る、あたりまえのことに見えました。

嬉しいのは“変わらないね”の一言。効率を手放して受け継ぐ仕事

明治時代の創業から123年、長く続く大瀬勇商店の歴史。

「効率の悪い作業も、当たり前としてやってきた」と大瀬さんが語るように、手間を惜しまない工程の積み重ねが伝統の味を生み出しています。

「先々代のおじいさんは魚に関して名人だったんです。なので年配のお客さんから『昔の生節と一緒やな』といってもらえると、よし!と嬉しくなりますね」

大瀬さんのこの言葉には、食卓で愛されているという”肌で感じる結果”があらわれているようでした。

最後に、大瀬さんご自身の今後についてうかがいました。

「昔のように『仕事だけが生きがい』という時代でもないでしょうし、今はまだわからないですが、自営業ですから、やろうと思えば倒れるまでできる仕事です。祖父も父も90歳まで工場に立っていました。(いつ五代目に継ぐかは)話していないですね」

「『ここまでやったら納得できる』というのはないのでしょうね。止まって現状維持というのも一つの方法なのでしょうが、私が『ああこれで良かった』と満足することはないと思います」

“最後までこだわり抜く姿勢”が現れているかのようでした。

お仕事についてお話を伺っていたとき、一呼吸おいて大瀬さんが口にした言葉があります。

「自分の仕事が効率がいいものなのか、合理的なものか考えることがあると思うんです。それが商品に大きく差が出ないことだったとき、どうするか。そこに人生観が現れるのかもしれないと思いますね」

仕入れ先を変えればもっと安く販売できるかもしれない、機械を使えばより早くできるかもしれない。しかし、売上や時間の効率だけでは測れないものづくりがありました。

どんな仕事に就いていても、最短距離では気付かないことがきっとあるはず。アナタも一時だけ「効率の良さ」を手放してみませんか。

Editor's Note

編集後記

いつもと違う土地に行ったとき、口にする食べ物や水だけでなく、空気がおいしい、風のにおいがいい、と感じるようにその土地にしかないものが魅力になっている気がします。

お話を伺った場所は、真夏の工場。大瀬さんは、扇風機があるよ給水器はここ、と大人数でお邪魔した私たちを常に気にかけてくださりました。そんな大瀬さんが作るからこその商品の魅力を感じることができ、とても嬉しい時間でした。

HARUNA OGASAWARA

小笠原春菜

Articles