LOCAL LETTER

旅や移住だけじゃない、地域と関わる選択肢。「シェア」が支えるまちづくり最前線

ZENKOKU

全国

拝啓、地域住民と共に、関係人口を育てるまちづくりをしたいアナタへ

※本レポートは、『シェアリングフォーラム2025』のSession3『関係人口&二地域居住×シェア「地域内外の人をつなぎ未来に続くまちをつくる〜ひとや地域をつなぐシェアの活用〜」』を前後編で記事にしています。

人口減少が進む中、地域に人を呼び込むだけでなく、継続的に関係を育んでいく取り組みが各地で生まれています。

観光地でなくても、泊まってみたくなるまちーー

住民とつながりながら、地域を知り、やがて暮らしの一部になるーー

本セッションの前半では、大手企業・自治体・スタートアップそれぞれの立場から、関係人口と地域をつなぐ最前線の実践が語られました。

地域創生は“2.0”へ。人口減少時代に求められる新しいつながり

津田氏(モデレーター、以下敬称略):最初に、今回のテーマ『関係人口&二地域居住×シェア』の背景をご説明します。

10年ほど前に始まった“地域創生1.0”は、「まずは地域を活性化させよう」というフェーズでした。そして現在の“地域創生2.0”では、人口減少という現実を受け止めたうえで、これからの社会や経済をどう再構築していくかが問われています。

津田氏:こうした課題に対して、人的資源や場所、モノなどを共有することで効率的に活用する“シェアリングエコノミー”は、大きな役割を担います。特に“関係人口”や“二地域居住”の拡大は、東京一極集中を見直していく上でも、重要な政策となってきています。

昨年からは“二地域居住促進法”も始動し、官民連携の取り組みも本格化してきました。

今日は、そんな背景もふまえて、実際にどのような取り組みが行われているのか、トークセッションを行います。

まずは各々の取り組み内容を含めた、自己紹介をしていきたいと思います。

“人が動かない時代”に、ANAが挑む地域と都市の新しいつなぎ方

津田:私はANAに32年ほど勤務しており、営業やマーケティングを経て、この10年は新規事業や経営企画を担当しています。全国各地でのシェアリングエコノミーの普及活動にも携わりました。

2018年に「ANAシェア旅」というシェアリングエコノミーサービスを開始し、翌年にはイメージキャラクターの綾瀬はるかさんが旅のガイド役をしたり、広島弁で広島の魅力を紹介するイベントも行いました。けれど、時代が追いついていなかったのか、当時はあまり売れなかったんですよね。

津田:時代も変わってきたので、そろそろもう一度チャレンジしたいと思い、1年ほど前からCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)を立ち上げ、1年で9件のスタートアップに投資しました。そのうちの3件ほどがシェアリングエコノミー領域です。

エアライングループとしても、今日のテーマに関する課題があります。

地域と出生率のデータでは、地方で生まれる人が減少しています。おじいちゃん、おばあちゃんが地方に住んでいるという方々もどんどん減っていて、地方に行く理由があまりなくなってしまいました。

また、コロナ禍以降、オンライン会議が流行し、ビジネスでの移動が大幅に減少しました。大都市間では動きが見られるものの、東京から地方へ向かう需要は、ものすごく減っています。そうなると、地方路線は維持できなくなるので、関係人口の拡大はエアラインとしての課題でもあります。

私たちは現在、二地域居住者に必要なサービスを提供するプラットフォームの、モデル事業に取り組んでいます。補助金を活用して、運賃などを割安で提供できるというものです。

実は、過去にもADDress(住まいのサブスク)やHafH(サブスクリプション型の旅行サービス)と連携して、「月3万円で4回の搭乗ができる」といった実証実験を数百人に実施して、高評価が得られました。

この成功を受けて、今回は一度きりの実証実験で終わらせるのではなく、制度化することを目標に取り組んでいます。

観光地じゃなくてもできる。挑戦を支える、“民泊”というロケットブースター

大屋氏:Airbnb Japanの大屋です。 “民泊”の仲介という形で、様々なプラットフォームビジネスを行っています。本日は、私たちの取り組みをいくつかご紹介できればと思います。

大屋氏:まず、地方に行くには “泊まれる場所”が必要です。今まではどうしても、交通機関のターミナルであったり、観光地やロードサイドの旅館やホテルに限定されていました。

一方で私たちは、お客様の滞在先が日本全国に分散することを理想としています。

今年もインバウンド旅行者の伸びが過去最高になった、との新聞報道があります。同時に、現行の観光立国推進基本計画の中では、東京・京都・大阪などの旅客が集中する都市部からお客様をどう分散させるかがポイントになっています。混雑の緩和と観光周遊の範囲を広げることによる、経済的ベネフィットを受けられるエリアを広げていくことが重要だと考えています。

私たちが作っているのは、まさに地域への“タッチポイント”です。

日帰り観光ではなく、宿泊していただくために、色々な方々がホストになって、家や宿を提供する。ホストが地域のナビゲーターになって地元の商売につなげる。そうした循環が地域の経済を支えると考えています。

「地元のお惣菜屋さんにごはん食べに行こうよ」という人が増えたり、お世話をする人、体験を提供する人、掃除をする人など、新しい雇用が生まれていくことが理想です。

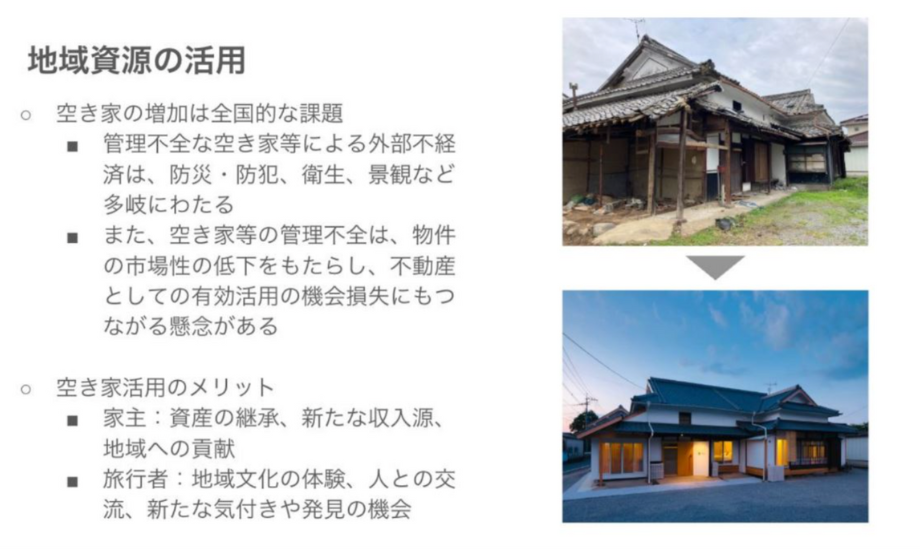

新しいホテルを作ろうと思うと数億円規模の投資が最低必要ですし、立地できる場所は限定されます。しかし、古民家や空き家を活用すれば、かなり低い初期投資で開始することが可能です。全国津々浦々、観光名所ではなくてもお宿が始められるのです。

大屋氏:こちらの写真は福岡県うきは市の例です。一見、取り壊すしかないように見える空き家を、しっかりとした宿にリノベーションしています。今では、ものすごく人気のエリアになりました。

また、「第1回 全国シェアリングシティ大賞」でメディアパートナー賞を授賞した北海道の十勝清水町では、町長が自ら民泊のホストとなり、公務員の副業規定で民泊をOKとしました。公務員が宿をやっているなら民間もやるかと、口コミでホストがどんどん増えまして。現在では33件の物件ができて、1日100人位は泊まれる規模に育ってきています。

最初は、お客さんが来てくれるのかと不安もあったのですが、地元の皆さんの意気込みで、しっかりとお客さんが入っていて安心しました。

長野県辰野市では、補助金が少なくても「何かやってみよう」と、観光よりもワーケーションを実装する活動をしてきました。いろんなワークショップを行い、みんなでDIYをしながら民泊施設づくりをして、話題にもなりました。宿泊者数は3.6倍、ホスト収入は4倍と経済効果も生まれています。

徳島県神山町では、外部から移住したホストさんが、元造り酒屋の古民家を宿に転換しました。オーガニックな生活体験などもプロデュースされています。

熊本県では、ママさんホストが、育児と両立しながら民泊運営を行い、生計を立てられるようになった事例もあります。

民泊は、メインのビジネスにしなくても、大きな収入源の補助になると思います。Airbnbをご活用いただくと、新しい土地に移住して、農業に挑戦するなど自分たちがやってみたいこと、好きなことにも挑戦しながら、キャッシュフローを改善することが期待できます。

私たちはゼロからビジネスを立ち上げる一歩を、サポートしています。

人口2500人の町が挑んだ、関係人口を移住につなげる仕組みづくり

菅野氏:山形県西川町の、町長の菅野です。3年前に財務省を辞め、人口約2,500人の小さな町で町長に就任しました。それ以前はデジタル田園都市国家構想の事務局におりまして、現在の第2世代交付金にも関わってきました。その支援もあり、昨年は転出者ゼロ、今年は30人ほど減りましたが、手応えを感じています。

菅野氏:LIFULL HOME’S総研の調査では、住民の“地域への希望の高低”と“人口の増減”に相関があることが示されています。つまり、地域住民が希望を持っていないと、移住者を受け入れるマインドにはならないということです。

西川町の住民は、移住希望者が訪れたときに、地域のことを紹介しています。テレワーク施設では高齢者が食事を作り、寮母さんのような役目をしています。

この取り組みには、地域おこし協力隊インターン制度を活用しており、1泊あたり1万2千円の補助が国から町に入り、そのまま町民にお渡しできる仕組みです。1年9カ月ほどで、8人の移住者が増えるという成果がありました。

ただインターンを受け入れるだけでなく、関係人口をしっかりと移住者につなげていくことが大切です。

そのためには、誰を呼び込むかも重要です。私たちは特に“若い人”と“お金を持っている人”、この2つの層に重なる人たちをターゲットにしています。NFTの分野にデジタル住民票を出したところ、知名度が安芸高田市の10分の1と言われる西川町に、10倍以上の申し込みがありました。

菅野氏:役場には“つなぐ課”という新しい部署を設けました。職員が関係人口の価値を理解するためにも、毎週来るインターン生の対応をしてもらっています。インターンの方が東京でも西川町のことを思い出してくれるよう、高円寺に公認の居酒屋も作りました。

町民の皆さんには、全1,800世帯にタブレットを配布しました。インターンの情報を共有し、「〇〇県から来た△△さん」と声をかけられるようにしています。

予算も順調に増え、今年は関係人口を前面に出したところ、 全国で4番目に多い額の補助金をいただくことができました。「お金がない」という自治体には、“第2世代交付金”の活用をおすすめします。

地域の文化財を世界と共に守る。“共同所有”でつなぐ、まちの未来

西村氏:Planet Labs代表の西村です。シェアリングエコノミー協会の理事でもある上田が経営する株式会社ガイアックスからスピンアウトし、1年ほど前に立ち上げた会社です。

DAO(分散型自律組織)の仕組みを通じて共同所有者を募る「PlanetDAO」というプロジェクトを展開しています。

所有対象は、地域に眠っている文化財です。歴史的建造物を未来に残すために、共同所有による管理の仕組みをつくっています。

西村氏:文化財には、世界遺産、重要文化財、登録有形文化財など、さまざまなレベルの歴史的建造物があります。

文化財の多くは個人や地域が所有しており、一定の補助金や助成制度はあるものの、維持管理に必要な財源や運営する人手の確保が難しい状態にあります。そのため次世代につなげる為の新たな保全・管理の仕方を模索しているのが現状です。

これまで、2件のプロジェクトの資金調達を成功させました。1件目は、和歌山県那智勝浦町にある築170年以上の登録有形文化財のお寺です。

一般的にお寺は、200名ほどの檀家さんが必要だと言われていますが、このお寺にはたった4名の檀家さんしかいらっしゃいません。しかも皆さん80代以上ですから、今後の保全管理に悩んでいました。

檀家でない地域の方々にとっても見慣れた風景として生まれ育ってきたお寺なので、なんとか残したいという思いで、私たちと協働することになりました。その結果、2ヶ月間で世界23カ国から134名の支援者の方が集まり、3,400万円の資金を調達することができました。

2件目は先月発表したもので、こちらも世界23カ国から約100名の支援者が集まり、4,000万円以上の資金を調達しています。

西村氏:仕組みとしては、物件ごとに株式会社を設立し、支援者に株主になっていただきます。出資に応じたリターンもあり、地域の人たちと一緒に、施設の運営方針を決めていきます。

支援者だけで建物を保有し、「地域をよく知らない人達だけで意思決定している」状態を防ぐために、議決権の1/3を地域住民に持ってもらっています。支援者と地域住民が一緒に将来を考える形を大切にしています。

例えば那智勝浦町のお寺のケースでは、完全な外部ゲスト向けの宿泊施設とはせず、寺院としての機能も維持し、地元の人が使えるパブリックスペースも確保することや、「地域住民の合意なく所有権を売却しない」という約束も明確にしています。

オーナーの5割以上は海外の個人投資家ですが、求めているのは経済的リターンではなく、地域への貢献や学びです。先日も、那智勝浦でMeetupを開催しました。みんなで餅つきをしたり、田んぼを見たり、書き初めをしました。

年内にあと3件のプロジェクトを開始し、歴史的建造物に特化した100億円規模のファンドを目指しています。興味のある自治体の皆さん、ぜひご一緒できたらうれしいです。

Editor's Note

編集後記

関係人口や二地域居住という言葉が広がる中で、「地域と関わる」といっても、その形は一つではないのだと、改めて感じたセッションでした。宿を通じて関係を育んだり、文化財を一緒に守ったり、インターン制度をきっかけに住民との絆が深まったり。誰かの「挑戦」に寄り添い、つながりを丁寧に育てていく様子が伝わってきました。

まちの未来を、地元の人と外からの人が一緒に描いていく。そんな風景が、もっと各地に広がっていくといいなと思います。

MIO

mio

Articles