LOCAL LETTER

「恩返し」を止めないために。地元での新規就農でつなぐ感謝の気持ち

HOKKAIDO

北海道

拝啓、お世話になった人への感謝の気持ちを、ローカルで働くことで伝えたいアナタへ

辛いときに支えてくれた人、味方になってくれた人。

夢を応援してくれた人。

そう聞いて一番に思い浮かべるのは誰ですか?

そしてその人に、恩返しはできていますか?

地元でお世話になった人たちへの恩返しをしたい。そして自らも地元を支える人になりたい。

そんな思いを胸に、柴田豊大さん・真弥さんご夫婦はローカルで農業を始めるという選択をしました。

しかし、農業をしようと決めた土地は電気も水道も通っておらず、ゼロからのスタート。

新規就農の厳しい現実と、それに向き合う夫婦を支える、地域の支え合いの形について伺いました。

農業を通して地域に恩返しを

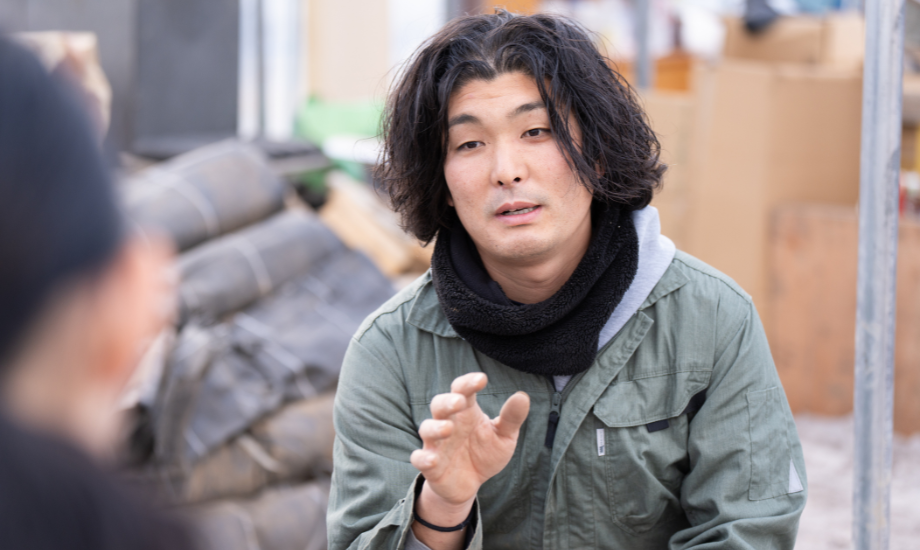

東京の商社で4年間働いたあと、農業をするために出身地である北海道に戻ってきた豊大さん。

「別の場所に住み続けるのが楽しいと思ったらそれでもいいと思ってたんですけど、就職してみて『北海道に居続けるほうがいいな』と思ったんですね。大学時代に留学した時も、北海道に戻りたいなと思ったし。なんとかして戻ってこようと思ってました」(豊大さん)

なぜ北海道だったのかをお聞きすると、「お世話になった人たちがみんなここにいるから」だといいます。

「北海道の大学にいた時、ジャズ研究会というサークルで楽器をやっていて、音楽やイベント関係の人たちにさんざんお世話になってきて。社会人になったら、何かを頑張っている学生たちに、自分がしてもらったようなことを返せるような大人になっていたいなと思っていました。

だから、いざ就職して東京に行って、そのまま帰ってきませんでしたっていうのはなんか違う気がしたんです。恩を受けた人がみんな東京に行っちゃったら、今度地域でその恩を別の誰かに送る人が誰もいなくなっちゃうじゃないですか。だから、誰かが戻ってこないとって。自分がその人になりたかったんです」(豊大さん)

前職と関連したキャリアの選択肢がある中で、農業の道を選んだ背景には、北海道の産業に対する危機感があったといいます。

「周りの友達や先輩の多くが東京本社の会社へ就職する中、地元に残る人の多くがインフラ系や士業、公務員に就職していました。そうすると、長い目で見たときに北海道全体の産業や経済が弱まる気がして。

彼らが地域を支える『守り』の仕事をしてくれるなら、自分は『攻め』の仕事に人生をかけてみたいなと。地元に貢献しながら、土地や気候を活かし、全国や世界に向けて何か商売をしたい。そう考えた時に、自分には農業しかないと思いました」(豊大さん)

大学時代に豊大さんと出会った真弥さんは、大学卒業後、テレビ局のアナウンサーとして働いていました。大学での豊大さんの様子を知っていた真弥さんは、農業をはじめるという豊大さんの背中を一番に押したそうです。

「夫は農業に興味があって、就農フェアなどのイベントに足を運んでいるというのを聞いていました。でも、土をいじっているところは見たことなかったんですね。家庭菜園もしてないし、『ほんとにやるの?』と思っていました。

どれくらい本気なのか、、最初はわかりませんでした。農業を急に始めるわけじゃなくて、関係する職業から始めてみる手もあるし、研修制度にもいろいろあるので、まずは会社員から農業にシフトしたほうがいいと思って。だったらそのシフトは早いほうがいいんじゃない?と思ったんです。

パソコン仕事よりも、今まで勉強してきた科学の知識を活かして屋外で仕事するほうが好きなんじゃないかな、という気持ちがありました。向いていそうだなと思って、背中を押しました」(真弥さん)

豊大さんが農家の仕事に興味を持つまで、生産者になろうと考えたことはなかったという真弥さん。

真弥さんはアナウンサーと農家を両立することで、農業との新たなかかわり方を発信していくことを始めました。

「30歳前って、誰しも『仕事をどうするか』みたいなことを考える時期だと思うんです。私も将来を見つめ直し、前から興味のあったフリーランスという働き方に踏み出しました。

そのころ、(豊大さんが)農業に興味を持つようになって、『やってみたいならやってみたほうがいいんじゃない?』って私は思って。夫が農業をやりたいなら、自分も農業という道があるかもしれないと思ったんです」(真弥さん)

どちらか一つではなくアナウンサーと農家の両立を決めた理由について「欲張りだからです」と笑顔で答える真弥さん。

詳しくお聞きすると、副業が広まってきた今の時代だからこそ叶えられる、農業との新しいかかわり方が見えてきました。

「じゃあ完全に農家になるか?と考えた時に、今までのキャリアを完全に手放すことに不安がありました。そこで、どうしようかなと思って。

農業に仕事として触れたことがなかったので、まずパートとして実際にやってみたら、けっこう面白いなって。今までやってきたことと逆で、青空の下で収穫して、毎日目に見えて達成感があるところが楽しいと思いました。

一方で、フリーアナウンサーのお仕事もいただけるようになっていました。キャリアを考えた時にアナウンサーと農業、どっちもやってる人ってあんまりいないなと思ったんです。

相談した周りの友達や先輩からは、すごく前向きな声をもらいました。

なら、どうなるかは分からないけれど、どちらかに絞るんじゃなくて両方選択してやってみるのも面白いかなと思って」(真弥さん)

真弥さんは、北海道農業担い手育成センターが提供している新規就農サポートの動画や、農業機械のヤンマーアグリジャパン公式YouTubeチャンネルなどに出演しています。Instagramの投稿からは、ご夫婦で収穫をしている様子も伺えます。

「今って副業をやる人が多いですよね。自分がやりたいと思っている複数のことをやってもいいんじゃないかという風潮がある気がします。SNSを通して『新規就農楽しいよ』だけじゃなくて、いろいろなことにチャレンジする楽しさを伝えられたらと思っています。その中の選択の一つに、農業があってもいいかなと」(真弥さん)

都市部に近い北広島のメリットを農業で最大限活かしたい。しかし実現には様々な困難が

新千歳空港と札幌の間に位置する北広島。

以前からベッドタウンとして知られていましたが、2023年に「北海道ボールパークFビレッジ」がオープンし、観光客が急増しています。

農地として様々な候補がある北海道で、柴田さんご夫婦は北広島を選びました。

札幌や新千歳空港からのアクセスが良いことから、物流の中心地になるのではと考えたという豊大さん。頷きながらお話を聞いていた真弥さんも、北広島を選んだ理由をこう語ります。

「農業をやっていると周りの人に話すと、『行ってみたい!手伝ってみたい!』と言ってもらえることが多くて。ここは近くに大きな道路が通っているので、バスや地下鉄で近くまで来られるんです。最寄りのバス停からは車で5分ほどで、私たちがお迎えに行くこともできます。実際にそのようにして手伝いに来てくれた友人もいました。

友人や知り合いとの距離が変わらない状態で、自然の中で農業ができるというのはすごくメリットだなと思います。商業施設もあるし、子どもの遊び場も多いし、人口も多いし。都市部に近いことの良さを生活のなかで感じながら、静かなところで農業できるのは北広島のメリットだなと感じました」(真弥さん)

しかし、もともとデントコーン(飼料用のトウモロコシ)を栽培する土地だったため、野菜作りの環境を整えるには様々な困難がありました。

農業に必要な機械や倉庫はただでさえ高額なうえに、電気も水道も通っていない状態。全てをそろえるためには巨額な投資が必要だったといいます。

「農業を考え始めた時は、投資の金額が見えないことがすごく不安でしたね。

ある程度農地がここに固まりました、さてどうしましょうかってなった時に、投資の全体像が少しずつ明確になってきて、それと同時に全体でかかる費用がわかっていきました。何かが具体的になるたびに、どんどん予定する借金が増えていくのを感じて。

その時に、『このお金を返せるんだろうか』っていう不安が生まれ、このお金を返すためにやることが分かった時には『身体がついていくんだろうか』っていう不安も生まれました。息子が生まれた後は、子どもを育てながら予定通りできるんだろうか、ということも不安でした。1個明確になったら、また1個不安になって。それを繰り返してる感じですね」(豊大さん)

人と人とのつながりに助けられた農園の基礎づくり

農地の整える作業や水道管の配管、電気工事は、地元の方の協力が大きかったといいます。

「ここ(取材時に使用したビニールハウス)は去年の冬に僕一人で建てたんですけど。『なんかやってるな』と思ったんでしょうね。ある時「何やってんの?」って地元の人が声をかけてくれて。それから手伝ってくれるようになって。

今ハウスが建っているところも、もともとは傾斜のきつい土地で。それを整地するところから始めています。地元の業者さんがやってくれたんですよね。水道がないから井戸を掘って。電気がないから地域の電気屋のおじいちゃんがいろんな中古資材も利用しながら工事をしてくれて。配管のやり方も知らなかったから、一緒にやってもらいました。スコップを持って息をきらしながら一緒にやってくれて」(豊大さん)

「機械についても、かなりいろんな人に助けてもらってますね。今持っている農機具は、譲っていただいたものが多いんです。『熱心な奴がいるんだけど』って紹介してもらった時に、『そういう奴のためなら』と使っていない農機具をいただきました。

それは親方(研修先の農家のこと)や地元の若手農家さんの人脈です。あとは『中古のものありませんか』ってビラ配りをして、そこで出会った農家さんの紹介だとか。あとは両親の人脈もありますね。」(豊大さん)

作業の人手が足りない時は、ご家族や幼馴染の酪農家さんの協力も借りたそうです。

農家の方とのつながりについて聞くと、温かい差し入れのエピソードも。

「僕ら(農家)って、仕事が忙しい時期がみんな被っているので、みんな自分の家の仕事があるんですよ。でも、夕方くらいに栄養ドリンクを持ってきてくれたりとか。『やってるかー?』みたいな」(豊大さん)

家族、友人、地元の人々。たくさんの方に支えられながら、2024年はじめて農作物を出荷しました。

最初に栽培した作物は、ミニトマトだったといいます。

「最初は自分が食べるものを作れたという喜びよりも、『ようやく商品ができた』という安心のほうが大きかったです」(真弥さん)

様々な困難を乗り越えた現在、農家として働く二人の原動力となっているのは、やはりお世話になった人たちへの感謝の気持ちでした。

「お金をかけていて、周りの人も力を貸してくれていて。その中で自分たちが倒れるわけにいかないというか。やっぱいいものを作っていかなきゃいけない。

何もなかったところで新しいことを始めちゃったわけなので、地域の人が『ここに農園ができてよかったよね』って思ってもらえる場所にしなきゃいけないと思っています。

自分たちが作ったんだから、続けなきゃなと」(真弥さん)

豊大さんの原動力は、親方への感謝の気持ちです。

親方が誇れるような農家になることが、一番の恩返しだといいます。

「『あいつ、何とかやってるな』って思ってもらえることが一番です。

お世話になった親方が、僕らの姿を見た誰かに『あいつよくやってるわ』って言ってもらえるようになるまで頑張ることでしか、恩返しできないと思いますね」(豊大さん)

感謝と助け合いの気持ちがつないだ、新たな農家の誕生。

「頑張る姿が恩返しになる」。お二人の物語には、ローカルならではの働く意義が詰まっています。

本記事はインタビューライター養成講座受講生が執筆いたしました。

Editor's Note

編集後記

お話を聞いて、私自身が今までお世話になった方々の顔が何度も浮かんできました。自分のキャリアを考える時、今までは働きやすさなどの条件ばかりに目を向けていましたが、働く姿で恩返しができたらどんなに素敵だろうと考え直しました。寒いけれど人の心はとても暖かい北広島、また訪れたいです。

Chihiro Suzuki

鈴木 千尋

Articles