LOCAL LETTER

まちを変えるのは特別な魔法じゃない。岩佐十良氏に学ぶ「本気の宿経営」

ZENKOKU

全国

拝啓、リスクを取ってでも、観光を通じて本気で地域をより良くしたいアナタへ

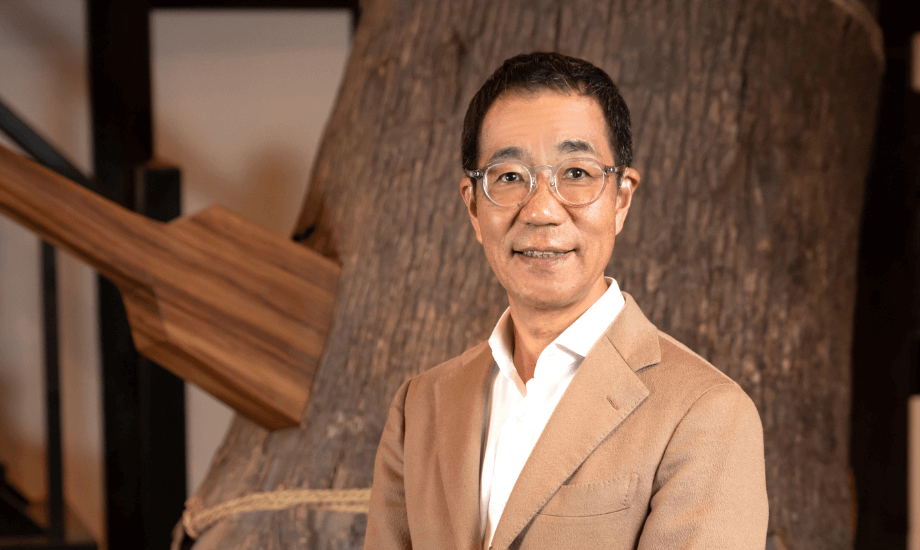

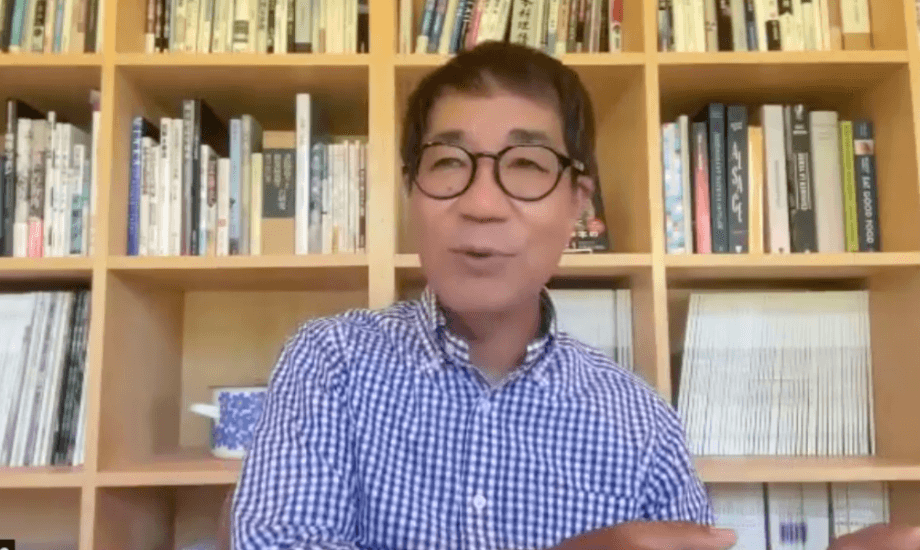

※本記事は「観光経営人材養成講座 第2期」に先立ち、講師を務める株式会社自遊人代表・岩佐十良さんと、株式会社WHERE代表・平林和樹による特別対談を記事化したものです。

「観光を通じて地域を元気にしたい」そう思っても、実際にはどんな経営や仕組みが求められるのか、なかなかイメージがつかみにくいもの。

流行に左右されず、地域の資源を付加価値に変えていくにはどんな視点が必要なのでしょうか。

地域の風土や文化を食事で表現し、一躍有名宿となった「里山十帖」や、老舗旅館の再生を核にまちの変化を生み出し続ける「松本十帖」など、

宿泊施設を中心にまちづくりを進めてきた株式会社自遊人は、多くの人々の憧れの存在になっています。

まるで「手品」のように各地に彩りを広げる自遊人。しかし、代表の岩佐さんが語るのは、特別な魔法ではなく、観光に横たわる課題を直視する覚悟と、長期的な視点で地域にインパクトをもたらすための地道な努力です。

「私たちの地域ではできない」とは言わせない——

今回の対談では、これからの地域観光に挑むアナタに役立つヒントをお届けします。

地域に認められるまでは「焦らず、じっくり」

観光を通じて地域に新しい可能性を生み出すには、どのような視点が必要なのでしょうか。宿泊施設の運営からまちづくりまで幅広く手がけてきた株式会社自遊人代表・岩佐さんに、観光経営の現場で培った経験と考えを伺いました。

「本日は、株式会社WHEREが開講する観光経営人材養成講座第2期の特別公開講義として、株式会社自遊人代表の岩佐さんにお越しいただきました。大変ご多忙の中、講師をお引き受けいただきありがとうございます。今回のテーマは『メディア型ホテルが地域にもたらすインパクト』です。

全国各地で宿泊施設を運営しながら、地域と向き合い続けてきた岩佐さんに、宿経営を通して考えていることや、これからの観光に必要な視点についてお話を伺っていきます。

すでにご存じの方も多いかと思いますが、まずは自己紹介をお願いできますでしょうか」(平林さん)

「株式会社自遊人代表の岩佐です。いろいろやっているので肩書きを聞かれると答え方にいつも迷うのですが、もともとは雑誌の編集者です。

東京生まれ東京育ちで、いまは新潟を拠点にしています。生活の半分は新潟県南魚沼市、3分の1くらいは長野県松本市。現在、東京には家がありません。

仕事としては編集者というよりも、宿の経営者であり、また地域に関わるディレクションを行うディレクターのような役割を担っています」(岩佐さん)

2004年に新潟県南魚沼市へ移住してから20年以上。いまや「里山十帖」や「箱根本箱」といった宿泊施設で知られる岩佐さんですが、その歩みの前には長い準備期間がありました。

「移住した当時は35歳で、雑誌『自遊人』を作っていました。編集部ごと新潟の南魚沼に移ったんです。理由はいろいろありましたが、一番は米作りを学びたいという思いでしたね。

よく『地域でどうしたら受け入れてもらえますか?』と聞かれますが、結局のところ時間をかけるしかない。リサーチが深いほど、その土地をどう表現すべきかが見えてくるんです」(岩佐さん)

観光経営は長期戦──主語は“自分”で

拠点を選ぶ際、岩佐さんが大切にしているのは“ご縁”です。人気観光地だからという理由で進出するのではなく、人との出会いや覚悟を基準に判断してきました。

「(新しい宿泊施設の拠点を探す際に)残念ながら有名観光地から声がかかることは全然ないんです。京都や鎌倉、あるいは富良野やニセコ、白馬など、いくらでも候補はあるけれど、そういう場所からは全く声がかかりません」(岩佐さん)

声がかかるのは、むしろ「大丈夫かな?」と進出を躊躇してしまうような辺鄙な場所が多いのだといいます。

そうしたとき岩佐さんが見るのは、その土地の相性だけでなく声をかけてくれる人の思いや本気度、そして覚悟の強さです。

「まずはやっぱり人ですね。お声がけくださった方がどの程度本気なのか。その覚悟がどのくらいあるかがすべてです。

宿泊業は難易度が高い。そんなに簡単に採算が取れるものではありません。

だからこそ、本気度がなければ絶対に続かない。逆に、複数人が本気で一緒にやろうとしているなら、僕らもリスクを取って踏み込めるんです」(岩佐さん)

行政の補助事業や行政任せの取り組みには、不安定さが残ると岩佐さんはいいます。補助金で開業しても、首長の任期が終われば方針は変わり、築いた仕組みが途切れてしまう恐れがあるのです。

宿泊施設は完成した瞬間がゴールではなく、黒字化に向けて長い年月をかけて運営を続けていく必要があります。

「首長は任期が限られているし、施設が完成しても黒字になるのはずっと先のこと。選挙で首長が変われば、前任者の政策は否定され、事業が潰れることもよくあります。

だからこそ、一担当者が『首長がやれと言っているから』という理由では絶対にうまくいかない。民間でも行政でもいいですが、自分がクビになってもやるくらいの覚悟が必要です」(岩佐さん)

「まさにそうですね。ポイントとしては、やっぱり主語が“自分”であるということ。自分が本当に取り組みたいかどうか。そして金銭的なものを捨てても、お互いにリスクを取って挑めるのかということですよね」(平林さん)

「その通りです。宿泊施設の経営は10年、20年と長期で考えなければならない。カフェや直売所のように短期で結果が出るものではありません。

長期戦を怖がるのであれば、もっと小さな規模の取り組みにしたほうがいい。宿をやるなら、やめた後にその建物をどうするかまで考える必要があります」(岩佐さん)

「まちづくりは編集作業」地域とビジネスのベクトルを近づける力

岩佐さんが手がけるまちづくりは、単なる観光開発ではありません。その土地に根ざした文化や自然、食材といった資源を、どうすれば訪れる人の心を動かす魅力に変えられるのか。“編集の視点”が重要なのだといいます。

「まちづくりは雑誌の編集とよく似ていて。まちづくりを誰のためにやるのかと言えば、そこに住んでいる住民のためです。

雑誌で言えば、読者が住民ということですね。だから、このまちに住む人がどんな歴史を背負っていて、どんな目的でここに暮らし、将来どうしたいのかを理解することが大事なんです」(岩佐さん)

「住民の願い」と「商売として成り立つ道筋」は必ずしも一致するとは限りません。だからこそ「両者のベクトルの角度を、少しずつ合わせる作業が必要になる」と岩佐さんはいいます。

「地域を良くしたい、いい社会にインパクトを与えたい。これは誰もが共通して持っている思いです。しかし、みんなの民意が必ずしも商売として成功するポイントと重なるわけじゃない。

商売をやっている以上、ちゃんと自立して採算が成り立つのかというもう一つの軸がある。その二つのベクトルを、どこまで狭められるかがすごく重要なんです。

もしこのベクトルがずれていたら、まちもまとまらないし、商売もうまくいかない。編集作業のように取捨選択を繰り返し、120度くらい開いていたベクトルを30度くらいにまで狭めていく。その微妙な調整が必要です」(岩佐さん)

「なるほど、すごくわかりやすいです。ただ、実際にやるのは相当難しいですよね。まちの方向性と商売としての成功をどう合わせるか。作る前に調整できることと、できた後に調整することの両方があると思うんですが」(平林さん)

「基本的に調整はずっと続けなければなりません。特に宿泊施設は建ててしまえば修正しづらいので、設計段階から徹底的に考える必要があります。完成した瞬間に赤字が確定する施設が全国にあるのは、その準備がずれていたからです」(岩佐さん)

地域の魅力に「付加価値」をつける

宿泊者が地域の魅力をただ“消費”するのではなく、訪れた人がその価値をきちんと受け取り、心に残る体験として持ち帰る。そのためには表面的ではない「付加価値」が必要なのだといいます。

「結局、付加価値をどうつけるかっていう話なんです。たとえば、『里山十帖』では新潟県特産のナスをメインにした料理で3万5千円の宿泊料金をいただいています。でも、それは単にナスを出しているからじゃない。

農家の地位を上げて、歴史を深掘りして、ジャーナリストやインフルエンサーに伝える。そういう裏側の努力があって初めて価値が生まれるんです」(岩佐さん)

地域資源を価値に変えるためには、見えない部分で膨大な努力が必要なのだと岩佐さんはいいます。

表に出る料理やサービスといった表に出る部分だけでなく、その裏側にある「地域の魅力」を編み上げる粘り強い取り組みがありました。

「裏側の努力をしないで、単純に“ローカルガストロノミーだ”と言うのは簡単なんです。もちろん隠れた地域資源を発掘して料理にして、プレゼンテーションすること自体は大切です。

でも、それは氷山の一角にすぎない。本当に大切なのは、その下にある大きな部分をどう創り上げていくかなんです。

これこそが地域ブランディングであり、まちづくりそのものです。どのポイントをどう取っていくか──それが何より重要であり、しかも簡単ではない。

関わるステークホルダーも膨大で、調整は大変です。結局のところ『よし、やろう』と覚悟を決めて動ける人がいるかどうかにかかっているんですよ」(岩佐さん)

「まさに野菜ひとつとってみても、それを感動体験に変えるほどの努力というものは、本当に本気で時間をかけてやっていくこと。 っていうことですよね」(平林さん)

観光経営に挑むアナタへ

観光事業は「夢のある仕事」と語られることが多い一方、その裏には現実的な課題と覚悟が横たわっていました。対談の最後に、これから観光経営に挑戦する人たちへ向けたメッセージをいただきました。

「もっと伺いたいことは山ほどありますが、お時間が来てしまいました。

今日のお話を聞いていて、岩佐さんの取り組みは流行に流されず、長期的に地域にインパクトを与えられる“土台”があると感じました。

観光経営を目指す方々にぜひメッセージをいただければと思います」(平林さん)

「観光って、一見すると楽しそうに見えるでしょう?地域の資源を発掘して、お客様に喜んでもらえて、自分たちも充実できる。最高の仕事です。

でも、だからこそリスクも大きい。表面的なテクニックに頼れば、30年前のバブル期の失敗を繰り返しかねません。

大事なのは、手品の種を知ることではなく、“何を考え、何をやらなければならないのか”を根本から問い続けること。

それができれば、地域に大きなインパクトを与え、地元の人たちにも喜んでもらえる素晴らしい仕事が実現できます」(岩佐さん)

「岩佐さんのお話を伺うたびに感じるのですが、まちに対しても、ご自身に対しても、そして今回講師を務めてくださることに対しても、常に誠実に向き合っていらっしゃるなと思います。

良いことだけでなく、難しさや厳しさも含めて率直に伝えてくださる。その姿勢が、宿泊施設の在り方からも伝わってきました」(平林さん)

現実の厳しさを直視しつつも、その先にある希望を見据える岩佐さんの言葉には重みがあります。

2025年8月に開講する「観光経営人材養成講座」では、岩佐さんを講師にブランディングの講義にて伝え方のデザインを学べるほか、事業プレゼンテーションの回では、アナタの事業プランに対しフィードバックを得られます。(講座詳細はこちら)

本講座で学ぶ、実践に基づくノウハウや経営数値は、アナタの未来を切り拓く大きな力となるはず。

「宿泊業って、本当に大変なんです。まずは現実を見てください。

日本中の旅館がどれだけ苦しんでいるか。地域の食材を取り入れたくても、料理人を雇えない、新しい投資ができない──そんな厳しい現実があります。

だからこそ、リアルな数字を学ぶことが欠かせない。数字を知らずして新しい挑戦はできません。今回の講座では、そのあたりをしっかり学んでほしいと思います」(岩佐さん)

Editor's Note

編集後記

「覚悟」という言葉が印象的な対談でした。短絡的な成果ではない、一見すると泥臭くも思える時間こそが観光経営には必要なのだと思いました。

ASAHI KAMOSHIDA

鴨志田あさひ

Articles