LOCAL LETTER

NOT受け身。人の縁で循環させる「まちづくり」と広げる地域の器

ZENKOKU

全国

拝啓、観光という土俵で「人」の力を生かした地域活性を考えるアナタへ

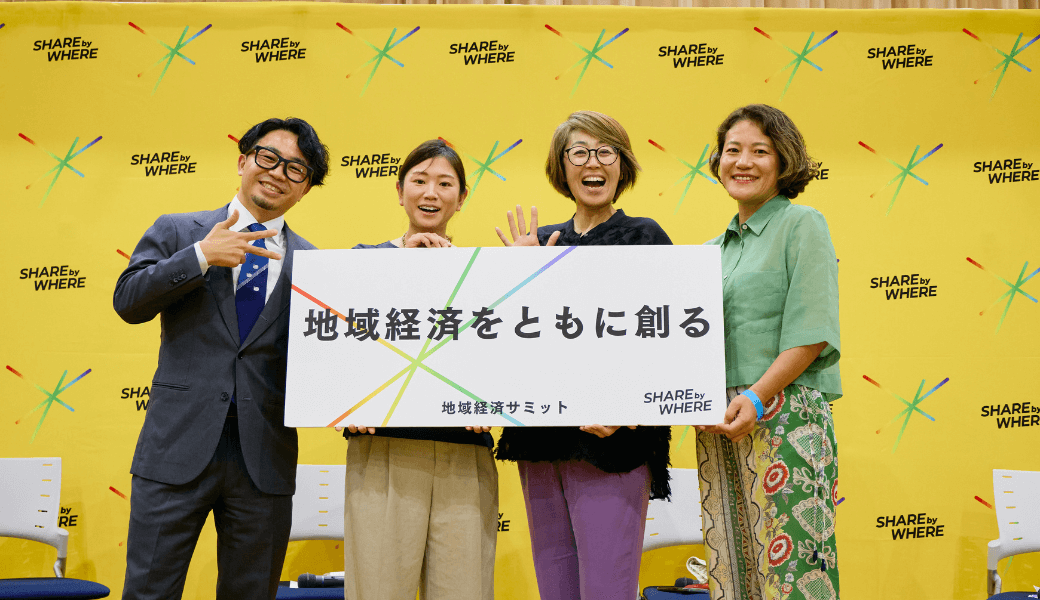

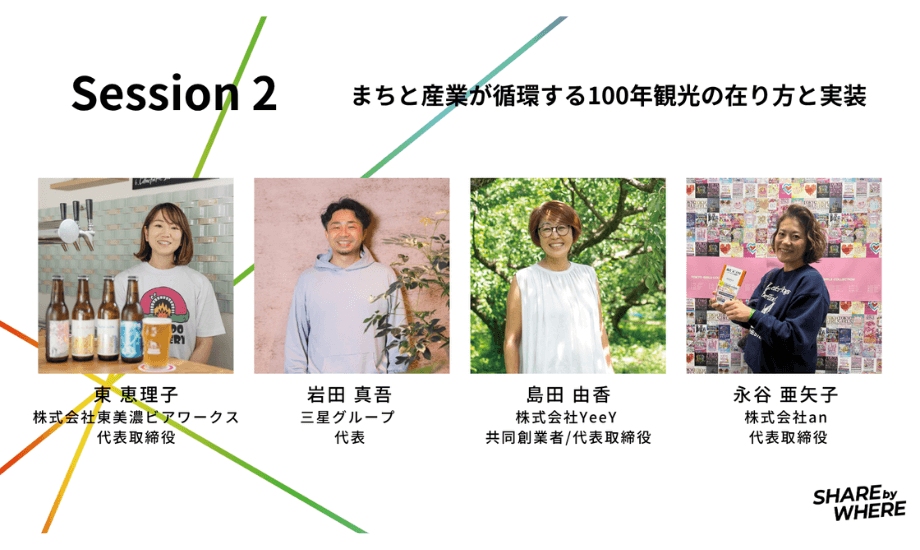

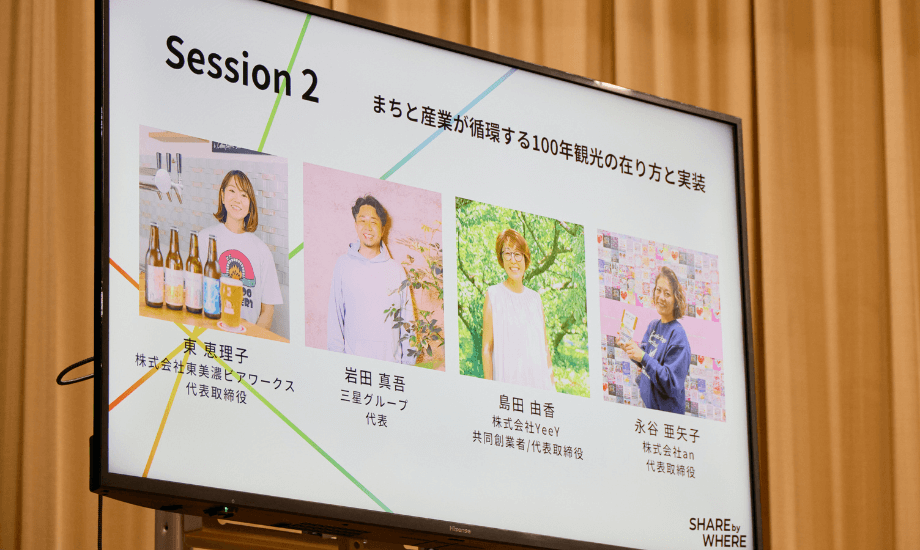

※本レポートは、株式会社WHEREと東海旅客鉄道株式会社が主催する「地域経済サミットSHARE by WHERE in 東海」内のトークセッション「まちと産業が循環する100年観光の在り方と実装」を記事にしています。

「21世紀最大の成長産業」と言われ、近年ますます注目を集める「観光」。

観光をきっかけに地域の関係人口が増加し、そのまま移住につながるケースも増えています。現代の観光は「まちづくり」「地域産業」「地域人口」といった、地域を支えるキーワードと密接に関わっているのです。

観光が地域にもたらす影響はより一層の広がりを見せる一方で、どこまでを「観光」と呼ぶのか、その境界線は曖昧になりつつあります。

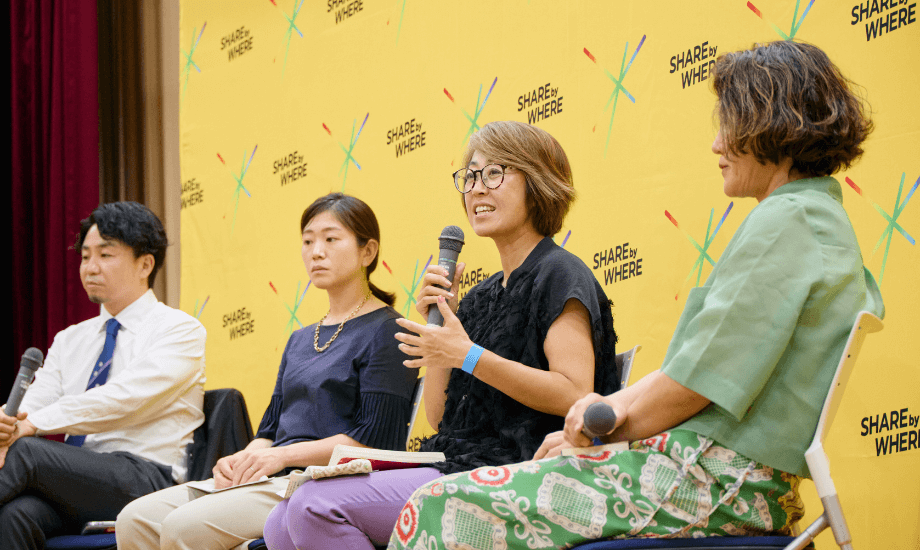

今回の対談は、行政から民間まで、それぞれの立場で東海地方の地域活性に挑戦する4名をお招きしました。「観光とまちが連携して地域を育む方法」についてのトークセッションの一部をお届けします。

それぞれの立場から見える地域資源。観光と地域活性を合わせ、今後の地域存続につなげる

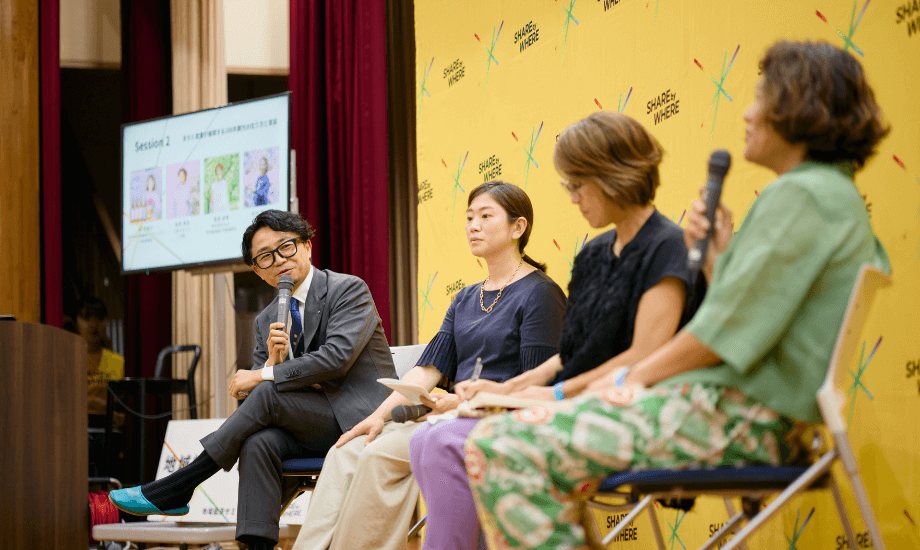

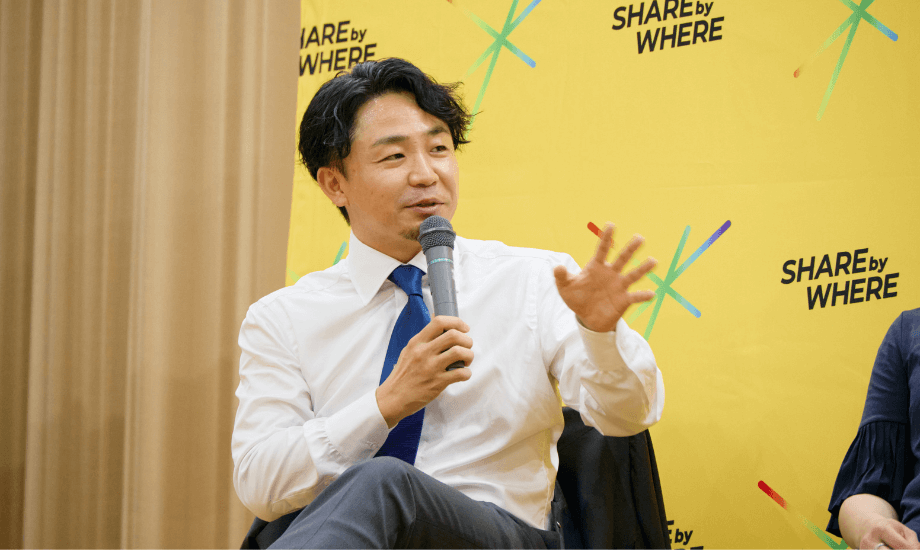

岩田氏(モデレーター、以下敬称略): このセッションでは「まちと産業を循環する100年観光の在り方と実装について」というテーマで議論を進めていきます。 はじめに一人ずつ自己紹介いただき、そのあとにセッションを始めましょう。

岩田:僕は、岐阜県羽島(はしま)市にある「三星グループ」という会社で、130年ぐらい手織りものを作っています。

この地域は昔から繊維産業が盛んな場所です。しかしコロナ禍では、多くの繊維企業が厳しい状況に直面しました。そのときに「何か前向きなことを一緒にやろう」と「ひつじサミット尾州」というオープンファクトリーを開催したことをきっかけに、観光に関わるようになりました。

東氏(以下敬称略): 私は岐阜県瑞浪市(みずなみし)釜戸町(かまどちょう)という人口2,300人の過疎地で、クラフトビールの醸造所をやっています。 美濃焼を表現したクラフトビールなど、地域の特徴を活かしたクラフトビール作りをしています。

東:醸造所併設のビアバーでは、作家さんにオリジナルのビアカップを作っていただきました。ここでしか体験できないもの作りを通じて、関係人口、交流人口を増やし、さらに空き家を活用して移住者を増やすような取り組みも進めています。

島田氏(以下敬称略):私は「YeeY」という会社で、日本のウェルビーイングの底上げに取り組んでいます。文字通りみんなが「イエーイ」ってなっちゃうことだけをやろうと思い立ち上げた会社です。

また、一般社団法人日本ウェルビーイング推進協議会では代表理事をしています。「一次産業ワーケーション®︎」という言葉をつくり、各地域の一次産業に貢献しながら自律人材を育むプログラムを展開しています。

島田:一次産業に関わることで、地域の農家さんや漁師さん、木こりの方たちとつながりが生まれていきます。まちの人との関わりが、自分のウェルビーイングにもつながっていくんですよね。

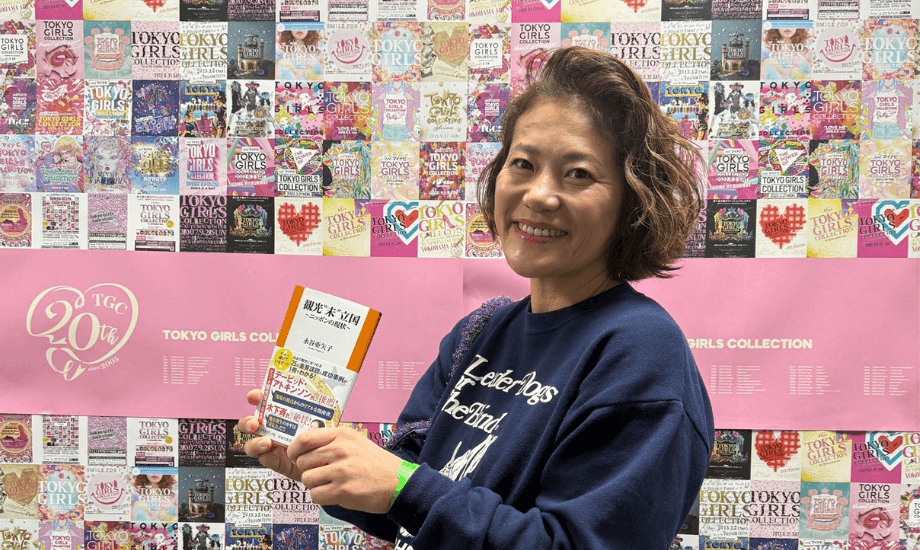

永谷氏(以下敬称略):私は民間企業や、観光庁・文化庁のアドバイザーとして活動しています。

あわせて、富山県・秋田県・富士吉田市(山梨県)・阿蘇市(熊本県)など全国10か所ほどの自治体で事業コーディネーターも務めています。

永谷:自治体・民間企業との取り組みとして、事業プロデュースも行っています。ローカルでは人手が足りていない現状があります。そのため自分たちの地域のリソースを見つめ直し、今あるリソースでできることをやっています。

近年の観光がもたらす影響を、地域資源に還元していく必要性

岩田:本日のメンバーで観光ど真ん中の人は永谷さんですので、まず最初に東海の観光が今持ってる課題は何なのかについてお願いします。

永谷: 岐阜県飛騨高山市を訪れた際、この地域のホテルは合計で約5,000室あり、現在はほぼ満室に近い状況だと伺いました。今後は8,000室まで増やす計画もあるそうです。このように観光地でホテルの部屋数を増やしていくとき、実際にどれだけのお金が地域に落ちているかという視点が重要です。

現状でも飲食店が少ないため、もしかすると客室が増えたころには食事する場所がないために日帰り観光を選ぶ人が増えている可能性もあります。食事は観光における重要なファクターなので、ホテルとのバランスをとりながらやっていかないといけません。

岩田: インバウンドという大きなトレンドの中で、もともと観光業が基幹産業だった地域はさらに観光者数が増えていく。いわゆるオーバーツーリズムという状態ですね。

永谷:そうです。今の盛り上がりにだけ目を向けるのではなく、この先を考えた観光者受け入れの体制を作っていくことが、各地域で必要だと思います。

東:私は田舎でいわゆる“何もない”と言われるような場所で活動しているので、新たにコンテンツを作ったり、地元の地域資源とビールを掛け合わせるなどして、この地域で楽しんでもらうための受け皿を作っています。

永谷:一方でどうしても、「宿泊者が増えているかどうか」を数値指標として求められてしまう実情がありますよね。

東:おっしゃる通りですね。観光者の受け皿を作ろうとすると、どうしてもホテルの部屋数を増やすことや観光パンフレットの作成といった数値や形で見える施策が多くなりやすいと感じています。

もっと地域の魅力を向上させるためのお金の使い方ができたらよいのではないかと思います。

永谷:施策を実行して結果につなげるには、その地域のことを考えて、限られたお金の中でアクションを起こせるディレクターの役回りを担う人も大切です。 地域にいなければ、外からでも人を誘致してノウハウを地域に蓄えておく。そして、民間の人たちに最終的には引き継いでいくことが重要かなと思いますね。

地域へ赴くのは人がきっかけ。会いたいと思える人の輪を広げていく観光づくり

岩田:僕や東さんがもともと今関わっている地域に縁があったのに対し、島田さんはその地域の出身ではない。しかし地域を愛し、ついには和歌山県にご自身の家まで構えられました。どうしてそこまで和歌山県に愛着を持たれたのですか?

島田: やはり人ですね。地域に何度も宿泊するようになる、住むようになるその手前の「その地域」に行く理由として、好きな人がそこにいる。「あの人に会いたいなあ、どうしてるかな」と思えるような関係性が地域の人と生まれることが、すごく大事なのかなと感じています。地域資源で大切なものって人なのではないかと。もう人の魅力にとにかくやられてますね。

岩田:いろいろな場所に旅をして、現地の人と関わること。その体験が、地域とのつながりを持つきっかけになっている人は多いように思います。

岩田:僕が「ひつじサミット尾州」をはじめたときはコロナ禍でしたが、あらゆる人に声をかけましたね。1,000人以上に連絡したんじゃないかな。大手企業の方や有名人のような、一見するとお誘いしずらいような人でも、こちらから積極的に声をかけるようにしていました。

ですから、各地域のみなさんも、知り合った人にもっと気軽に声をかけたら良いのではと思います。地域の人から「今度来てね」って言ってもらえたら、やっぱり大事にされている感じがしませんか?

岩田:一人ひとりがアンバサダーのような気持ちになって、他地域から来た人に声をかけていくことについて、観光の面で永谷さんはどう思いますか?

永谷:ぜひやってほしいです。そして、その一人ひとりが地元の魅力を何を使って説明するかと考えたときに、恐らくスマホを使って相手に情報を見せると思うんです。「地域の魅力を使いたい、伝えたい」と思えるような、まとめて見せられる素材があることも重要ですね。

例えば素敵な写真であったり、インスタグラムのリールであったりと、素材はなんでもいいんです。その用意がちゃんとあるのか、地域の方にはチェックしていただきたいですね。

関係人口ではなく「関与人口」。一人ひとりが関与できる余地のある地域をつくる

岩田:先ほどの話で、地域の人とのつながりがあることで、その地域に足を運びたくなるという話がありました。その中で、「じゃあ住んでしまおう」という人も出てくることについて、島田さんはどう思いますか?

島田:私の場合は、和歌山県みなべ町という縁もゆかりもなかった地域に家を買いました。その最初の一歩は、羽田から飛行機で50分の和歌山県白浜に、一人でよくワーケーションに行っていたことなんです。

現地に行くと、いろんな人やまちとの繋がりができる。白浜で知り合った方が「周りにももっと素敵なまちや人がいるから」と、みなべ町の人と引き合わせてくれました。簡単に言えば飲み会です。

島田:その飲み会の中で、みなべ町の6月は梅の収穫で人手が足りず困っていることも知りました。

和歌山はワーケーションの聖地だし、東京では逆に人手があり余っているのだから、みなべ町にワーケーション行って2〜3時間梅収穫を手伝ったらいいんじゃない?って思ったんです。

それが、梅収穫ワーケーション(梅ワー)をスタートしたきっかけです。これによって何度もみなべ町を訪れるようになって、みなべの人と自然が大好きになってしまった結果、家を買ってしまったんです。

梅作業を手伝わせていただくことで地域や産業のことにどんどん詳しくなったし、知り合いの農家さんともとても仲良くなりました。

岩田:訪れた先に関与できる余地があると、人はそこに愛着を持つとも言えますね。

僕たちはつい、地域に来てもらった人に何を与えて消費させるか、ということを考える。けれど、来てもらった人に地域が何かを与えるのではなく、「(訪れた人が地域に)どんどん与えてください」と素直に発信してもいいのではと思います。その循環が生まれると、島田さんみたいな人が住んでくれたりしますし。

「関与」という漢字は「関係して与える」と書きます。よく耳にする「関係人口」ではなく「関与人口」をコンセプトに観光を考える方法もありそうです。

島田:関与人口を考える時に、受援力(援助を受け取る力)という言葉もキーになりそうです。

これは防災の言葉なんですが、たとえば何らかの災害があった時に、困っている地域へ外側から助けに行きたいと思う人はたくさんいます。でも、地域に受援力があるかないかで、その助けを受け止められるのが異なります。どの地域も受援力を高めることがすごく大事です。

そして、これは地域だけの問題でなく、私たち一人ひとりの問題でもあります。私たち自身が受援力を高められているか、誰かが差し伸べてくれた時に「ありがとう」と言って受け止められるか。実はこれ、できない時も多いんです。「大丈夫です」って遠慮して答えてしまって。

そう考えると、みなべで出会った人たちには受援力があったのかもしれないと感じます。なぜなら、私が出したアイデアに「NO」と言わなかったから。

「それ、よく分からないけれどやってみようか」って言ってくれたことから活動が始まったんです。

岩田:本当の悩みは、なかなか人に言えないという方も多いと思います。だからこそ、 悩みを言えること自体が受援力なんですね。

Editor's Note

編集後記

多様な観光方法が選べる現代で、その地域や人々や産業に関与する旅という選択肢に魅力を感じました。そして、「この人に会いたい」と心が動いて地域を訪れることは、疲れた心身をともに癒すことができる観光の在り方なのだと思います。

MATSUBARA AKARI

松原 明莉

Articles