LOCAL LETTER

建物は人の営みをつなぐ“器”。風景を分かち合う加藤匡毅さんの建築哲学

ZENKOKU

全国

拝啓、人が集い、物語が生まれる、血の通った建物を作りたいと願うアナタへ

建物を語るとき、本当に大切なことってなんだろう?

美しく、映えるデザインであること?

あるいは、目を引くような、珍しくてかっこいいフォルムを持っていること?

まちに人が集う場をつくりたい、交流の芽を育てたい——そう願うなかで「本当に地域に必要とされる建物とは何か」という問いに迷うこともあるのではないでしょうか。

今回お話を伺った建築家・加藤匡毅さんは、そんな問いに対して、建物そのものよりも「建物という器の中で過ごす人の感情」と「器を取り巻くまちの声」に向き合うことが大切だと語ります。

「まちや、そこに暮らす方の営みに心を傾け、慎ましく開いていくことが大切です」

建築家・加藤匡毅さんのお話を伺うことで見えてきたのは、まちの風景に馴染みながらも、新たな人の流れを生み出す建物の姿でした。

心の動きを出発点に。過ごす人の感情に心を寄せる建築活動

加藤さんは、全国各地でカフェやホテル、レストランなどの空間設計を手がける建築家です。

大学で建築を学んだのち、建築事務所と家具メーカーでの経験を経て独立。そうしたキャリアの中で出会ったのが、建築家・隈研吾さんと、インテリアブランド「IDÉE」創業者の黒崎輝男さんでした。

「建物を地域の人と一緒に手を動かして造ること、建物を単なる『ハコ』ではなく場を育てる『器』として捉えることをお2人から学びました。

僕はこの2人の人格を掛け合わせた『ハイブリッド』だと思っていて、今も学んだことは大切にしながら設計に向き合っています」

2025年で14年目を迎える「Puddle株式会社」。その立ち上げのきっかけは、2011年に起きた東日本大震災でした。

「震災を経験し、改めて『人が集い、安心して居心地よく過ごせる場所を造ること』が、僕の探求すべき建築のテーマではないかとおぼろげながら考えるようになりました」

そんな加藤さんが、建築家として大切にしている軸は「情景を描くこと」。

「『情景』という言葉には、景色でも、頭に思い浮かべるビジョンでもなく『見えているものに対して、体験者の心がどう動くか』といった意味を込めています。

『建物に入った人がこんな気持ちになってほしい』というところを起点に、そこに向かって建造物をデザインしていくイメージです」

建物のデザインを考えるときに加藤さんが大切にしているのは、素材やフォルムの先にある「体験」です。

そこには「形や見た目だけを追い求める設計活動は退屈」という、建築家としてのこだわりが滲んでいます。

「生意気に聞こえてしまったら嫌なのですが、素材にこだわれば、かっこいい建物は造れると思います。でも、それよりも大切なことは、そこにいる人がどう感じるか。

訪れた時には忘れてしまっていても、少し時間が経ってからでも、建物で感じた心地よさや、心が動いた感覚を思い出してもらえたら嬉しいです」

では、どうすれば「心が動く体験」を建物に宿せるのでしょうか。その鍵となるのが、「五感に記憶を残す工夫」だと加藤さんはいいます。

「この10年で誰もがスマートフォンを使うようになりました。たくさんの情報に触れて心は動いているのに、指先には画面の『強化ガラスの記憶』しか残っていないかもしれない。

だからこそ私が設計する建物では、肘やお尻、足の裏など、身体が触れる場所に記憶が宿るように素材やテクスチャーを厳選しています」

視覚だけでなく、肌に触れる感覚まで丁寧に設計する。そんな細やかな心配りが、加藤さんの建物を「ただのハコ」ではなく、「ふとしたときに思い出すような場所」へと近づけているのかもしれません。

絶景はみんなで共有する。セオリーにはまらない設計が作り出す唯一無二の風景

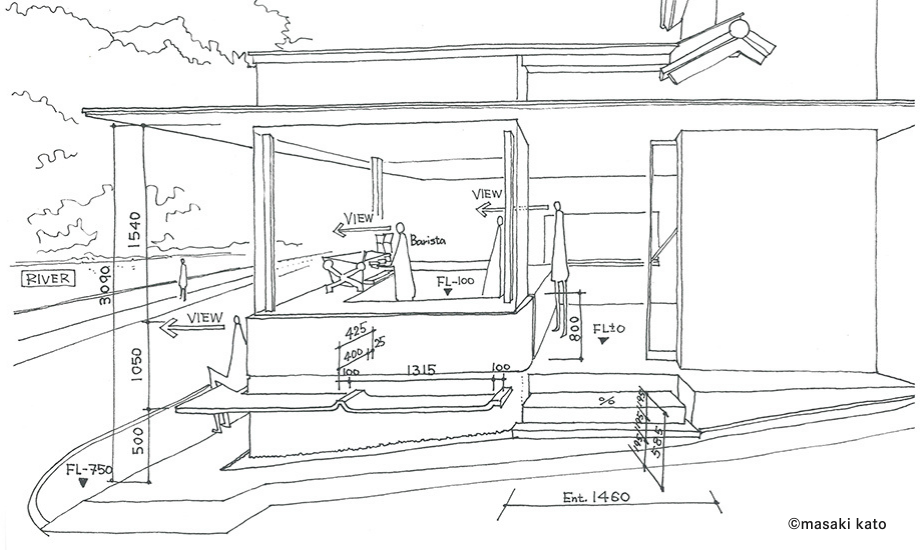

新たな情景を描くことで、まちの風景を変える。まさにその哲学が形となった建物が京都・嵐山にある、桂川と渡月橋を望むコーヒーショップ「% ARABICA Kyoto Arashiyama」(以下、「アラビカ京都 嵐山」)です。

目の前に広がる雄大な自然を最大限に活かし、唯一無二の眺めを作り出したこの建物は加藤さんが手がけた代表的なリノベーション事例のひとつです。

「観光客はあまり足を運ばない場所だと聞いて、むしろ奮い立ったんです」と、当時を笑顔で振り返る加藤さん。

建物沿いに広がる桂川と嵐山の美しい自然を前に「本当に素晴らしい風景だったからこそ、誰かが占有するのではなく、みんなで共有したいと思った」と語る加藤さんは、通常の型にはまらない設計を進めていきます。

「まちの中で1番景色のいいところに、バリスタがいるカフェをつくりたい」

一般的な設計であれば、眺めの良い場所には客席を配置するのがセオリー。しかし加藤さんは、眺めのいい場所に、あえてカフェで働くバリスタのための居場所を配置しました。

「アラビカ京都 嵐山」には、「その場所を誰かだけのものにしたくない」という加藤さんの強い想いが込められています。

「場所は時間を重ねながら、人々の手で育てていくもの。だからこそ建物の内と外、ホストとゲストといった境界線を溶かしていく必要があると考えています。

限られた席しか設置できない小さい場所ほど、分断や占有はせずに、共有して開いていきたい。

朝から晩まで頑張って働くバリスタを建物の特等席に配置することで、訪れる人はバリスタ越しに絶景を望む。それこそがリアルなカフェの風景であり、このカフェの『情景』だと思います」

風景と働く人の姿が一体となり、多くの人に開かれたことで「(絶景を)早い者勝ちにしない建物」が生まれていったのです。「アラビカ京都 嵐山」は、そんな「分かち合う情景」をつくり出していました。

川のように緩まり流れる。点在する建物が生み出す人の交わり

加藤さんは現在進行形で、まちに新たな情景を生み出し続けています。

尾道と今治を結ぶ「しまなみ海道」の真ん中にある、瀬戸内海の島・生口島(いくちじま)。その中心地である瀬戸田の商店街は、かつて港町として賑わいを見せていました。

「橋ができて移動手段が船から車になったことで、買い物などの日常的な営みが島の外に移り、商店街はシャッター街になってしまいました」

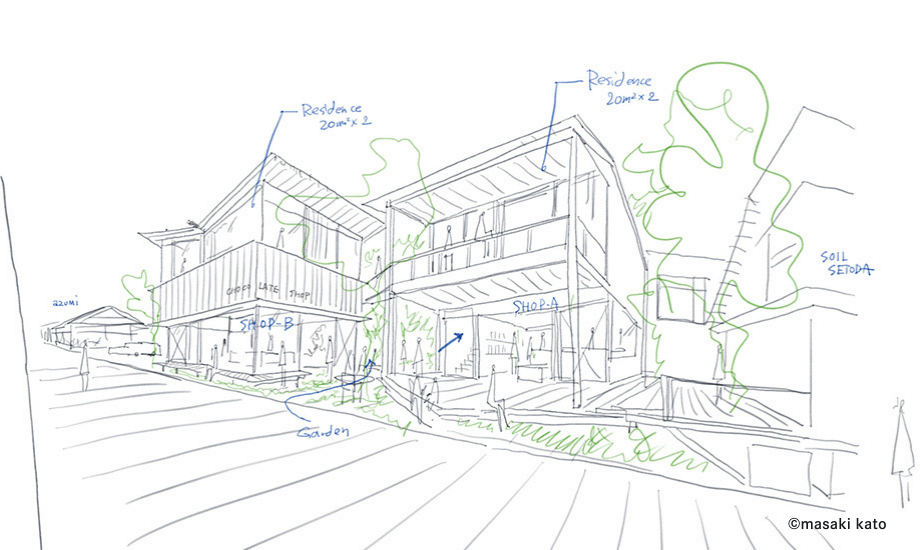

そんな瀬戸田の商店街で進んでいるのが「ショップハウス」プロジェクトです。

ショップハウスとは、シンガポールをはじめとするアジア諸国で見られる店舗付き住宅の総称のこと。昔ながらの日本の商店街でよく見られたような、1階が商い、2階が暮らしの場になった建物のイメージです。

加藤さんが手掛けるショップハウスの1階は、旅行者と地元住民が関わることのできる15坪ほどの店舗空間。2階は2部屋だけの小さなホテルになっています。

1階の店舗に入る業態は惣菜屋や小料理屋、本屋などさまざまです。

「その地域に住む人や働く人たちの希望、移住者との接点が自然に生まれるような業態を選んでいます」

1階の店舗がまちの顔となるように、経営するオーナーを募ったり、独立準備中の人に声を掛けたりして、少しずつ瀬戸田ならではの色を醸成している「ショップハウス」。

この建築において加藤さんが描く「情景」とはどんなものなのでしょうか。

「1階は店舗のオーナーさんの意向次第で設計の内容が変わるため、僕が情景を100%描くことは考えていません。

ただ、訪れた人には商店街の中に点在するショップハウスをはしごするように、色々なところに寄ってもらえればと思っています。

そのために座って休める場所を設けたり、歩くスピードが思わず緩むような、立ち止まって覗くことができる場所をつくったりといった工夫を心掛けています」

たとえばショップハウス「ひ、ふ、み」の軒先には腰掛けられるベンチが設けられています。ガラスの引き戸を開放すれば、商店街を行き交う人々の視線が集まり、自然と挨拶を交わせるような絶妙な距離感と開放感が感じられます。

加藤さんはその設計意図を、川にたとえて説明します。

「川の中には、大きな岩があることで水が渦となってたまる部分があったり、落ち葉が岩の隙間をゆっくり流れるような部分があったりしますよね。

商店街の中にショップハウスがあることで、人の流れにも緩んだり、ゆっくり動いたりする場所が生まれる。そんな、川の流れを造るイメージで建物を作っています」

商店街の大きな流れのなかに立ち止まり、一息つけるポイントを点在させる。それがまちの風景や時間に静かな変化を生み出しています。

一方で加藤さんは、「アラビカ京都 嵐山」の事例に再び触れながら、建物が持つ影響力の大きさについても語りました。

「瀬戸田の場合は建物が増えるスピードはゆっくりでも、まち全体にゆるやかな人の往来を作ることができています。

でも『アラビカ京都 嵐山』の場合は、訪れる人が行列を作ることで、流れが一方向になってしまったと感じていて。1つの建物を造るときの素晴らしさと難しさ、新しい課題を感じました」

強い磁力(=人を惹きつける力)を持った建物は、多くの来訪者を生み、建物単体でもまちに活気をもたらし得るかもしれません。

しかし、その賑わいと流れをまち「全体」へと波及させていくには、何が必要なのでしょうか。そんな私たちの問いに、加藤さんは「慎ましく開く」という言葉でそっと答えてくれました。

余白を作り、「慎ましく開く」。まちと建物との健やかな関係性とは

「『アラビカ京都 嵐山』のように、建物の前に川が広がっているのは特別なケースです。通常は道の向こうには住居や店舗があります。

面している通りや、向かい側に暮らす人の営みとの関係性を前提に『慎ましく開く』。そうすることで、たとえ1つの建物でもまちに流れを起こせるのではと思います」

「慎ましく開くこと」とは「余白を作ること」だと加藤さんは語ります。

「多くの人に知ってもらいたいからこそ、設計するときは敷地ギリギリまで建物を前へ前へと主張してしまいがちです。

でもそういう時ほど、1歩引いて、通りやまちに自分たちの場所を“お譲りする姿勢”でいること。すると自然とまちに受け入れられる場所になっていくと思います」

この「余白」は、ただのスペースではなく、「通りと建物の関わり方の個性になっていく」と加藤さんはいいます。

最後に読者へのメッセージをお願いすると、加藤さんは少しの沈黙のあと丁寧に言葉を選びながら次のように語ってくれました。

「場所を造るとき、多くの人は機能や空間の広さといった定量的な要素で建築家にオーダーしなければと思っているかもしれません。

でも本当に必要なのは『なぜこの場所を造るのか』という理由です。そして建物が完成したときに広がる景色と、そこで過ごす人がどう感じるかということ。

作り手と一緒に描いてほしいのは『建物の中に人が入っている状態での空間』です。その状態をイメージして、イメージして、イメージしきって、建築家に共有する。そうして、地域から血の通った建物を作っていってほしいです」

まちに新たな建物を造るとき、つい意識が向かうのは、建物そのものの魅力や力強さかもしれません。けれど必要なのは「器の中で過ごす人」と「器の外で日々を営む人」、その両方の声に耳を澄まし、丁寧に考え抜くこと。

それこそが、まちに根付く建物を生み出す秘訣だと、加藤さんが造る建物が教えてくれました。

過ごす人の心の機微を注意深く観察し、想い出につながるきっかけを五感に宿すこと。今まで積み重ねてきた日々の営みに敬意を払い、慎ましく開くこと。

目に見えるものだけでなく、その内と外に広がる時間や気配にまで想像を巡らせる。そんな建物の在り方が、アナタのまちに静かな風を吹き込んでくれるかもしれません。

Editor's Note

編集後記

建物の個性を声高に主張するのではなく、まちの風景の一部として、そっと佇むように存在させる。

そんな姿勢で生まれた建物には、気づかぬうちに人が集まり、まちが少しずつ、やわらかく変わっていく力があるのかもしれません。

加藤さんの物腰柔らかな雰囲気と穏やかなお人柄から、まちに受け入れられ、愛される建物が生まれる理由が確かに伝わってきました。

MARIKO ONODERA

小野寺真理子