LOCAL LETTER

アトツギの燃やす火を、地域の希望に。四国から始まる挑戦の種火

KAGAWA

香川

拝啓、想いや価値をつなぐ「アトツギ」に心を寄せるアナタへ

※本レポートは四国経済産業局が主催したイベント「アトツギと考える地域の活性化と社会課題解決」の中から、「アトツギが取り組む新規事業・イノベーション創出とは」のセッションを記事にしています。

中小企業経営者の高齢化が進み、事業承継が喫緊の課題となっています。

承継者は、単に事業を継続するだけではなく、受け継いだ価値を時代に応じて変化させ、地域の中で存続させていかなければ、次の世代にバトンを渡すことはできません。

事業の承継を通じて、地域の活性化と社会課題解決を担う後継者たち。その後押しをする施策の一つが、中小企業庁が主催する「アトツギ甲子園」です。全国各地の中小企業・小規模事業者の後継予定者が、既存の経営資源を活かした新規事業アイデアを競います。

本イベントの第一部では、2024年に開催された第4回において、中国・四国ブロックから決勝に進出したアトツギ2人が登壇。お二人のプレゼンテーションとトークセッションから、新規事業に懸けた想いとチャレンジのプロセスををお届けします。

思いをつなぎ、「アトツギ」をアドバンテージに世界初の技術を開発

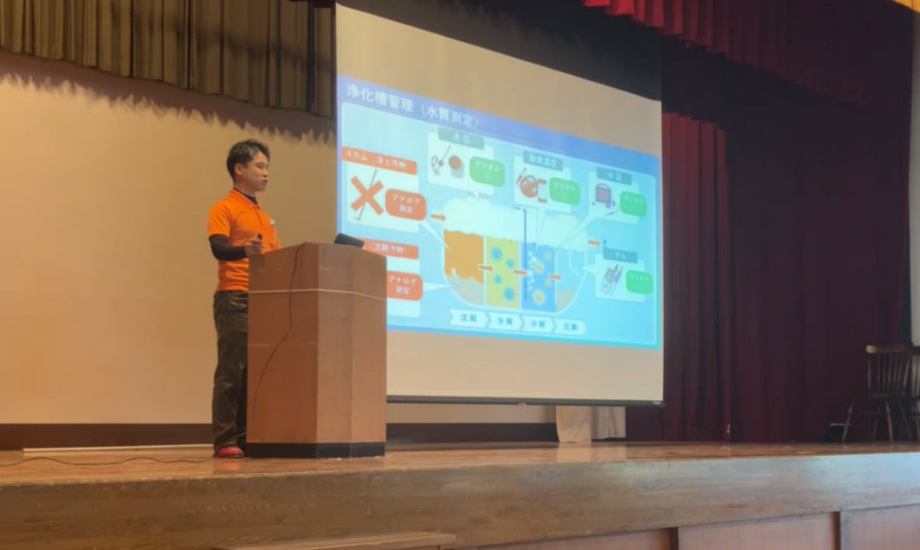

「有限会社森清掃社は、香川県の琴平町で浄化槽の点検や清掃を生業とし、半世紀以上地元の水環境保全に寄与してきました。私は浄化槽の排水処理装置を遠隔で監視することで浄化槽の点検を自動化するセンサーを開発し、その事業プランで『アトツギ甲子園』にて優秀賞をいただきました」(山添氏)

「私たちは『地元の水を守りたい』という思いを紡いできました。これは初代、2代目の意思であり、職人たちの願いでもあります。そして、私もその思いに強く共感しています。私の手にあるのは幼少期に自分を育ててくれた自然への愛情と、自身の原風景を変えたくないというわがままです。自然との共存の中にこそ、豊かな観点を磨く鍵があると信じています」(山添氏)

家庭用の小型排水処理装置である浄化槽は、2040年まで台数が増加すると予想されています。浄化槽は定期的な点検が欠かせませんが、それを担う浄化槽管理士は慢性的に人手不足で、14年後には現在の半数以下の人数になると予想されています。

そこで、山添さんは、少数の浄化槽管理士でも効率的に浄化槽を管理し、地域の水環境を守るために、センサーにより浄化槽を監視するシステム構築を目指したのです。

「全国の浄化槽の点検が維持不能になる14年後を見据え、私の未来は決まりました。しかし、排水の中をモニタリングできるセンサーは存在せず、開発に何年かかるかもわからなければ、できるかどうかもわかりません。そんな事業にお金を出して進めさせてもらうのは一般企業なら到底無理なことですが、父は理解してくれました。これはアトツギのアドバンテージです」(山添氏)

専門家や顧客の協力を得て実証実験と失敗と改良を重ね、プロジェクト開始から4年で世界初のセンサーの開発に成功し、今年2月に国内特許を出願しました。

「都会のスタートアップだけが革新を生むのではありません。

歴史、信用、思い、全てを背負う私たちは、投げ出すことを許されない代わりに、圧倒的なアドバンテージを持っています。業界を、地域を、国をひっくり返すのは、私たちアトツギであるべきなんです。支援機関の方々も、ぜひともそのアトツギの力を後押しし、日本を最高にする手助けをしていただきたいと思います」(山添氏)

変化を続けて163年。事業を通して地域とともに豊かさを生み出す

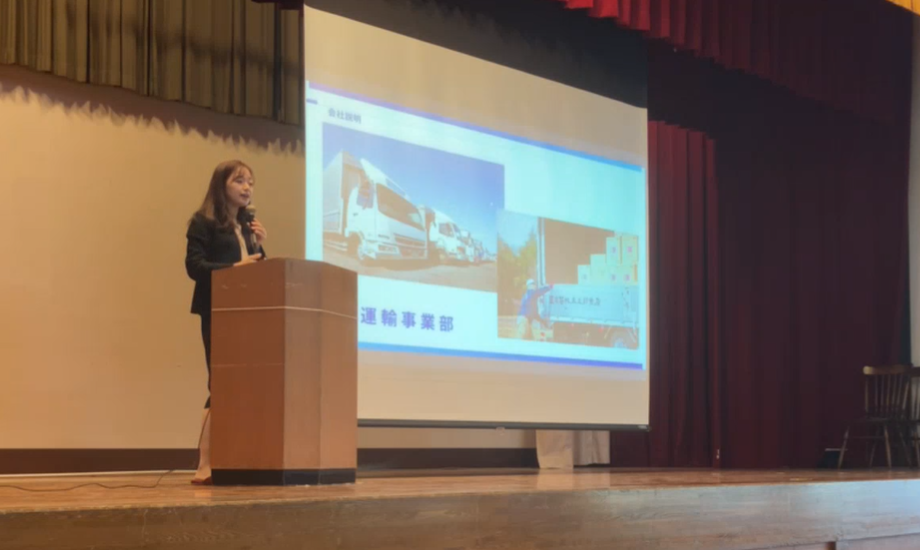

「今日は岡山県倉敷市からまいりました。163年続く若林平三郎商店という会社の6代目です。私は家業を持つ家の一人娘です。跡継ぎとなることを周りにも期待され、私自身も物心がついた時から家業を継ぐということを意識しながら育ってきました。

若林平三郎商店の創業は文久元年1861年。現在は、運輸業と不動産業、飲食業を中心に事業を営んでいます」(若林氏)

若林平三郎商店では、創業者から2代目に引き継いだ後に醤油の醸造業を開始して事業を拡大していきました。その後も、代を変えるごとに、その時代の当主が、得意なことや特性と時代に求められることを掛けあわせたチャレンジを続けてきたといいます。

「祖父は調味料や酒類の卸売業で大きく事業を広げました。父が跡継ぎとして帰ってきた時点で約17億円の事業でしたが、これだけ売り上げ規模を伸ばしても、その時代の卸売業はかなり利益率が低かったのです。

利益が薄いから拡大しなければならないけれど、拡大すればするほどリスクが大きくなっていく。そこで、父は17億から約50億に売り上げを伸ばしつつも、その裏でたくさんの新規事業を立ち上げていきました。

その後、利益率が高い飲食業にシフトしていき、ついに平成のなかば、私が小学校5年生のときに、卸売業を黒字のうちに閉鎖し、事業転換を進めました。父が立ち上げた新事業のうち、運輸業、不動産業、飲食業を現在も続けています」(若林氏)

「いろいろな事業を手がけてきた会社ですが、『会社の実績を伸ばすことで皆が豊かになり、地域に貢献できる企業となる』という柱は変えず、実現手法は変えてもいいという方針で運営しています。

第4回『アトツギ甲子園』でファイナリストとなった際、岡山から支援機関の方や岡山市の職員さんが、一企業のアトツギのピッチコンテストを見るために、有給を取得して自腹で応援しに来てくれたんです。

私もそういう熱い想いや支援を受けて、さまざまなイベントの登壇や講演をさせていただき、大学の授業にも呼んでいただきました。『アトツギ甲子園』に出たことでチャンスをたくさんいただいて、新規事業の拡大につなげていくことができたのです」(若林氏)

アトツギが起こすイノベーションで四国の可能性を広げていくためには

稲見氏(モデレーター/以下、敬称略):このセッションでは、どのようにして新規事業を起こしていったのか、お二人に深堀りして聞いていきたいと思います。

山添氏(以下、敬称略):元々私は東京でサラリーマンをしていたころ、父から「自分も年だから、継ぐことを考えてくれないか」と相談を受けました。

当時私は28歳で、キャリアアップのための転職を考えていたタイミングでした。地元に戻って会社を継ぐことが選択肢の1つとして現れてきたのです。私は組織の中でやっていくのも大好きなタイプですが、一度自分の責任で、全て自分の成果になるような形でやってみたいと思い、琴平に戻ってくる決断をしました。

代替わりする上で、父に認められることや職人の信頼を勝ち取ることが最低条件だと思いましたが、同時に父と同じ土俵で相撲を取っても勝てないだろうなと。だからこそ、新規事業という自分の土俵を作って、職人たちと社長を巻き込んで新たな方向性を示すことで、私が新しいリーダーになれるのではないかと考えました。

稲見:跡継ぎが戻ってきた時の既存の従業員からの見え方は難しいと思うんですが、若林さんはいかがでしたか。

若林氏(以下、敬称略):私が帰った時は飲食店を束ねている子会社の業績が落ちており、組織内の重大なトラブルが頻発していました。変えなければいけないことだらけでしたし、変化に対するハレーションもありました。私自身も最初は新しいことをやろうと意気込む気持ちもありました。

でも、そもそも従業員のモチベーションが下がっていて、みんな目の前のことに必死で、より良くしていくための話し合いができる状況ではなかったんです。

そこで、まずは作業効率を上げ、労務関係を改善していくことでみんなの状況を楽にしたい、という思いで全員から話を聞きました。その中で見えた課題をひとつずつ改善していったことで、ある日突然、景色が変わっていたという感覚はあります。

稲見:山添さんは新しいチャレンジにあたってお父様が応援してくれたとおっしゃってましたが、それはスムーズだったんですか。

山添:スムーズだったんですよ。うちの父はびっくりするくらい懐が深くて。壁になったのは、開発のために専門家の協力を得るところです。

壁を越えるために、大学教授などの専門家が登壇するセミナーにたくさん参加しました。質疑応答の時間に質問をして、帰り際に登壇者に話しかけて、「さっきの話は本当に面白かったです。実は今こういう事業を考えていて、何かお力添えいただけないでしょうか」ってすがりつきました。それを繰り返すと、プロの人脈はプロに繋がっていくんです。

稲見:なるほど。それは大学教授や専門家だけではなくて、企業の方も同じですよね。

山添:そうですね。「アトツギ甲子園」もそうだと思います。賞を取るのは二の次で、ビジネスの素人である自分が考えたビジネスプランを、ビジネスの勝ち方を知っている審査員の方に聞いてもらえて、さらにどこがダメなのか教えてもらえるんです。

山添:「アトツギ甲子園」でなくてもビジネスコンテスト自体がそういうものかもしれないですが、勝つことより、そこで何らかの情報を得ることが壁を突破するうえで重要なんです。その事業をやりたいかどうか、それが会社のリソースでできるかどうかは自分で判断できますが、それがビジネスとして正しいかどうかは聞く相手がいないんですよね。

稲見:事業が進めば進むほど相談相手がいなくなることもありますよね。若林さんは新しい事業や新しい取り組みにあたって重要だったものはありますか。

若林:私の場合、会社内の納得感と、会社のリソースの掛け合わせをすごく考えました。

私が新規事業として不動産賃貸業を提案したのは、不動産業そのものをやるためというよりは、まちとより繋がっていくための手段としてでした。でも、父から見たらいわゆる不動産業なんですよ。

既存の賃貸業をさらに広げて仲介もやるというのはわかりやすくて、納得もしやすい。いきなり、私は町のことにもっと関わりたい、とか、お店を出したい人の夢を叶えるお手伝いをしたい、と抽象的なことを言っても想像しづらいですし、心配になってしまうんですよね。

だからこそ、夢を叶えるためのステップとして、宅建業資格の取得や不動産業の開始を置きました。想像しやすいマイルストーンを置くことで従業員の方にも伝わりやすくなるので、そこを意識してあえて遠回りしています。今の手応えとしては、遠回りをしながら拾えることがすごく多いので、最終的にはより大きな成果が出せるんじゃないか、と感じています。

稲見:新規事業の立ち上げや新しいチャレンジをするアトツギは地方の可能性だと思うんですよね。少し視点を広げて、アトツギの方が地域でチャレンジしていくためのポイントはなんだと思いますか。

若林:岡山は今「アトツギ」と呼ばれるような人たちが集まり、盛り上がっていますが、実際は、1年半前に1人の「アトツギ甲子園」ファイナリストがいて、その取り組みを心から応援する行政職員、プレイヤーの先輩という3人がいただけなんです。

3人が種火を大切に温めてくれたことで盛り上がっている空気感が生まれ、そこに支援のお金がついたり、人が集まってきたりしました。だから、どこでもできることだと思うんですよね。

山添:人ごとじゃない、という雰囲気を醸成していくことだと思うんです。

香川県にも心の中で火を燃やしている若者や跡継ぎがいると思うんですが、田舎には保守的な雰囲気があって、「応援」という形で他人事のように扱われてしまう。

そうすると、燃えていたものがゆっくりとくすぶっていって、時間切れになってしまうっていうことも地方ではたくさんあると思います。

私も「アトツギ甲子園」に出るまでは孤軍奮闘していました。「アトツギ甲子園」に出てからは支援機関の方とお話する機会が増えました。支援機関には本当に優秀な方が揃っているなと感じるからこそ、若者に届くまで能動的に動き続けることが必要だと感じます。香川県内のアトツギに私を紹介していただけるだけでもいいです。そういう方のためならいくらでも時間は用意するので。

稲見:盛り上げていくためには、どこがキーポイントになりそうですか。

若林:岡山ではスタートアップとアトツギの支援がいい意味でごちゃまぜなんです。アトツギもスタートアップの人たちから刺激を受けられますし、金融機関から情報をいただける。点と点を繋ぐところは支援機関の方がやってくれています。機運作りにはそれぞれの立場でそれぞれのやることを頑張っていくことが重要だと思います。

稲見:そういう空気感を香川県でどう実現させていくかですよね。

山添:こういう場が大事だと思うんですよ。今日はこの会場に30人集まっています。アトツギが盛り上がっていないと言われている香川県で30人ですから、これを繰り返していけば、アトツギが孤独じゃない雰囲気になっていくと思うんです。

例えば、私1人が打席に立ってフルスイングしてもセカンドフライになるかホームランになるかわかりません。でも、100打席あったらホームランが出ない試合はありません。100人に到達するまで地道にこういった会を繰り返していくことが大事だと思っています。

Editor's Note

編集後記

アトツギは地域・家族・伝統など、様々なものを抱えています。自分が儲けるだけではなく地域で共に豊かになろうとする姿は、単なる起業家では背負うことができない大きな可能性を感じました。

AYAMI NAKAZAWA

中澤 文実

Articles