LOCAL LETTER

憂うつで、うれしくて、おもしろい。“インタビューする人生”が、ここからはじまる。【インタビューライター養成講座特別取材合宿レポート】

ZENKOKU

全国

拝啓、“インタビューする人生”の入り口に立つアナタへ

※本記事は【インタビューライター養成講座】特別取材合宿に参加した講師・山中散歩氏によるレポートです

インタビューって、なんだろう。

……ということを、タタンタタンと揺れる電車内で考えていた。窓の外では、鏡のように凪いだ海が水平線いっぱいにひろがり、てらてらと陽光を反射している。

僕はライター・編集者として、おそらく1000人以上、インタビューをしてきた。ありがたいことにインタビューライター養成講座で、講師をやらせてもらっていたりもする。

だから、大きな声でいうのははばかられるのだけれど……正直なところ、インタビューがわからない。なんなら、ますますわからなくなってきてる。

ためしに、ChatGPTに聞いてみた。

「インタビュー」とは、人に直接会って話を聞き、その内容を記事などにまとめる手法や行為を指します。一般的には、記者や研究者、番組制作者などが「質問する側」となり、相手(取材対象者)から「答え」を引き出す形です。

うーん、なんというか……退屈そう!

僕が感じている、インタビューという営みは、「その内容を記事などにまとめる手法や行為」よりもふくらみがあって、「相手から『答え』を引き出す」よりもダイナミックで……一言でいえば、ぜんぜん退屈じゃない。

そう、インタビューって、おもしろいのだ。

“インタビューのおもしろさ”を探して

僕のなかで、インタビューの「わからなさ」が増すのと反比例するように、「おもしろさ」はむくむくと増してきた。

一応補足しておくと、今でもインタビューのときには緊張で汗ダラダラになるし、準備はめんどうだし、おぇぇ! と吐きそうになりながら原稿を書いている。

それでも、ライターという活動をなんとか続けられている理由のひとつは、インタビューという場面で、「おもしれぇ〜」と思わず口に出してしまうような瞬間があるからだ。時間にしたら4,5秒だろうか。その、ほんの一瞬の「おもしれぇ〜」のために、何時間もかけて準備をし、「おもしれぇ〜」を誰かに届けるために、えづきながら原稿を書く。

漫才をみて爆笑すること。野球でホームランを打つこと。友だちとおしゃべりすること。どれもおもしろい。でも、そのどれともちがうおもしろさが、インタビューにはある。

あの「おもしれぇ〜」は、いったいなんなのだろう?

「つぎは、しずおか、しずおか」と、車内アナウンスが聞こえてきて、我に帰った。旅の目的地は、静岡。インタビューライター養成講座の、合宿の舞台である。この合宿を通して、「インタビューのおもしろさ」の一端がつかめるだろうか。

インタビューという憂うつ

インタビューライター養成講座の特別取材合宿では、受講生が一泊二日である地域を訪れ、地域の方々にインタビューをする。

第8期の取材合宿の会場となったのは、静岡県静岡市と三重県尾鷲市。受講生はどちらかの地域を選んで参加する。僕は今回、静岡市での合宿に、講師として同行した。

集合場所であるコワーキングスペース「=ODEN(イコールオデン)」に、ひとり、またひとりと参加者が集まってくる。目的もバックグラウンドもさまざまな10名。「ライターをやっているが、あらためてスキルを身につけたい」という方もいれば、「次のキャリアとして、インタビューライターに挑戦したい」という人、「会話が苦手なので、克服したい」という方もいる。

一人ずつの自己紹介では、ある方が「じつはこの数日、合宿のことを考えると憂うつでした…」と打ちあけてくれた。僕は、そうだよなぁ、と思う。

インタビューって、憂うつだ。

ほとんどの場合、初対面の人と、それなりに長い時間話さないといけない。しかも話題は、雑談なら踏みこむのを避けるような、挫折体験だったり事業の困難な部分だったりする。「記事にするために、いい話を聞かねば」というプレッシャーもあるし、「相手の気分を害したらどうしよう」という不安もある。

インタビューが生業になっている僕でも、取材前はけっこう憂うつになるのだ。ましてや、合宿ではじめてインタビューに挑戦する人は、その憂うつさはどれほどだろう。

でも、と思う。インタビューのたのしさって、その憂うつを乗りこえた先にあるんだよな。憂うつさの先にある景色を、みんなもこの合宿で見れるといいのだけれど。

インタビューの深海にもぐる

さて、取材合宿のインタビューは、二人ひと組でおこなう。地域のコーディネーターの方がアポをとってくれた、地域で活動する事業者の方に、二人で約1時間インタビュー。それを、他の参加者が見守る、というスタイルだ。

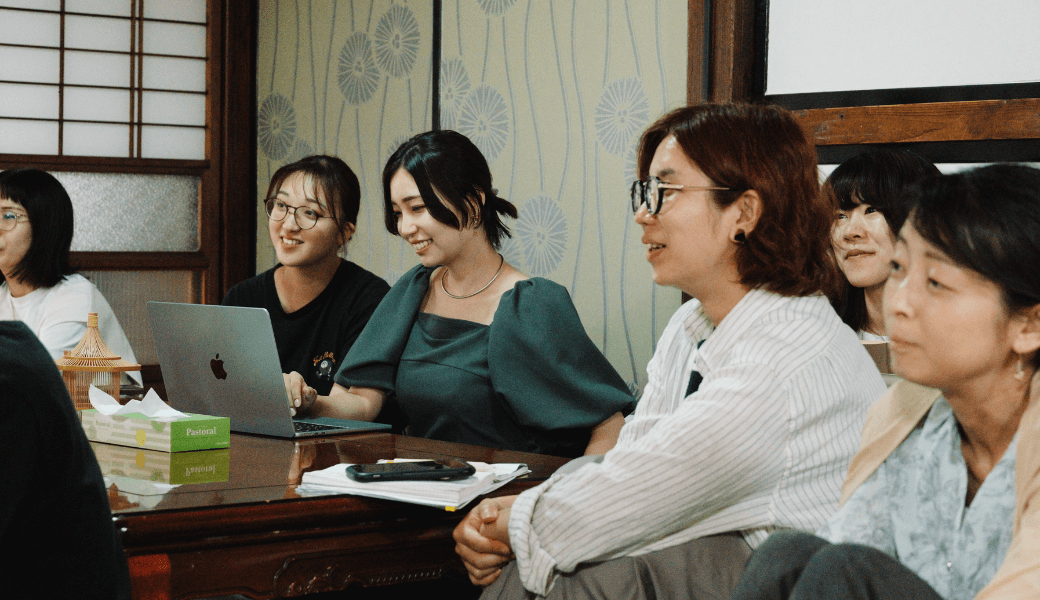

さっそく、「=ODEN」で1回目の取材が始まった。日本茶メーカーである「カネス製茶」の取締役である小松 元気さんに、二人の受講生が話を聞く。その姿を、他の受講生たちが後ろから見守る。

小松さんへの取材が無事終わり、場所を変えて取材は続く。創業135年の鋳物屋「栗田産業」栗田圭さん、観光を通じて地方を元気にするべく活動する「Astlocal」の桜井貴斗さんにインタビュー。

2日目は、傘とレイングッズの会社である「藤田屋」の藤田大吾さん、1687年創業の家庭用品店「三保原屋」の堀高輔さんと、インタビューは続いた。

あたり前だけど、どれひとつとして同じインタビューはない。

ラジオのようにテンポよく進むインタビューもあれば、沈黙が流れるインタビューもある。聞き手となる受講生も、あいづちや頷きで語りを促すのが得意な人もいれば、話し手の言葉を要約するのが得意な人もいる。聞き方のスタイルに、一人ひとりの個性が垣間見えておもしろい。

今回の合宿で10名のインタビューを見させてもらって、ふと気づいたことがあった。

それは、「インタビューには深海があるんじゃないか」ということだ。

インタビュー中、「あれ、今、話し手と聞き手が深いところへ潜っている」な、と感じる瞬間があった。「深く潜る」は、もちろん比喩。実際には、会議室で向き合って話しているだけだ。でも、二人のあいだに交わされる言葉、まなざし、呼吸が、それまでの会話とはちがう場所から届いているように感じるときがあったのだ。

そのとき、話し手と聞き手の二人は、「自分が周りからどう見えているか」や「話が通じるか」、「話題をどう転換しようか」といった不安をわすれて、今この瞬間、自分と相手とのあいだに流れる時間の裡(うち)にいるように見えた。二人の姿は、まるで手をとりあって、深い海にもぐっていくみたいだ。

信頼を命綱に、問いかけを道しるべに、まだ見ぬ言葉をさがして、深く深くもぐっていく……。

僕はその様子に、うっとりと見惚れるような気持ちになりさえした。

そして、はたと思った。僕自身がインタビューで、「おもしれぇ〜」と感じている瞬間は、インタビューの深海にもぐっているときなんじゃないか、と。

作家の村上春樹さんは、小説を書くことを説明するとき、「地下二階に降りる」という喩えをつかっている。ふだん生きている意識の層から、下に降りることで出会える物語や、言葉があるのだろう。

けれども、深い場所に潜るのはかんたんじゃないし、危険もある。だから、聞き手が、話し手と一緒にもぐる。そうすることで、ひとりではたどりつけない、深い場所まで潜ることができるのだ。深く深い海の底。そこで二人は、それまで話し手自身も出会えていなかった景色や言葉と出会う。

黒々と輝く石。鮮やかな貝殻。何千年も前に海の底に沈んだ鍵。そんな言葉の一つひとつを、深い海の底からもち帰ってくるーー。それが、僕にとってのインタビューのおもしろさなんだろう。

インタビュー後、不安そうにしていたAさんは、インタビューが終わると「すごく楽しかった!」と、目を細めて語っていた。Aさんは、インタビューの深海で、見たことのない景色をみることができたのかもしれない。

インタビューを通して、人と出会う

取材が終わったあと、居酒屋で懇親会があった。取材のコーディネートをしてくれた株式会社HONEの桜井 貴⽃さんや、取材先である事業者のみなさん、講座の運営メンバーや受講生たちがテーブルを囲み、飲み、語らう。さっきまで緊張していた受講生のみんなも、ほどけた表情になっていた。テーブルの上では、静岡市の名物であるおでんがぐつぐつと煮えている。

となりに座ったHさんに、「なんで講座に参加したんですか?」と訊ねてみた。Hさんは、「自己紹介では、『仕事でインタビューをする機会があるから』と書いていたんですけど、それは表向きの理由で。ほんとうは、別の理由があるんです」と、教えてくれた。別の理由?

「実は、インタビューを通して、おもしろい人に出会いたいな、と思ったから参加したんですよね。ふだんの生活では、出会える人は限られてしまうから。インタビューライターになれば、いろんなおもしろい人に出会えると思ったんです」

すこし酔いがまわった頭が、ぱちんと冴えた。

人に出会うこと。

僕もそれが、インタビューを続けてこれた理由かもしれない。

僕は人付き合いが苦手で、誰かといるよりはひとりでいることを選ぶような人間だ。そんな僕が、素敵な人たちにかこまれ、こうして講座で講師をつとめさせてもらえてるのは、奇跡のように思える。

そんな僕にとって奇跡のような状況は、他でもない、インタビューがもたらしてくれた。

日常生活では、人と話すのが怖い。名刺交換も苦手だし、相手の名前を呼ぶことすら、怖くてできないことがある。でも、ふしぎと、インタビューという時間をともにすると、「この人の人生、おもしろいなぁ」と心から思える瞬間があるのだ。

僕は、日常会話という浅瀬よりも、インタビューの深海のほうが、人とうまくつながることができるんだと思う。おかげで、インタビュー後に仲良くなった人がたくさんいる。思い返せば、なんでも相談できる親友も、やりがいを感じている仕事も、過去に暮らし、家族のような関係が生まれたシェアハウスも、インタビューがなければめぐり合うことがなかった。

インタビューする人生。自分がふだんすごしている世界を飛びだし、出会うはずのなかった人に深い場所で出会い、そのたびに世界がすこし広がっていく。そういう人生を、僕は歩んできた。

“インタビューする人生”へ

一泊二日の合宿は、あっという間だった。「手応えがあった!」と嬉しそうに語る人もいれば、「ぜんぜんうまくいかなかった…」とがっくり落ち込んでいる人もいた。どの人も、講座や合宿を通して、“インタビューする人生”を歩みはじめたんだろう。

インタビューを通して、人と出会う人生。その道程には、憂うつも、悔しさもある。けれど、それを忘れてしまうくらいうれしい出会いや、おもしろい景色が待っている。きっと待っている。

合宿が終了したあと、会議室で、受講生のみんなとインタビューの振り返りをした。10分、30分、50分経っても、話が尽きない。けっきょく場所をカフェに変えて、2時間くらい話していた。

やがて新幹線の時間がきて、お別れのときがきた。たった二日間すごしただけなのに、なんだかさびしい。今回集まったみんなとも、インタビューがなければ出会えなかった。

帰りの新幹線から、一瞬海が見えた。どこまでも広がる海。そのひろさも深さも、とうてい僕にはとらえきれない。インタビューという海の果てもまた、僕にはまだまだ見えそうにない。

記事に載せきれなかった旅の思い出を、最後にお届けします。

SANPO YAMANAKA

山中散歩

Articles