LOCAL LETTER

自然が教えてくれた「自分を受け入れる大切さ」長野で始めた自然と共に生きるキャリア

NAGANO

長野

拝啓、自然を身近に感じながら、自分のやりたいことをカタチにしてみたいアナタへ

自然のある場所に行くことで癒されたり、リラックスした経験はありませんか?自然の持つパワーによって、人は知らず知らずのうちに心身ともにエネルギーをもらっているのではないでしょうか。

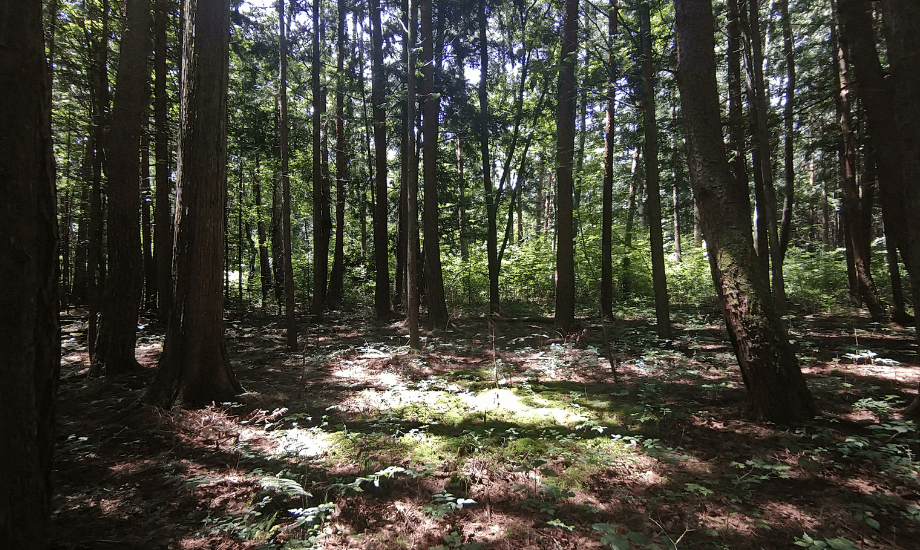

今回の舞台は、長野県南部に位置する伊那市。市の面積の82パーセントを森林が占めており、『森といきる 伊那市』をブランドスローガンに掲げています。

そんな大自然に囲まれた伊那市で、2025年4月から「森林のマッチングコーディネーター」として地域おこし協力隊に就任したのが柳井麻友美さんです。協力隊として市が所有する森林の整備や情報発信に取り組む傍ら、草木染めインストラクターやライターとしても活動されています。

これまで香川県での地方紙の記者、東京でのベンチャー企業勤務といった都市と地域の両方で仕事の経験を積まれてきた柳井さん。多彩なキャリアを経てたどり着いたのは、「自然と共にあるキャリア」でした。では、自然を仕事にするとはどういうことなのでしょうか。

伊那市に移住して自然と共に暮らしながら、自分らしいキャリアをスタートさせた柳井さんに、その歩みを伺いました。

人も自然もWIN-WINなかたち。「森林のマッチングコーディネーター」の仕事

伊那市の山々に広がる森は、一見すると緑豊かに見えます。しかし、その多くは40〜50年前に植えられた木が伐採されないまま放置され、土壌の力が弱まりつつあるといいます。

「本来は人が山に入って木を切り、再び苗木を植えるというサイクルを繰り返すことで山は保たれてきました。今は林業の担い手不足や、輸入木材が安く入ってくるようになった影響もあり、森に十分な手入れがされなくなってしまったんです。

森の機能が低下すると、土砂災害といった自然災害のリスクも高まってしまいます。けれど、市や民間の所有者だけでは整備に必要な資金を十分にまかなえない難しさがあります」

そんな課題に対して、柳井さんが担うのが森林のマッチングコーディネーターという役割です。森の現状を企業や団体に伝えて資金を集め、林業関係者による整備につなげています。

「人が入っていない、手入れがされていない市有森を整備するために、企業から支援をいただく。そのマッチングの部分が私のミッションです。具体的には、市が所有する森をカタログ化したり、パンフレットにまとめたりして情報発信や営業をしていきます」

柳井さんは、森をただ守るのではなく、人と自然が共に豊かになる関係を描こうとしています。

「支援いただく企業にとってはCSR(企業の社会的責任)や環境貢献につながり、地域にとっては暮らしの安全につながる。お互いにWIN-WINの形を目指して進めています」

自然と疎遠だった会社員時代、草木染めを通して繋がった自分の内側

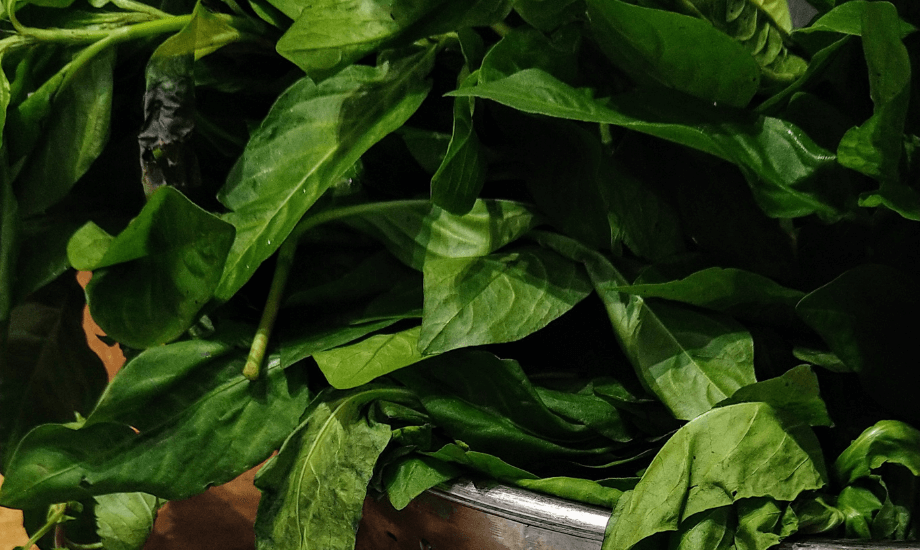

柳井さんが森林のマッチングコーディネーターと並行して大切にしているのが、草木染めインストラクターとしての活動です。草木染めとは、野菜の皮や木枝、実など身の回りにある植物を煮出して、取り出した天然の色が出た液で布や糸を染める染色方法のことを言います。

「草木染めのワークショップを開催したり、自分で染めた作品を販売したりしています。草木染めそのもの以上に大切にしているのは『参加者に自然と触れ合う時間を、もっと持ってほしい』という思いです」

柳井さんが自然と触れ合う時間の大切さを強く実感したのは、会社員時代のことでした。東京のベンチャー企業で激務に追われ、体調も心も不安定だったある日、大学時代の後輩が草木染めの仕事を始めたと知ります。

「なんか面白そう!と心に惹かれて、草木染めのワークショップに参加したんです。草木染めでは、植物の枝や葉っぱに実際に触れたり、煮出す間の香りや色の変化を楽しんだりと五感をフルに使うことが当時の私にとってはすごく新鮮でした。

染め上がった色の美しさ以上に、染めるプロセスに魅力を感じました」

草木染めを通して気付いたのは、心の変化でした。

「自分の気分によって、染めたい色って変わってくるんですよ。

たとえば、『染めてみたけど、ちょっと明るすぎる。だからもっと暗く染めたい』と思ったときは自分に元気がないサインだったりする。その一方で、元気なときは、黄色やピンクのような明るい色で染めたいと思うこともあります。

自分の心境が無意識に色に出ることを知ってからは、染める過程が自分の心を知るための鏡のような存在になりました。心をフラットにみることができる貴重な時間です」

「社会のため」だけでは揺らぐ。内側の想いを軸にした働き方へ

心の状態を知る大切さを実感したのは、柳井さんの新卒で新聞記者として地元で起きた事件や事故を取材していた当時の経験からでした。

「当時の私は、『社会のため』や『会社のため』といった使命感で仕事をしていました。事件や事故を取材して記事を書くと、もちろん感謝されることもありますが、時には『なぜこんなことを書くんだ』と強い反発の声が返ってくることもありました。『良かれと思って書いたのに、どうして?』という葛藤が大きかったんです」

記者として、社会に貢献しているはずなのに、強い反対意見を耳にするほど、自分の仕事の意義に違和感を覚えていったと言います。

「『頑張っているのに』という思いはあっても、うまく周りに反発もできず、モヤモヤが積み重なっていきました。振り返ると、私の仕事のモチベーションが社会や会社のためという“外側”にあったからなのかなと思っていて。自分の内側にある想いに紐づいていなかった。だから辛いことがあっても、乗り越える力にはつながらなかったのだと思います」

外側に依存したモチベーションは、否定されたときに踏ん張る力が弱い。だからこそ、内側にある「本当にやりたいこと」や「気になること」を働き方の中心に据えることで、しなやかに強くいられることに気付いたと柳井さんは語ります。

「あの頃の仕事のモチベーションは、私にとって『自己満足な自己犠牲』だったのかもしれません。誰かに強制されたわけでもないのに、いろいろなものを自分で勝手に背負い込んでしまって、その結果心が苦しくなっていたんです。だからこそ、自分の内側にある想いを形にして仕事をすれば、自分を大事にできるし、その結果として会社や社会を良くすることにもつながると思うようになりました」

森の恵みと共に、心と繋がり、自分らしいキャリアをつくる

インタビューの締めくくりに語られたのは、「自然と共にある未来」への想いです。地域おこし協力隊としての活動の傍ら、ゆくゆくは伊那市に草木染めの拠点を作ることも目標になりました。

「草木で物を染めることを通して、植物に触れる時間を持ってほしい。この想いを体現できるようなプログラムにしたいですね。今後は、伊那市の森で育ったハーブなどを使って、心理セラピーにも挑戦したいと思っています」

柳井さんは認定心理師を目指して、2024年から通信制大学で心理学を専攻されています。植物に触れる時間を通して得られたのは、心のバロメーターを知ることだけではなく、ありのままの自分を受け入れるようになったことです。それは自己受容に近いものだと柳井さんは言います。

「自分の嫌なところも、もちろん良いところも含めて、『これが自分だよね』と今の状態をまず認めることが大事だと感じます。ポジティブな面もネガティブな面も自分の一部として受け止められる場をつくりたい。そんな想いもあって、草木染めとカウンセリングを組み合わせたプログラムを地域の中でどう展開できるか模索しています」

地域おこし協力隊としては、山に入って森林整備をしたり、実際に自然に関わっているプレイヤーの声を聞くことも多いと言います。

「森林のマッチングコーディネーターの活動では、記者やライターの経験を活かしていきたいです。伊那市の自然に携わる方のお話を聞いて、伊那市の魅力を発信していけたら嬉しいですね。

協力隊の活動はライスワーク(生活のための仕事)としての側面もありますが、同時にライフワークでもあります。草木染めの活動と重ね合わせながら続けていくことで、3年後の自分にとっても良い形になるのではないかと思っています」

自分の内側に耳を傾けることで、心の根っこの部分と繋がり、自然と共に生きる自分らしいキャリアの舵を取った柳井さん。

自然や人と深く関わり、心の声をカタチにして、人生をカラフルに染めていきます。

Editor's Note

編集後記

日々の暮らしの中で、ふと自然に触れたいと思うことがあります。そんな自然を守ってくださる方々の存在を知り、自然を満喫しながら心身をリフレッシュできることの有り難さを実感しました。さらに柳井さんのお話を伺い、外にアンテナを張るだけでなく、自分の内側の想いを聞くことの大切さを学びました。これからは、その両方のバランスを大切にしていきたいです。

MAHO FUJIMOTO

藤本真穂

Articles