LOCAL LETTER

まちの声に背中を押され、2つの店の3代目に。このまち「ならでは」の暮らしをつなぐ

TOYAMA

富山

拝啓、まちの伝統を残しつつ、未来に向けた一歩を踏み出したいアナタへ

富山県の西北、能登半島の東側の付け根にある氷見市。

海から望む立山連峰や氷見の寒ぶりを始め、住民の誇りが数多くあるまちです。

このまちの中心街にある創業74年の日名田屋餅店もまた、住民たちの誇りのひとつ。

2023年9月に日名田屋餅店を継ぎ、3代目となったのは、同じく氷見市内の老舗の和菓子屋である松木菓子舗を営む3代目の松木功太さん。

第三者事業継承という形で日名田屋餅店を継いだ松木さんは、「周りの人が応援してくれて、一緒に頑張ろうと言ってくれる環境があったからこそ手を挙げることができました」と振り返ります。

氷見というまちの人々と一緒に、伝統を残しながら新たな取り組みにも挑戦する松木さんの歩み方は、まちの伝統と暮らしを守りたいアナタの一歩目を、軽やかなものにしてくれるでしょう。

日名田屋餅店を残すため、後継者として手を挙げるまで

日名田屋餅店は、JR氷見線の氷見駅から歩いて3分ほど。駅からも歩いて行きやすく、車がない方も訪れやすい場所にあります。松木さんいわく、「氷見の一等地」。現在は松木菓子舗と業務提携を結び、松木さんが両方のお店に携わっています。

農業も盛んな氷見では、今でも餅を食べる文化が生活の中に根付いているそうです。

「日常で餅を食べる機会は多いですね。農業が盛んなことに加え、仏教信仰が篤いことが理由だと思います。氷見のまちにはお寺が多く、お寺の行事で餅を使うことも多いんです。家庭でも、お坊さんに餅を渡したり、冠婚葬祭で餅を飾ったりする文化が残っています」(松木さん)

氷見のまちでは、昔からお祝いの席での一升餅や冠婚葬祭の上用饅頭など、多くの節目で日名田屋餅店での餅やお菓子が用いられてきました。

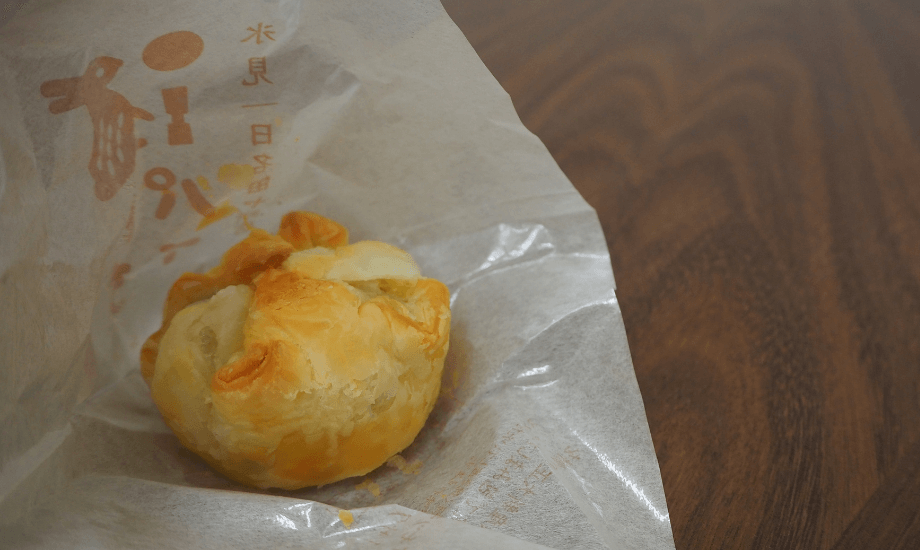

2代目の日名田 與一郎(ひなた よいちろう)さんが考案した「もちパイ」は地元の人々に愛されている名物。一度に30個以上の注文が入ることもある人気のお菓子です。

氷見では無くてはならない存在である日名田屋餅店ですが、2代目の日名田さんが高齢になられたことを背景に、2021年には後継者を探すことになりました。

「日名田屋餅店さんが後継者を探しているのは早い段階で知っていました。けれど日名田さんとは同業で以前からの関係が近いこともあって、継ぐのは自分じゃないやろうと思っていました。ところが、日名田さんの『営利優先ではない』という想いを継いでくれる人がなかなか現れなかったんです。

私は、父親の代から日名田さんに親身にしていただいていたので、後継者が現れないということに、どうしようもない気持ちになっていましたね」(松木さん)

そうして、2022年に松木さんが手を挙げることを決意。日名田さんが後継者を公募してから、約1年後のことです。

一歩を踏み出すのは勇気がいること。松木さんが継ぐことを決意できたのは、周りからの応援の声や、お店が無くなることへの寂しさの声があったことが影響したといいます。

「地域にいる人や周りの人が、『その意見いいよね』とか『応援するよ』と声をかけてくれました。一緒に汗をかいてくれる仲間がいることは心強かったですし、一歩を踏み出す時の足が軽くなりましたね。手を挙げた時は不安や葛藤よりもできることが増える気持ちの方が強かったです」(松木さん)

力強く語る松木さんですが、始めから家業である和菓子屋を継ぐつもりだったわけでは無く、地域との関わりが元から深かったわけでもなかったそうです。

和菓子の道を選び、松木菓子舗の3代目に

氷見生まれ、氷見育ちの松木さん。大学で県外に進学しました。大学では文系を選択し、周りは教職員や金融機関での就職を目指す人が多かったといいます。

「大学3年の時に就職活動をしたものの、企業で働くことに面白みを感じませんでした。ゼロから物を作る方が好きやなって気づいた時に、ちょうどいいものがそこにあったんです」(松木さん)

はにかみながら話す松木さんは、和菓子の道を「そこにあったちょうどいいもの」といいますが、すぐに実家に戻ったわけではありません。大学卒業後に石川県の和菓子店で3年間の修行を経て、実家である松木菓子舗で働き始めました。

「2代目である父親と働いていたんですが、実の親子だからこそぶつかり合うことも多かったです。自分のお菓子を作りたいという気持ちが強すぎたり、新商品を提案しても『売れないだろうそんなもん』と言われたり。その時に、自分の作りたいものを作っていたら駄目なんだと気づきました」(松木さん)

試行錯誤の日々を経て、自分の作りたいものを作るのではなく、目の前のお客さんのためにお菓子を作るという気づきを得た松木さん。

「嫌々ながら父親のノートを盗み見て学んで、祖父の代や父親の代はどうだったのかと聞いていくうちに、人に興味が湧くようになりました。同時に『父さん意外とやるやんか』と思うようになっていました」(松木さん)

そんな中、松木さんに突然の別れが訪れます。

「父親が急に亡くなりました。もうちょっとできたことがあったのに、と今でも思います。それがきっかけで、日名田さんに対しても同じような気持ちになったのだと思います。自分自身が氷見のまちと周りの人にたくさん助けてもらったからこそ、今度は自分が助けたい気持ちになりました」(松木さん)

かくして、松木菓子舗の3代目となった松木さん。さらに地域の人との関わりを深くしていけたのはある方との出会いがきっかけでした。

地域おこし協力隊から学んだ、まちと関わり合う大切さ

石川県の金沢市や、氷見市に隣接する高岡市は城下町であり、街道で結ばれ、人の交流が古くから盛んでした。それに対し、氷見市は「外部の人の往来が少なく、つながりが市内で完結しがちだった」と松木さんは語ります。

市外の人との交流が少なかった風土を変えていったのは、地域おこし協力隊の存在が大きかったそうです。

「氷見にやってきた1期生の方が、商店街でマルシェの開催を企画されました。しかし、すぐにはうまくいかなかったんです。その中で協力隊の方は商店街を一軒一軒回って、お店の方と話をされていました。話をしたことで、納得してくれる方が増えてきて。自分もその方と一緒に動いていくうちに、少しずつ味方が増えていくのを肌で感じました」(松木さん)

協力隊の方の姿を見て、自身の考え方にも影響を受けたそう。

「氷見に戻って働いていると、市外の人との交流が少なく、自分の視野が狭くなっていく感覚がありました。そんな時に、協力隊の方と話したり、様々な特技を持った方との交流が増えたりしたことで自分の視野が広がりました。今でも、市外からきた方からは氷見はどんな風に見えているのかを教えてほしいです。新しい考えをどんどん吸収したいですし、知っていくのが楽しみでもあります」(松木さん)

氷見の住民たちと移住者が手を取り合って「一緒にやろう」と地域を盛り上げていく。氷見ではこれまでに9期の協力隊が地域で様々な活動をしています。

Uターン開業する人も増えている現在の氷見の姿は、以前からの住民にとっても、移住者にとっても寛容なまちに見えます。

「市外との交流が盛んではなかったため、元々は、外から来た人に対して寛容なまちではなかったと思います。新しい取り組みに対して、一回で理解を得られなくても、少しずつ納得してもらうことが増えてきたと感じます。その積み重ねによって、今では、住民と移住者との輪が広まり、寛容さがだんだんとこのまちの文化になりつつあるのかもしれません」(松木さん)

氷見だからこそできる暮らし、生まれるつながり

変化しつつある氷見。まちの魅力を改めて松木さんに伺いました。

「氷見は、都市部からのアクセスが悪いじゃないですか。東京には新幹線で2時間くらいで行けますが、私はあまり興味が湧きません。今はインターネットで気軽に見たり買ったりできます。氷見には、ここでしかできない暮らしがあると思っています」(松木さん)

氷見でしかできない暮らしとは、どのようなものでしょうか。

「そこらじゅうに知り合いがいますね。スーパーに行けば、知り合いに会えて色々な情報を知ることができます。井戸端会議がきっかけで仕事のアイデアが出ることもあります。そういう関わりができるのは、都会から外れたまちの魅力だと思っています」(松木さん)

アクセスが悪くても、人との関わりを深められる暮らし方こそが「氷見でしかできない暮らし」だと松木さんは語ります。実際に氷見のまちなかを散策すると「うちのあんぱんの餡子は松木さんだよ」とか「お祝いの一升餅は日名田屋さんだったなあ」という声を沢山聞きました。

暮らしてゆく中のつながりがあるからこそ、日名田屋餅店を無くしたくないというまちの声が松木さんの背中を押しました。

さらに松木さんは、地域の事業者と関わることで新しい事業にも取り組んでいます。

2024年12月25日に発売された「氷見げんまい餅」は、日名田屋餅店と氷見市内にある有限会社ウルキ開発が連携して誕生した新商品です。

この事業は、氷見市で増加する耕作放棄地や農業の担い手不足などの地域課題を解決したいという想いから始まりました。

ウルキ開発は、20年以上耕作されていなかった耕作地を借用するため農業法人の資格を取得。その土地で、富山県で品種登録されたもち米、「新大正もち」を、農薬や化学肥料を使わずに栽培しました。そのもち米を日名田屋餅店が加工して「氷見げんまい餅」を作りました。

事業者の枠を超えた取り組みが、人と店とまちの関わりから始まっています。

松木さんのように、地域にある老舗の店舗を残したいと思ったり、地域と関わり合いながら事業に取り組みたいと考えている人はどんなことから始めたらいいのでしょうか。

「まずは仲間を作ってみたらいいと思います。『気持ちのクラウドファンディング』をするようなイメージですね。話をすることで『その考えいいね』と言ってくれる人や応援してくれる人がきっといるはずですから」(松木さん)

「お店が無くなることのインパクトって大きいんです。当たり前にあったものが無くなるのって、親をなくすくらいのことだと思います。事業を起こすことよりも、お店をつなげていくチャンスの方が少ない。だからこそ、地域の人に近い存在であり続けたいし、そこにお店があるだけでいいと思うんです。だってお店があって、人がいたら嬉しいでしょ?」(松木さん)

「近くにいる、それだけでいい」

松木さんはその想いを繋いでいくため、今日も氷見のまちで、お店の明かりを灯し続けています。

LOCAL LETTERではまちとお店が関わっていく新しい取り組みや、地域課題の解決に挑む事業者の記事を配信中。メールマガジンを登録していただくと、新着記事をいち早く読むことができます。

Information

2025年「WHERE ACADEMY」体験会を開催!

「自信のあるスキルがなく、一歩踏み出しにくい…」

「ローカルで活躍するためには、まず経験を積まなくては…」

そんな思いを抱え、踏みとどまってしまう方に向けて、

地域活性に特化したキャリア開発アカデミーをご用意しました!

「インタビューライター養成講座」「地域バイヤープログラム」「観光経営人材養成講座」など、各種講座でアナタらしい働き方への一歩を踏み出しませんか?

<こんな人にオススメ!>

・都心部の大手・ベンチャー企業で働いているけど、地域活性に関わりたい、仕事にしたい

・関わっている地域プロジェクトを事業化して、積極的に広げていきたい

・地域おこし協力隊として、活動を推進するスキルや経験を身に着けたい

まずは体験会へ!

参加申し込みはこちら

Editor's Note

編集後記

人も、まちも、あたたかい。取材を通じて、氷見のまちと松木さんを始めとする人々が手を握り合って一緒に歩いているように感じました。伝統をつなぎ、明るい未来を目指していく氷見に目が離せません。

Maria Wakamatsu

若松 鞠亜

Articles