LOCAL LETTER

「暇(いとま)」が人生を耕す。元地域おこし協力隊の「当たり前」を問う暮らし

IWATE

岩手

拝啓、世の中の「当たり前」に違和感を覚えているアナタへ

スイッチひとつで涼しい部屋。スマホを開けば、大量の娯楽が時間を埋めてくれる。

そんな便利な日常を「当たり前」だと信じている人は多いのではないでしょうか。

けれど、ふと考えたことはありませんか?

食卓に並ぶ野菜は、どこで、誰の手によって育てられたのか。

その「過程」を想像したとき、当たり前の輪郭が少し揺らぐかもしれません。

今回お話を伺ったのは、こうした違和感を原動力に大手人材企業のキャリアを手放し、「生き方」を見つめ直すことを選んだ三科宏輔さん。

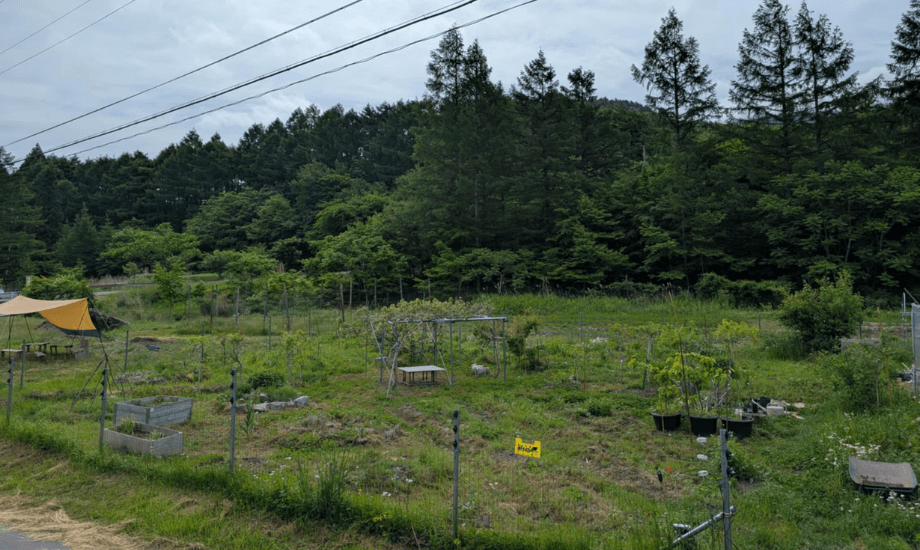

岩手県釜石市橋野町は、三陸海岸の豊かな山々に抱かれた人口わずか5世帯ほどの集落です。移住当時26歳だった三科さんは、3年間地域おこし協力隊として活動。その後もこの地で、農を中心とした暮らしを続けています。

今、三科さんが大切にしているのは有意義な「暇(いとま)」の時間。当たり前を疑い、問い直し、自分の意思で選んだ暮らしを紡ぐ。そんな新しい生き方の軸について伺いました。

「幸せってなんだろう」確かめるために選んだ人材業界の道

三科さんはかつて大手人材会社で働いていました。学生時代には国際NGOの活動に没頭し、インドやカンボジアで家を建てるボランティアを経験。その中で、人が豊かに暮らすには家だけでなく働く場所やお金も重要だと気づき、「働くこと」に興味を持ったのがきっかけでした。

「暮らしに『家』はもちろん大事ですが、それだけで幸せになれるわけじゃない。そう気づいたときに、そもそも幸せってなんなんだろう、生きている意味ってなんなんだろうと疑問が膨らんだんです。そこで、人や働くことに関わることができる人材会社に就職することにしました」

入社後は宮城県仙台市で人材派遣の営業を経験し、北海道・道東エリアではコロナ禍で疲弊した事業家の支援といった幅広い仕事に携わりました。それまで農業とは無縁だった三科さん。三科さんに転機が訪れたきっかけは、兵庫県淡路島でのある方々との出会いでした。

当たり前を問い直す。自然農法との出会い

勤務先の本社が淡路島に移転したタイミングで、自身も島内へと引っ越したという三科さん。そこでは新入社員の研修を担当していました。

そこで出会ったのが「タネノチカラ」という社内で発足した研修チームの方々でした。

「タネノチカラ」は自然や農の営みを通して、組織や個人が持つ「当たり前」を問い直し、社会にしなやかに適応していく力を育むことを目的としています。

「たとえば野菜を育てるために必要なものと言えば、水や太陽、肥料や農薬を思い浮かべます。ただ『タネノチカラ』では、ありのままの自然の中だけで野菜が育っているんです。

水も肥料も与えず、土を耕すこともしない。それでも野菜は育ちます。そうすると、野菜を育てるために必要だと思っていた『当たり前』が変わってくるんです」

農業をきっかけに、暮らしや環境問題について「当たり前」を問い直す経験を重ねていきました。そうした学びや対話を通じて、三科さん自身の心境にも徐々に変化が生まれてきたといいます。

「研修で新入社員に向かってカッコよく語っている割に、自分は何も変わっていないことに気づいたんです。

当たり前にとらわれない生き方・働き方とか、色々な社会課題とか、視野は広がったのに、主体的には動けていなくて。やってることと思っていることが違う状態に思い悩むようになりました」(三科さん)

タネノチカラの方々に出会うまでは、熱意を注げば結果が返ってくる環境にやりがいを感じていた三科さん。これまでの生き方に、違和感を覚えるようになったといいます。

「『生活』と『暮らし』の違いってなんだろうと思って。リモコンひとつで快適な環境が手に入り、何もせずとも便利な生活ができる。

けれど、たとえば食べ物がどう作られているのか、生きるために必要なことを知らない自分に違和感を覚えました。与えられる『生活』ではなく、自分から求めて取りに行く『暮らし』に憧れていたんです」

そんな折、「タネノチカラ」のチームメンバーと共に訪れた岩手県・釜石市での出会いが、地域おこし協力隊としての道を選ぶ大きな一因となりました。

釜石の人に感じた「この場所で生きる」意思

「釜石の人は面白い人が多かった」と三科さんは振り返ります。旅館を経営している人、子どもの居場所作りをしている人、商品開発でまちを盛り上げている人。さまざまなバックグラウンドを持った人との出会いがありました。

「当時の自分には『生きる意思』のようなものが全然なかった。でも釜石の人たちにはそれを感じました。『この場所で生きたい』という強い意思を持つ人が多く、自分もこの環境に身を置けば何か見つかるのではと思ったんです」

この訪問を契機に三科さんは釜石市への移住を決意。けれど、それは働いていた大手企業を離れるという大きな決断でもありました。

「周囲からは『これまで積み上げてきたキャリアを手放すのはもったいない』と言われました。でも、最終的には一度きりの人生だからと心を決めました」

勤務先の関連会社が地域おこし協力隊の募集に関わっていたこともあり、移住のタイミングで協力隊としての活動も始まりました。

地域おこし協力隊として「暇(いとま)」を大切に暮らす

地域おこし協力隊員として三科さんに与えられたミッションは大きく3つ。「農業推進」「地域資源の活用」「地域のPR」でした。

このミッションを遂行する中で、三科さんが大切にしているのは「暇(いとま)」という概念です。

「『タネノチカラ』の金子大輔さんから暇(イトマ)という考え方を教えてもらいました。

他にもいろいろな解釈があるかもしれませんが、仲間や自分の想い、物事の意義のようなものにきちんと向き合おうとするなかで、自分の大切にしているものが見えてくる。その有意義な時間を僕は『暇(いとま)』だと思って活動しています」

そんな三科さんが、赴任2年目から自ら畑を借りて栽培を始めたのがトマトでした。自分の大切にしているものを見つめた結果、トマトには特別な思い入れがあることに気づいたのだといいます。

「自分のことを見つめ直していた時期に、祖父母が亡くなって。それで、幼少期の思い出を振り返ったときに、祖父母の畑できゅうりやトマトをよく食べていたことを思い出しました。当時小学生だった僕はゲームばかりしてよく怒られていたんですが、トマトは食べれば食べるほど祖母が喜んでくれたので、嬉しかった記憶がありました」

さらに高校時代、野球に打ち込んでいた三科さんの健康管理のため、冷蔵庫にはトマトベースの野菜ジュースがよく入っていました。その習慣は今でも残り、ホテルの朝食でトマトジュースを見つけると自然と手に取ってしまうそう。

「こういった話を友人にしたら、『それって珍しいよ!もっと深掘りしたら面白いかも』と言われて。自分の中では当たり前だと思っていたことが、実は自分の個性だったんだと気づきました」

さらに三科さんは「暇(いとま)」という考え方を、商品づくりにも込めました。トマトジュースに「いとまとドリンク」と名付けたことも、その象徴です。

「トマトだけではなく、その時間や関わりまで味わってほしいと思ったんです。僕にとって『暇(いとま)』は、人や自然とゆっくり向き合うためのゆとり。だから、その思いを名前に込めたくて」

農業はあくまでも「当たり前を問い直す手段」と三科さんは言います。協力隊のミッションだからではなく、自分の意思で、今も精力的に活動を続けています。

当たり前を問い直す種をまき続ける

最後に、三科さんの今後の展望を伺いました。

「大きく2つ、やりたいと思っていることがあります。1つは、『当たり前を問い直す』機会を釜石で実践し続けることです。釜石にはワーケーションや研修で訪れる人が多くいるので、畑仕事や対話を通して立ち止まる時間を提供していきたいです」

淡路島のプロジェクトから感じた「問い直し」の価値を、今度は三科さん自身が釜石市で広げていきます。

「もう1つは、『当たり前』を形成する時期にも携わっていきたいです。当たり前を問い直すには、そのための前提が必要です。たとえば、土に触れた経験がない子どもたちに『60年後に土がなくなるかもしれない』と伝えても、同じ危機感を持つことは難しいと思うんです」

そうした課題意識から、三科さんは小学校や幼稚園で菜園を作るプロジェクトを実施しています。子供たちと一緒にトマトやジャガイモを作り、野菜や土に触れる体験を届けています。

「今後はこの『学べる畑』をもっと広げていきたい。たとえば小学3年生の理科には『姿を変える大豆』というカリキュラムがあります。これを教科書で学ぶだけではなく、実際に大豆を育て、料理や味噌作りまでできたら面白いのではと思っていて。

日本食にとって大豆がどれくらい大切か、食について潜在的に感じられる機会をもっと増やしたいですね」

着実に取り組みの幅を広げる三科さん。しかし自身の暮らしを振り返り、最後にこんな本音を教えてくれました。

「最近は没頭することが多くて、暇(いとま)の時間をなかなか作れないこともあります。都会にいた頃は『田舎に行けば自然と時間ができる』と思っていたけど、実際に来てみると、田舎の暮らしは結構忙しい。だからこそ、どこにいても、意識して立ち止まることが大事なんだと思います」

都会だから、田舎だから。そうした条件に捉われず、自分を見つめ直す余白を意図的に持つこと。三科さんの暮らしには、そんな豊かさのヒントが静かに映し出されているようでした。

アナタも、ほんの少し立ち止まってみませんか。振り返った先には、実は当たり前ではない「自分だけの物語」が見えてくるかもしれません。

Editor's Note

編集後記

受動的に流されるのではなく、主体的に選び取る。「暇(いとま)」の考え方には、自分の人生を生きるためのヒントが隠されているように感じました。これまでの経験や周囲とのつながり、さらには日々の些細な出来事にまで、自分の意思で意味を見出す。その積み重ねの先にこそ、実感の伴う人生があるのだと学ばせていただきました。

HONOKA MORI

盛 ほの香

Articles