LOCAL LETTER

鋳物で静岡に花を添える。「挑戦する鋳物屋」5代目が、まちと仕事を愛する理由

SHIZUOKA

静岡

拝啓、自分のまちを愛し、自分の仕事でまちに貢献したいアナタへ

アナタは、自分の生まれた、育ったまちが好きですか?

「〇〇は田舎だから」「〇〇は何もないところだから…」

自分のふるさとを紹介する時、そんな言葉が口をついて出てしまう人も多いのではないでしょうか。本当は、自分のふるさとを愛したいのに。

「自分のまちの凄さを、もっと知ってほしい」と奮闘する人の熱量の源には何があるのでしょうか。

今回足を運んだのは、静岡県静岡市。

徳川家康ゆかりの駿府城を中心とする城下町として栄えたこのまちには、多くの地場産業が根付き、発展してきました。

その一つに、「鋳物(いもの)」があります。

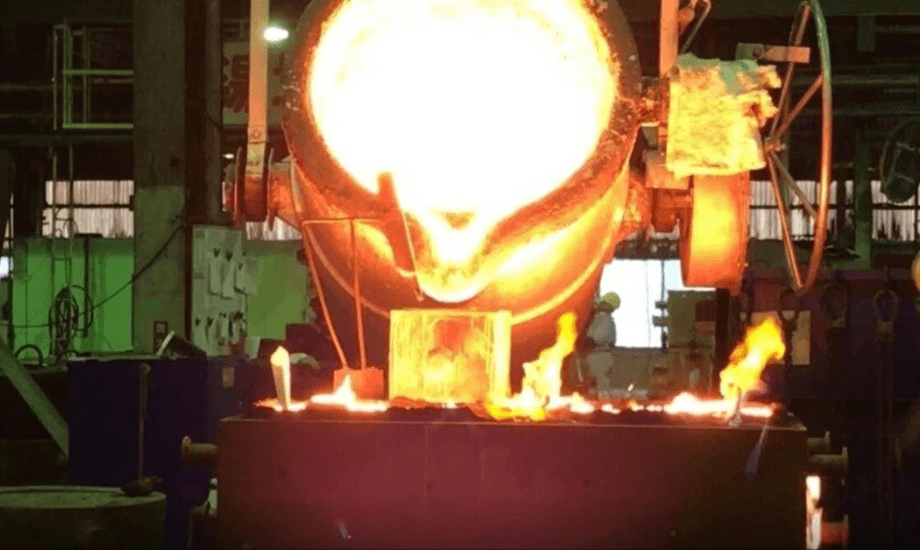

鋳物とは、高温で溶かした金属を、型の空洞に流し込み冷やして固めた製品のこと。現在も工業製品の部品や、ITデバイス製造装置の部品に使われており、私たちの暮らしになくてはならない存在です。

この静岡の地で明治時代に創業した「栗田産業株式会社」は、130年もの間「鋳造業」を守り、育んできました。

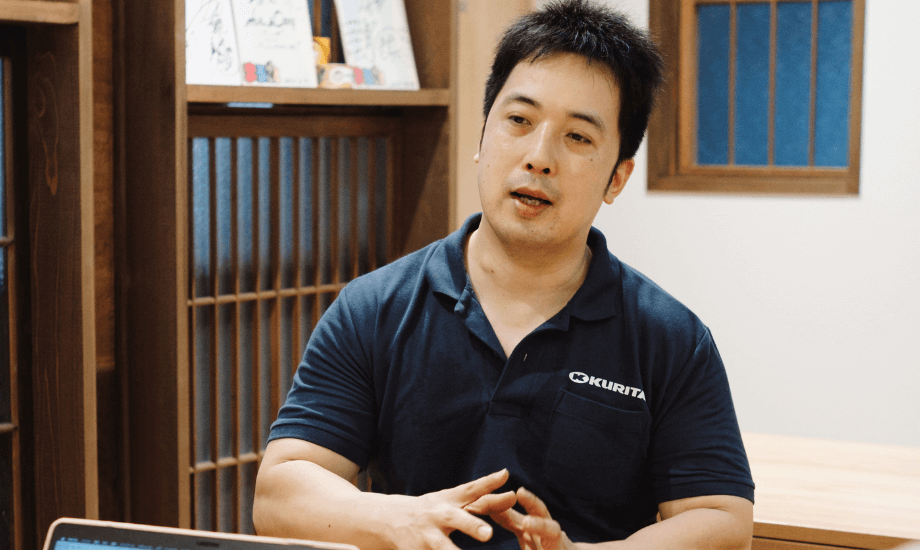

「静岡の魅力を、鋳物を通して伝えたい」と語る5代目・栗田圭さんの静岡愛の源を紐解きながら、自分のまちを愛し、自分の仕事で地域に貢献する生き方を探っていきます。

音楽から鋳物の世界へ。いつも「やるならとことん」の精神で

実は栗田さん、家業である鋳物のことは会社に入社するまでほとんど知らなかったそう。

幼少期からものづくりには興味があったものの、「流されるまま家業を継ぐのは嫌だ」という気持ちがありました。

そんななか偶然トランペットに出会い、「根っからのオタク気質」である栗田さんはトランペットの魅力にのめり込んでいきます。トランペットを専攻したいと両親を説得し、音楽大学に進学しました。

「追求していると楽しくなってきちゃって、とことんやりたくなってしまうんですよ。トランペットに出会ったのはたまたまだったけど、自分の得意とすることで『やれるところまでやってみたい』と思ったんですよね」

大学での4年間は、ひたすら猛練習を繰り返しました。肉体的にも精神的にも限界までやりきったと感じ、卒業後は音楽への未練なく家業を継ぐことを決めたといいます。

音楽の世界から、鋳物の世界へ。まったく異なる世界に知識もなく飛び込んで苦労はしなかったのかと伺うと、「鋳物のことも、経営のことも本当に1から学んだので、自分の身に落とし込んでいくまでには10年くらいかかりました」と栗田さんは笑います。

「でも、繰り返しコツコツやるのが音大生時代に身についていたからか、あまり苦には感じなくて。できなかったことが一つずつできるようになるのが、楽しかったですね」

入社してからは、鋳物業界や会社のことを習得しながらも、古い体制は変えていこうと奮闘する日々。

新規事業を起こしたり、評価制度を変えたり、ITや制御技術を製造に取り入れたりしようと、新たにたくさんのプロジェクトを立ち上げていきました。

「音楽の世界では自分ひとりで結果を示さなくてはいけないし、能力の壁や限界もある。でも、会社のことは自分の力だけでできるわけではありません。相談もできるし、サポートしてもらえるから、みんなの力を借りながらやりたいことを叶えていけるのが楽しかったんです」

一方で、やるならとことんやりたい栗田さんと、改革に疲れてしまった一部社員の間で不協和音も生まれるようになりました。結果、離職してしまう人が増えたため、一時期マネジメントを離れることになったそうです。

当時を振り返って、「若かったので悔しさもありましたけど、自分の実力不足だってことは痛感していた」と栗田さんは淡々と語ります。

マネジメントを離れていた期間には、それ以前はできなかった他の企業の視察や、外部の研修への参加を積極的に行い、力をつけてから再スタートを切ることになりました。

今でこそ「挑戦する鋳物屋」として鋳物業界に新しい風を吹かせている栗田産業ですが、この逆境をどう乗り越えたのでしょうか。

「三方よし」を「日常」×「地域」に落とし込んだ新ブランド

マネジメントを離れている期間、経営について学ぶ中で、「三方よし」の考え方に立ち返ってみることにした栗田さん。

「三方よし」とは、近江商人の商売哲学で、「売り手・買い手・世間」の三者が満足する状態を目指す考え方です。現代の会社経営に置き換えると、企業の利益をあげ、市場の需要に応えることに加え、会社の活動で社会貢献をしていくということを指します。

それまでも「三方よし」の意識は持っていたけれど、会社の利益だけでなく、「社員のやりがい」に目を向けられていたのだろうか。栗田さんは、改めて自分に問いを投げかけました。

「新規事業とは言っても、工業製品の枠組みの中で考えていたんですよ。例えば『今までロボットの部品が中心だったけど、他の工業製品の販路も拡大しよう』というように」

工業製品は社会に与える影響も大きく、会社としても大切に取り組んでいきたい分野。しかし、それは日常の感覚からは離れてしまい、社員にとっては手応えを感じにくいものでもありました。

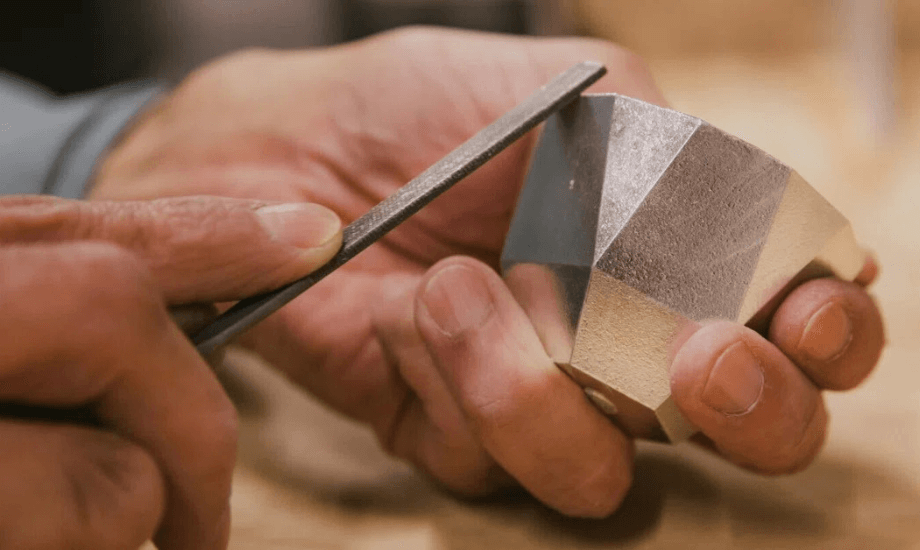

栗田さんは「身近な人に何を作っているのか知られていない」状態は社員がやりがいを持ちにくいと感じ、「日用品」のブランドを作ろうと思いついたのでした。

「身近な日用品を作れたら、友達にプレゼントできたり、お店行った時に『これ私が作ってるんだ』って自慢できるじゃないですか。

日々の仕事のなかで、子供の頃感じていたようなものづくりの楽しさが味わえることが、社員のやりがいにつながるのではないかと考えたんです。」

そして生まれたのが、栗田産業の新ブランド「しずおか鋳物『重太郎』」です。「あなたの日常におともする一生物の、日用品」をコンセプトに、タンブラーやぐい呑み、箸置きなどを製造・販売しています。

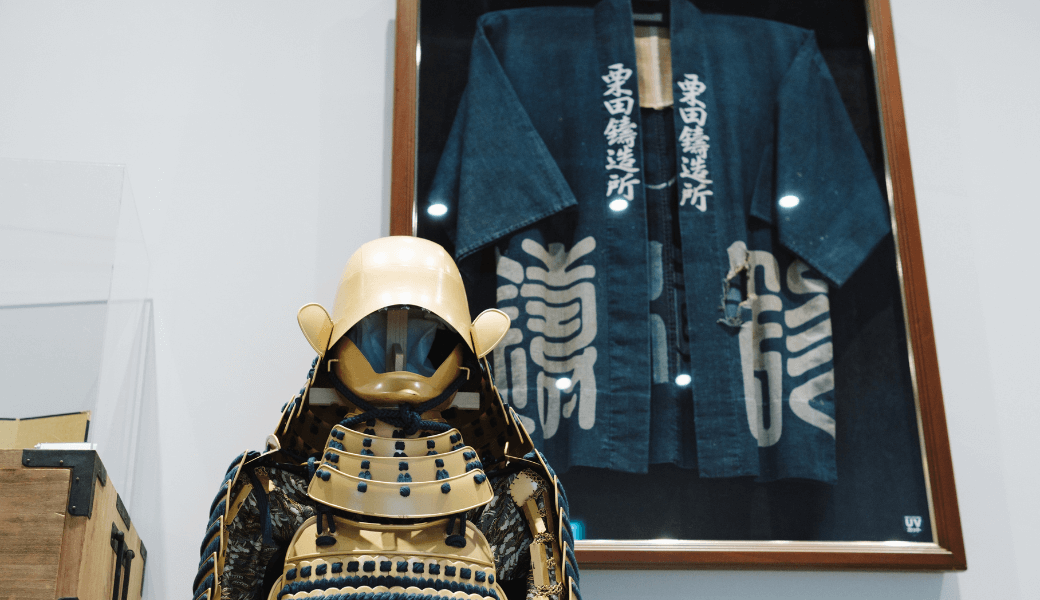

「重太郎」ブランドの商品は、「ミニ四駆」や「ゴジラ」、徳川家康公の鎧である「金陀美具足(きんだみぐそく)」を模したものなどもあり、すべてが静岡にゆかりのあるものたち。栗田さんは「三方よし」のひとつである「世間」を、従来考えていた「社会」だけではなく「地域」まで落とし込んでいきました。新ブランドを通して、生まれ育った静岡に貢献したいと考えたのです。

「正直、『公私混同』なんです。プラモデルもゴジラも徳川家康も、自分の好きなものなので。静岡以外でやったらただの趣味だと思われてしまうけど、静岡の鋳物屋がやったら地場産品になるんです。同業者には『ずるい』って言われたけど、それも静岡の魅力あってこそです」

そう話す栗田さんの声は子供のように弾んでいました。栗田さんの静岡への愛がこぼれ落ちた瞬間でした。

創業者の理念と自分の熱意。その重なる部分を探す

新ブランド名に含まれる「重太郎」。これは栗田産業の創業者である栗田重太郎氏からその名を借りています。

「会社は僕のものでも、父のものでもないから。創業者の思いを蘇らせないと、会社自体の軸がぶれてしまうだろうと思ったんです」と栗田さんは語ります。

栗田さんが創業者である栗田重太郎氏に関する歴史を知ったのは、2015年。

栗田産業125周年記念のパーティで、創業から今に至るまでの栗田産業の歴史を紹介しようと、栗田さん自ら資料を集め、編纂したことがきっかけでした。

「恥ずかしながらそれまで知らなかったんですけど、静岡の鋳物産業の発展に貢献した人物として産業史に載るくらいの人だったんですよ」

静岡で生まれた重太郎氏は5歳のとき両親を亡くし、7歳という幼さで1人、東京の鋳物屋に働きに出たそうです。学校にも行かず、鋳物の技術を習得する日々だったのではと考えられます。

そして18歳のとき静岡に帰郷し、「栗田鋳造所」を創業。地域の人に鋳物の技術を教え、「鋳物組合」の設立にも尽力し、初代の理事長も務めたとされています。

「『鋳物は儲かるし、やるか』みたいな軽い気持ちではなかったんだろうなって。しかも東京で10年以上働いていて、両親も亡くなっている。僕だったら静岡に帰ってこないと思うんですよ。

そんな状況で静岡にわざわざ帰ってきて、自分が苦労して覚えてきたことを他の人に教えて回るなんて、本当に静岡のことが好きで、静岡のまちに貢献したかったのだろうと思いました」

重太郎氏の思いを受け継いで、栗田産業は創業目的として「鋳物を通じた地域社会への奉仕・貢献」を掲げています。

改めて創業者の生き様を知った栗田さんは、「創業者がもし令和の時代に生きていたら、きっと選んだのではないかと思えること、そして同時に自分がやりたいと思えることをやろう」と決意したといいます。

しずおか鋳物『重太郎』の名前には5代目栗田さんと、創業者重太郎氏の熱い思いが込められているのです。

鋳物を通して、静岡の魅力に花を添えたい

新ブランド「しずおか鋳物『重太郎』」の商品や、SNSでの広報を通して「静岡=鋳物」という認知度は上がってきていると栗田さんは話します。

「工業製品だけをやっていた頃は、販売イベントに出ても『鋳物ってなんですか?』『静岡と鋳物って関係あるんですか?』『最後の一社ですか?』と言われたりしていました。

最近は地元のテレビ番組に出演させていただくこともありますし、『SNSで見ました』というお声をいただくことも増えましたね」

栗田産業を含め、鋳物業界は工業製品がメイン事業。会社の利益だけ考えるなら、メーカーに認知されていれば十分なはず。栗田さんが静岡と鋳物の認知度アップにこれだけ強く力をそそげる理由を伺うと、「長い目で見て産業の認知度を上げないと鋳物は衰退する」と栗田さんは言います。

「今も鋳物は人々の生活を支えているのに、『ない』と思われている。実際には存在していても『ない』ものと思われていたら、本当に失われても誰も気づかないのではと思って。

同じように静岡の歴史も知らないことは、なかったことと一緒になってしまうと思うんです。鋳物も、静岡の歴史や文化も、みんなの生活の土台になっているはずなのに」

「静岡は本当に恵まれたものを持っている。だからもっと知ってほしい」

そんな志を持って挑戦し続ける栗田さんの声に賛同する企業は数多くあります。

産業の枠を超えて企業が協力しあえる秘密は、互いに「地域を盛り上げたい」という共通項をもつこと。静岡を主役と考えて、自分の会社は「黒子」として考えていると栗田さんはいいます。

「『静岡の鋳物屋といえば栗田産業』と認知してもらえることも、会社としてはもちろんいいことです。でも、あくまで地域の歴史や文化が主役で、それに鋳物を通してどれだけ花を添えられるかを一番に考えていますね。

『徳川家康の作ったまちはすごいね』『ホビーのまちすごいね』って言ってもらえるようになったら、嬉しいなと思っています」

生まれ育った地域も、先祖が始めた家業も、自分で選び取ることができるわけではありません。

しかし、栗田さんのように自分からその歴史を積極的に知ろうとすることで、元々そこにあったものの尊さに気がつき、愛していけるのではないでしょうか。

「いろんな理由を並べたけど、ただ静岡が好きで。静岡の魅力を、鋳物を通して伝えたいんです」

そう話す栗田さんの目は、かつて愛する静岡のまちに鋳物の技術を伝え歩いた創業者・重太郎氏の熱意を宿しているように見えました。

アナタのまちの魅力、仕事の魅力はなんでしょうか?

その歴史や歩みを深掘りしていけば、アナタの知らないまちや仕事の一面が見えてきて、地域貢献の新しい糸口が見つかるかもしれません。

Editor's Note

編集後記

生まれ育ったまち。継ぐことになった家業。元からそこにあるものの魅力に目を向け、全力で愛することは、好きなことを見つけることと同じくらい実は難しいことではないかと思います。「ぱっとしない話ですけど…」と何度も謙遜しつつも、静岡や鋳物について語り出したら止まらない。栗田さんのような熱源をもった人たちが、地域をよりホットにし、守っていくのだろうと感じました。そんな人たちが各地域で増えていくことを願って。

HINAKO TAKEZAWA

竹澤日菜子

Articles