LOCAL LETTER

ゼロから挑む浄化槽ビジネス。アトツギが守りたい、故郷の未来

KAGAWA

香川

拝啓、価値を受け継ぎ、活かす道を切り開こうと奮闘するアナタへ

127万人。

これは、2025年までに70歳を超える中小企業・小規模事業者の経営者数のうち、「後継者が未定」の経営者の数*1。日本企業全体の約1/3にあたります。

*1…中小企業庁,「事業引き継ぎガイドライン」改定検討会(第1回),資料3-1中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題

事業の成長性や継続性には問題がないにもかかわらず、後継者がいないという理由だけで、廃業を余儀なくされてしまう。これは、日本企業の99%を占める中小企業の存続を左右する重要な課題です。

このような状況の中、事業承継者として、未知の世界に飛び込む人もいます。しかも、受け継いだバトンをただ守るだけでは終わらせない。

新たな価値を創造し、未来へと繋げたい。

そんな熱い想いを胸に。

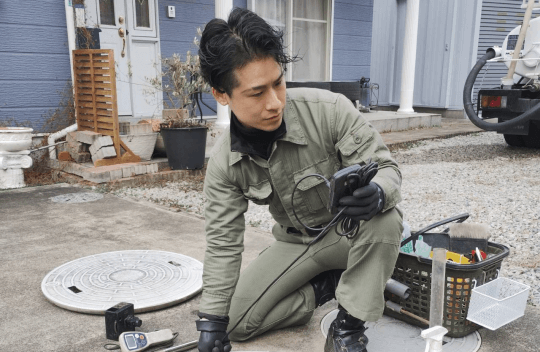

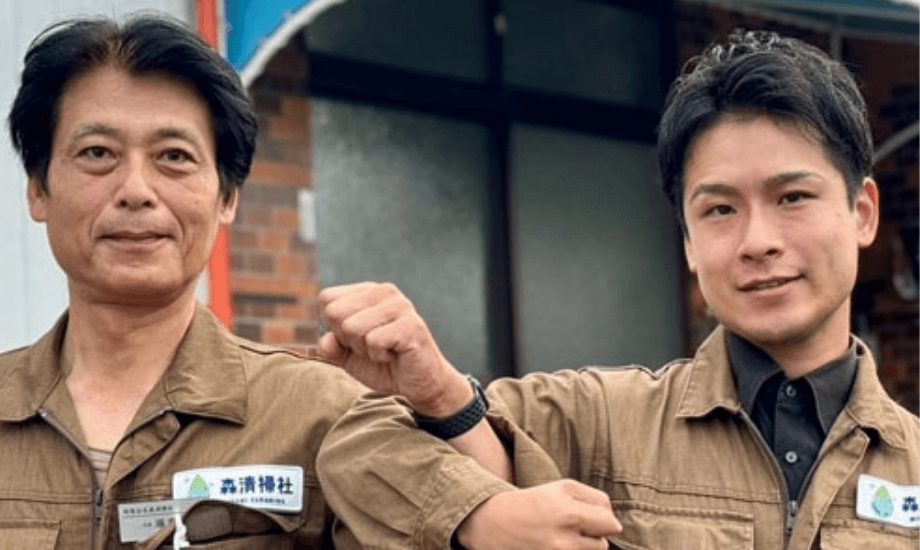

その一人が、有限会社森清掃社の山添勢(やまぞえ せい)さん。

1974年に創業された森清掃社は、人口約8,000人の香川県琴平町を拠点に、小型の排水処理装置である浄化槽の管理・清掃業を営んでいます。

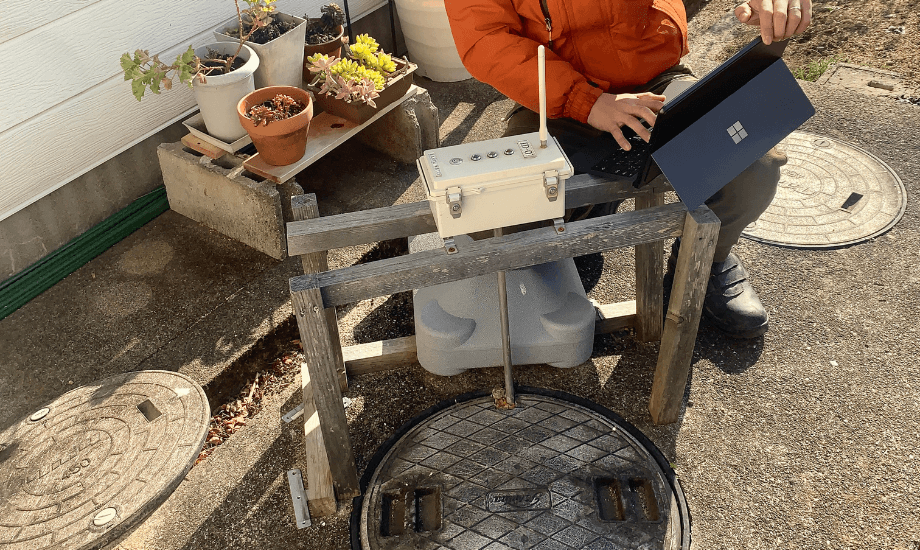

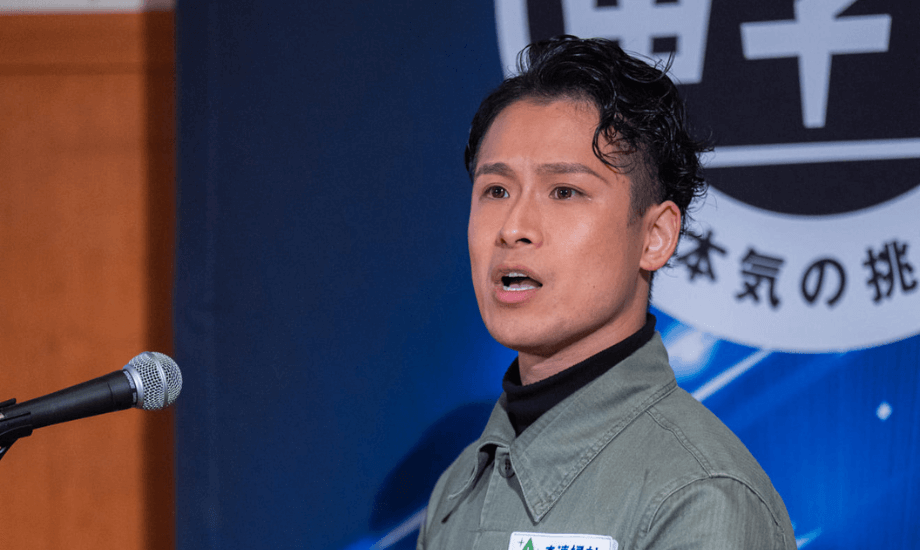

山添さんは、2021年に事業継承を決意。「地元の水を守りたい」と考えた先代・先々代の“意思”を未来に繋げるため、世界初となる、浄化槽を遠隔で管理するためのセンサーを開発。中小企業庁が主催するビジネスピッチコンテスト「アトツギ甲子園」第4回大会では優秀賞を獲得されています。

今回の取材では、既存の枠にとらわれず、新たな技術で業界の未来を切り拓こうとする山添さんの挑戦の軌跡と想いについてお話を伺いました。

28歳、人生の岐路で選んだ道。知識ゼロから事業承継への挑戦

大学卒業後、全国転勤の法人営業として順調にキャリアを積んでいた山添さん。

転機が訪れたのは28歳の時。

静岡県にいた山添さんのもとに、香川県からある人物が訪れます。それは、山添さんの義父であり、森清掃社の代表でもある堀家 真大氏。

「義父から『香川県琴平町で浄化槽の仕事をやっていて、アトツギがいないんだ。自分も歳だから帰ってきて継いでくれないか』と、いきなり頼まれたんです」

法人営業として着実にキャリアを重ねていた山添さんに舞い込んだ突然のオファー。全く知識のない、それどころか、存在すら知らない「浄化槽」という世界への招待状でした。

キャリアアップのため転職を考えていた山添さんは、「義父からの誘いを受けて、このまま勤め人としてキャリア形成をしていくのか、それとも、いきなり経営者として人生を歩んでいくのか。この2つを天秤にかけることになりました」と当時を振り返ります。

全く異なるようにみえる2つの道を比べ、山添さんは事業を継ぐことを決意。

しかし、全く知らない世界に踏み出すことは、誰にとっても容易な決断ではないはずです。「自分にできるのだろうか」という不安な気持ちはなかったのでしょうか?

その答えのヒントは、他人から価値があると言われたものではなく、自分にとって本当に価値があるものに向き合う山添さんの姿勢にありました。

「最後自分が死ぬ間際に『自分の人生面白かった~!』と言ってみたいんですよね!

自分にとって、真に面白く価値があると感じられるのは、『未知の新しい問題に対し、自ら考え、取り組んでいる瞬間』です。

幼少期から、遊びの企画を自ら考えて友達を集めるような“クラスの人気者”の立ち位置にいることが多かったんです。なので、今でも誰かについていって物事に取り組むよりも、自ら考えて問題を見つけ、解決していくような環境のほうが、自分にとって楽しいと感じられるんです」

たとえ、浄化槽の知識はゼロからのスタートでも、山添さんは「新しい環境やものに触れること自体には、全く不安はない。わくわくしかないです!」と、輝く笑顔で話します。

原風景に突き動かされ、故郷の川を守るための挑戦

こうして山添さんは、森清掃社に入社。浄化槽の世界に飛び込みます。

山添さんが浄化槽に関する文献を読み込む中で見えてきたのは、浄化槽業界の深刻な課題でした。

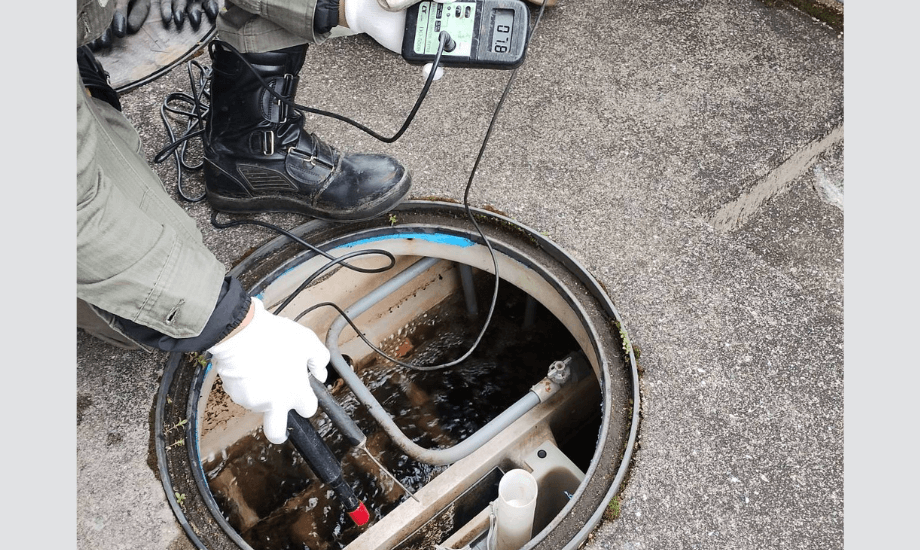

浄化槽は、家庭からのし尿や排水を処理する装置で、汚水処理に必要不可欠なもの。今後も需要が増加すると期待されている、なくてはならないものです。

にもかかわらず、浄化槽をメンテナンスできる国家資格をもつ「浄化槽管理士」などの専門人材が不足すると予想されています*2。

*2…一般社団法人全国浄化槽団体連合会,浄化槽ビジョン2024

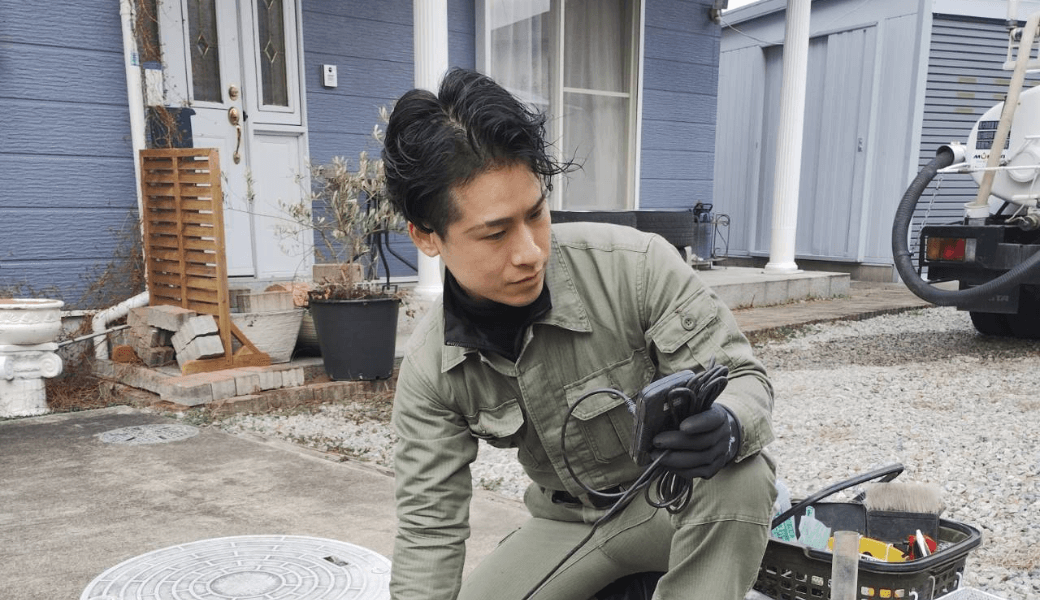

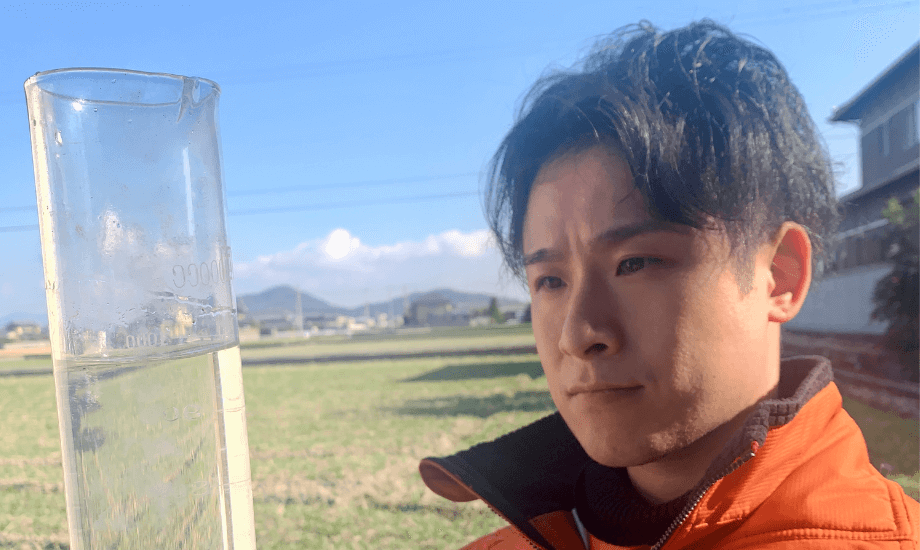

それらの課題を乗り越えるべく、山添さんが取り組んだのが「浄化槽の中にどれくらいの汚物があるか」を測定する遠隔センサーの開発。

これまでの浄化槽は、人の目で一つ一つ浄化槽の状態を確認しなければならない状況でした。しかし、このセンサーが開発できれば、異常のある浄化槽のみに対応すればよくなるため、管理効率を約20倍上げることができるといいます。

「センサー開発が絶対に必要になるんだと周囲にお伝えしても、『御社が取り組まなくてもいいんじゃないか』『そんなものはできるはずがない』などと言われ、時には馬鹿にされたこともありました」と話す山添さん。

それでも、諦めたくなかった。

強い光を宿した瞳で言葉を紡ぎます。

「水を守りたいんです」

その言葉の背景には、山添さんの心に深く刻み込まれている故郷の原風景がありました。

幼少期、お祖父さんがプレゼントしてくれた虫眼鏡を携えて、川や用水路で遊んでいた山添さん。「水生生物を観察したり、鮎やイワナを釣って食べるような子ども時代を送っていました」と振り返ります。

川底の砂利の一粒一粒が、まるで宝石のように輝く様子。

ゆらゆらと揺れる水草が、陽の光を浴びて緑色の光を放っている様子。

澄み切った川で、虫を追いかけたり、魚を捕まえたり。

しかし、時が経つにつれ、川の生態系は悪化。

かつて、宝石のように輝いていた砂利は、濁った水底に沈み、ゆらゆらと揺れていた水草は、ヘドロの中に姿を消しました。

山添さんは、言葉を絞り出すように言います。

「悔しいじゃないですか。たった20年で、綺麗だった川が いとも簡単にドブになるなんて」

その悔しさが、山添さんを突き動かす原動力となりました。

「川は澄んでいるべきだし、イワナがいるべきだし、大きなヤゴとかを取って遊ぶべきだし、と私は信じています」

川を、綺麗だったあの頃の姿に巻き戻したいー。

子どもたちと、同じ綺麗な風景を見て同じことを感じたいー。

山添さんの強い想いが、センサー開発へと繋がっていきます。

しかし、センサーに関する知識はゼロ。様々な方に相談する中で山添さんは、大学発のスタートアップ企業との共同開発を決意。

試行錯誤を重ね、4年の歳月を費やし、ついに世界でも例を見ないセンサーが完成したのです。

「独りじゃない」と気づいた瞬間。アトツギ甲子園との出会い

叶えたい未来に向かって突き進む一方で、山添さんの心には、拭い去れない孤独感が広がっていました。

「香川県に帰ってきて、若手のアトツギの方々とお話する機会に恵まれました。しかし、皆さんそれぞれの価値観や大切にしているものがあり、なかなか、心の奥底まで共感できる人には出会えなかったんです」

それぞれの目指すものが違ったとしても、アトツギとして新しいことに挑戦する『同志』として、互いに応援しあえるような存在がほしいー。

そんな中、山添さんはあるイベントについて耳にします。

それは全国各地の中小企業・小規模事業者の後継予定者が、既存の経営資源を活かした新規事業アイデアを競うピッチイベント、「アトツギ甲子園」。

山添さんは過去に開催された「アトツギ甲子園」の動画を視聴しました。そこに映し出されていたのは、必死に前に進もうともがいている同世代のアトツギの姿。

「事業を受け継いで、先代たちの“意思”を前に進めてやろうと死に物狂いになってるんですよね。プレゼンで、瞬きの回数が多くなろうが、手が震えるような緊張感を味わおうが、『それでもこれがやりたいんです、私は。』と語る人たちを目の当たりにしたときに……」

山添さんは溢れそうになる涙をぐっとこらえます。

「友達になりたいと思ったんです。自分のビジョンや想いを同じ温度感で共有できるような人たちと繋がりたいと思い、アトツギ甲子園への出場を決めました」

アトツギ甲子園は、単に自分の事業をアピールするだけの場ではなく、審査通過者には専門家によるメンタリングの機会が提供され、さらに、アトツギ同士の交流イベントも行われます。

「出場した第4回アトツギ甲子園の開催から1年ほど経ちましたが、出場者とは今でも交流をしています。熱意ある同世代と繋がることができたことは、私にとって非常に大きな財産になりました」

川に飛び込む夢。アトツギが描く地域の未来図

企業の歴史や意思を受け継ぎながら、時代にあわせて前に進もうとするアトツギの方々の様子。

山添さんも同様に「水を守る」意思を受け継ぎ、新しいセンサーの開発に漕ぎつけました。

そんな山添さんは事業を継承することについてこう語ります。

「会社を“お預かり”し、先代・先々代の“意思”を中心に据えながら、私が代表である数十年の間しっかり会社を守り前に進めた状態で次の世代に渡す、といった捉え方をしています。

『地元の水を守りたい』との想いで会社が立ち上がり、今まで会社に関わってくれた職人の方々は、泥まみれになりながら水を守ってきたんですよね。絶対に今の私たちが忘れては駄目なところだと思います。

これまでの想いをを踏まえた上で、次に何をしていくか。ここがアトツギの役割であり、できることだと思っています」

変えてよいところと変えてはいけないところを線引きし、それら全てを踏まえたうえで自分は最大限何ができるのかについて、正面から向き合っている姿が印象的です。

最後に、アトツギの人生を歩み始めた山添さんが描きたい未来についてお聞きしました。

「香川県でも、命をかけるような面白い仕事があるという、一例になりたいんです。

香川県で過ごしてみて、若者がすごく少ないと感じています。やはり、大学進学の時点で就職に有利な県外に出てしまうわけですよね。でも、ずっとこのままでいいのか?と思っています。

若者を増やすためにまちとしてできることは、魅力的な仕事をつくることと、魅力的な教育をつくること、2つが揃えばきっと人は増えると思っています。

そう考えたときに、私自身は、魅力的な教育を生み出せないことはできないかもしれないけれど、魅力的な仕事を生み出すことはできるかもしれない。

香川県から世界を相手にできる面白いビジネスが商売ができるんですよ、と。都会のスタートアップ等に就職するのもいいかもしれないけれど、香川でだってそれができる。

そうして、若い方を香川県にもっと増やしていくような未来に寄与したいです」

山添さんの挑戦は、故郷の川を守り、地域と業界の未来を照らし、次世代の子どもたちの笑顔に繋がっていく物語。

それは、単に事業を継承するだけでなく、先代、先々代の想いを受け継ぎ、新たな価値を創造することで、まちを活性化させていく壮大なビジョンです。

センサー開発について、山添さんは自身の中で決めている物語の結びを教えてくれました。

「かくして、浄化槽屋の青年は世界中の汚れた川を少し綺麗にして、各地の子どもたちと川に飛び込んだのでした。めでたしめでたし」

その言葉が、現実となる日を強く信じて。

全国で自らの手で新たな道を切り開こうと奮闘する後継者の取り組みを知りたい方は、LOCAL LETTERのメールマガジンをチェック。

アトツギ甲子園第5回大会では現在一般観覧を募集しています。詳しくは、公式HPをご覧ください。アトツギ甲子園公式HP:https://atotsugi-koshien.go.jp/

Editor's Note

編集後記

「よろしくお願いします!!」と、まるで目の前にいるかのごとく熱いエネルギーをもつ山添勢さんの挨拶で始まったオンライン取材。その勢いを受けて、取材中は「勢さん」と呼ばせていただきました!故郷の川を守りたい純粋な想いを胸に、知識ゼロから浄化槽の世界へ飛び込み、革新的な挑戦をしている勢さん。今後の動きに目が離せません!

Amika Sato

佐藤 安未加

Articles