LOCAL LETTER

「古いもの」に魅せられて。ローカルで好きを居場所にする方法

MIE

三重

拝啓、自分の「好き」を起点にまちを探し、居場所をつくりたいアナタへ

理想の暮らしを実現したい。好きなことを仕事にしたい。

そう願う人も多いはず。しかし、縁もゆかりもないまちに移住し、自分の居場所をつくっていくことには、とても高いハードルがあるように思います。

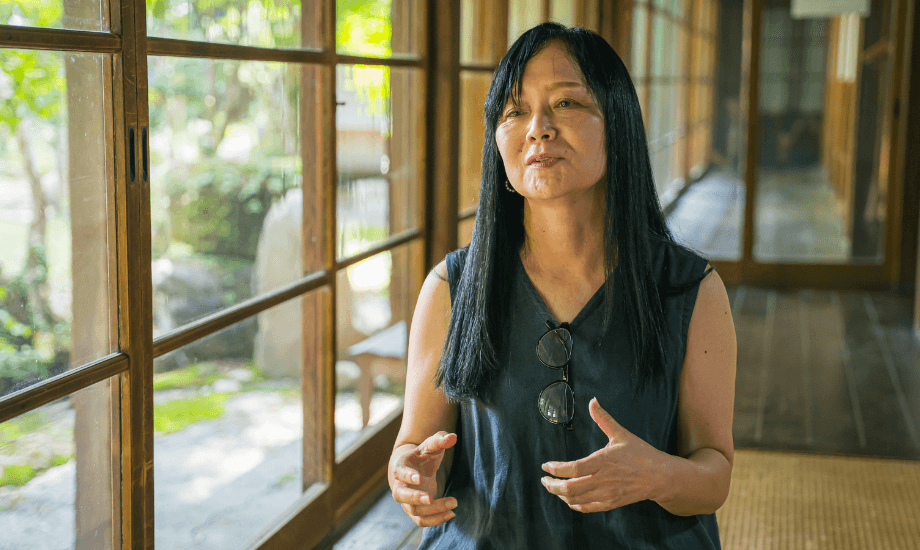

そんなハードルを乗り越え、自分の好きなものや理想の暮らしを叶えてきた方が、三重県尾鷲市にいます。今回お話を伺ったのは、『NPO法人おわせ暮らしサポートセンター(以下、おわせ暮らしサポートセンター)』の理事長である、木島恵子さん。

自分の「好き」を地域の中でかたちにするためのヒントをお届けします。

起点は、「古いもの好き」な私

玄関に足を踏み入れた途端、お香の香りがふんわりと漂う古民家。

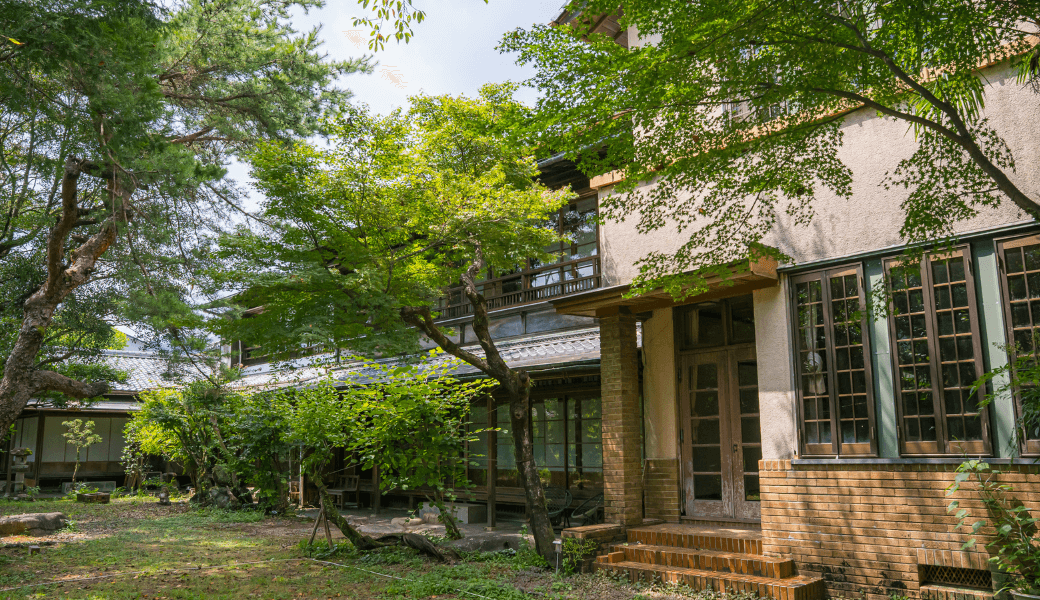

三重県尾鷲市にある登録有形文化財『見世土井家住宅』は、現在、会員制のシェアオフィス&コワーキングスペース「シェアスペース土井見世」として活用されています。

見世土井家とおわせ暮らしサポートセンターが協働で運営を行い、歴史ある建物を未来へ受け継ぎながら、尾鷲での新しい事業づくりや、ゆるやかな関係人口の拠点となることを目指します。

木島さんは2015年に地域おこし協力隊として尾鷲にやって来て以来、任期終了後もこのNPOで活動を継続。現在は「シェアスペース土井見世」を拠点に、空き家の利活用や移住・定住のサポートなど、地域に根ざした取り組みを担います。

「地域おこし協力隊の面接ではじめて尾鷲市に来たんです」と話す木島さん。

そんな木島さんが赴任するに至ったきっかけは、Webメディアに掲載されていた尾鷲市の募集記事だったといいます。

「仕事も安定してたし、東京での生活には何も不満はありませんでした。ただ、地方では人材が足りていないといった話はよく聞いていました。話を聞くたびに『私にもできることがあるのでは』『東京でこのまま仕事を続けることもできるけれど、自分の人生これでいいのかな』という思いが募っていって。もっと他の人のために、できることがあるのではないかという気持ちが芽生えたんです」

木島さんは二拠点移住を理想に、週末には新たな住まいを求めて空き家探しをするようになります。そしてついに尾鷲市での地域おこし協力隊の仕事に出会うのです。

「尾鷲市役所が募集する協力隊の仕事を知った時は、『これだ!』と思いました。住宅付きの求人で、用意されていた家が築88年の素晴らしい古民家だったんです。『協力隊になれたら、この家に住めるんだ』と思い、すぐにエントリーしました。今思うと、ちょっと不純な動機ですよね(笑)」

尾鷲に眠る、古物の価値

古民家だけでなく、もともとヴィンテージの家具や器が好きだったという木島さん。尾鷲は古物の宝庫だといいます。

かつてブリ漁で栄えた尾鷲市九鬼町の古民家では、当時の繁栄が家具にもよく現れているといいます。

「ブリ漁で賑わったころに建てられた家は『ブリ御殿』と呼ばれて今も町内にたくさん残っています。そういう家に入ると、白いカバーがかかったソファが置いてあって——。カバーをめくってみたら、カリモクのヴィンテージソファだった、なんてこともあるんですよ。

今はもう作られていないようなものが、一見なんてことのない古民家に美しさを保ったまま残っていることがある。食器も状態の良いものが、10脚、20脚単位で木箱に入っていて」

保存状態もよく、長い歴史をたたえた美しい調度品たち。木島さんにとってさらに衝撃だったのは、それらが処分されてしまっている現実でした。

「残っている家具や器の美しさはもちろんですが、もっと驚いたことが、捨てられていることなんです。空き家を手放す時に所有者さんは『こんな家具があったら邪魔だろう』と、外部の方に頼んでガラガラガッシャーンと。もうどんどん捨ててるんです。

それを見て思わず『ちょっと待ってください』と言っていました。捨てるぐらいだったら頂いてもいいですかと頼み、そこから古物をレスキューし始めたんです」

木島さんは救出した古物たちを古物市やネットショップで販売し、新しい所有者さんに手渡し使ってもらう活動も行っています。そうして出た売上は、空き家の再生に使っているのだと教えてくれました。

地方は、とことんチャレンジできる場所

尾鷲での働き方は、東京で会社員をしていた時とは大きく違うと木島さんはいいます。

「東京にいた時より尾鷲にいる方が休みが多いかと言うと、そうでもないんです。仕事とプライベートの境目がどんどんなくなってきていて。

『地域おこし協力隊』の仕事もそうだったように、自分の裁量で働こうと思えばいくらでも仕事をし続けられる環境だともいえます。なので自分で線引きして、『ここは仕事入れない』『ここは休む』と決めるようにしています」

暮らしと仕事が密接に関わることが、尾鷲での暮らしの特徴であり難しさでもあると話す木島さん。けれど、その環境がむしろやりがいに繋がるといいます。

「やったらやっただけ、何かしら『目に見える形』になるスピードは圧倒的に地方の方が早いです。

東京のような大都市は人がたくさんいるので自分の功績が見えずらいし埋もれやすい。でも地方は、人材が足りてないんです。全然。

何かヒントを得たら課題を見つけて、動いてみる。そして何かしらのつながりを作れば、それがまた次の足がかりになっていきます。だからやりがいも生まれるし、もちろん失敗することありますけど、でもそれはそれで次の糧になります」

そう話す木島さんからは、経験に裏付けられた強さとしなやかさが感じられました。

「失敗も大切な学びです。今年で尾鷲にきて10 年目なのですが、失敗も成功も蓄積があるからこそ、今の活動や暮らしにつながっていると実感しています。仕事に対するモチベーションも、尾鷲に来てからの方が高く保てているように思います。若い人がチャレンジできる素地は、まだまだたくさんありますよ」

そう話す木島さんのまなざしには、前向きな光が感じられました。

地域と共に生きる、九鬼での暮らし

木島さんが住んでいる九鬼町は、移住当時で人口450人ほどの小さな漁村集落。

木島さんは、東京からいきなり九鬼町に移り住んだ経験が、自身にとって大きな出来事だったと振り返ります。移住の難しさを感じることがあっても、地域との信頼関係を丁寧に築くことで自分の居場所を作ってきました。

「漁村集落なので男性社会な部分はどうしてもあるんです。今はジェンダーを尊重する時代ですし、さまざまな場面でそうした構造が問題視されることもあります。でも漁村集落には漁村集落としての長い歴史があり文脈がある。そこを頭から『そんなのおかしい』と決めつけることは、文化を否定することにもつながるので、絶対に良くないと思うんです。

とはいえ、このままだと若い世代には受け入れづらい部分があることも事実です。なので、これまで続いてきたまちの文化は尊重しつつ、少しずつ地域の人と関係性を築いて、お互いの理解を深めていくということが大切だと感じています」

地域のイベントや、食堂の手伝いなどを通して、地域の人と対話を繰り返してこられた木島さん。今では、盆踊りの会場に地域おこし協力隊が手伝いに来たり、大学生たちが楽しそうに踊る姿も見られるなど、にぎわう漁村集落になっているといいます。

長い歴史のなかの「ちょこっとだけ」を間借りする感覚

尾鷲には自然と暮らしが一体化し、そこに仕事もついてくるというような、切り分けしない暮らしがあるのだと木島さんは話します。

「尾鷲にいると、連綿と続いていく長い歴史の一部をちょこっとだけ『間借り』しているという感覚がすごくするんです」

「ここ(見世土井家住宅)も今は私たちが使わせてもらっていますけど、当主が定年になったら戻って来ると聞いています。戻って来たその後も、きっと誰かに受け継がれていくのだと思うんです。そうやって続いてきたものが尾鷲にはたくさんあって、たまたまご縁があって今関われているというのが嬉しいし、楽しい。誰かに繋ぎたいという気持ちがモチベーションとなって仕事をしています」

自分の好きな環境を選ぶこと。そして、そこで居場所をつくって生きていくこと。

これは単純なようで、とても難しいことのように思います。

「古いものが好き」

そんな思いを起点に、様々な取り組みをされてきた木島さんの姿勢は、ローカルで自己実現したいアナタの背中を押してくれるヒントになるはずです。

Editor's Note

編集後記

「この地域のために」という以前に、「こんなものが好きだから」「こんな暮らしがしたいから」という自分の理想を叶えるために活動をされているということ。

木島さんの『場所』ではなく『自分』が起点となる選び方はとても素敵なものだと思います。そして、私もそんな風に将来のキャリアや暮らしを選んでいきたいと感じました!

MIKI KOYAMA

小山 美樹

Articles