LOCAL LETTER

地域のDX推進は、外部人材が懸け橋に。協働で羽ばたく四国での成果

SHIKOKU

四国

※本レポートは、四国経済産業局が主催したオンラインイベント「企業のDX課題をデジタル人材チームとともに解決!四国における協働プログラム・成果事例報告会」を記事にしています。

今いる仕事の現場において、DX(デジタルトランスフォーメーション)の必要性を感じる。けれど、どのように進めていけばいいのかわからなかったり、近くに相談できる相手がいなかったり。気づけば、足踏みしていることもあるのではないでしょうか。

全国的にDX推進が加速する中、四国経済産業局は令和6年度「地域企業協働プログラム」を実施、8つの企業・団体が参加しました。

また、地域貢献やDXスキルの取得、実践に意欲のある43名が、デジタル推進人材育成プログラム「マナビDXクエスト」を受講。そののちに、支援人材として地域企業との協働に参加しました。支援人材はチームとなってプロジェクトテーマに取り組み、実際に成果を生み出しています。

盛り上がりを見せた四国での取り組み事例から、参加企業の成果、参加者のリアルな声をお届けします。

つなぐ力×地域の想い。デジタル人材と四国企業を結ぶ

伊地知氏(司会 / 以下、敬称略):本事業の事務局を務めております、株式会社パソナ JOB HUBの伊地知(いぢち)と申します。最初に、四国経済産業局が主催する「地域デジタル人材育成・確保推進事業」を紹介いたします。

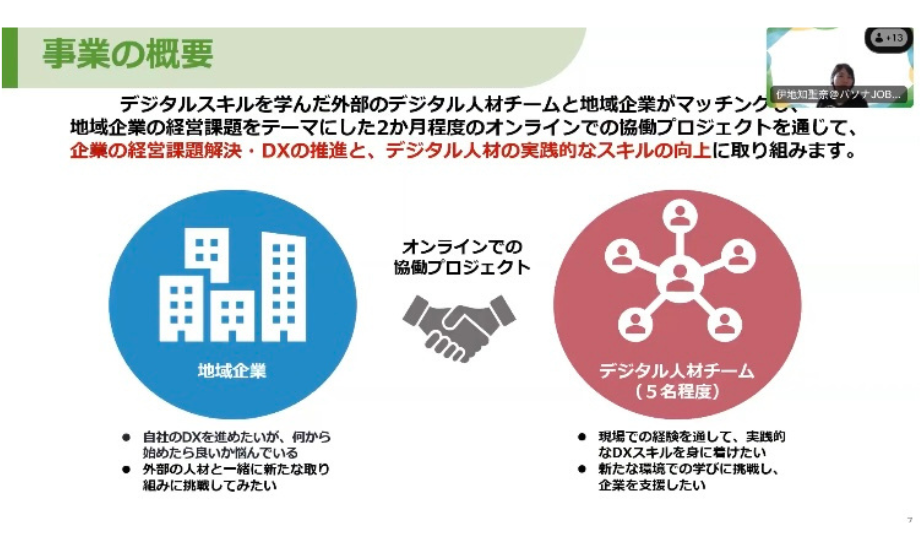

本事業は、デジタルスキルを習得した人材と地域企業をマッチングし、約2ヶ月間のオンラインプロジェクトを通じて企業のDX推進と人材のスキル向上を図る取り組みです。このプログラムは、実践的なデジタル人材の育成、外部人材との協働による地域企業のDX推進、そして地域一体の支援体制構築を目的としています。

伊地知:続いて、四国における「地域企業協働プログラム」の事業概要をご紹介させていただきます。四国の協働プログラムでは、まず企業様からの相談を受け、ヒアリングと課題整理を行います。その後、オンラインマッチングイベントを開催し、企業様自らが事業ビジョンや経営課題を説明します。企業の思いや課題に共感したデジタル人材チームとマッチングが成立すると、2ヶ月間のプロジェクトがスタート。地域に拠点を持つコーディネーターによる伴走支援も行われます。

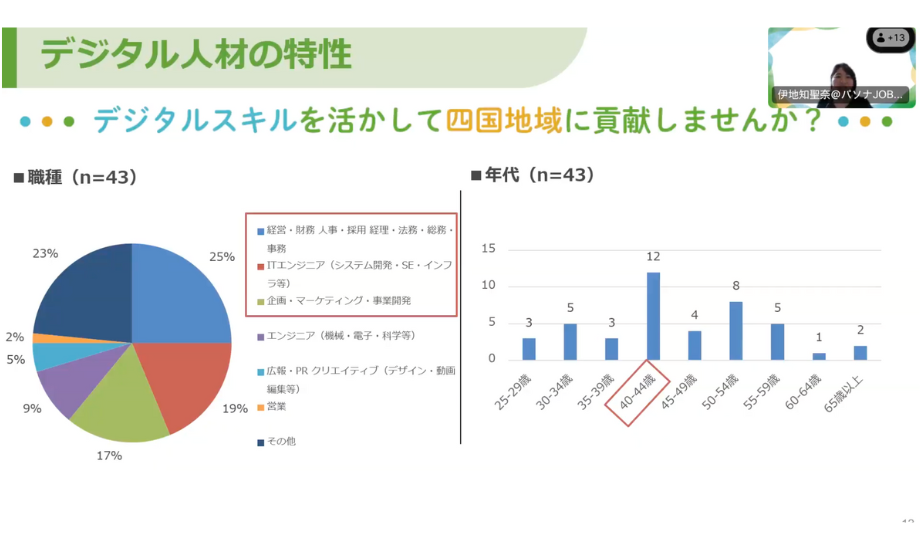

2024年度は「デジタルスキルを生かして四国地域に貢献しませんか?」というコンセプトのもと、地域との繋がりを求める方や、地域経営者のビジョンに共感する43名のデジタル人材が参加しました。

職種としては財務・法務(25%)、ITエンジニア(19%)、企画・マーケティング(17%)などから集まり、年代も20代から60代まで幅広く参加しています。多くは、四国や関西の出身・在住者で、「地元を元気にしたい」という思いを持っています。

伊地知:地域企業と受講生のマッチングは、オンラインイベントで企業経営者が直接ビジョンや課題を説明し、デジタル人材との「共感」を重視して行われます。2ヶ月間のプロジェクトは地域コーディネーターが伴走支援し、多くのチームでは現地訪問や懇親会も実施して深い関係構築を図っています。

想像を超える成果を実感。挑戦が進めた未来への一歩

細野氏(以下、敬称略):今年度のプログラムでは、香川県と愛媛県から計8つの企業・団体が参加し、それぞれの経営課題に合わせた多様なDXプロジェクトが実施されました。各社はIT化ロードマップの策定や業務管理ツールの提供、情報管理基盤の構築などの成果を挙げました。

細野:参加企業からは多くの前向きな声が寄せられています。「利害関係のない第三者である受講生の方々との議論を通じて、自社の課題を客観的に見ることができた」「自分たちでは気づくことができない視点を得られた」という声が聞かれました。当初の想像を超える成果を実感したという企業も少なくありません。

さらに、「こういうふうにしたいけど、具体的にどうしたらいいかわからない」という要望に対して適切なツールの提案や分析が行われただけでなく、DXというテーマを超えて企業の将来についても一緒に考える議論が生まれたという点も、企業側の大きな満足につながっています。

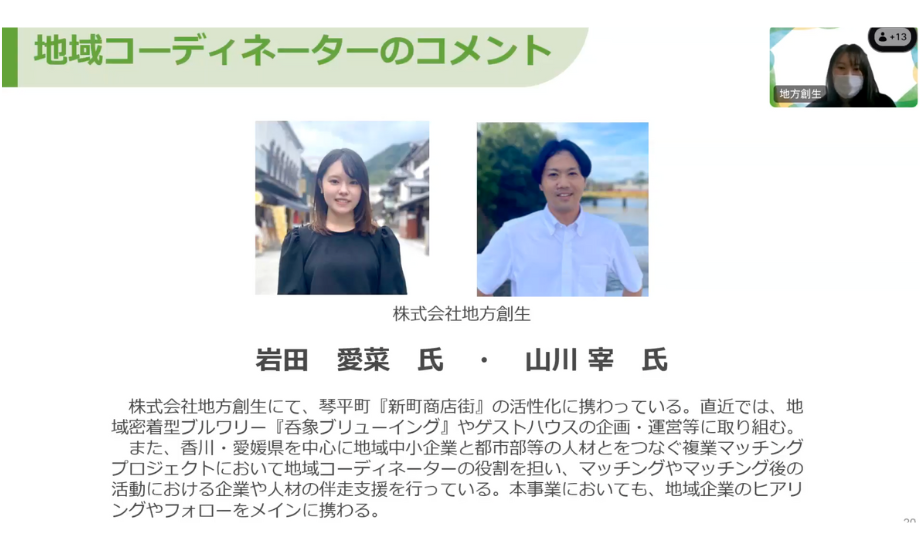

ここからは実際に四国の企業様のプロジェクトを一緒に寄り添って進めてきた、地域コーディネーターの2人からコメントをいただきたいと思います。

岩田氏: 香川県の企業を支援させていただきました。多くの企業は外部チームとの協働経験がなく不安もありましたが、実際にスタートすると専門的な提案や相談に乗ってくれるチームが心強かったようです。

特徴的だったのは、多くのチームが企業の現場を訪問し、リアルな課題を把握した上で優先順位を決めていった点です。企業からは「たった2ヶ月でこんな深いところまで考えてくれるとは思っていなかった」「継続的な関係構築ができた」といった喜びの声をいただいています。

山川氏: 愛媛・香川の3社を担当しました。企業からは「人材チームのモチベーションの高さに驚いた」「真剣に自社のことを考えてもらえた」「社内にない観点から事業を推進できた」などの感想をいただいています。

現地訪問やオンライン交流会など、チームが積極的にコミュニケーションを図る工夫も見られました。地域企業はDXの重要性を理解しつつも何から始めればよいか悩んでいる中、本事業をきっかけに「考えることもなかった取り組みに挑戦できた」という声もあり、DX推進の良いきっかけになったと感じています。

成果のその先を見据えた支援。チームで臨む課題解決

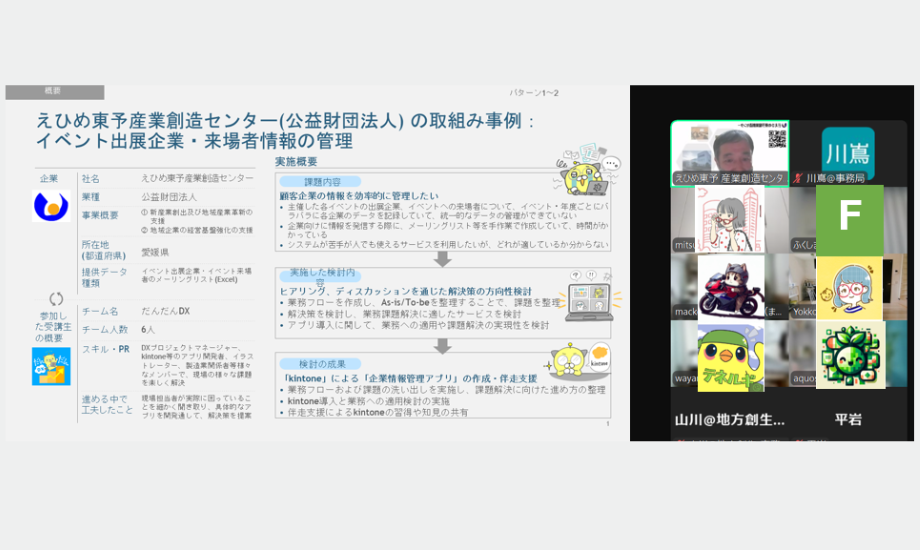

伊地知:「企業協働プログラムの成果と学び」のトークセッションに入ります。このセッションでは、2024年度に参加されたえひめ東予産業創造センター様と、協働されたデジタル人材チーム「だんだんDX」の方々に、取り組みと成果についてお話を伺います。

矢葺氏(以下、敬称略):えひめ東予産業創造センターは、企業さんのいろんな支援をしている組織です。例えば展示会の開催をお手伝いしたり、企業のDX化の支援に実務として関わったりもしています。今回は逆に、支援を受ける立場として新鮮な気持ちで参加しました。

Yokko氏(以下、敬称略):DXをだんだん進めていきたいというチームの姿勢と、愛媛の方言で『だんだん』には『ありがとう』の意味があることもふまえて、このチーム名としました。住んでいるところや専門分野は違いますが、ノリと実行力のある楽しい6名のメンバーです。本日は、Mitsuki、Mackey、私の3名が参加しています。

伊地知: さっそくですが、プロジェクトの内容と成果についてご紹介をお願いします。

Yokko:えひめ東予産業創造センターさん(以下、センターさん)では、企業イベント出展や来場者のデータが分散していて、統一的な管理ができていない課題がありました。2ヶ月という短期間でスピード感を重視し、ノーコードツールの「kintone」を選定しました。

Yokko:単にアプリを開発するだけでなく、プログラム終了後も継続運用できるよう、操作方法レクチャーや知見の共有といった伴走支援も行いました。センターさんからサンプルデータを提供いただき、業務実態の把握から開発環境の共有まで、一つのチームとして進められたと実感しています。

矢葺:非常に短い期間でしたが、構想だけではなく実際に目で見て手で触って、データが集約されていくのを目の当たりにできたのがよかったです。メンバーにも恵まれ、楽しく参加できました。

伊地知:参加のきっかけはどんなことだったのでしょうか。

矢葺:この地域企業協働プログラムを紹介していただいたときに、概要などは理解できるものの、実際にどんなことをしてもらえるのか、どんな人が来るのか、正直体験してみないとわからないと思いました。我々の立場として今後、地域企業に紹介するためには実体験しておこうということで参加しました。

Mitsuki氏(以下、敬称略):友人から自然豊かな四国地域の魅力について聞き、以前から興味がありました。また自分自身の仕事のDXが進んでいない悩みがありました。マナビDXを受講させていただいたので、実践の場でチャレンジをしてみたく参加を決めました。

Mackey氏(以下、敬称略):愛媛県出身、在住です。年齢は60歳オーバーですが人生100年時代、まだ先は長いということで、何らかの形で地域社会に貢献したいと思っていました。マナビDXで勉強から入り、インプットだけでなくアウトプットもやってみようと参加した流れになります。

協働でアクションを起こす。未来につなげる学び

伊地知: このプロジェクトに参加したことで、どんな学びや価値が得られたのでしょうか。

矢葺:自分の中に、こうしたいというぼんやりとした構想はあっても、目の前の仕事に追われてなかなかアクションに移せないでいました。今回、形にしてもらえたこともあり、自分が一歩を踏み出すいいきっかけになりました。

平岩:社内で同世代に相談できる人がいなかったので、様々な技術スキルを持った方々と意見交換できた刺激は大きかったです。一人では止まる部分も、相談できる環境があることで前進できました。今後は相談する相手ができたので、これからもDXを進めていきます。

Mitsuki:普段関わらない職種の方々と協働し、それぞれのスキルを見られたことは価値がありました。センター様の課題解決に向けて一緒に進める経験は大きな収穫でした。

伊地知: 今後の展望についてお聞かせください。

矢葺: データ管理の重要性を実感したので、今後は他のツールも検討していきたいです。いつでも相談できる関係ができたことは心強いです。

平岩:今回、点在している書類やデータをマスター管理できるだけで楽になることが認識できました。ちょうど他のツールの更新時期を迎えるので、予算をとって進めていきたいと思います。ひとりでやるには心細い部分など、これからも相談に乗っていただけたらと思います。

Yokko:2か月間だったので、成果を出せたといっても課題の中の一部だと思います。今後もつながって継続的にコミュニケーションをとりながら、情報共有や意見交換をしていけたらと思います。

Mackey: 何らかの形でフォローや貢献ができればと思っています。ぜひリアルで皆さんと会える機会も作りたいですね。

伊地知: 最後に参加者へのメッセージをお願いします。

矢葺:DXを進めている方々のレベル感がわかり、この人すごいなっていうのを肌で感じて、お互い学びになってよかったなと思います。我々は日頃から企業さんに接する機会が多いのですが、そうでない方にとっても、このプログラムに参加することで他の世界を知る、非常にいいきっかけになると思うので、ぜひご参加いただけたらと思います。今回、負荷を感じることなく楽しく参加させていただけたので、この辺りも大事だったかと思います。

平岩:社内でひとりだけとか一部の部署だけで考えていくより、さまざまな立場の人と意見交換ができると、新しい発見や刺激になる部分があります。こういった取り組みを通じてDXはどんどん進んでいくのだろうと思っています。

Mitsuki:本プロジェクトを通じて、たくさん四国の魅力を教えていただきありがとうございました。この経験を周囲にも広めて、楽しさを伝えていきたいと思います。

Mackey:実際に勉強して、座学とかインプットだけでなく実践を行うと、想像していないことが色々ありました。成果として表面に出ない部分の学びも大きいものでした。

Yokko:DX推進事業といったら、成果を出すことも重要なんですが、今回のプログラムは単なる業務にとどまらず、楽しんでチャレンジができる貴重な経験でした。またこういう機会があればぜひ参加したいですね。

参加者の声から、具体的な成果とともに、今後につながる関係構築が進んだ様子が伝わってきた事例報告会となりました。

リアルな経営課題と向き合い、DXを進めるには、協働がカギ。

価値ある協働の一歩を、アナタも踏み出しませんか?

Editor's Note

編集後記

地域の魅力を残していくためにも、今よりさらにデジタルの力を活用していく必要があるのだと思いました。デジタルの力を使うのは人。人が集まってチームになる。チームでの協働に「楽しんでチャレンジできた」という、登壇者の方々の声が印象的でした。

JUNKOKO HIRANO

平野ジュンココ

Articles