LOCAL LETTER

町民主体のまちフェス。プロアーティストも動かす「シナノフェス」の意義

NAGANO

長野

拝啓、都会に出た子どもたちが、Uターンしたくなる仕掛けづくりをしたいアナタへ

地域で育った若者たちが進学や就職でまちを出て行ってしまうという地方共通の課題。

夢や経験のために出て行くことは仕方ないけれど、いつか戻ってきてほしい。そう思いながらも、どんな取り組みをすれば良いか、その取り組みをどう継続していくのか、そのための仲間や資金はどう集めるのか…と、考えをめぐらせては結局そのままになっている、という人や地域は多いのではないでしょうか。

昨今の移住ブームで、地域の外から地域を盛り上げる事例が各地で聞かれるなか、地元で育った原体験を持つ人たちが「手づくり」しているまちのイベントがあります。

雄大な山々と野尻湖を有し日本海にも近い長野県の北にある県境のまち、信濃町。

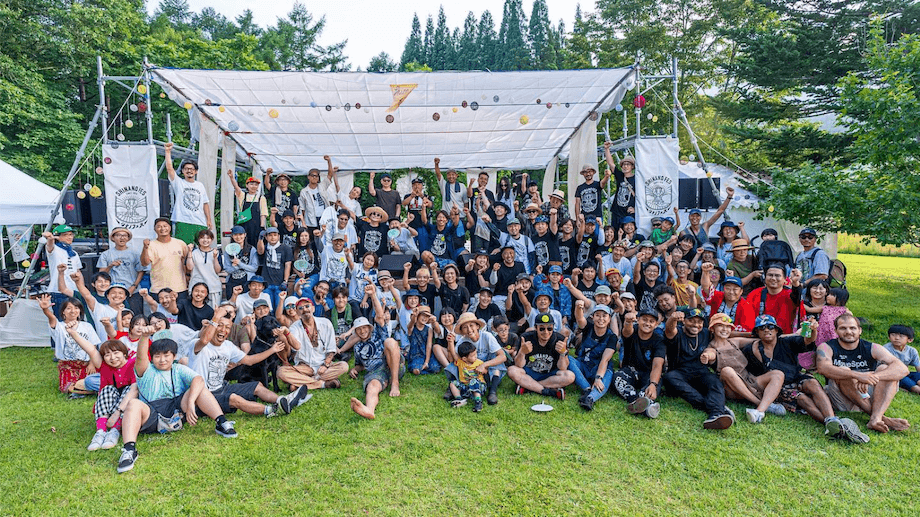

まちの人口約7,000人に対して、1,000人以上が訪れる一大イベント「シナノフェス」。朝から海へ出てサーフィンをして、夕方には野尻湖で遊ぶという、一見「何を仕事にしているのか分からない」自由な大人たちの姿も珍しくない、そんなユニークなまちで開催される一大音楽イベント「シナノフェス」。

5回目となる今年(2023年)、フェスの実行委員長を務めた林拓さんにお話を聞きました。

長野県信濃町にUターン。町内外の人に信濃町のことを知ってもらう機会をつくりたい

小学生のときに信濃町へ移住した林さん。進学のために上京して、アパレル店の内装などを手がける仕事に就いたものの、睡眠時間を削り気持ちを入れてつくったものが、短い周期で壊されていく実情を目の当たりにして、違和感を覚えたといいます。

そんなときに起きた東日本大震災で、その“違和感”が“価値観の変化”へ。

「『なんでこのタイミングで洋服屋さんをつくっているんだろう』と思うようになって、もう東京に住むのはいいかなと思ったんです。」(林さん)

東京を離れようと思ったときに思い出したのは、高校生まで過ごした信濃町のこと。子どもが生まれるタイミングで、再び信濃町へ。

戻って就職した建築会社「株式会社ログラフ」では、自分で手を動かす現場仕事を担うことに。そこへ舞い込んだ、幼なじみからの「実家をログハウスにしたい」という依頼が、林さんの転機になります。

限られた予算で叶えるために廃材を使ったり、当時のゲストハウスのスタッフや勤め先の大工さんが応援に来てくれたり。 そこには、東京で感じていた「すぐに壊されてしまう虚しさ」とは正反対の、「長く使ってもらえるものをみんなでつくり上げる楽しさ」があったそうです。

そうして生まれた新しい拠点『LAMP』を通して、価値観が似ている同世代のUターン組の友人たちと出会うようになり、次第に、「野尻湖で楽しいことやりたいね」という話が出るようになります。

直接のきっかけは、まちから受けたインタビュー。「今年何かやりたいことはありますか?」と聞かれた林さんが、「音楽フェスをやりたい」と答えたひと言。それを横で聞いていたまちの先輩・高遠さんが、こっそりチラシをつくって『やろうよ!』と声をあげたのがシナノフェスのはじまりだったそう。

「地元に音楽をやっている人もいるし、その人たちに出てもらえるようなフェスをやりたいって。町内にあるジャズバーの方は音楽に詳しいので、そういう方たちも一緒に、5、6人の実行委員のメンバーではじまったのが最初です。」(林さん)

出店者も出演者もお客さんもスタッフも。みんなを想ってみんなでつくる、まちのフェス

実は、林さん以外のメンバーは、みんな地元で育ってそのまま地元で独立して仕事をしている人たち。お祭りやイベントが減るいっぽう、地域のしがらみが少ない移住者がはじめるまちイベントが増えるなか、まちの人が主催の中心というシナノフェスはめずらしい。

「地元民も移住者もなるべくミックスさせて、まちの人みんなに来てもらいたい。そんな想いを込めて企画している」と林さんは話します。

まちで暮らす日々のなかで、「雪が多くて住みづらい」と言う長くまちに住んでいる人たちと、逆にその環境を「最高じゃん」と言う移住者と。

「両者の温度差は結構あって、それがもうちょっと埋まればいいなと思う。フェスがそういう役割を果たせたらいいなとも思うし、ここ良い場所だなって気づいてもらえればなおいい」(林さん)

そんな、まちに対する様々な思いが込められているシナノフェスの鍵は、やはり「まちの人」

ステージ演奏のプログラムにはしっかりと「地元枠」が設けられ、イベントの協賛や出店、出演を募る広告も、まずは地元新聞の折り込み広告で、最初にまちの人へ届くよう意識して告知の方法を選んでいるという。

町外からの出演アーティストとのつながりは、まちにあるジャズバーがそのハブ的存在に。過去にライブ出演してくれたアーティストに声をかけたり、そこからまた別のご縁につながったり。人と人の連鎖的なつながりがイベントを形づくっている。

「大きい資金をかけて著名なアーティストを呼ぶということも、やろうと思えばできることですけど、でもやっぱり、まちの人とのつながりや関わりがあるアーティストさんに出てもらいたいっていう思いがありますし、その方が自分たちに合っている気がします」(林さん)

今回で5回目となるシナノフェスには、有名フェスに出演するアーティストの参加も。まさに、人とのつながりでバンド参加してくれた『渡辺俊美&THE ZOOT 16』の渡辺さんからは「気取った感じでもなく、地元の人も来やすいし、移住してきた人も来やすい。かと言って、「村祭り」的でもない、丁度いい感じのフェス」という嬉しい評価を受けた。

それは林さんが狙ったところでもあったそう。

「フェス慣れしていないおじさんたちでつくっているフェスなんですけど、そういう風に言ってもらえたのはすごい嬉しかったですね」と林さん。

まちの人からも、「来年もやってほしい」「今年もステージ最高だった」などの声があがっている。加えて、第1回目の開催から関わっている友人たちからも、「ここまでのステージになったのはすごい」と言ってもらい、そうした周囲からの声がモチベーションにもつながっているといいます。

中止が続いた4年の間にも、「今年はやらないの?」と聞かれるくらい、すっかりまちの人たちが楽しみにするイベントになった。それは、ひとえに林さんや実行委員メンバーがイベントづくりにかけてきたこだわりの賜物。

なかでも考え抜いたのが、出店と音楽ステージの配置。 出店を多くしたい、でもステージ前にも人が集まって音楽を聴いてもらえるようにしたい。そのためにどんな配置にすれば良いか、受付などにいるスタッフからもステージが見えて音楽が聴けるためにはどうしたらよいか、と毎年試行錯誤のくり返し。

そこにあるのは、出店者や出演アーティスト、フェスに来た人たち、イベントに関わる「みんな」を想う心遣い。

見事な動線の会場づくりを実現させているのが、きめ細かな打ち合わせだと感じます。

イベント開催の1年前から月1回の打ち合わせを行い、開催日が近づくにつれ最後は週1回の頻度になるといい、イベントが終わった日の夜は「泥のように」眠るくらい全力投球。

それでも、林さんからは、苦労の悲壮感よりも楽しんでいるエネルギーがたくさん伝わってきます。

ふと立ち返り考えた「イベントを続ける意味」。それは、“やっぱり子どもたちじゃない?”

はじめは「楽しいことをしよう」から出発したイベントが、回を重ねるうちにふと立ち返り、「俺たちなんでやっているんだろう」と、みんなでその意味を探し出していく作業になった。そこで行き着いたのは「子どもたち」のこと。

「大半の子どもたちは、都会に憧れて一度は東京に出るじゃないですか。それで、大学へ行って仕事をして、僕と同じ流れになると思うんですけど、そんな後に『戻ってきてくれたらいいな』って」(林さん)

親と一緒に信濃町に移住してきた当時を振り返り、「特別に印象に残る大きなイベントがあったわけでもなく、それほど長く住んでいたわけでもないけれど」と林さん。頭に浮かぶのは、子どもの頃に野尻湖で遊んだ楽しい思い出や、ちょっと変わった面白い大人たちがしょっちゅう集まって楽しそうにしていた姿。

「子どもたちを『楽しませたい』というか、大人が音楽を聴いて楽しめる場所を自分たちでつくっている、その姿を子どもたちに見せたい。『父ちゃん、母ちゃん楽しんでいたな』と覚えてくれていて、東京に行ったときにそれを思い出して、『戻ってもいいいかな』って思ってくれたら」(林さん)

信濃町の資源であり魅力は“人”。そんなみんなで「手づくり」することの楽しさがここに

林さんが独立・開業して営んでいる「GOOD TIME BUILD」という社名には、「ただ建物をつくるわけじゃなく、そこで過ごす良い時間をつくりたい」という林さんの想いが込められ、それはシナノフェスの運営においても共通した理念のようになっています。

例えば会場づくりに関しても、お金を払って業者に頼めば、ステージを組む作業は簡単に済んでしまう。そこを、あえて大変でも、建築系の仲間や、周りにいる人たちを集めてみんなでつくる方が、やっぱり楽しい。林さんのなかでは、「業者に頼んで簡単につくること」よりも「みんなでつくること」の方が優先度が高い。

「みんなが一生懸命に力を投入してやっていることが面白いっていうか、やりがいがあると思っていて。お金がからんでくると、やっぱりうまくいかなくなることが出てくると思うんですよね。だから、『自分の利益』になるとかいう風にはあんまり考えない」(林さん)

最後に、他の地域でシナノフェスのようなイベントをやりたいという人にどんなアドバイスがあるかと尋ねたところ、こんな答えが返ってきました。

「自然が豊かなところが信濃町の魅力でもあるんですけど、そこに寄ってくる『人』こそが1番の資源というか、魅力だと思っています。人生にこだわっている人というか『変わっている人』が多いですね。

信濃町には自営業者が多いし、多様な職業の人がいて、『みんなを集めると何かしらできちゃう』っていう人が集まっている。だからフェスも成り立っているなと。それってすごいことだと思います」(林さん)

信濃町という独特な雰囲気のまちに集まる、ちょっと変わった面白い大人たち。

林さんには人と付き合う上でのポリシーがあると言います。それは「なるべく深く考えないこと」。自分のことを「わりと『軽く』生きるタイプ」だとも分析しています。

そのしなやかさが多様な人たちを受け入れ、みんなが気持ち良く同じ時間を過ごせるシナノフェスをつくっているのかもしれません。

そんな林さんの目下の課題は、これから「若い世代にも関わってもらう」こと。

林さんたち初期メンバーの年齢がだんだんと上がっていくことを考えたとき、次の世代へつなげていくことを考えるのは必然のながれ。そのために、まちの地域おこし協力隊や実行委員メンバーの子どもなど、若者たちを積極的に巻きこんでいるといいます。

シナノフェスをはじめて、もうすぐ10年。それは、小学生のときに音楽クラブの一員として出演してくれた子が、大きくなって高校生バンドを結成するくらいの年月。

これからのシナノフェスがどう変化していくのか、林さんたちまちの大人が楽しむ姿を見て育った子どもたちが、大人になったときに、どんな記憶としてまちのことが思い出されるのか、楽しみです。

LOCAL LETTERでは、オモシロい地域の取り組みや人を取材しています。日々の暮らしにローカルのちょっとした刺激が欲しい方に。ぜひ他の記事もご覧ください!

Editor's Note

編集後記

とにかく、林さんからはポジティブな言葉ばかり。苦労話よりも、「こうしたら楽しい」とか「誰かのために」と課題に対して柔軟に向き合うしなやかな姿勢に、こう在りたい!と刺激を受けました。取材中は役場の方にお世話になり、まち自体の魅力も感じました。

Hitomi Nishizawa

西澤 ひとみ

Articles