LOCAL LETTER

肩書きで自分の枠を決めない。3年目の協力隊員が大家さんになった理由

TOCHIGI

栃木

拝啓、肩書きにとらわれず、ローカルでの自分の役割を模索するアナタへ

地域のために活動したいけれど、地域の人とうまく馴染めるか不安だという声を聞きます。

わたしたちはどんなときに、不安な気持ちを乗り越えて前に進んでいけるのでしょうか。

「しんどいときには、何気ない会話ができる人がいると安心」

そう語るのは地域おこし協力隊員で地域ライターの小松原啓加さん(以下、啓加さん)。栃木県で一番小さな自治体、約9,200人の住む塩谷町で活動しています。

高原山や尚仁沢湧水(しょうじんさわゆうすい)などの豊かな自然、スプレー菊や、しめ縄といった名産品。そんな塩谷町の魅力を人物にスポットを当てて発信中です。

啓加さんが地域おこし協力隊になるまで、塩谷町に知り合いはゼロの状態。それが今では行く先々で「ひろかちゃん」と親しみを込めて声をかけられるほど、まちに溶け込んだ存在に。

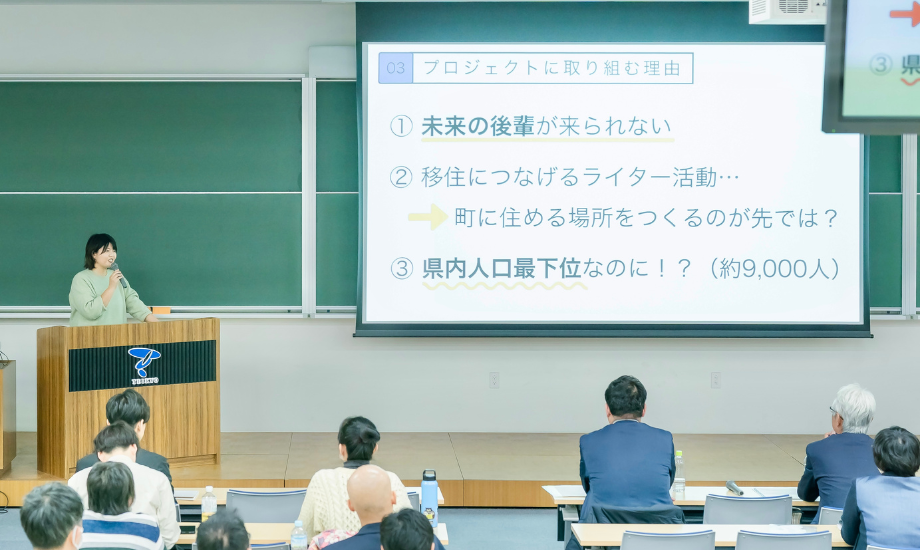

協力隊活動3年目の今年、啓加さんに「大家さん」という新たな肩書きが加わりました。自身が空き家のオーナーとなり、住まいとして整え、移住者に貸すという新しい挑戦に踏み出しています。

協力隊として最後の年というタイミングで、なぜ「住まいづくり」を?

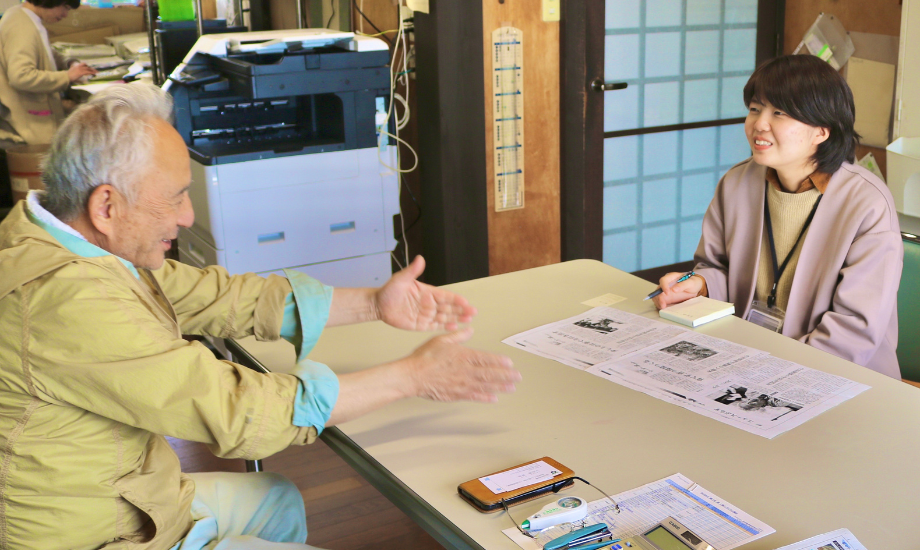

普段、ライターとして聞き手になることが多い啓加さんに、お話を伺いました。

人に会いに行っていたら自然と馴染んだ

地域おこし協力隊の活動3年目となる現在、塩谷町の移住定住支援サイト内の移住コラム執筆や公式Instagramでの発信といったライター業務だけでなく、イベントの企画・運営、空き家の利活用促進事業などに取り組む啓加さん。

着任時のミッションは「ライターとして地域のキーパーソンを取材、発信すること」でした。当時、塩谷町では地域おこし協力隊の募集に先駆けて、住民の声を聞く取り組みとして「リビングラボ」を開いていました。

「どんな協力隊がいたらいいかリビングラボで意見交換をしたそうです。そこで、このまちにはおもしろい人、挑戦する人がたくさんいる。でも知られていないから、その人たちをPRする人がいたらいいんじゃないかと。そんな背景もあって、ありがたいことに私がその役割を担わせていただくことになりました」(啓加さん)

『塩谷ぴーす』という、できたばかりの移住定住支援サイトの中身を充実させていくためにも、まちの人に積極的に取材する必要がありました。当時、塩谷町に住み始めたばかりの啓加さんでしたが、不思議と地域の人と壁は感じなかったといいます。

「皆さんすごく優しくて。私自身、あまり“よそ者”という意識もなかったんです。いろんなところに顔を出していたら、自然と馴染めたという感じですね。ライターというミッションが地域に関わる大きなきっかけにもなりましたし、たぶん私が“お役所っぽくない雰囲気”だったのも、よかったのかなと思います」(啓加さん)

取材活動をスタートさせた2023年6月から2025年6月現在までに、啓加さんがインタビューをしてきた塩谷町の人は37人。年齢、活動の種類もさまざまです。意識して、いろんな属性の人に取材すると決めているそう。

「取材先を探すことに困った経験はないんです。移住する前に“このまちにはおもしろい人が多いよ”と聞いていたのですが、実際に来てみたら“本当にたくさんいるんだ”と驚きました。記事の反響を聞くこともあり『ひろかちゃんに書いてもらった後、お問い合わせが何件も来たよ』なんて言ってもらえると、やっぱり嬉しいですね」(啓加さん)

こう話しながら、目尻を下げる啓加さん。一度取材した相手とは、その後も交流が続くことが多いといいます。ときにはふらっとお茶を飲みに行ったり、お店を営んでいる方のところには買い物に行ったり。地域のイベントがあるからと、声がかかることもあります。

「取材対象者とライターという関係にとらわれない“つながり”を大切にしています」(啓加さん)

取材時は、撮影も編集も全て自分だけでおこなうという啓加さん。

「最初から、比較的大きな裁量を任されていました。その自由度が、私にとってはむしろ心地よかったですね。取材するお相手も、自分で選んでいます」(啓加さん)

裁量の大きさにプレッシャーを感じる人もいる中で、啓加さんにとってはそのスタイルが自然にフィットしていたといいます。

着任して早い段階で、LOCAL LETTERが開講するインタビューライター養成講座を受けたり、塩谷町出身のカメラマンを紹介されて撮影について教えてもらったりと、学びながら実践する日々を過ごしました。

「地域おこし協力隊の活動に役立つ内容であれば学びの機会に対しても活動費が出るため、すごく助かっています。

さらに月に一度、協力隊・役場・支援組織の三者で面談をする時間があり、業務上の疑問や悩みを気軽に相談できるのもありがたいですね」(啓加さん)

塩谷町では2025年現在、民間組織が関わって協力隊のサポートをする体制がとられています。

あたたかい住民と、すぐに相談できる環境。人と環境の両方に恵まれたからこそ、今も活動を続けられていると啓加さんはいいます。

ただ、啓加さんは最初から地域おこし協力隊員を目指していたわけではありませんでした。

草の根でつながりたい、つなげたい

啓加さんが就職を考えたときに重視したことが、人とのつながり。

「この先の人生を考えたときに、人とつながって生きていきたいなと。草の根レベルで人とつながれる仕事はないかという視点で仕事を探しました」(啓加さん)

専門学校時代には、有機農業や農村開発について学んだ啓加さん。地域のマルシェに出店したり、関西まで足を運び専門学校をPRする活動をしたりと、海外から来ていた多くの留学生を含め、さまざまな地域の人と関わる経験をしてきました。

経歴と想い、どちらにもマッチしたのが、当時住んでいた那須塩原市からそう遠くない塩谷町の地域おこし協力隊の募集です。

「募集を見つけた瞬間に『これいいじゃん!』って(笑)とくにただ情報を発信するだけではなく、人にフォーカスして発信するという点が。これまでのご縁も大切にしながら、学んだことを実践できると思いました」(啓加さん)

これまで啓加さんのインタビューが、「はじめまして」の挨拶から始まったことは一度もありません。

「最初は町役場の職員さんが人を紹介してくれて、何回かお会いして大体の活動内容やお人柄を知ったうえで、改めて取材をお願いする流れが多いです。地域密着型の取材だからこそできる、おもしろさだと思いますね」(啓加さん)

担当している移住コラムは町外の人へ向けた発信を目的としつつも、取材先にも喜ばれる記事にしたいといいます。

「以前、『記事にしてもらえたことで自分の仕事に自信を持てるようになったよ、ありがとうね』と言ってくれた方がいて。ああ、よかったなって」(啓加さん)

人との関係性を大切にする姿勢は、ライターの活動だけにとどまりません。啓加さんがイベントを主催するようになった理由も、住民同士のつながりを深めるためでした。取材を通して人と出会ううちに、その人たち同士がまだ知り合っていないと気づく場面がありました。

「まだ知り合っていない人がいるなら、一緒に集まる場を私がつくろうって。まちの人同士、出会いや仕事のご縁にもつながればと思って開催しています。ライターの仕事の枠は超えてる気もしますけど、楽しいんですよね」(啓加さん)

これまでに『しおや人物展』など5回のイベントを主催。多いときには70人以上の参加者が町内外から集まり、交流を深めました。

地域おこし協力隊での活動が順調に進むなか、活動2年目の7月に啓加さんの活動は思わぬ展開を迎えます。

「たった2人が住む家すらない」と聞いて、いてもたってもいられなくなった日

転機は突然訪れました。任期中の啓加さんの所属は企画調整課。町役場には啓加さんのデスクがあり、日々の業務の中で職員たちと自然に言葉を交わすことができます。

ある日、何気なく啓加さんは来年度の地域おこし協力隊の募集人数について尋ねました。「2人採用したいけど、たぶん1人かな」と、隣の席の担当職員。

予算の問題かと思いながらも「どうしてですか?」と聞き返した啓加さんは、数秒後に言葉を失います。返ってきたのは「住める家がないから」という答え。

移住者を受け入れたい気持ちはあっても、受け皿となる住居の整備にまで手が回っていないという塩谷町の現実がそこにありました。

「たった2人の住む家すらないんだって衝撃を受けたんですよ」(啓加さん)

実態を調べていくと、町内に空き家はあるけれど買える家・借りられる家はない。町営住宅なら空いているけれど、年収の制限があるので難しいという状況がわかってきました。

たとえ行政が移住促進のために住宅を建てるとしても時間がかかるだろうし、民間企業に期待することも現状では難しい――まさに八方塞がりです。

焦りと危機感に襲われた啓加さんは、偶然知り合いに誘われて大家さんの集まりに参加したことをきっかけに、新しい世界を垣間見ることになります。そしてついに腹を決めたのでした。

「じゃあやるかと。自分が住むためではなく、人に住んでもらう家を私が買おうと」(啓加さん)

7月から家を探し始め、実際に購入したのは2月。家を買うまでは、長くて地道な道のりでした。

啓加さんは自分の足で空き家を見つけることから始めました。法務局で所有者を調べ、手紙を書いたそうです。

「手書きで15通くらい。地域おこし協力隊の肩書きを前面に押し出せるのは信頼を得るのに有利だったと思います。名刺も入れて、地域課題の解決のためにやろうとしていることをアピールして」(啓加さん)

返事はぽつぽつと来たものの、なかなか売買の話までは進みません。最終的に、啓加さんは不動産会社を介して購入することに。

「隣町の不動産会社も含め15軒ほど回りました。塩谷町の物件はないと言われたので、物件が出たら知らせてくれるように伝えて、連絡が来るのを待つ。その繰り返しです。物件があったと連絡が来たのは11月でした」(啓加さん)

ところが、やっと見つかった物件は農地付きの物件でした。農地付き物件は原則、農家でなければ購入できません。そこで、農業を行う覚悟を決め、農業委員会の許可を経て物件の購入までたどり着きました。

「すごいおもしろいですよ、新しいことやるって。専門学校で農業について学んだことはあっても、地域で実践したからこそわかることがいっぱいありました」(啓加さん)

大胆に、根を張って。広がる次のアクション

「自分が家を買うとは思いませんでした」と事もなげな顔で笑う啓加さん。

協力隊として3年の任期を終えた後は、ライター業、不動産賃貸業、空き家再生業、農業など、複数の仕事を「複業」として動かしていくことになりそうです。

「正直、自分でも思い切ったことをしたと思います(笑)。人からも『なんでそこまでできるの』と言われます。でもやっぱりお世話になった人が塩谷町にたくさんいるからなんですよね。

地域おこし協力隊を始めた当初は、社会人経験がないことがコンプレックスでした。それでも地縁もない中で新卒の私に、役場の人をはじめ、本当にいろんな方が親切にしてくださった。自分にとって楽しいことがたくさんあったこのまちに、住める家がないことが悔しかったんです」(啓加さん)

自分の後に来る人にも楽しいことがあってほしい、という想いが伝わってきます。塩谷町で暮らすという選択肢を作りたい。その一心で前進する啓加さんの選択は、大胆でいて地道。

たとえば物件は一括で購入する選択。ローンではなく自身の貯金を使ったのだそう。

思わず「一括なんですね」とインタビューの最後に問いかけると、啓加さんから実に歯切れのよい回答が返ってきました。

「ちっちゃく始めることが好きなんです。借金なしでいこうって決めていて。まずは1戸買って貸す。また貯金がたまったら1戸買って貸す。それを繰り返して広げていきたいですね」(啓加さん)

その語り口に不安が感じられないのは、何かあっても相談できる人がまちにいる安心感からでしょうか。ひとりずつ、着実にまちの人たちと信頼関係を結んでいった啓加さん。塩谷町に根を張ったキーパーソンとして、これからもまちの人の声に耳を傾け、しなやかに事業を育てていきます。

Information

2025年「WHERE ACADEMY」体験会を開催!

「自信のあるスキルがなく、一歩踏み出しにくい…」

「ローカルで活躍するためには、まず経験を積まなくては…」

そんな思いを抱え、踏みとどまってしまう方に向けて、

地域活性に特化したキャリア開発アカデミーをご用意しました!

「インタビューライター養成講座」「地域バイヤープログラム」「観光経営人材養成講座」など、各種講座でアナタらしい働き方への一歩を踏み出しませんか?

<こんな人にオススメ!>

・都心部の大手・ベンチャー企業で働いているけど、地域活性に関わりたい、仕事にしたい

・関わっている地域プロジェクトを事業化して、積極的に広げていきたい

・地域おこし協力隊として、活動を推進するスキルや経験を身に着けたい

まずは体験会へ!

参加申し込みはこちら

Editor's Note

編集後記

「自分が協力隊員じゃなくなったとしても、この町で出会った人とずっとこれからも仲良くしていけるなっていう確信があります」。清々しく言い切る啓加さんの言葉には説得力がありました。啓加さんの行動は簡単にはマネできないとしても、自分にできることをする、その延長線上で地域にとけこみ活動をひろげていく姿には、学ぶところが多いと感じました。

JUNKOKO HIRANO

平野ジュンココ

Articles