LOCAL LETTER

【前編】人と地域によりそい、“信頼”と向き合ってきたぼくらの10年間

ZENKOKU

全国

拝啓、人と地域に誠実に向き合っていきたいアナタへ

「ぽぽさん」

なぜこの愛称で呼ばれているのか、何度、聞かれているのだろう。

10周年を迎えた株式会社WHEREで代表を務める、「ぽぽさん」こと平林 和樹。

10年間、人と地域に真剣に向き合ってきた平林は、日々何を感じ、どのような思いを持って走り続けてきたのでしょうか。

本記事は、WHEREの10周年を記念し、前編では平林の生き方を、後編ではWHEREの事業戦略と今後の構想を語ります。

インタビュー中は始終、「ぼく」ではなく「ぼくら」という主語を使う。

それほど、平林自身の生き方とWHEREの事業が密着していることが分かります。

そこには、“信頼”を軸に、人と地域の出会いと偶然の体験を大切にする生き方がありました。

心から“信頼”と向き合ってきた10年間

いま、大切にしていることなにかという問いかけに、「信頼です」と即答した平林。

「ぼくの人生は、人との出会いからできている。この10年間、たくさんの変化があるなかでWHEREを続けてこられた大きな理由は、関わる人たちからの信頼と、ぼくらからの信頼が成り立っているからだと思っています。

創業からずっと『WHEREで出会う人は、いい人たちばかりだよね』と言われてきました。これは、“信頼”があるからこそだと」

そのなかで、自身はどう思われる存在でありたいのか。

「お世話になった人に行動で応えるだけでなく、ぼくがもらったものを次の人に渡していく、両方の側面から“恩返し”できる存在でありたいです。

『ぽぽに相談したら何かしら返ってくる』『ぽぽは俺が育ててやった』とか、そう思われたらうれしいですね」

まるで遊牧民。休日の過ごし方が生み出す事業のタネ

普段は社員や地域のことを考え続けている平林。仕事モードを離れたとき、どんな時間を過ごしているのかも聞いてみました。

「予定に縛られず、アウトプット前提ではない、その時々の偶然の出会いや体験を楽しんでいます。

一日中本を読んだり、カレー屋さんにいったり、秋晴れで気持ちがいいからここに行ってみようと決めたり」

そのときにやりたいことをやる。まるで、その時々の状況に合った生き方を選択する遊牧民のような休日の過ごし方は、実は次の事業のタネにつながっています。

「仕事では、第一にクライアントの目的達成を考えますが、ただ同じことを繰り返すだけでは変化がなく、枯渇してしまう。その時々の偶然の出会いや体験を純粋に感じることで、自然と新しい視点が取り入れられていく感覚があります」

平林の考えは、WHEREの制度にも取り入れられています。

“TANKYU&KAITAKU制度(探求&開拓)”は、メンバーが出張やフィールドワークの前後で自由に探求活動をしていいというもの。その地域で自分の趣味をしてみたり、となりの地域でおいしいご飯を楽しんだり。

自由で純粋なインプットが、次のアウトプットにつながっていきます。

2つの転機。人と地域に向き合うことでつくりあげた今のWHEREのカタチ

さまざまなアウトプットがなされるなか、今のWHEREをカタチづくる大きな転機が2回訪れたといいます。

1.自治体との仕事の経験やノウハウを、地域に根付く「企業」にも広げて価値提供をしたこと

創業初期のWHEREは、自治体からの事業委託の割合が100%。それだけでは活動の範囲が限られてしまうと感じていた矢先、札幌の百貨店と次の事業の柱を考えるプロジェクトを行ったことが転機となりました。

「自治体だけでなく、地域の企業も変化を求められているタイミングだと気づきました。自治体との仕事で培ってきた経験やノウハウが、地域企業の挑戦にも活かせると確信できた瞬間でした」

そこから、地域に根ざす老舗企業の存在意義の再定義と、それに合わせたビジネスモデルの変革、はたまた企業のコミュニティづくりなど、様々な企業との協業につながっていきます。

「今、+NARU NIHONBASHI*のプロジェクトでご一緒している三井不動産は、大きなデベロッパーであり、地域やまちづくりにも深く関わっている企業。経済だけではなく、まちそのものと向き合っている企業は、WHEREの取り組みと響き合っていると感じています」

2.地域活性やまちづくりに携わりたい人へ学びの場を提供し、地域で活動する流れをつくったこと

「昨今、地域活性やまちづくりなど、社会性の高いものに挑みたい人が増えてきています。

単にいい地域や会社があることを紹介するのではなく、学びの場を提供して、自分の培ったスキルや経験が地域で活かせると気づいてもらう。学んで準備を整えたら、ローカルに飛び出して活動する流れができたらいいなと思いました」

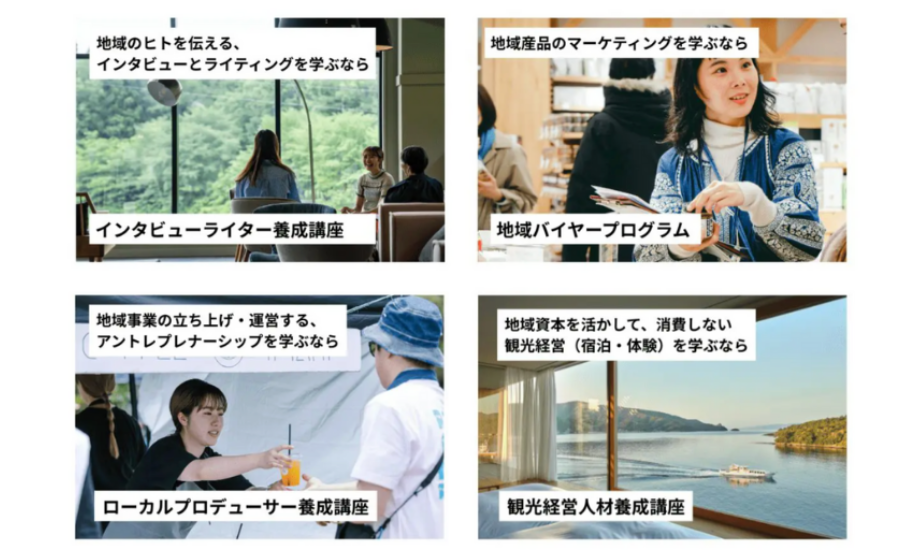

WHEREでの学びの場のはじまりは、140名以上の卒業生を輩出するインタビューライター養成講座です。

「それまで出会うライターさんは、独自に学ばれている方が多かったんです。そこに、体系的な学びの機会を提供することで、人の生き方や思いを通じて、より地域の魅力を伝えられる人が増える。地域にまた違う変化が起こると思いました」

地域に踏み出す人を増やしたい。“WHERE ACADEMY”にたどりついた原体験

インタビューライター養成講座の開講から、今や6講座を開講する“WHERE ACADEMY”へと広がりました。

“WHERE ACADEMY”の着想は、平林自身が肌で感じた3つの原体験にありました。

「1つ目は、インタビューライター養成講座を提供して、ライターさんが本当に喜んでくれたこと。卒業生は、LOCAL LETTERはじめ様々なメディアで書いていたり、地域で活躍したり、それぞれのかたちで活かしてくれています。

ぼくらだけで人や地域の魅力を伝えようとすると手が足りないけれど、地域に与えられるインパクトが大きくなると思いました。

2つ目は、就活中の大学生から『地域活性の仕事に携わりたいけれど、新卒で雇ってくれる会社がない。どうしたらいいですか』と質問を受けたこと。

その瞬間ハッとさせられました。情熱を持って取り組みたい人がいるのに、その受け皿がないことは大きな課題だと感じました。

地域の企業の多くは少数精鋭で、教育する時間や環境が取れないこともあると理解しています。 だったら、ぼくらがその役割を担って、学んだ人たちが地域で活動できる道を作れたら、地域の企業にとっても、本人たちにとっても喜ばれると思いました。

3つ目は、4人に1人が移住したいと考えている時代であるのに、状況が10年間ほとんど変わっていないこと。その理由の多くは、収入や働き先など、生活の基盤となる仕事に不安を持っていることにあります。逆に、仕事の不安さえ解消できれば、暮らしも含めて自分なりの挑戦を選べる人が増えていくはず。

だからこそ、今のWHERE ACADEMYへの取り組みに至りました」

「事業の起点には必ず誰かの声があって、その時々求められていることをやっていくことがWEHREらしさ」と平林は話します。これまで事業を通して、地域で活動する人を続々と増やしてきました。

地域とかかわっていきたいアナタへのメッセージ

最後に、地域に関心はあるけれど、次のアクションに悩む読者へのメッセージをもらいました。

「主語を“自分”で考えると、次のアクションを考えやすくなると思います。“地域”を主語に置くと、その地域で自分に何ができるだろうと一気に見えづらくなってしまうから。

たとえば、『本が好きだから、このまちに本屋さんをつくりたい』とか『ITが好きだけど、この地域にはIT企業がないから自分で立ち上げよう』とか。みなさんが、地域で活かせるものをもっていると思います。

ぼく自身も、『地域の面白さが伝わらないのはもったいないから、自分がやる』という感覚です。

LOCAL LETTERを読んでいただくときにも、さらに一歩踏み込んで、『自分がこのまちにいたら、何をしたいか』。そんな問いと向き合ってもらえると嬉しいですし、ぼくらもきっかけをつくり続けていきたいと思っています」

人と地域をつなげる取り組みは、2025年12月開催の「ひと・ちいきEXPO*」にもつながっていきます。

*ひと・ちいきEXPO…ローカルで働きたい方を対象に、地域に根づき活躍・成長中で求人募集中の事業者や自治体をつなぐイベント。さらに、ローカルで活躍するプレイヤーのピッチの場なども。“働く”と“学び”が交差する場。

これまで、“信頼”を軸に人と地域とかかわってきた平林。今後は、どのような事業を展開し、次の10年を駆け抜けるのでしょうか。駆け抜けた先には、まだ見ぬ出会いと共創の物語が続いていきます。

後編では、株式会社WHEREの事業戦略と今後の構想についてお届けします。

Editor's Note

編集後記

ぽぽさんとの出会いは私の人生の転機の一つとなっていて、たくさんのおもしろい人や地域との出会いをもたらしてくれました。なぜ「ぽぽさん」と呼ばれているのかは、ぜひご本人に会って聞いてみてください。

Mei Fushimi

mei fushimi

Articles