LOCAL LETTER

2025年6月開催!“正解なき時代”を面白がるために。実践者たちの対話の場「SHARE by WHERE in 東海」

ZENKOKU

全国

拝啓、地域に向き合いたいけれど、何から始めていいかわからないアナタへ

東海エリアを舞台に、地域経済を“結ぶ”場が今年も帰ってきます。

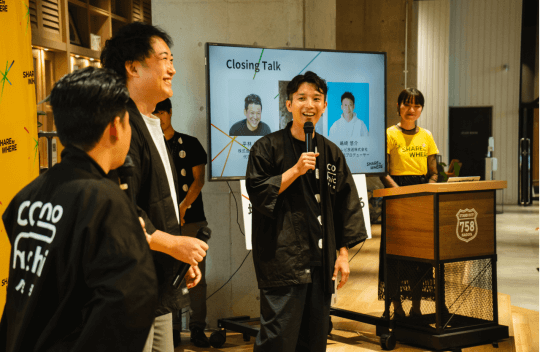

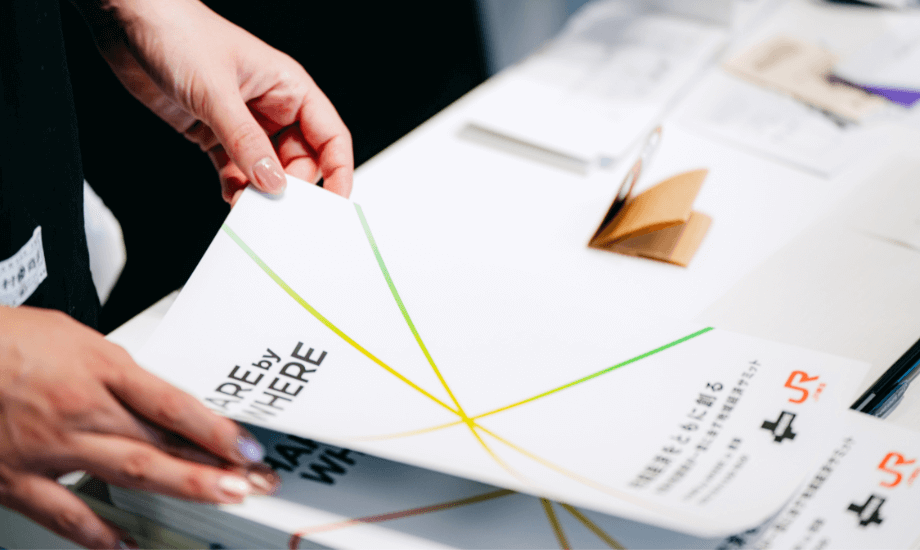

「SHARE by WHERE in 東海」は、起業家・自治体職員・大学教授など、立場も年齢も異なるプレイヤーたちが一堂に会する地域経済サミット。2025年6月27日(金)、再び名古屋にて開催されます。(詳細はこちら)

「地域に向き合い、行動したい」と願うアナタにこそ、ぜひ知ってほしいイベントです。

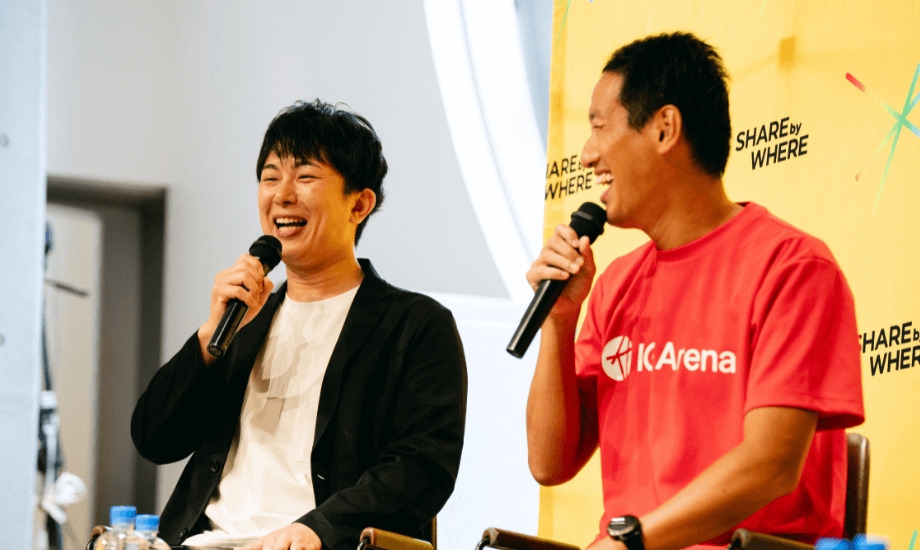

本記事では主催である東海旅客鉄道株式会社(以下、JR東海)事業推進本部 係長の吉澤さんと株式会社WHERE(以下、WHERE)代表取締役の平林さん、お二人による対談を通してイベントの舞台裏と、会場でより深い時間を過ごすための視点をお届けします。

資料なし・台本なし。正解なき場の価値を求めて

「答えのある議論はしない。むしろ、モヤモヤを持ち帰ってもらいたい」

そう語るのは、JR東海の吉澤さんです。

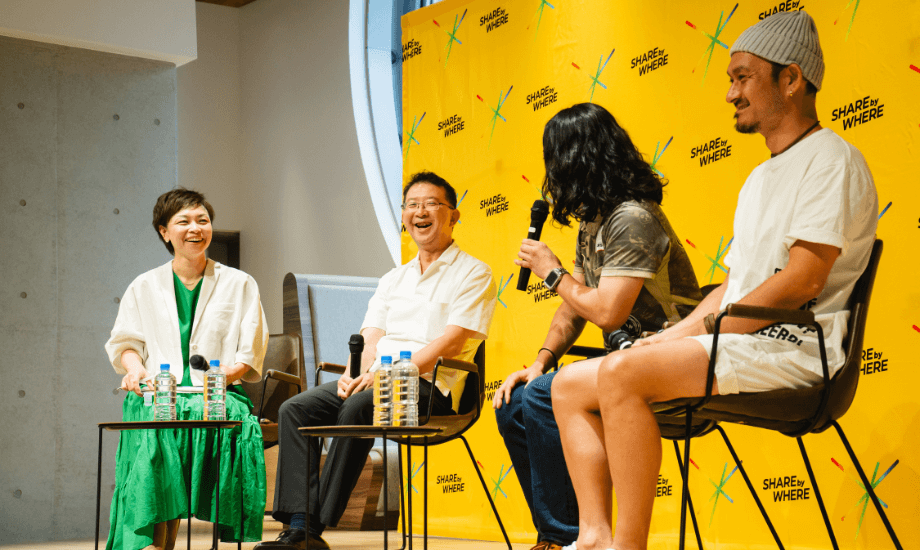

地域経済をめぐる問いには、唯一の正解などありません。だからこそ「SHARE by WHERE in 東海」ではスピーカーは資料なしで、あえて“その場で議論する”スタイルにこだわっています。予定調和を排し、台本のないセッションのなかでこそ思わぬ問いや視点が立ち上がるからです。

「参加者にとっては、筋書きがないからこそ頭をフル回転させながら聞くことになるので、終わったあとにはモヤモヤが残るんですよ。そのモヤモヤを持ち帰って、自分の事業やプロジェクトをもう一度見直すきっかけにしてほしい。そんなふうに思っています」(吉澤さん)

イベントは4本のトークセッションを中心に構成されています。1時間15分のセッションが3本、そして1時間のセッションが1本。いずれも、じっくりと深く語り合える“余白”が設計された時間です。

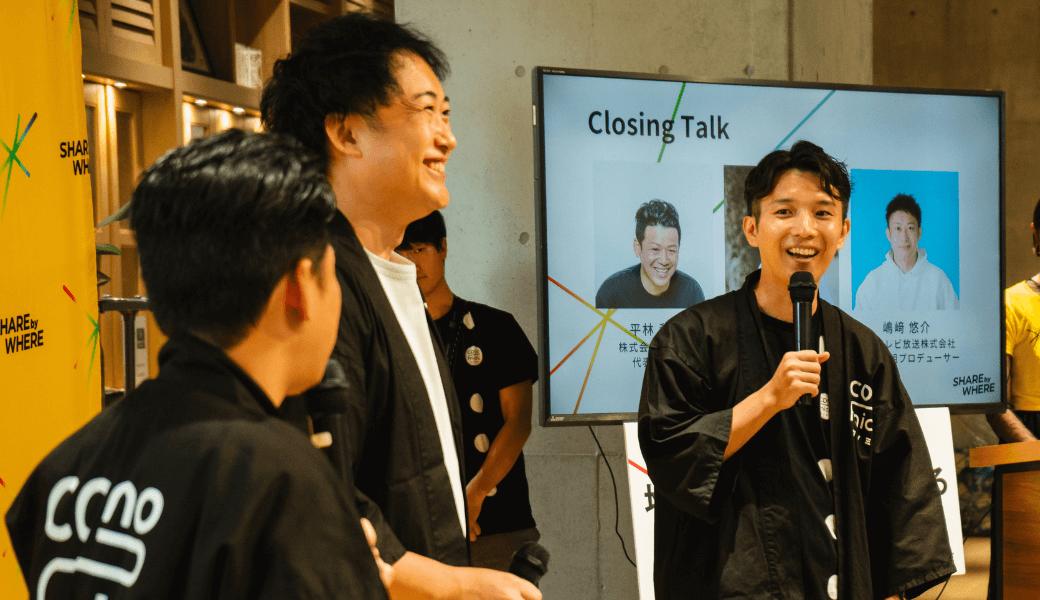

「昨年やってみて、“思考の深さ”が見える場だということを強く実感しました。1時間15分はセッションとしては結構長い時間なんですけど、それだけあるからこそ表面的な話では終わらないんですよね。

同じような事業をしている参加者の方から『やっていることは似ているけれど、考え方の深さがまったく違う』と感想をいただいて、とても印象に残っています」(平林さん)

一方的な講義でも、決められた“正解”を教わる場でもない。

参加者と登壇者が対等な目線で問いを投げ合い、ときに迷いながら考え合う。そんな“モヤモヤ”こそが、次の一歩を考えるきっかけになるのかもしれません。

コラボレーションの背景にある「変態」たちの熱量

今回、共催という形で再びタッグを組んだJR東海とWHERE。

実はこのコラボレーションは、吉澤さんの強い想いから始まったものでした。

各地の自治体や事業者と連携しながら“関係人口を育む場”を仕掛けてきた吉澤さんは、つながりが次のアクションを生む力を肌で感じてきました。過去に参加した「SHARE by WHERE」での熱量と出会いが、自身の現場での課題意識とぴたりと重なったといいます。

「以前SHARE by WHEREに参加して、これは東海エリアでも絶対にやりたいと思ったんです」(吉澤さん)

その後、岐阜県での地域プロジェクトで一緒になった吉澤さんと平林さん。道中に隣り合わせになった電車内で、2時間半もの間、吉澤さんは「ぜひ一緒にやりましょう」「じゃあどうやってやりましょうか」と熱く語りかけ、平林さんを巻き込んだのだとか。

「すごかったです、開催日程まで決められましたから」と笑う平林さん。共催の裏には、そんな“熱のバトン”がありました。

では、この2社はなぜうまく交わったのでしょうか。

「JR東海としての強みは、やはり地域に根差していることだと思っています。地域の中で信頼関係を築きながらエリアをまたいで人を結んでいく視点は、鉄道会社だからこそでもありますよね。地域って、どうしてもそれぞれ独立して動きがちなんですけど、それを“つなぐ”のが僕らの役割なんじゃないかと思っていて」(吉澤さん)

地域に深く根を下ろして各地で信頼や関係性を築くことを「縦のつながり」とするなら、鉄道会社として東海エリア全域を結ぶ「横のつながり」もJR東海で担っています。地域と地域、人と人を結ぶ役割を長年担ってきたからこそ、複数の自治体や企業をまたいで関係を編み直す視点を持っているのです。

一方、WHEREは「場の作り方」に圧倒的な強みがあります。全国のローカルプレイヤーを支援するネットワーク力に加え、“本気の対話が起こる空気感”を丁寧に編んでいくスキルは、WHEREならではの武器です。

「地域と地域を横断してつなぐJR東海さんの視点と、プレイヤー同士が腹を割って語り合える場をデザインするWHEREの役割って、すごく補完し合うんですよね。いろんな地域のプレイヤーとネットワークを持ちつつ、特に大事にしているのが“場のつくり方”です。

ただ集まるだけではなくて、ちゃんとお互いを知って、引き出し合える空気感をどう設計するか。そこにいつも時間をかけています」(平林さん)

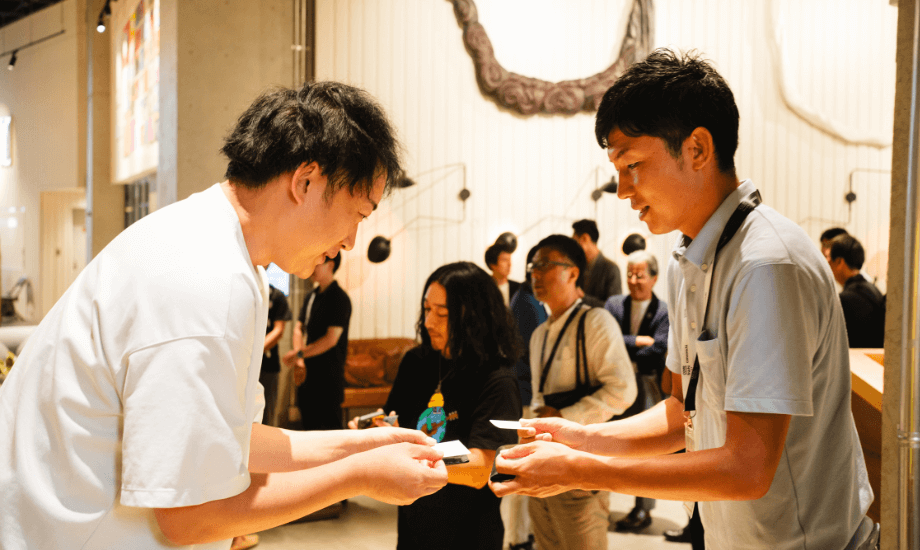

平林さんは「堅いビジネスの場でもないし、飲んでるだけでもない。その“ちょうどいい場”を作ることをすごく大事にしている」と語ります。

そして、そんな場所に集うのがローカルを担う“変態”たち。

「これは最大限の尊敬を込めて言うのですが(笑)、良い意味で変態の集まりなんです。独自の世界観で、自分たちのやり方で生きてる人たち。普通にしてたらなかなか関われないし、そもそも忙しい方が多いんです」と平林さん。

だからこそ、交わり、コラボレーションが起こる「場」のデザインが必要です。

地域を知り尽くし、線でつなぐ力を持つJR東海と、点と点を面に変える空気をつくるWHERE。

このふたつの“強みの掛け合わせ”こそが、「SHARE by WHERE in 東海」というイベントを生んだ原動力になっています。

突き詰めつつも、オープンに。東海エリアがもつ独自の個性とは

「東海には独立志向が強く、専門性の高い事業を行っているプレイヤーが多い印象があります」(吉澤さん)

東海エリアには、確かな実績とこだわりを持って事業を突き詰めていく個性派のプレイヤーが多い一方で、地域をまたいだ連携はあまり多くないというのが、これまでの実感だったといいます。

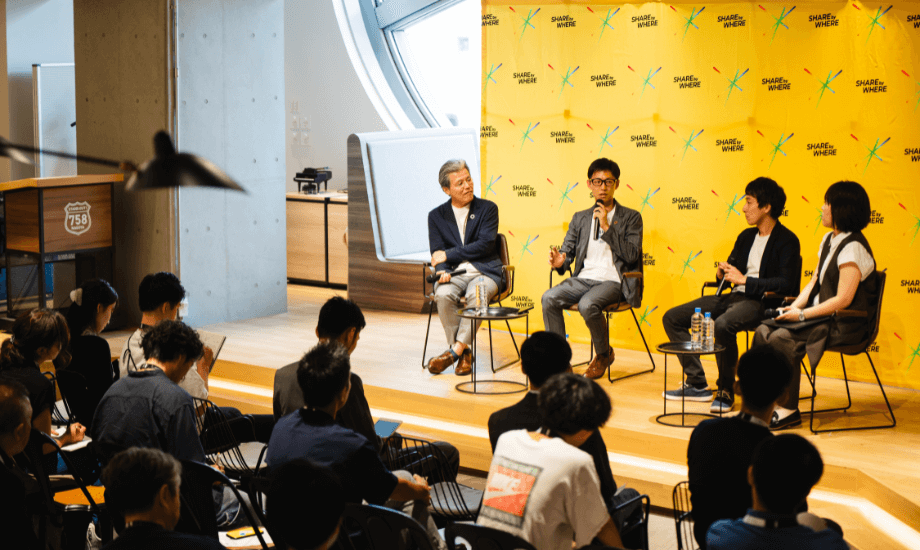

だからこそ、今回の「SHARE by WHERE in 東海」では、“事業を突き詰めた人たちが、地域や立場を超えて交わる”ことを重視しています。産官学の垣根を超えた意外性のある組み合わせからこそ、思いもよらない気づきや問いが生まれる——そんな期待が込められているのです。

「視点の違いは、毎回すごく大事にしています。行政だけ、民間だけ、というようにセッションの登壇者を偏らせない。一口に観光事業といっても、インバウンド向けか国内向けかでも大きく違うし、関わる人についても事業者なのか研究者なのか、立場の違いだけでもバリエーションがあります」(平林さん)

今年の登壇者たちにも、そうした“多様性のあるプロフェッショナル”が揃っています。ひとつの分野を突き詰めながら、同時に他地域や他分野とも手を携え、視野を閉じずに開いている。専門性が高いのに閉じていない。それが、今年の登壇者たちに共通する魅力です。

「たとえば今回、ウールの世界三大産地・尾州エリアで繊維メーカーを営みながら『アトツギ×スタートアップ』の共創をテーマにした企業間コミュニティを立ち上げたり、過去に北海道・上川町のアドバイザーも務めたりされている方もゲストスピーカーのお一人としてお呼びしています。自社の事業をしっかり持ちながら、他地域や他業種と交差するような広がり方をしている方です」(吉澤さん)

登壇者それぞれが、自分の領域を深く掘り下げながらも、複数の地域やテーマと接点を持っている。その在り方こそが、今回のイベントで生まれる新たなつながりや気づきの土壌となっているのです。

「以前はひとつの分野を突き詰めていくと、その業界の中だけで閉じてしまうことが多かったように思います。たとえば繊維なら、繊維業界だけで完結していたような。

でも最近は、突き詰めたからこそ、他分野や他地域と手を組んでコラボレーションしていく。そんなプレイヤーが増えている印象です。今回の登壇者も、そういった方たちが多いですね」(平林さん)

上辺だけでは終わらせない、地域の「今」に迫るセッション

ローカルで事業をつくる人の想いと挑戦にはどんなものがあるのか。

2度目の開催となる「SHARE by WHERE in 東海」では、各セッションで議論される「問い」も、より一層深いものになりました。

「思い返してみると、昨年は『どんなプレイヤーが地域にいるのか』すら定かではない状況でした。だからこそ、とにかくいろんな業種や立場の人に声をかけて、まずは集まってもらおうというフェーズだったと思います。

一方で今年は、セッションテーマそのものがブラッシュアップされただけでなく、登壇者の選定についても 『この人とこの人が話すとどんな化学反応が起きるだろう?』という視点を大切に、登壇をお願いしてきました。

結果として、昨年よりもディープな構成になっているのではないでしょうか」(平林さん)

「まちおこし」として取り上げられることが多い観光分野も、今年さらに深まったテーマの一つです。

「観光はJR東海としても取り組んでいる分野ですが、実際に観光を“産業”として成立させる難しさを強く感じています。インバウンドの来訪者は確かに増えていますが、地域経済での消費につながっていないという声も多くなってきました。

その課題に対して、どう向き合っていけばいいのか。今回のセッションでは、まさに実践している方々から話を聞けるので、私自身とても楽しみにしています」(吉澤さん)

さらに今年のセッションには「ローカルファイナンス」や「不動産開発」といった、少し専門的にも思えるキーワードも並びます。一見すると難しい話題に感じるかもしれませんが、どれも地域の暮らしと直結した身近なテーマだといいます。

「不動産と聞くと、“儲かるビジネス”というイメージがどうしても先行しがちで、日常から少し遠いテーマに思えるかもしれません。しかし、私たちは必ずどこかに住んでいて、お店で買い物もします。つまり、不動産は生活そのものと深く結びついている。

だからこそ、ローカルの現場でどんな取り組みが行われているのかを知ることは、実は誰にとっても無関係ではないはずだと思っています。

メディアなどがつくる印象も相まって、不動産開発は“都会の資産運用”的な空気感が強い。一方で、地方に目を向ければ、空き家が増えていたり、そもそも“売れない”という課題が当たり前に存在しています。

人口減少のなかで土地の価値が落ちていくと言われる時代に、それでもなお“何かを生み出す”不動産のあり方とは何なのか。それを探っている方々が、今回登壇してくれる予定です」(平林さん)

迷ってるなら、飛び込んでみて

「何かを変えたい」「どこかに向き合いたい」と感じている、その感覚こそが今回のイベントの出発点になる。そんな思いが、二人が語る言葉の端々に込められています。

最後に、参加を迷っている方へ向けたメッセージをうかがいました。

「この場には、学生か社会人かといった肩書きは関係ないと思っています。むしろ、自分の意思で何かに向かって行動しているかどうか。そこにこそ、このイベントとの相性があると感じていて。

今まさに“もがいている”という方にとっては、必ずヒントや出会いのある場になるはずです。登壇者も僕ら主催側も、社会性と経済性を両立させようと日々チャレンジしている人たちばかりです。一緒にもがける仲間に出会いたい、そんな方にはぜひ来ていただきたいです」(吉澤さん)

「僕らが大事にしているのは、今の肩書きや状況よりも、“自分がこれから何に向き合っていきたいのか”という姿勢です。たとえば地域や社会に目を向けて、そこに関わっていきたいと感じたとき、何ができるのか。その問いを抱えている人にとって、このイベントはきっと意味のある時間になると思います。

迷っている人に伝えたいのは、迷っているなら来たほうがいいということ。迷うということは、何かに引っかかったということなんですよね。

その“引っかかり”は自分の中にある違和感かもしれないし、新しい可能性かもしれない。ご自身の感覚を信じて、飛び込んでみてほしいと思っています。

僕ら主催者としては、“来てよかった”と思ってもらえるように、運営をしっかり整えてお待ちしています」(平林さん)

何か引っかかったなら、その感覚を信じて飛び込んでみてほしい。お二人の言葉には、そんな思いが一貫して込められていました。

正解はない。けれど、きっとヒントは見つかる。

そんな頭と心が動き出す時間を、ぜひ現場で体験してください。

◉共催

株式会社WHERE

東海旅客鉄道株式会社

Editor's Note

編集後記

「深める、でも広がる」が印象的なキーワードでした。情報化が進み物事は細分化しながらも、同時にネットワークで繋がる今の時代を象徴しているかのようです。縦横無尽に世界と、そしてローカルとを、行き来していきたいと思います。

ASAHI KAMOSHIDA

鴨志田あさひ

Articles