LOCAL LETTER

「産業観光」で地域のアイデンティティを。外へ広げる地域活性の輪

ZENKOKU

全国

拝啓、地域資源を創り、関係人口を広げて地域を盛り上げる方法を模索するアナタへ

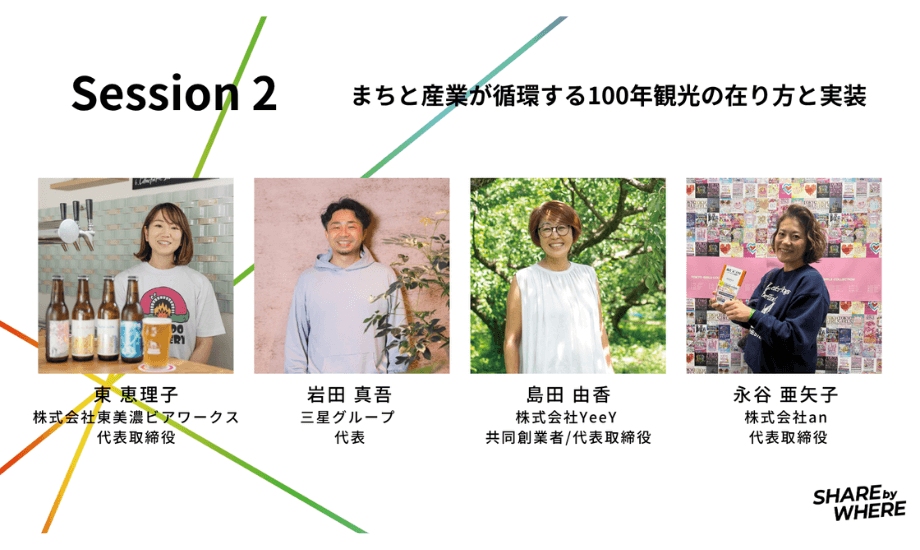

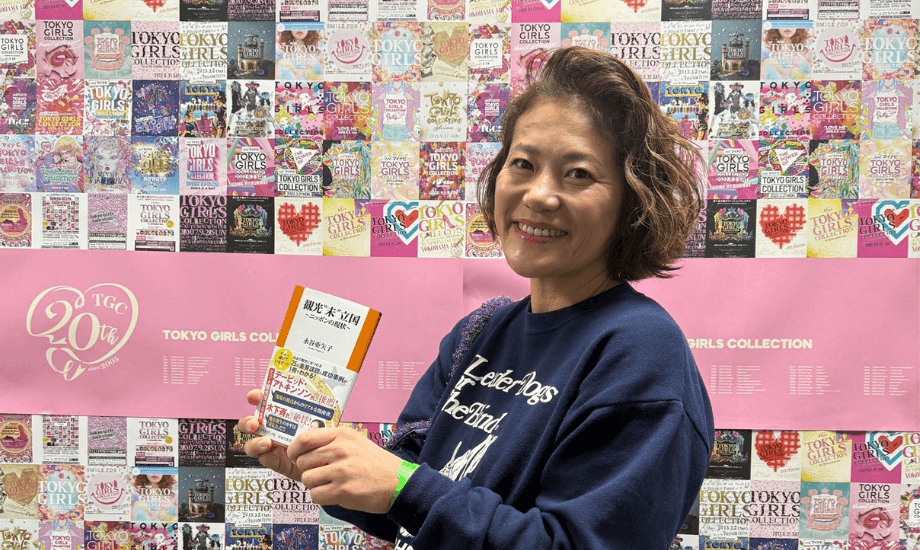

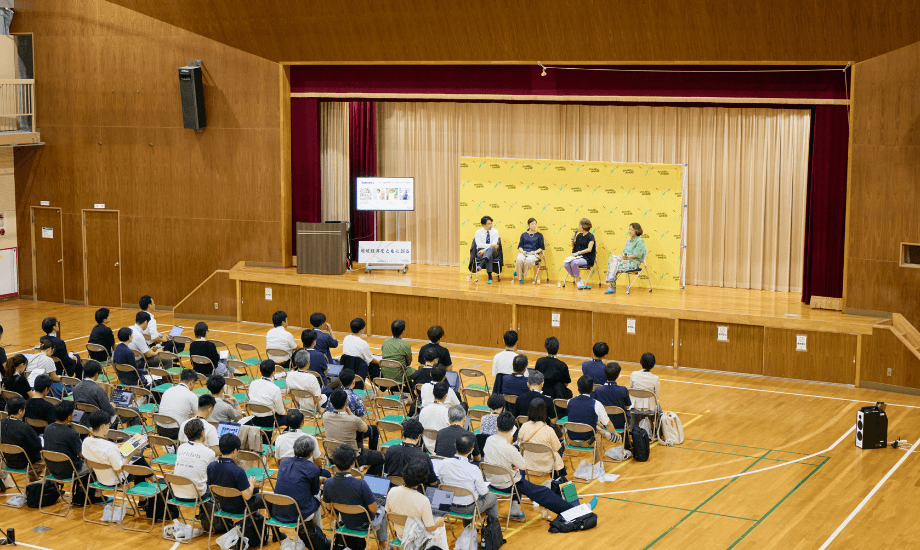

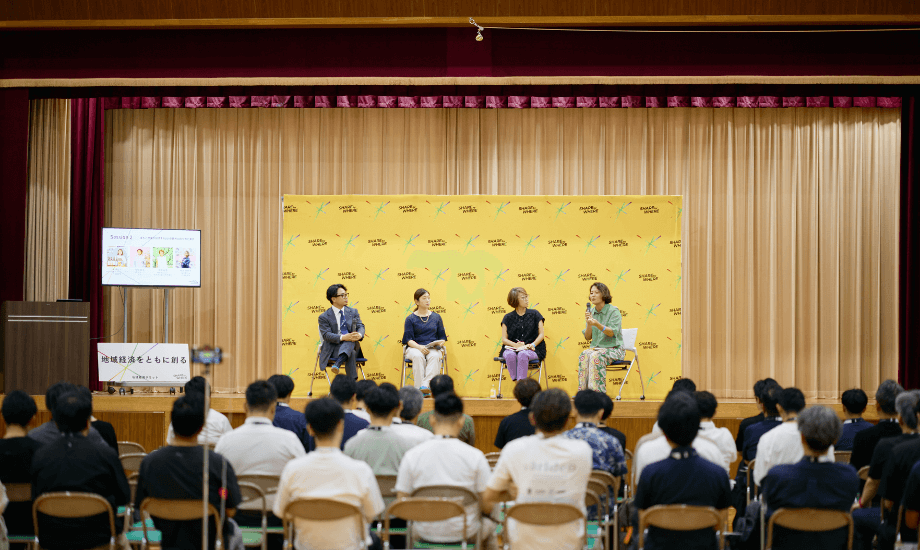

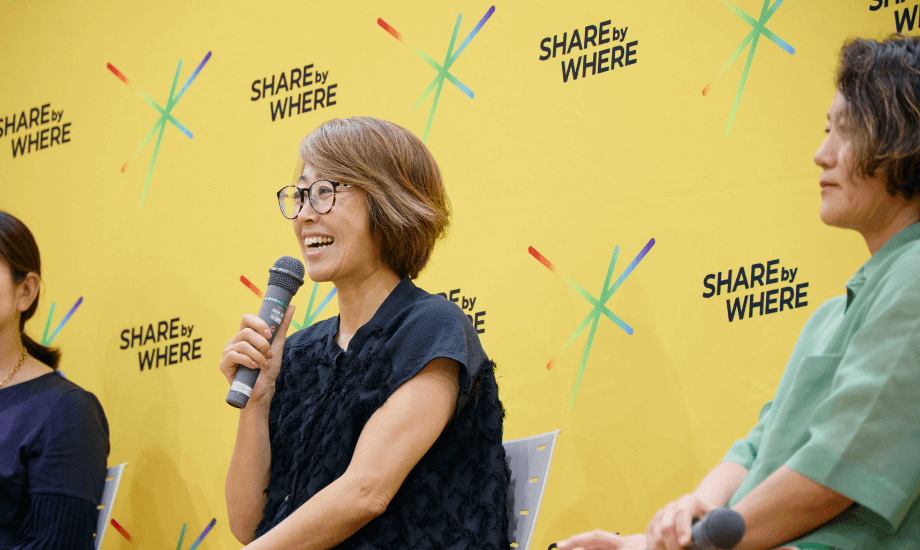

※本レポートは、株式会社WHEREが主催するトークセッション『地域経済サミットSHARE by WHERE in 東海』のSession2「まちと産業が循環する100年観光の在り方と実装」を記事にしています。

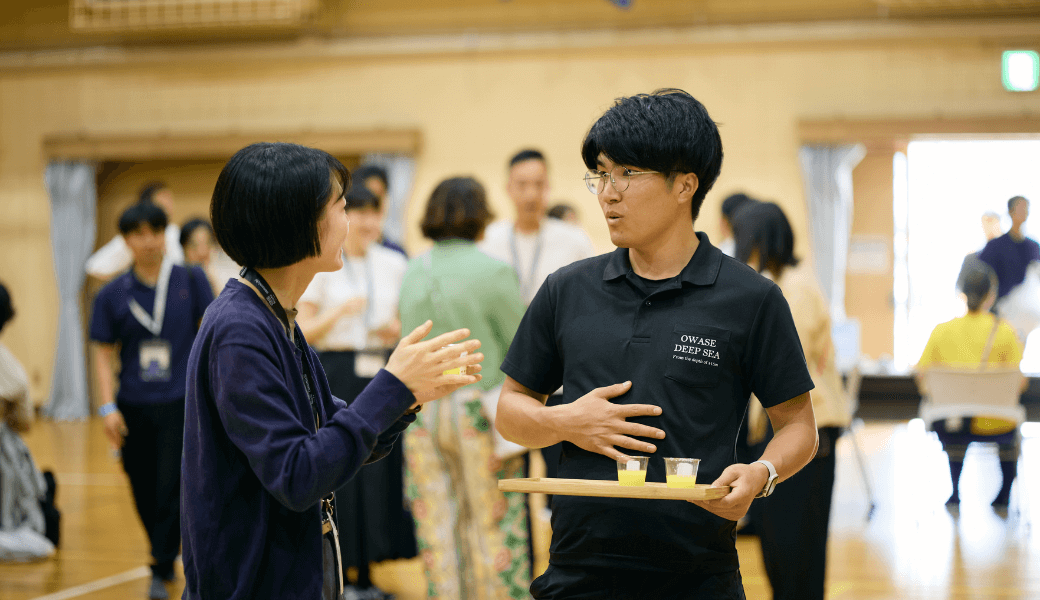

近年ますます注目を集めている観光において、地域の活性化を模索する4名の登壇者によるトークセッション。

前編では観光を起点に地域に関与する人を生み出して地域を活性化させ、現地の人との縁から循環する新しい観光のかたちをお話しいただきました。

後編のテーマでは「産業観光」について議論していきます。産業観光とは、工場などの生産現場、歴史的・文化的に価値のある産業遺産などを観光資源として、地域産業や生産活動に触れることができる観光のこと。

地域の産業をきっかけに人の流れや交流が生まれ、そこに愛着をもった地域の外に住む人たちも巻き込んで、地域を育てていく。そんな新しい地域の動かし方について語り合っていきます。

>前編を読む<

「乾杯人口」で住民のアイデンティティを生み出す。人をよぶ産業と地域の活性

岩田氏(モデレーター、以下敬称略):前編では、もともと観光業を主な産業としてきた地域の活性化がテーマでした。ここからは産業観光によって周辺地域に住む人たちの行動に変化をもたらしている、観光地ではない地域について議論していきましょう。

まちを活性化させるために「どのように観光のインバウンドの大きな流れを活かしていくべきか」。ビールを通じたまちづくりをしている東さん、いかがですか?

東氏(以下敬称略):私は観光をやっているというよりは、ビールと新しいものを掛け合わせていくことを通して、まちの人たちがまちのアイデンティティを再発見するようなことをしている意識です。まずビールが大好きというところから活動が始まっています。その上で大事にしているのは、関係人口より「乾杯人口」です。

岩田:岐阜県瑞浪市(みずなみし)釜戸町(かまどちょう)は人口2,300人ほどです。それだけの肝臓だと乾杯量が足りませんね(笑)周囲の地域の人たちにも魅力を感じてもらい、乾杯人口になってもらう必要がでてきます。

ここで事業を展開することは、まちの誇りになるけれど、まちだけだとマーケットとして成立しない難しさがありますよね。

東:そうですね。全国で活動してますが、やっぱりその中でクラフトビールとして生き残るには「ここならではのもの」が必要です。

たとえば郷土史の絵を背景に蛍光色で商品名を書いて、古いものと新しいものを組み合わせる。そうしてビールのラベルで地域性を表現するなど、自分たちの地域の誇りを見つけて取り入れています。

岩田: 歴史をブランディングにつなげたということですか。

東:「竜吟(りゅうぎん)の滝」や「白狐(びゃっこ)温泉」など地域の景勝地を商品名にしたり、イラストレーターにゲーム風の絵で描いてもらったりもしています。ビールというメディアでこの地域の魅力を伝え、乾杯してくれるように「カマフェス」というイベントを開いたりもします。

美味しいビールで乾杯人口が増えて多彩なつながりが作られていくと、人と職人の掛け算で新しいものが生まれるんです。実際に陶芸家の方や移住してきたパン職人の方とのご縁に恵まれ、仕事にも繋がっていきました。

岩田:人が地域にくるようになれば、何か買ってもらえたりとお金も動く。東さんのところのビールも飲もうって人が確実に増えますね。

東:ビールを通して、景勝地など地域のことを知ってくれたりもします。私にとって観光づくりというよりは、いかにこのまちが滅びないようにするか挑戦しているイメージです。私たちが勝手にやっていくのではなくて、まちの人たちがまちの誇りを再発見できることが大切です。

「帰れなくても、気持ちは届く」遠方のファンに守られる地域文化

岩田:岐阜県民って「私は岐阜県民です」と主張しないと感じます。一方で、岐阜県のことを大切に思って、みんなで集まったり応援してくれたりする方も多い。

以前東京駅で、東京都×各地域をコンセプトとした飲み会をやっていたんです。その中でも東京都×岐阜県の「東京岐阜会」は140人を集め、参加者数が数年間1番だったんですよ。

だからこそ地域に思いを持つ出身者や、別の場所でその魅力を伝えているアンバサダーのような存在に、もう少し刺激を与えていくのもいいんじゃないかと思っています。

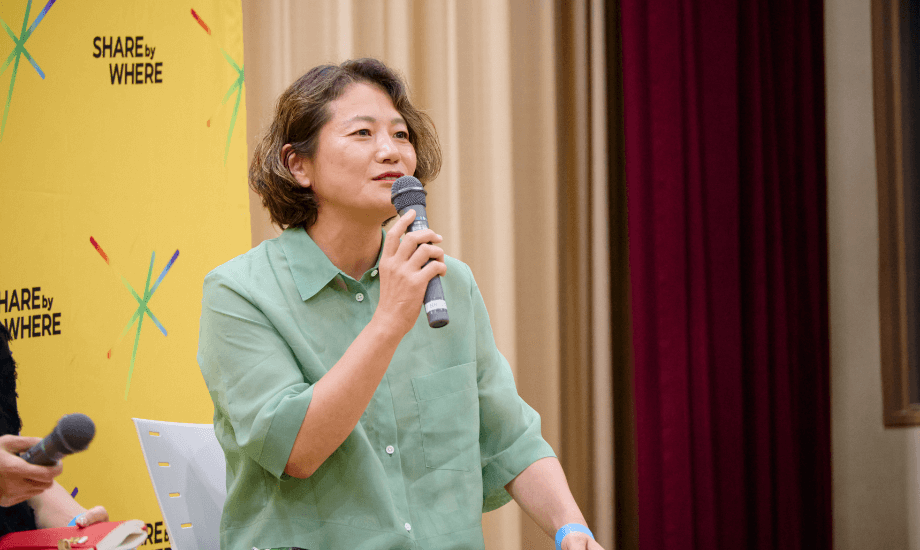

永谷: 富山県の方たちも出身の絆が固いですよね。富山県には「おわら風の盆」という20万規模のお祭りがあるんです。

以前「おわら風の盆」の集客やマネタイズのお手伝いをした際に、お祭りの1日目に台風がきて、開催自体が危ぶまれたことがありました。そこで何をしたかというと、まちを応援するための「推し活」うちわを作ったんです。

「おわら風の盆」はまちごとに参加するお祭りで、11の町によって町の紋様や着る浴衣が違います。その浴衣の柄や紋様を、まち別にうちわにデザインしたのです。

推し活うちわは観光協会のECサイトでも販売し、売れたら嬉しいなという希望を込めて、祭りに参加する全11町分をセットにした1万2千円パックも販売したのですが、東京や富山県外に住む方たちからの購入が想像以上にありました。

永谷: 購入者からのコメントには、「富山出身のものです。 遠くて祭りには行けないけど何かで関わりたい、何かで応援したい」と書いてあって。このような人たちは、今後も地域の力になっていくだろうなと再確認しました。

岩田:すごいですね。地域に何かを誘致するだけではなく、出ていった人たちも繋がり化していくというのも一つのやり方ですね。

任期だけで終わらせない。地域活性に関わるために必要な行政と民間のつながり

岩田:ここからは、行政との付き合いについて話をしていきましょう。

各地域の役所には、行政の枠を超えて活動されている、いい意味で「変態公務員」と言われている方がいます。一方で、「もっと行政側から地域住民へ積極的に関わってほしい」と感じることも少なくありません。

実際、ある自治体職員の方は、「2年ごとの異動があるため、地域との関係性を築きにくい」と話されていました。では、こうした状況の中で、民間プレイヤーが行政とうまくやっていくにはどうしたらいいか。一緒に考えていきたいと思います。

島田:役場の中でも変態公務員のような方がいらっしゃるところは、より活性が早く、動きも早いなと思います。

ちなみに私が今関わっている自治体では、首長とすごく仲良くさせていただいていて、私の方から案件を持ちかけることもありますし、逆に首長から相談されることもあります。

島田:行政の方が相手であっても、人と人としての接点をもつような感覚を大切にしています。付き合いが友達のようになっていけるとすごく強い。何かあれば、まずその人に話を持っていけますから。

これは首長とだけ話ができればいい、ということではありません。役場のみなさんと話ができるように、仲のいい職員の方がいることがすごく大事なことだと思います。

永谷:任期もすごく重要です。任期の中でどのように業務遂行していくかはすごく難しいところ。2年間の任期では最初の1年間で感覚を掴み、すぐに次年度の変更点を決めなくてはなりません。それでは失敗した時のリスクの方が高くなってしまい、なかなか新しいことに手をつけられません。

たった4、5年でも世の中は変わっています。 世の中の変化に追いつこうと変更をしてみたものの全部失敗、ということもありえます。 なので、何を進めていくべきかは集中的に考える必要があります。

永谷:自分の任期中に、任期後にも動いてくれる人材を介入させていくことが重要だと思います。誰が自分の立場になっても問題なく動ける状態にしていかなければ、物事は前に進みません。

岩田:おっしゃる通りだと思います。そのためには、仕事としてだけでなく個人としてもローカルにどっぷり関わっていけるといいですよね。地域住民としての顔も持っておくことで、いつか首長といった地域活性に直接関与できる役割についたときにも、うまくレバレッジをきかせられるように。

永谷:まちでやるイベントなどに多く顔を出している方ほど、地域のニーズが分かっているように感じますね。

一人ひとりの地域への関わりが、地域と未来をつくっていく

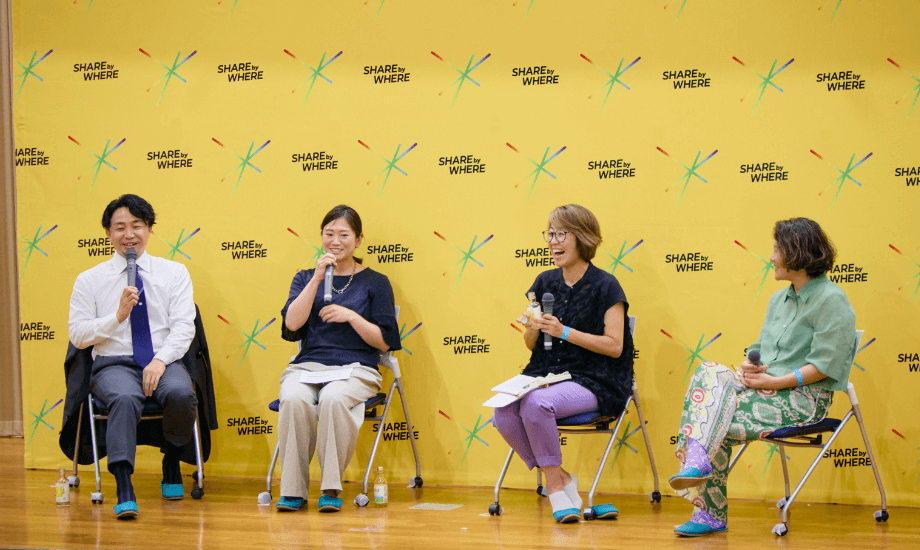

岩田:本日のセッションでは、地域との関係性をどう築き、どう育てていくかが一つの大きなテーマでした。個人としての関わり方から、行政との越境的な協働まで、さまざまな視点が飛び交いましたね。

そして、関わりの第一歩として「実際に足を運んでみること」の大切さもあらためて感じたのではないでしょうか。では最後に、実際にどのような場所に行ってほしいのかを1人ずつにお聞きし、本日の締めとしたいと思います。

永谷:大阪万博はぜひ行ってほしいですね。 各国がどういう戦略で、次の未来をどうやって描こうとしてるのか。世界中を知ることができます。

万博では、各国の方々がその国の文化を伝えるイベントをしているんです。「知らないおじさんと話してはいけません」という世の中で、そのイベントに参加した子供たちが感動して、「(万博で会った)あの人にまた会いたい」と言っている。これこそレガシーだと思いました。

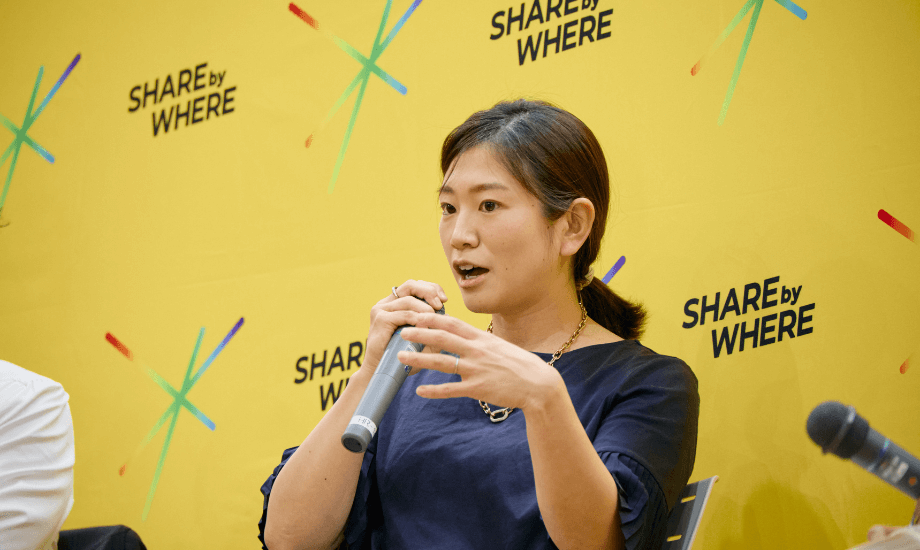

島田:私は、みなさんの「関与人口」「乾杯人口」というワードを聞いている中で、「感動人口」を増やしたいと思ったんです。働いていると「考える」ばかりになってしまうから、「感じる」ということがすごく大事。

体で何を感じるのか、心はどういってるのかを感じる。心が動いたから次のステップに行ける。

「梅収穫ワーケーション」や自律人材の育成と地域活動を同時に起こすための研修プログラム「TUNAGU」をやっているので、ピンとくる方がいたらぜひ来てください。

東:ぜひ、うちに飲みに来てください。JR名古屋駅から電車で1時間弱の所にある「釜戸駅」という無人駅です。お店では寿司職人を呼んでのお寿司とビールのペアリングや、ステーキチャンピオンが作るステーキとビールの組み合わせなど、地域に足を運んでもらうための企画を随時やっています。

岩田:僕は2025年10月24日(金)〜10月26日(日)に開催する「ひつじサミット尾州」に来ていただきたいです。生地を織ったり編んだり染めたり、糸作りしたりと、さまざまな工場で同時にオープンファクトリーを開催しています。

本日は御三方の話が面白くてあっという間に時間がすぎてしまいました。これからの時代にどうやってアップデートをしていくか。ここにいる他業種のメンバーみんなが力を合わせて協力していく必要があると思います。

このご縁を活かして、みんなで新しい地域、そして新しい未来を作っていけたらと思います。

Editor's Note

編集後記

現地の方から「またきてね」と声をかけられると心が温まり、その一言が大切な思い出になる気がします。「受援力」のような困っている状況だけでなく、常日頃から遊びに来た人に対して心を開くことのできる雰囲気を、小さな取り組みから一つずつ地域で築き上げていくことが、結果的に地域の活性につながるのだと感じられました。

MATSUBARA AKARI

松原 明莉

Articles