LOCAL LETTER

寄付は関係性のゴールじゃない。物語を紡ぐ近江商人の「三方よし」な挑戦

SHIGA

滋賀

拝啓、地域への応援を「一方通行」で終わらせたくないアナタへ

「地域のために何かしたい」

その温かい想いが込められた寄付やクラウドファンディングは、地域にとって大きな力となります。

しかし、そこで生まれた接点が「一回きり」で終わってしまうのは、あまりにもったいないことです。せっかく芽生えたつながりを一過性の“点”とせず、長く続く“線”へと育てていくにはどうすればよいのでしょうか。

「お金を出して終わり、ではなく、そこから始まる物語をつくりたい」

そんな想いを胸に、滋賀県東近江市で新しい挑戦を続ける人たちがいます。「売り手よし、買い手よし、世間よし」という、古くから近江商人が大切にしてきた「三方よし」の精神を受け継ぐ、公益財団法人 東近江三方よし基金の皆さんです。

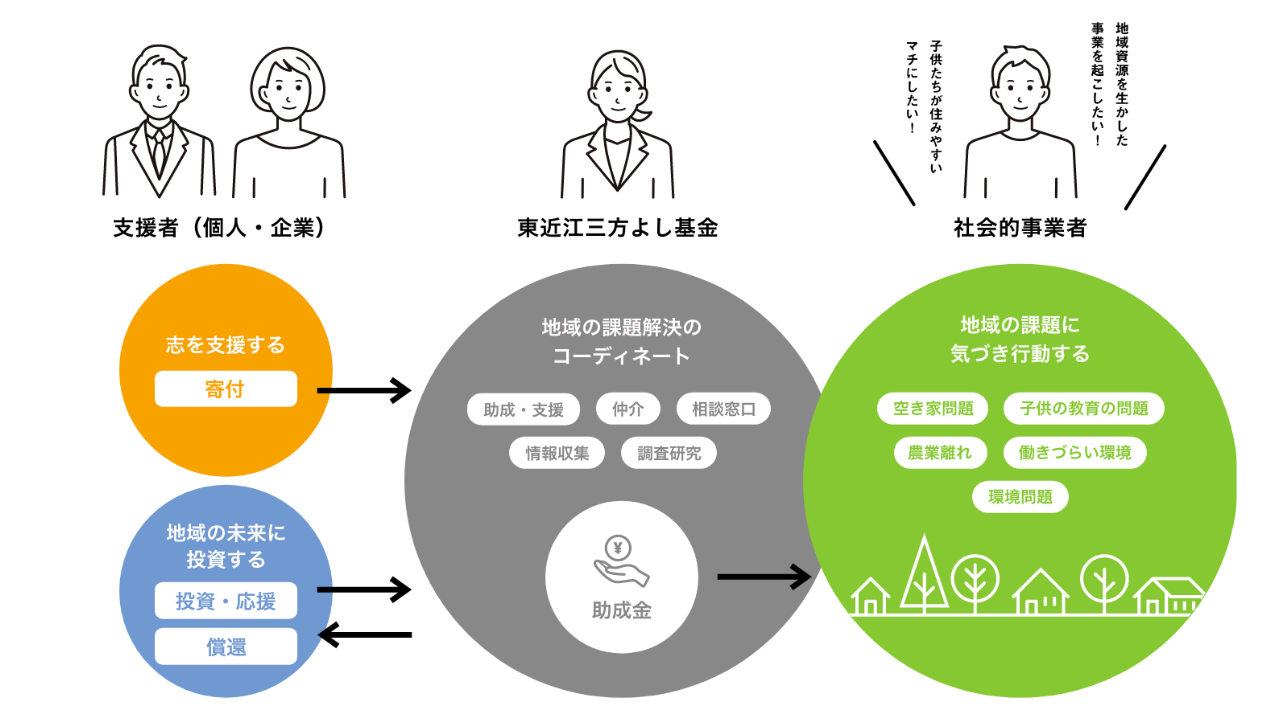

彼らがいま取り組んでいるのは、単なる資金集めではありません。向かう先は「関係人口×共助資本」というモデルです。少し難しそうな言葉ですが、要するに「お金というエネルギーを通して、人と人との温かい信頼関係(資本)を貯めていくこと」を目指しています。

本記事では、内閣府「かかわりラボ」のモデル事業として採択された彼らの取り組みから、支援する側・される側の境界線を溶かし、応援が長く続いていくためのヒントを紐解きます。

スポンサーは「このまちを愛する人」。772人の想いがつくる市民財団

「私たちは、特定の企業や行政のお金で作られた『財団』ではないんです」

そう語るのは、東近江三方よし基金の山口美知子さん。

財団と聞くと、特定の企業や資産家が資金を拠出して作った大きな組織をイメージするかもしれません。しかし、東近江三方よし基金は少し違います。地域の皆さん一人ひとりが、少額の寄付を持ち寄って設立された「市民コミュニティ財団」なのです。

東近江三方よし基金は2017年に、772名の地域住民の寄付によって始まりました。

「遺産を地域の自然を守る活動に使ってほしいと電話をかけてくる方もいました」

東近江という地域を愛する人々の「想いの総量」で成り立っている組織だと言えるでしょう。

では、財団はそのお金をどう使っているのでしょうか?

「私たちのミッションは、単にお金を配ることではなく、『誰かを応援したい』人と、『地域課題を解決したい』、『夢を実現したい』社会的事業者をつなぐことです」と、山口さんは端的に語ります。

さらに特徴的なのは、事業者に対する徹底した「伴走支援」です。

「思いはあるけれど、どうプロジェクトにしていいかわからない」

「仲間がうまく集まらない」

そんな悩みを持つプレイヤーに対し、彼らはとことん寄り添います。電話一本で相談し合えるような、人間味のある関係性を築きながらサポートしていくのです。

山口さんご自身は、もともと県や市の行政職員として働いていました。1990年代後半から始まった「行政の予算が減っていく時代」の只中で、彼女はずっとある葛藤を抱えていたと言います。

「予算がないのでお金を出せませんと窓口で断るたびに、地域の課題解決が諦められていく。お金がないからできない、で終わらせていいのだろうか?このまちに必要な資金を、一体、誰がどうやって調達し、循環させていくのだろうかと、考える毎日でした」

そんな問いの先にたどり着いたのが、この「コミュニティ財団」という仕組みでした。税金を原資とする行政の支援には、どうしても公平性や使い道の制限がつきまといます。しかし、市民からの寄付を原資とする財団ならば、「成果」や「想い」にコミットした自由度の高い支援ができると考えました。

行政では手が届かない隙間を埋め、地域に新しいお金と想いの循環を作る。それが、東近江三方よし基金の挑戦なのです。

「いい話を聞けた」で終わってしまう、視察・観光では越えられない2時間の壁

財団設立から約10年。丁寧な伴走支援によって、東近江には「人と自然をつなぐ活動」や「人と人をつなぐ活動」に取り組む素晴らしい団体がいくつも育ってきました。そんな活動の噂を聞きつけ、地域外から視察に訪れる人々も増えてきました。

しかし、山口さんは新たな「もどかしさ」を感じるようになります。

「皆さん、三方よし基金の話を2時間ほど聞いて、『すごいお話を聞けました』と言って帰られるんです。あるいは、支援先の現場を見ても、『やっぱり三方よし基金がある地域はすごいですね』と感心して帰っていかれてしまう。

もちろん、それは嬉しいことですが、1時間や2時間の視察で得られる情報は限られています。それに、なんとか人の心が動いたとしても、その熱を行動に移してもらうための受け皿がなく、応援団になってもらうためのツールがなかったんです。これは、すごく『もったいない』ことだと悶々としていました」

いわゆる「観光」や「視察」の枠を出ない、一過性の関わり。まるで消費されるコンテンツのように、地域活動が「見学」されて終わってしまうことに危機感を覚えたといいます。本来なら、現地で人と出会い、その想いに触れることは、最強の「関係人口」への入り口になるはず。

「もっと深い話や、現場のリアルを伝えたい、『すごいですね』で終わらず、自分ごととして応援してくれる仲間を増やしたいと思いました」

そんな課題意識から、山口さんたちは令和7年度(2025年度)「地域を応援する〈関係人口×共助資本〉モデル構築事業」という新しいプロジェクトに舵を切りました。

目指したのは、従来のような「広く浅く」の視察ツアーではありません。お互いの人生が交錯するほど深く地域にコミットしてもらう、「狭くても深い」関わりです。

「ターゲットを普段ローカルな活動に全く縁のない、都会の現役世代や大企業の社員たちに、あえて絞りました。少人数での開催とし、2泊3日という時間をかけて、『東近江の深部』に潜ってもらう。そして、その体験を単なる思い出にせず、継続的な応援につなげる仕組みを考えました」

寄付はゴールではなく、関わりのスタートライン。そう捉え直すことで、支援者と地域との間に横たわる「見えない壁」を壊そうとしたのです。

肩書きを超えて、大企業の社員と若者がただの「隣人」に戻る瞬間

2025年、テーマの異なる二つのプログラムが2泊3日で開催されました。

一つ目のプログラムのテーマは「人と自然」。

「参加者たちにはまず、川のそばに広がる森『河辺林(かへんりん)』へと足を踏み入れてもらいます。そこには単なる自然だけでなく、かつての人々が水害から暮らしを守るために築いた『猿尾(さるお)』という石積みの堤防が、静かに佇んでいます。専門家の解説を聞き、この場所が守ってきた歴史の営みの重さに触れる時間を設けました」

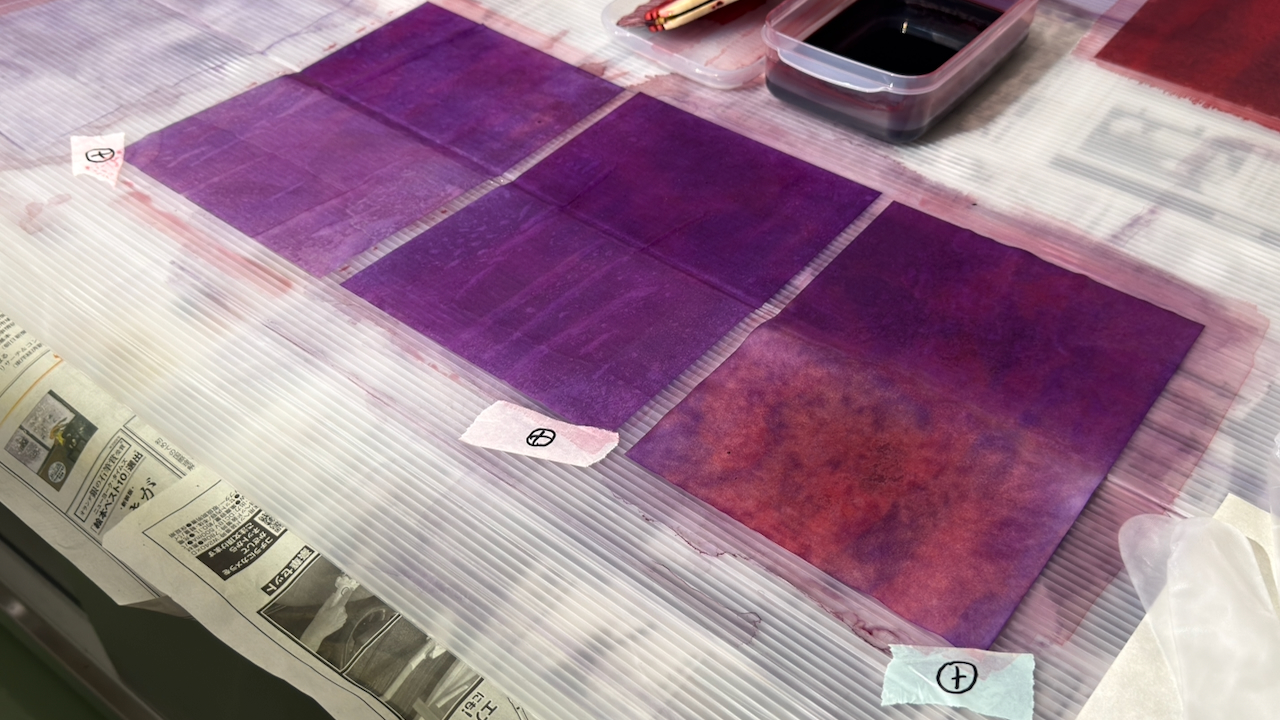

しかし、学びは話を聞くだけでは終わりません。翌日、彼らを待っていたのは、漁協の方々と共に行う「魚道(ぎょどう)」作りです。

「琵琶湖には、産卵のために川を遡上するビワマスという固有種がいます。しかし、川にある堰(せき)がその道を阻んでしまう。そこで、魚たちが堰を越えられるように、人の手で石を積み、通り道を作るのです」

泥にまみれ、一日中作業に汗を流した後、最終日には地元のレストランで実際にビワマスを食すワークショップが開かれました。「なぜこんなに美味しい魚が食べられるのか?」。それは、昨日自分たちが腰を痛めながら作った魚道があり、その前日に見た森が川の水を守っているからだ——。

点と点がつながり、地域の生態系(エコシステム)の循環の中に、自分も「当事者」として組み込まれる感覚。その体験は、参加者の心を大きく揺さぶりました。

そして、もう一つのプログラムのテーマは「人と人」。こちらでは、働きづらさを抱える若者たちを支援する団体や、子育てに悩む親たちをサポートする団体と共に活動を行いました。

参加したのは、普段は都会のオフィスでバリバリと働く大企業の社員たち。しかしこの日、彼らが身を置いたのは、冷たい雨が降りしきる草刈りの現場でした。

カッパを着込み、泥だらけになりながら、支援が必要とされる若者たちと肩を並べて草を刈ります。お昼には、若者のお母さんが「みんなのために」と握ってくれたおにぎりが振る舞われ、冷えた体を温めるために全員で一つの鍋を囲みました。そこで起きた光景に、山口さんは言葉を失ったと言います。

「大企業の社員さんが『この鍋、うまいよね』と言いながら食べるのを横目で見て、普段は支援される側であるはずの若者が『あの人、ちゃんとお鍋足りてるかな?大丈夫ですか?』と、そっと呟いたのです」

そこには、「支援する側」と「支援される側」という境界線は、もはや存在しませんでした。どちらが支えていて、どちらが支えられているのかわからない、温かな空間。

「あの日、『彼がいてくれるおかげで、僕らの作業も進んだよね』『元気づけようとしていたのに、むしろ僕たちが元気をもらった』こんな言葉が飛び交っていたのです。フラットな関係性が生まれ、ある参加者は『自分の中にあった偏見が崩れた』と、感動のあまり涙を流していました」

プログラムの最後に、「もしよかったら応援してください」と寄付の案内をしたところ、参加者たちはその場ですぐにスマホを取り出し、登録を始めました。

「中には、『すぐには寄付手続きができないなら、現金を置いていく!』と言い出す人までいて嬉しい驚きでした。ビワマスが遡上する11月にもう一度来たい、来年も手伝いたいという声もいただきました」

そこには、明らかに「観光客」の顔つきではない、熱を持った「仲間」たちの姿がありました。たった3日間、けれど一生忘れられない3日間が、彼らを東近江の新しい関係人口へと変えたのです。

効率を捨て、「異質」を混ぜる。関わりの濃さから生まれるこれからの関係人口

なぜ、これほどまでに参加者の心は動いたのでしょうか?山口さんは、その要因の一つに「時間をかけたこと」を挙げます。

「これまでの視察は効率重視で、午前中に2団体、午後に2団体と詰め込むのが常でした。しかし今回は、3日間フルに使って1つ1つの団体と向き合う形へと発想を転換したのです」

説明を聞くだけの時間から、共に汗を流し、同じ釜の飯を食べる時間へ。その「余白」と「密度」が、深い共感を生む土壌となったのです。

そしてもう一つは、「異質なものの掛け合わせ」です。地域の中で完結していた活動に、全く異なる背景を持つ「都会の企業人」が混ざり合う。

一見、水と油のように思える両者ですが、地域の現場という「非日常」においては、肩書きも立場も関係なくなります。受け入れ側の団体にとっても、「自分たちの活動には、こんな価値があったんだ」と再発見する機会になりました。

「広く浅くより、狭くても深く。一緒に仕組みを作ってくれる人を、1社でも2社でも増やしていきたい」

山口さんは、これからの関係人口のあり方をそう展望します。

単に来訪者を増やすだけなら、観光PRで十分かもしれません。しかし、東近江三方よし基金が目指すのは、地域の課題に対し「うちの会社の技術でこんなことができるんじゃないか」「新しい資金調達の仕組みを一緒に作ろう」と提案してくれるような、パートナーとしての関係です。

「寄付」や「支援」という言葉には、どこかフラットではないニュアンスが含まれがちです。けれど、東近江で芽生えているのは、お互いがお互いを必要とし、支え合う共助の関係です。自分のお金やスキルが、誰かの笑顔につながり、その笑顔がまた自分の生きがいになる。

そんな温かい「資本」の循環が、ここ東近江の地から全国へと広がっていこうとしています。

Editor's Note

編集後記

「支援される人」だと思っていた若者が、都会のビジネスマンを気遣う。そのエピソードを聞いたとき、私自身も胸が熱くなりました。人は誰しも、誰かに支えられ、同時に誰かを支えている。そんな当たり前のことに気づかせてくれる場所が、東近江にはあります。「三方よし」の精神は、現代の私たちにこそ必要な「関わり方の羅針盤」なのかもしれません。

Yusuke Kako

加古 雄介