LOCAL LETTER

自然や歴史と対話しながら紡ぐ物語。ゼロからの甘夏農家への挑戦

MIE

三重

拝啓、今の自分の仕事は本当にクリエイティブだろうか。本当に作りたいものが作れているか。そんな迷いを抱えるアナタへ

三重県尾鷲市の天満地区。

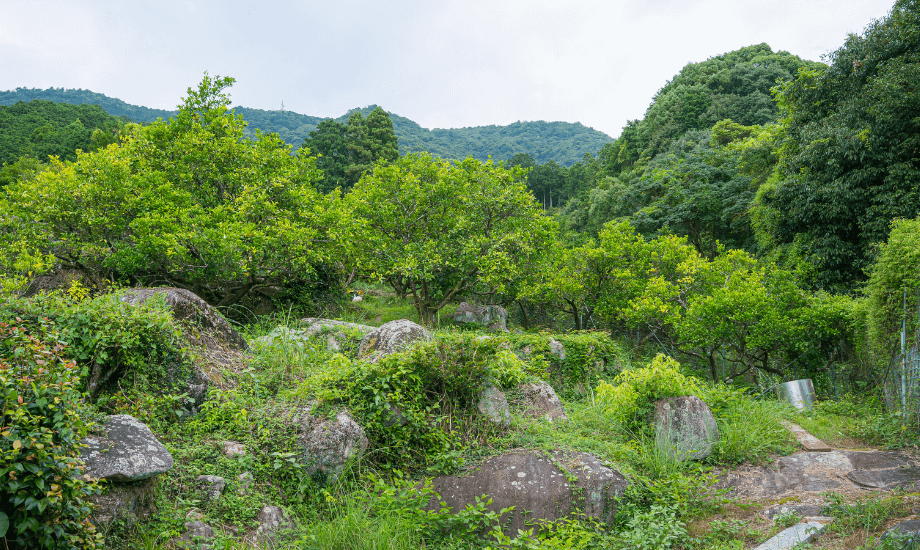

リアス式海岸に抱かれた尾鷲港を眼下に眺めつつ、曲がりくねった山道を登ると、長い歴史を刻んだ甘夏の畑が広がっています。

そこがAmanatsu Tenma Farm(あまなつ てんま ファーム)。

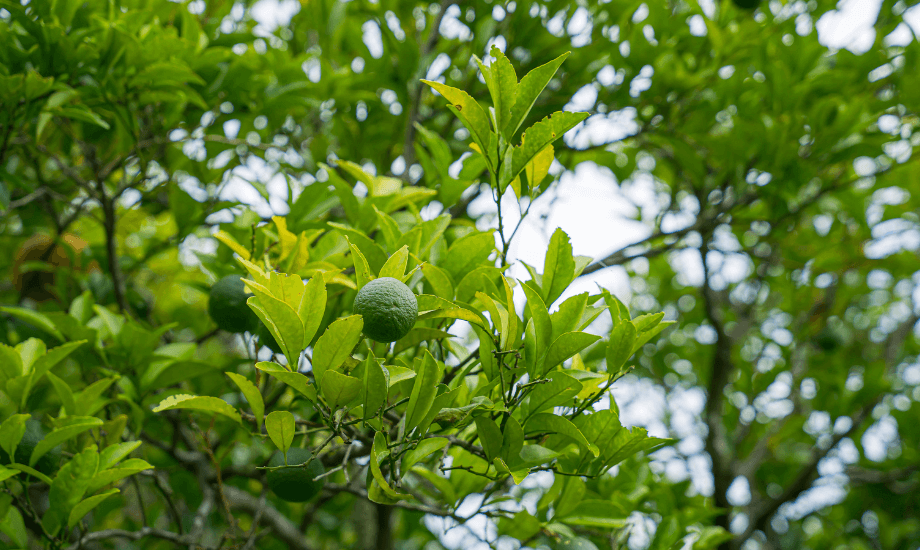

農園に足を踏み入れると、農薬を使わない畑には草が思い思いに茂っています。草をザクザクと踏みしめながら急斜面を登ると、港風に揺れる青い実の甘夏の木々が姿を現しました。

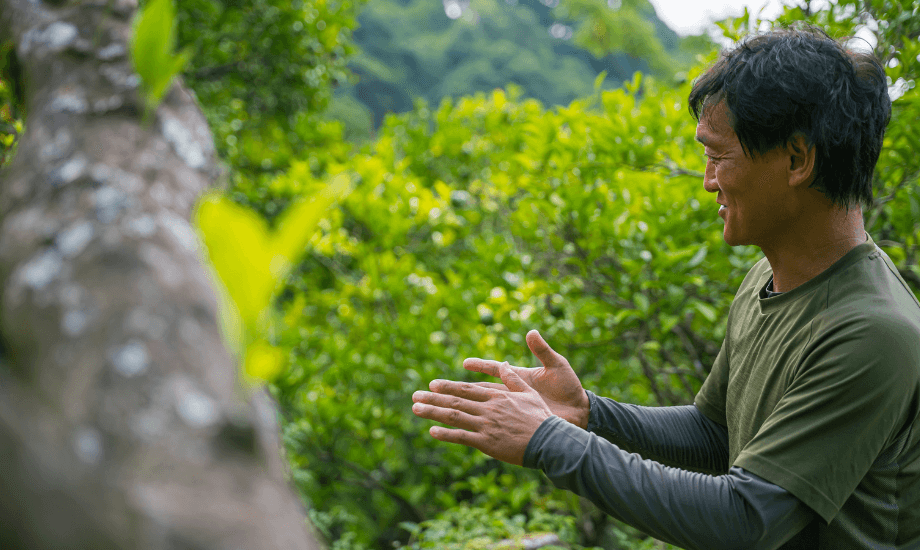

「(甘夏畑を指差しながら)このあたりの木は、全部70年ものなんです。それが今でも毎年実をならせる。素敵やなと思ったんですよね」

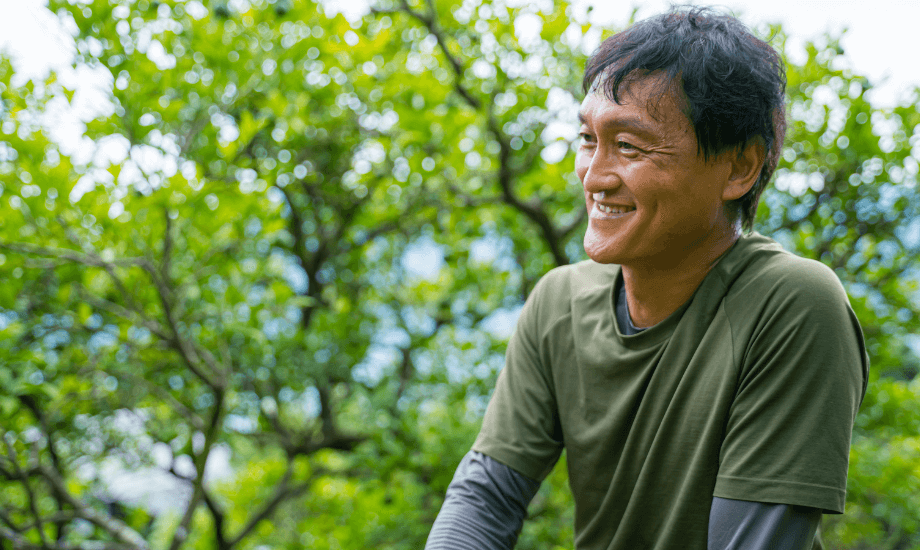

自らを「なんちゃって農家だ」と笑う日下浩辰(くさか ひろよし)さん。しかし、その口から語られる尾鷲の甘夏の歴史は、専門家さながらの深い知識と情熱に裏打ちされていました。

尾鷲市の地域おこし協力隊になる前には、大阪にあるペット用品メーカーで商品開発をしていた日下さん。農業の魅力は、「自分で作ったものを自ら加工できる」ことだと話します。

未経験で飛び込んだ「農業」のクリエイティブさ、そして甘夏の奥深い歴史。どのようにしてその魅力にのめり込んでいったのでしょうか。

毎日忙しく働く中で「本当にやりたいことは何だったっけ」と立ち止まり、作ることが好きなのに、いつの間にか「作らされている」と感じてしまっている人。

取材の中で語られた言葉には、そんなものづくりに携わる人にとって大切な示唆が込められていました。

尾鷲甘夏の歴史に触れて、生まれた“伝えたい”気持ち。

「甘夏の歴史…すみません、ありません」

地域おこし協力隊として着任した当初、市役所に甘夏の歴史を尋ねたとき返ってきた答えに、日下さんは衝撃を受けました。

後日、市の担当者が調べて作ってくれた年表を見て初めて、その歴史の「重さ」を知ることになります。

尾鷲市が誕生したのは昭和29年。今から70年以上前のことです。市政の始まりと同時期に特産品化を目指して、尾鷲市の甘夏畑の開拓が始まりました。

広大な海と森が広がる場所を切り拓き柑橘畑を作る。並大抵のことではありません。そうした先人の挑戦を知ったとき、日下さんは歴史の重みを感じると同時に、その歴史の先端に自分がいる感覚を覚えたと言います。

日下さんは、尾鷲の大地と歴史の積層に根を張る甘夏に、会社員時代にやっていた商品開発とは異なる魅力を感じたのだそう。

「通常、柑橘類は30~40年で改植(植え替え)していくのですが、この畑には70年前に植えられた甘夏の木が今も残っています。天満地区は急峻な土地が多く重機も入りずらいため、おそらく当時は改植という発想にならなかったのでしょう。その結果、尾鷲をずっと見てきた木たちが毎年実をつけているんです。

商品開発なら3ヶ月で形になるかもしれませんが、70年という歴史の重みは簡単に人には作れない。そこに惹かれましたね」

時間の重みを実感した日下さんは、その後、自らも尾鷲と甘夏の歴史を調べるようになりました。

歴史を掘り下げる中で尾鷲甘夏の魅力にのめり込んでいった日下さんですが、甘夏のことを知らない地域の小学生が多かったことに衝撃を受けたと振り返ります。

「昔、尾鷲では旬になると、お母さんが甘夏を剥いて冷蔵庫に常備していたそうなんです。砂糖やハチミツをかけて冷やしておく。それを食べて育った世代には記憶があるけれど、若い世代は知らない。だからまずは地元の人に甘夏を知ってもらいたいと思いましたね」

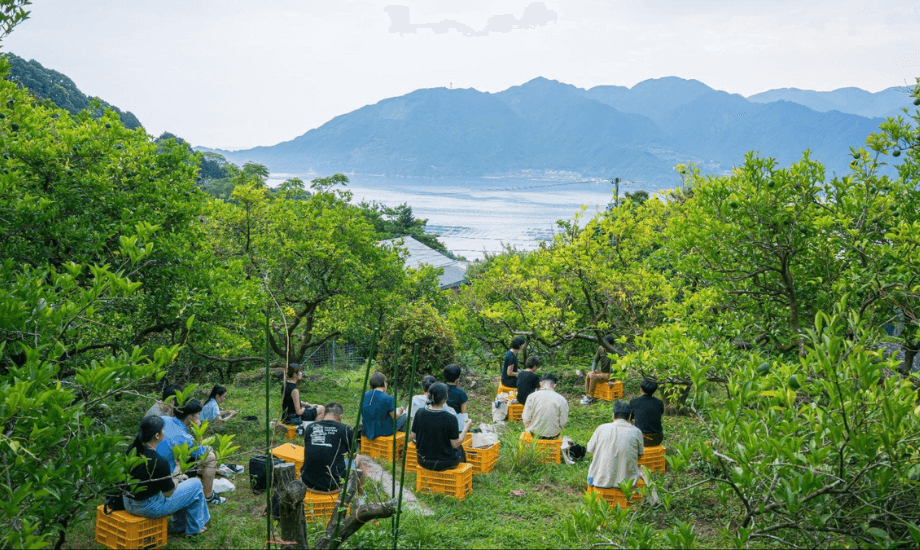

Amanatsu Tenma Farmでは、収穫期に学生の校外学習や企業のワーケーション受け入れとして「収穫体験」を提供しています。甘夏を収穫するだけでなく、その歴史や文化を伝え、尾鷲を好きになってもらうことを大切にしています。

「尾鷲の甘夏を作ってきた先駆者の挑戦や生き様を知ったときに、自分にバトンが来たという感じがしたんですよね。バトンを自分で持ち続けるというよりは、尾鷲甘夏のことを深く知り、好きになってもらうことで次の世代の人にも継承していきたいと思っています」

「なんちゃって農家」だからこそ作れる、人とつながる可能性

日下さんは、自分は「なんちゃって農家」だと、気さくに語ります。

「僕のことを見て、農業を僕もできそう、私もできそうって言ってくれる人が1人でも2人でも増えてほしい。だからずっと『なんちゃって』でいます」

Amanatsu Tenma Farmが今年2月に行ったクラウドファンディングのページには、市長や企業・団体など多様な人からの応援メッセージが並んでいました。

多くの人の共感や協力を集めることができた背景には何があったのでしょうか?

その答えの手がかりは、あえて「なんちゃって農家」でいる日下さんの自然な佇まいにありました。

「僕が目指しているのは農業をもっと身近なものだと感じてもらうこと。農業は特別な人でなくても挑戦できるんだと思ってもらえたら」

都市の企業勤めから、未経験のまま農業の世界に飛び込んだ日下さん。縁があって多くの方に支えられてきたと振り返ります。

「僕が農業で成功する話をしただけなら、こんなに共感が集まらなかったと思うんです。

収穫体験をしてもらった方には、尾鷲の甘夏の歴史や『なぜこの文化を守っていく必要があるのか』といった話をしていました。そこに共感してもらえたのではないかと。

尾鷲というまちを好きになっていただいたからこそ、温かいご支援に繋がった気がしますね」

もし「野心的な移住者の成功談」であれば、尊敬は集まっても共感は広がらなかったでしょう。「なんちゃって農家」という「余白」があるからこそ、日下さんの周りには親しみや関わりしろを感じて人が集まってくるのではないでしょうか。

「朝から晩まで働いている姿を見せたらついてこれない。少しだけ『適当な部分』も見せることで、農業をやったことのない人たちからも声がかかるようにしたい」

そんな姿勢もまた、将来誰かに「尾鷲というところで甘夏をやっていた人がいたな」と想い出してもらえるような「種まき」だという。

「関わってくれる人が増えるほど、種をまいてるような感覚があります。収穫体験などで人を受け入れるなかで、誰が農家になってくれるか、なってくれたとしても尾鷲を選んでくれるかはわかりません。けれど、いつか芽が出て花が咲いてくれたらいいなと思って種をまき続けているんです」

ものづくりへの熱。異業種からの参入だからこそ感じた農業の魅力とは?

自然体で農業と向き合う日下さんですが、「ものづくり」の話になるとさらに熱を帯びます。

農業をしていて今一番楽しいのは「自分で作ったものを好きなように自分で加工できること」だと語ります。

「農業は、自分が栽培した原料をもとに、人が喜ぶものや、自分が美味しいと感じるものを試行錯誤して作ることができる仕事です。クリエイティブな魅力がある職業なんじゃないかと思っています」

ただ効率的につくるのではなく、背景や想いが込められた「ストーリーあるものづくり」を志していても、原料から確保できる人は少ない。日々の仕事で「本当に作りたいもの」を形にできず、もどかしさを抱えた経験がある方もいるかもしれません。

そんな中で、自らの手で育てた果実を自由に商品に仕立てていけることは「まるで夢のよう」と語る日下さん。

日下さんの次なる目標は尾鷲の甘夏の海外への輸出です。

「日本のひとつの地域のみかんが輸出できるって、すごく夢がありますよね。単体でもいいし、加工品でもいい。甘夏の背景にある歴史や地域の物語がすごく魅力的なので、 尾鷲の1人として、この甘夏を使って世界を攻めていくのが最終目標なのかなと思います」

日下さんは甘夏のポテンシャルを世界で試していきたいと考えています。

「今、柑橘農家の多くは甘いみかんを作るために必死に品種改良を競い合っています。でも甘夏は夏みかんの突然変異で生まれた、いわば日本の『自然』が生んだ柑橘。だからこの甘夏がどこまで行けるのか、チャレンジしていきたい」

すでに台湾では甘夏ジュースのテスト販売を行い、暑い地域では酸味が強いと敬遠されるという通説に反し、一定の手応えを得られたと話します。

さらに台湾のフルーツや茶葉を組み合わせたブレンド茶文化やジュースバーの存在に触れ、市場の大きな可能性を実感しました。

大きな夢を掲げ、小さな挑戦を重ねて市場の声を確かめていく。

その姿には、地に足のついた商品開発者としての矜持が滲んでいました。

組織で得た力は地域で活かされている

農業を始めてからは、日の出とともに起き、日没とともに眠る自然に合わせた生活サイクルとなり、会社員時代の生活とは大きく変わりました。

しかし、その頃の癖が抜けるまでは3年かかったと言います。解放感の一方で、当初は落ち着かなかったとも。

「当時は会社で怒られている夢をよくみていました(笑)農業は誰からも何も指示されないし、とにかく自分で考えたことをやっていく作業の連続です。そういう意味ではすごく新鮮でありながら、いつもそわそわしていましたね」

サラリーマンの頃と比べ心も体も健康な生活を手に入れた日下さん。一方で、会社員として培った経験は今でも確実に活きているのだとか。

「会社の中で学んだことは地域でも十分に役立ちます。物事を進めるときにどういう段取りでやっていけばいいのかということは、会社員の経験の中で自然に身に付いたことです。その『段取り力』が必要とされる場面は地域でもあったりしますね」

行政や生産者など、多様な背景を持つ人々が集まる地域では、関係者の声に耳を傾け、進め方を丁寧に調整していく力は必要不可欠です。

日下さんの「商品開発」の経験は、ものづくりのクリエイティブな側面だけでなく、そうした地道な調整力としても地域で活かされているのだと感じました。

Amanatsu Tenma Farmの取り組みは「6次産業化」「関係人口創出」といった地域づくりにおける大きなキーワードと響き合いますが、日下さん自身がそのことを強く意識していることはないと話します。

「(新しいキーワードを取り入れることは)あまり意識はしていません。ただ、縁があって繋がったことに対しては、チャレンジしていきたいですね。

結局、自分がやりたいこと『だけ』に取り組んでいると視野が狭くなってしまう。いろんな方のサポートを得ながら、出てきた期待やアイディアに乗っかっていくようなところもあった方がいいのではと思っています。

相手の考えを受け入れることで、自分が思いつかなかった方向へと考え方が広がっていくこともあります。あまり自分の考えに固執しないようにしたいという気持ちはありますね」

人との繋がりや飛び込んできた機会を「縁」と捉え、自然体でできることを活かしながら挑戦を重ねてきた日下さん。

その歩みは、Amanatsu Tenma Farmが進める新しい取り組みとも重なります。

まるで縁に導かれるように大阪から尾鷲にたどり着いた人生と、自然体で挑戦を続ける農園の物語が、いまここでひとつにつながっているのだと感じました。

「農業はクリエイティブな仕事だ」という日下さんの言葉や生き様からは、現代においてクリエイティブな仕事をしたいと考えている人たちへのヒントが読み取れるように感じました。

今、アナタがつくっているものは何でしょうか。

モノ、文章、サービス、アイデア、体験…。

そこには積み重ねた経験やスキルが息づいているはずです。

もし、いつか場所や領域を変えて、より自由に創造性を解き放ちたいと思う時が訪れたなら。

その選択肢のひとつに「農業」を加えてみるのはいかがでしょうか。

Editor's Note

編集後記

日下さんが初めての農業・移住で右も左も分からないなかで最初に取り組んだのが「歴史」へのアプローチ。自ら探求し掘り下げたことを自分自身のストーリーとも重ねて語る姿が印象的で、その語り口にはおだやかな日下さんの芯に点る「内なる炎」を感じました。

NATSUKI YANO

矢野夏樹

Articles