LOCAL LETTER

「社会を変える」を高らかに。官民が本音で共創する1泊2日「ENJIN自治体」

ZENKOKU

全国

拝啓、叶えたい理想の社会はあるのに、現実とのギャップにもがいているアナタへ

現実に負けそうになっていませんか?

自治体や地域の企業で奮闘するアナタに、知ってほしいイベントがあります。

2025年7月23日と24日の2日間にわたって、福岡県筑紫野(ちくしの)市で初開催された「ENJIN自治体」。“地域をよくしたい”という志を持った自治体職員・社会起業家・クリエイターが集い、肩書きを超えて本音で語り合うことで、次の一歩を踏み出すための合宿型イベントです。

主催は、社会課題をビジネスで解決する「ソーシャルビジネス」を展開する株式会社ボーダレス・ジャパン。本イベントでは、官民の本質的な連携を目指しました。

北海道から沖縄まで、自治体から40名、企業から80名が集結。初開催と思えないほど、会場は熱気に満ちあふれていました。今回は、大いに盛り上がった2日間の模様をレポートにてお届けします。

仲間をつくろう。ビジョンで出会い、つながり、共創する2日間

「ENJIN自治体」は、ボーダレス・ジャパンが2024年に初開催し、250名を超える社会起業家や企業などが集った「ENJIN」のスピンオフ企画です。

気候変動や人口減少、担い手不足など、地域の課題は複雑化の一途をたどっています。自治体のみ、企業のみといった一つの立場や組織では、解決が難しい時代です。

だからこそ必要なのは「両者が出会える場」だと、ボーダレス・ジャパンは考えています。

同社公民連携室室長の竹下友里絵さんは、「ENJIN自治体」を企画した経緯をこう語っています。

「『ENJIN』を開催する中で、“いい出会い方”ができると、自然と新しい共創やアクションが生まれていく。そんな化学反応を目の当たりにする機会がありました。

だから今度はその出会いを、社会起業家と自治体職員の間にも設計してみよう。そうして生まれたのが『ENJIN自治体』です」(竹下さん)

「いい出会い方」にこだわったイベントの今回のテーマは「by VISION」。

「ENJIN自治体」統括の磯貝咲知さんに、その背景を伺いました。

「イベントの企画会議を進める中で、『ビジョン』というキーワードが浮かんできました。

目の前の短期的な関係ではなく、想いの根っこを共有した『ビジョン』でつながっていれば、共創の過程で困難に直面しても乗り越えられる。3年、5年など、長いスパンで未来を一緒に見て取り組んでいけると、仲間としていい関係を築いていけるのかなと。

どんなまちをつくりたいかーー。

いい出会い方として、ビジョンでつながることが大切だよねという話になったんです。そこから『by VISION』というテーマが生まれました」(磯貝さん)

会場となったのは、筑紫野市の宿泊施設「大観荘」。

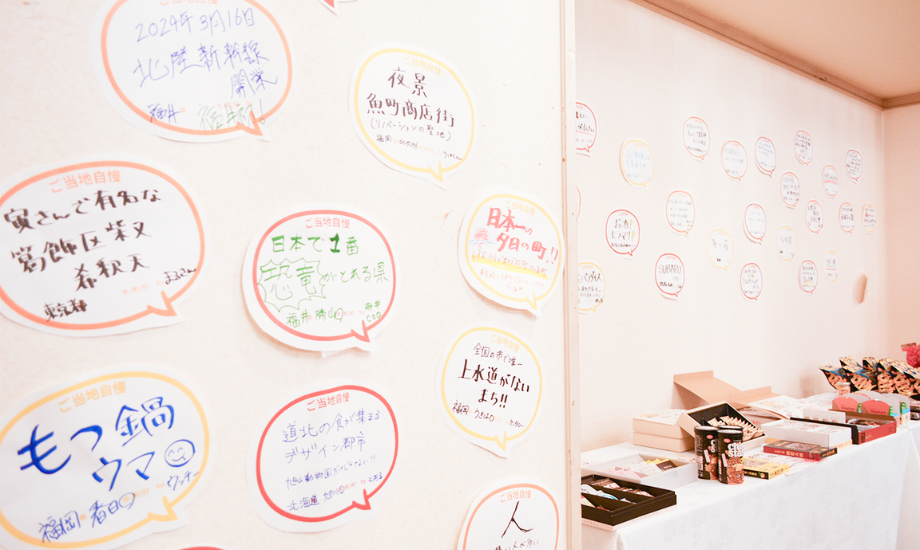

真夏の日差しが照りつける正午、庭園を臨むロビーには続々と受付に到着する参加者の姿が。

「久しぶり」「はじめまして」の声とともにさっそく、挨拶や名刺の交換をする姿も。イベントがはじまる前から、熱気に包まれていました。

オープニングでは竹下さんが、イベント名に込められた思いを語りました。

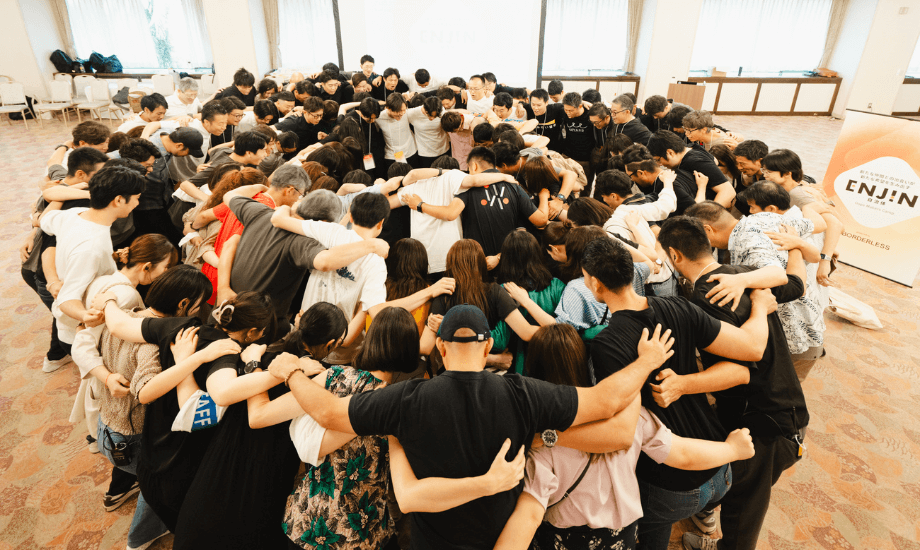

「円陣を組む仲間が見つかる。みなさんが『頑張るぞ』というエンジンをかけて地域に戻っていける。そんな思いを込めました。

目先の利益ではなく、地域をどうよくしていけるのか。率直にディスカッションし合いながら、共創の種を生んでいただければ」(竹下さん)

大きな拍手とともに、2日間の合宿が幕を開けます。

みんなで応援し合おう。共感から共創を生む「いい出会い方」がここに

当日は共感と共創を生む出会い方の仕掛けが、散りばめられていました。

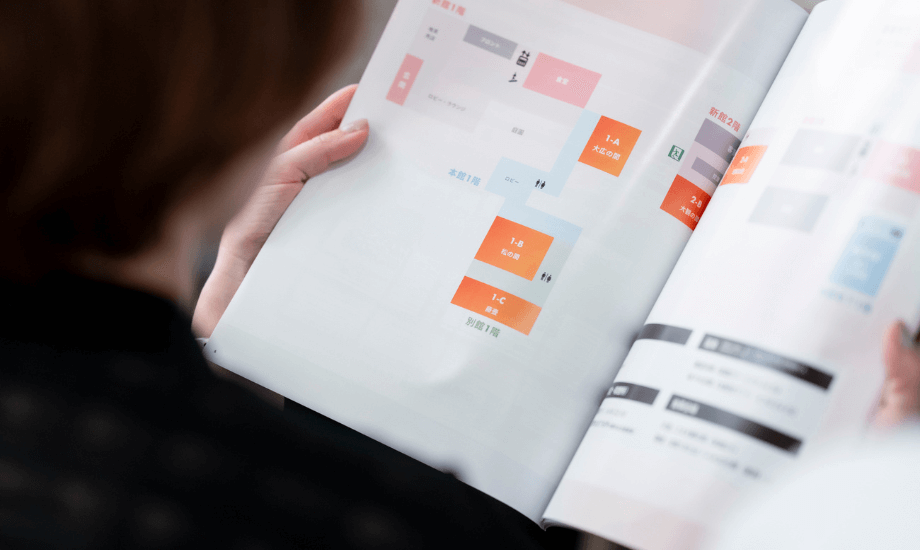

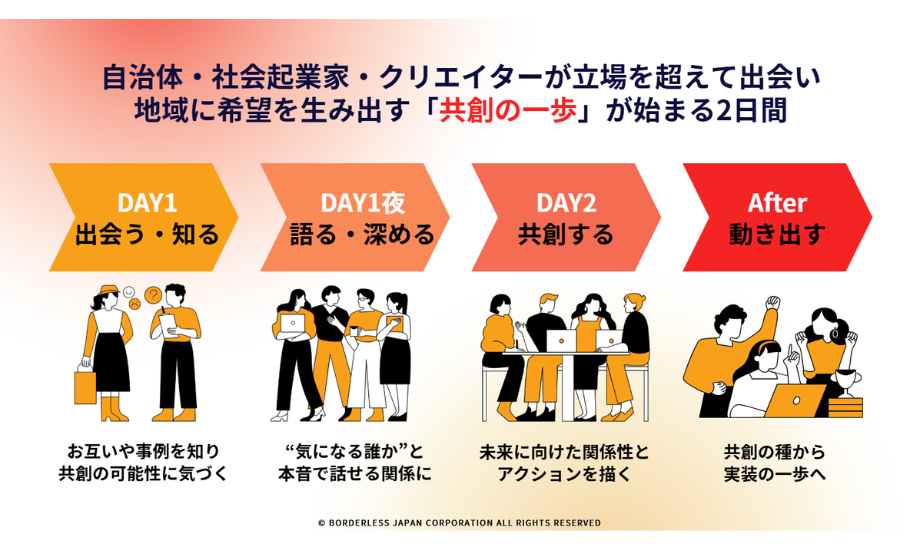

その一つが、プログラムのストーリー設計です。

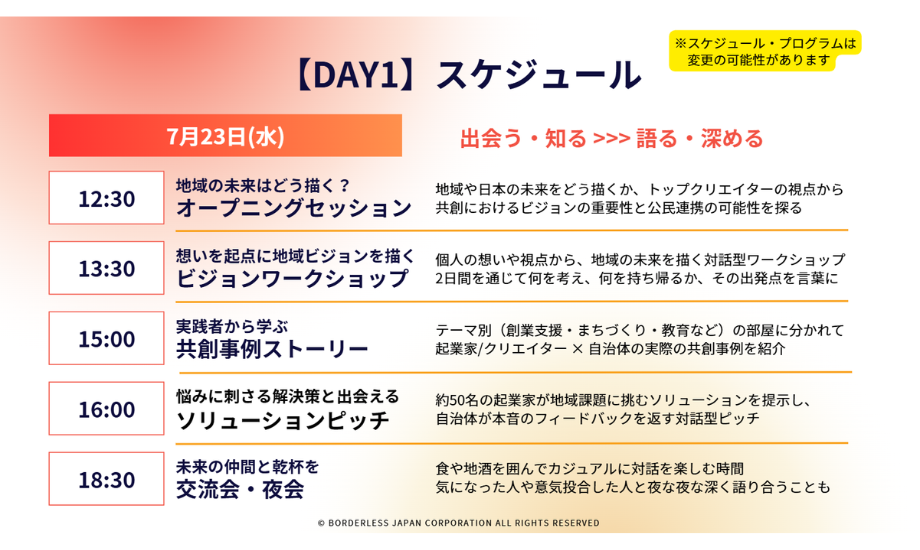

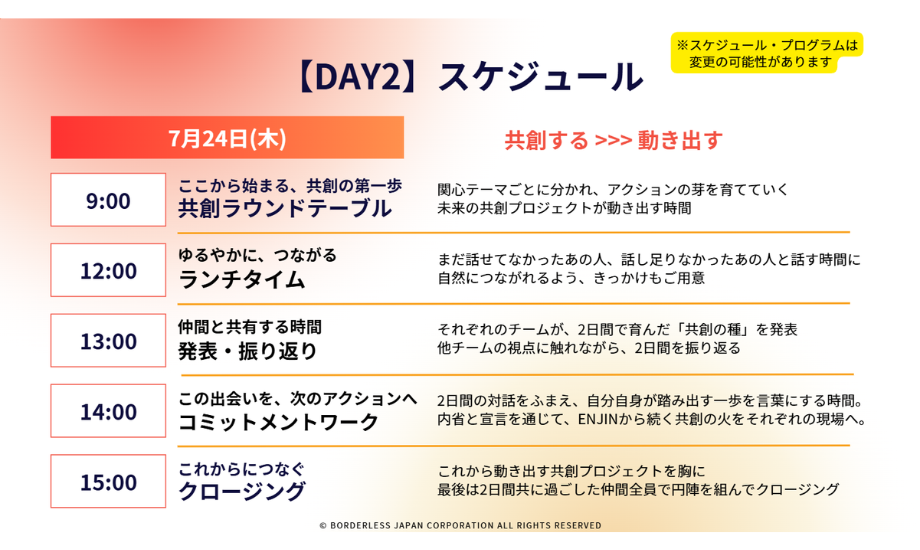

1日目はお互いや事例を知り、対話を重ねて本音で話せる関係に。2日目は未来へ向けた関係性と解決策を描きます。

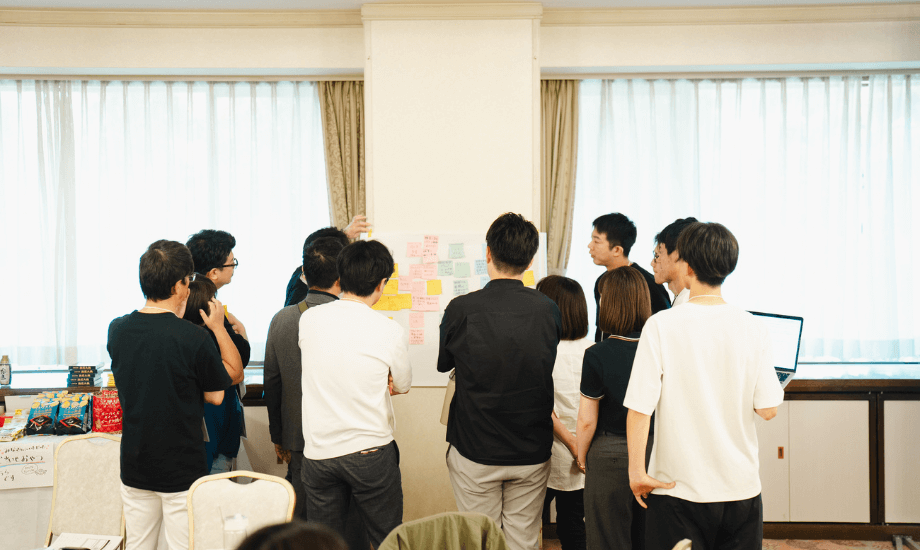

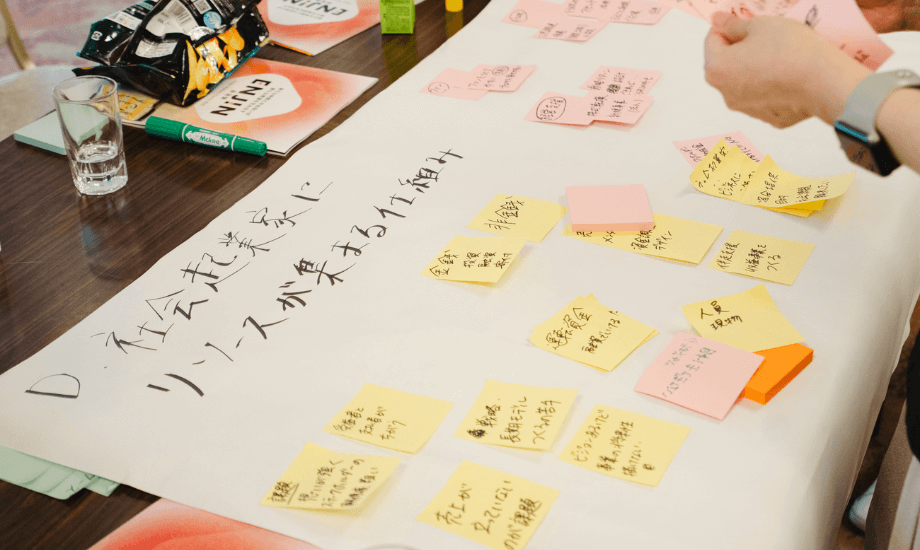

オープニングセッションの後、いよいよ参加者同士の対話がスタート。まずは、ビジョンワークショップが行われました。

参加者はテーマやミッションを書いた画用紙を持ち寄り、数名のグループで対話を深めます。

対話を通じてお互いのミッションを具体化。共通項を見つけながら、チームごとに一つのビジョンを決めていきます。

自治体の視点では、「ビジョン=総合計画」を想像しがちなもの。でもここでは、トップダウンの計画ではなく、それぞれの想いが出発点となります。

職員や担当の肩書きを外して、自分の軸でビジョンを深掘り、共創に向けた相手とのすり合わせ方を「体験知」として学んだワークショップ。

「立場を超えて内省を深め合う」という、本イベントならではの価値をさっそく生み出していました。

共有したビジョンへ、共感を深めたのがソリューションピッチでした。

「関係人口」「まちづくり」「創業」「教育」など4つの部屋に分かれて、企業から約50名が登壇し、自社が持つ解決策を5分間で発表。参加者が発表に対してコメントを返す対話型のプログラムです。

ここで会場を盛り上げていたのは、参加者が入るLINEオープンチャットでの発表者へのフィードバック。

発表に対して「その課題、同じです」「○○なら連携できそう」「詳しく聞かせて!」と、絶えずコメントが流れていました。

初日、最も参加者の熱量が高まったのは、夕食会・交流会でした。

会話が弾み、夕食会の会場から懇親会の会場へ、なかなか移動しない参加者のみなさん。運営スタッフの想像を超えるほど、会場は大盛り上がり。

「みんなが、みんなを応援し合おう」。

共感の輪が広がっているかのようでした。

静まることのなかった懇親会。深夜まで語り合った参加者もいたとか。

「社会を変えると言っていいんだ!と自信をもらえました」

交流の場で出た、参加者の一言です。

なぜ、ここまで本音で語り合うことができたのか。

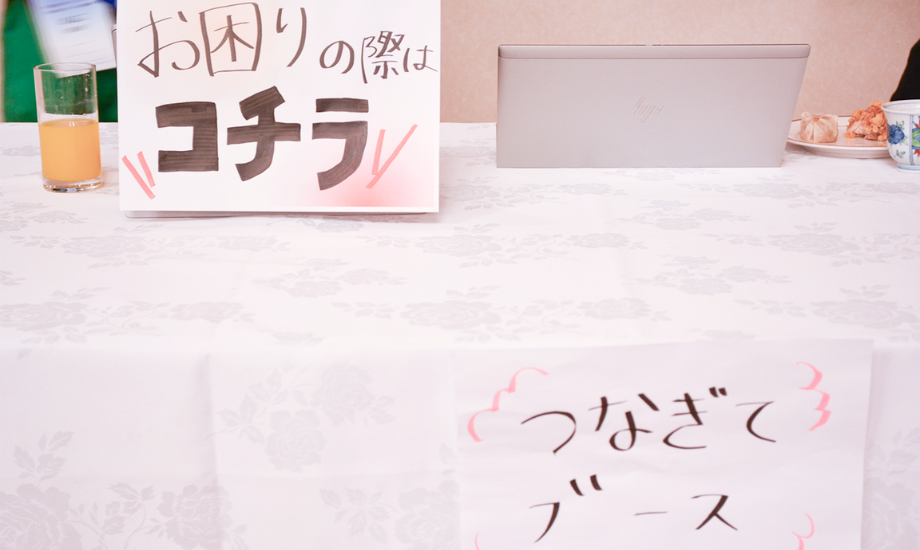

そこには、プログラムのストーリー設計と並ぶ、もう一つの仕掛けがありました。運営スタッフによる出会いのコーディネートです。

「○○な人とつながりたい」

「ピッチにコメントをくれた○○さんに会いたい!」

交流の場では、出会いたい人がいる参加者をサポートする「つなぎてブース」を設置。プログラムの間は終始、参加者をつなげようと動き続ける運営スタッフの姿があちこちで見られました。

対話の土壌を育むその細やかさが、参加者の心に火をつけていたのかもしれません。

さあ、可能性を信じ合おう。心に希望へのエンジンをかけて

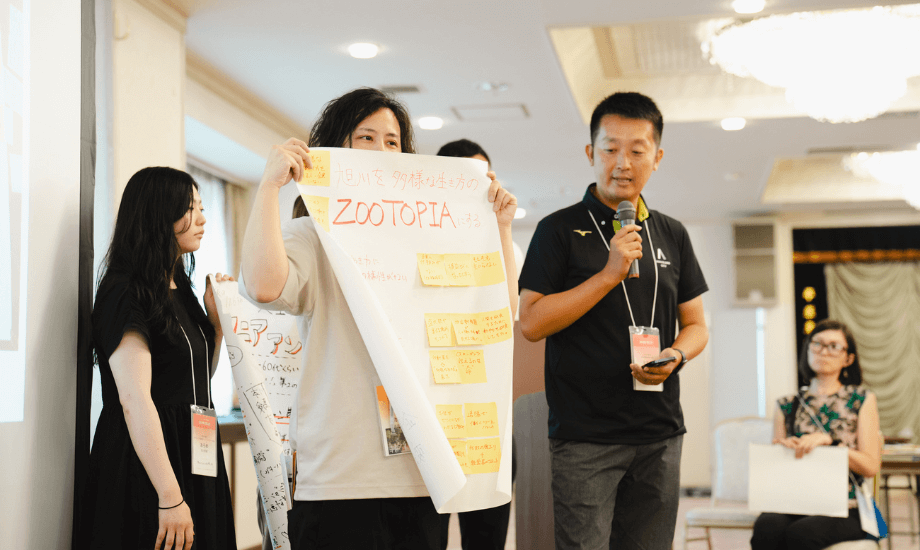

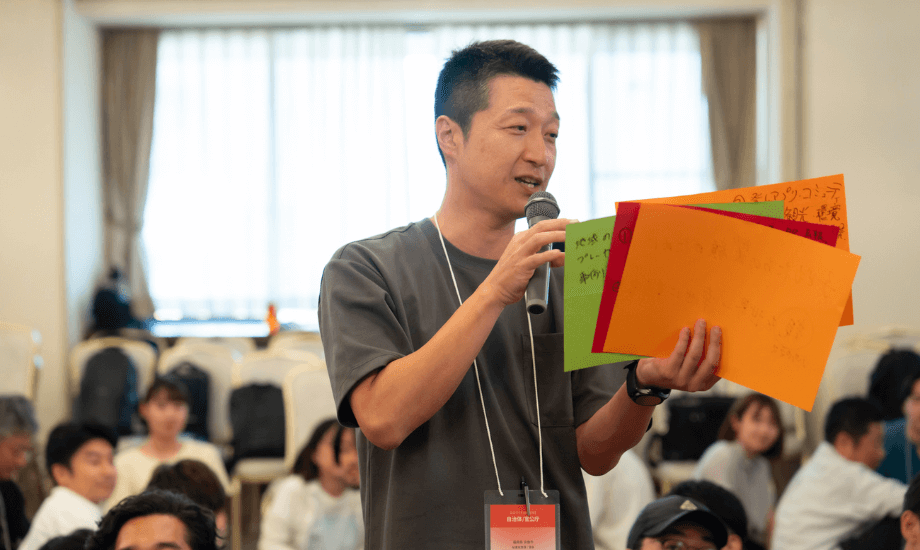

最終日のメインコンテンツは、共創ラウンドテーブル。テーマごとにグループに分かれて、課題への解決策を議論しました。

竹下さんから呼びかけられたのは「新しいことはできない理由がたくさんあると思います。でも、できない理由に負けず、『できるぞ、きっと』と可能性を見出してください」。

その呼びかけに、参加者からは「それは定義しない方がいいのでは」「○○の計画に盛り込もう」と、未来を見据えた本質的・具体的な共創のアイデアが次々と生まれていました。

2日間かけて知った、お互いのこと。それぞれが得意なことを自然と分担していました。

まとめるのが得意な人がいたり、発表が得意な人もいたり。率先して行動する姿に、「さすが○○さん」という声も。

組織も立場も超えて、個人として強みを理解し合う。そんな空気が広がっていました。

初日は、まちの課題や、「担当課」「企業」の立場でミッションを掲げていた参加者のみなさん。

いつのまにか、主語は「自分」や「アナタ」に。

心の底にある想いが交わり、生まれたビジョンには、未来への可能性があふれていました。

参加者にはどのような変化が起きたのでしょうか。それぞれの視点から、お話を伺いました。

自治体・企業・地域団体をつなぐプラットフォームづくりを進める、福岡県宗像市役所の赤田篤史さん。社会課題の解決を探求する人とのつながりづくりや、官民連携の場づくりについて学びを得たいと思い、参加されたそうです。

発表では率先して手を挙げたり、肩を組んで発表の場に立ったり。つながりを深めようとする姿勢が印象的だった赤田さん。

「企業の方たちと行政は同じだと感じました。やり方や経験は違うと思うんですけど、目指しているビジョンや社会をどうしたいかというゴールは一緒だなと。

私も含め行政職員の中には、通ってきた部署によっては、事業者や企業さんとは受発注や営業の関係だったりします。ビジョンを持って同じ目線で話すということはなかなかないんです。

もちろん、企業の方と一緒に受ける研修もあります。中堅、若手レベルが政策形成について一緒に考えたり。でも、仮定の政策形成であって、どこか自分事ではない側面もあります。

今回、自分も含めて、もしかしたら行政職員はちょっと心の距離を取っているところがあるのかもと。その垣根を超えることに対して、『やれるじゃん』という実感というか、確信を得られたのは大きな収穫でした」(赤田さん)

新潟県で「地方創生マーケティング」の会社を経営しながら、全国で道の駅や日帰り温泉などのコンサルティングを行う加藤はと子さん。出会いの場が「業界内に閉じていた」ため、他領域で最前線で活躍する人たちとの出会いを求めてやって来ました。

「事業に対する悩みを『丸裸で相談できる』人たちに出会えたことは大きかったです。断片的に相談できる人はいても、すべてを相談できる人はこれまでいなかったので」(加藤さん)

普段、自ら前に出るタイプではないという加藤さん。ピッチで発表をしたり、深夜まで交流会で語り合ったり。その場に目一杯、浸っていました。

丸裸で相談できる人たちとの出会いが、自信につながったといいます。

「これまで紹介で仕事をいただいてきたんですが、それは奇跡みたいなことだなと、ここに来て気づきました。社会に必要な事業をやれているんじゃないか、という自信をもてたかなと思います。

あと、スタッフにはもっと『有名になれ』と言われているんです。そこに向けて頑張ろうと思えるようになりました」と朗らかに語ってくれました。

最後に、参加者全員で円陣を組み、幕を閉じた「ENJIN自治体」。

これからもオンラインコミュニティなどを通じて、共創の芽を育てていきます。

周りとの熱量に差を感じたり、課題を乗り越えることに限界を感じているなら。

アナタも、円陣の輪に加わってみませんか?

Editor's Note

編集後記

公民連携室ではさっそく、自治体の課題を掘り下げるフィールドツアーや、連携プラットフォームの実現を考えているそうです。そして、イベント後も通知が鳴りやまないLINEグループ。走り続ける運営スタッフと参加者の姿に、「希望」という言葉がぴったりのように思えました。

Mayumi Yanai

柳井 麻友美

Articles