LOCAL LETTER

なくしたくない店がある。二つの老舗を継業して知った、「継ぐ」とは心を繋ぐこと

TOYAMA

富山

拝啓、地域の事業を継ぐ「事業承継」や「継業」が気になり始めたアナタへ

今、日本の多くの中小企業で経営者の高齢化が進み、後継者が見つからない問題が深刻です。そこで、外部の人材に会社を任せる「第三者承継」や、小規模事業や地域に根ざした事業を第三者が継ぐ「継業」が注目されています。

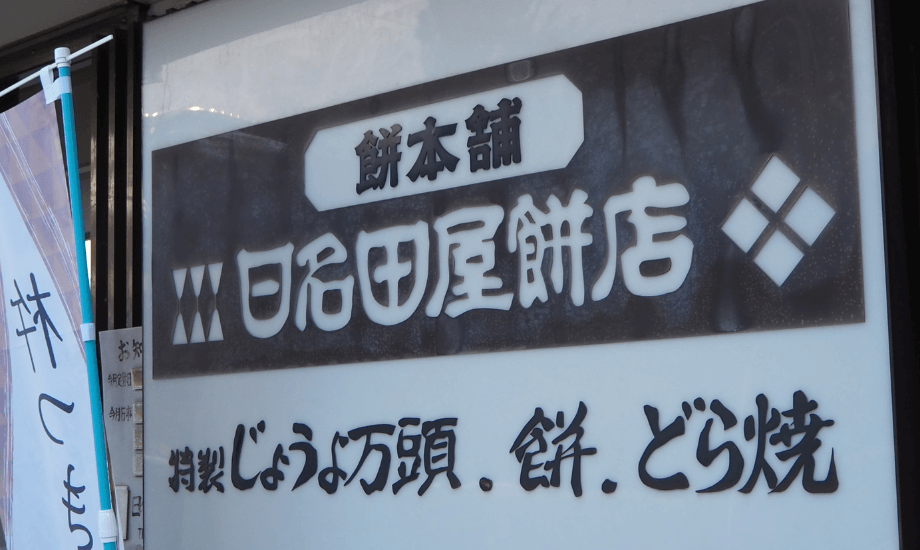

富山県氷見市の餅屋「日名田屋餅店」も、後継者不在のために廃業の危機に直面しました。後継者に名乗りを挙げ、危機を救ったのは松木功太さん。

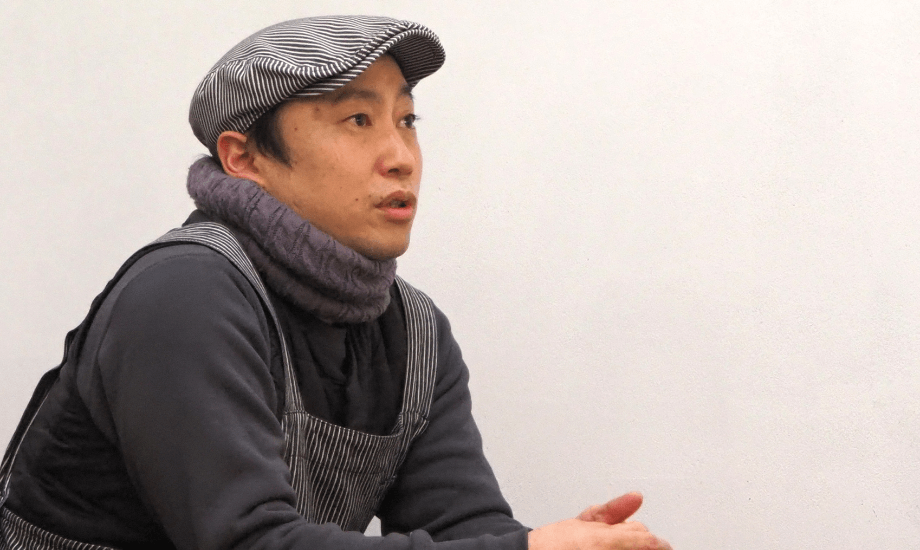

実は松木さんは、同じ氷見市内にある「松木菓子舗」の3代目でもあります。

現在は家業の松木菓子舗、そして日名田屋餅店の2つを営んでいます。家業で和菓子をつくりながらもなぜ、日名田屋餅店を継ぐことにしたのか、そしてこれからどのようなビジョンを描いているのか、「継ぐ」をキーワードにお話を伺いました。

氷見が育んだ餅文化を支えて70年

富山県氷見市は、富山県の北西、能登半島東側にある人口約4万2000人のまち。青い海と豊かな大地に恵まれ、食文化や歴史などの魅力が輝くまちです。

氷見市を含む富山県には、冠婚葬祭・仏教行事・農業に関する祭事などに合わせて、毎月のように餅を食す文化があるといい、家庭における餅の購入量は全国トップクラス。近年では家庭で餅をつく機会が少なくなってきたことから、餅屋の存在価値はより高まっています。

そんな氷見市の餅屋「日名田屋餅店」は、創業から約70年。地元の人々だけではなく、県外からも多くのお客様に愛されてきました。しかし、後継者不在のために、廃業という危機に直面してしまいます。

後継者を募集すれども見つからず。従来、事業承継のマッチングでは社名や企業情報を伏せた状態で募集をかけるのが一般的でしたが、2021年9月、思い切って「オープンネーム」での募集に踏み切ります。そこで手を挙げたのが松木さんでした。

父の急逝を受け、家業の3代目に

松木さんの家業は、1949年創業の老舗の和菓子屋「松木菓子舗」。松木さんは石川県の和菓子屋で修行をしたのちに氷見に戻り、2代目であるお父様と一緒に「松木菓子舗」を支えるようになりました。それから7〜8年経った頃、お父様が他界されました。突然のことだったそうです。

「いつかは自分が継ぐ、と考えてはいたけれど、突然のことだったので、心の準備もできていなかったし、もう何も聞くことができないという焦りや不安はありました。親がいなくなるインパクトってやっぱり大きい。

でも逆に、やってやろうと。父や、助けてくれた方々に恩返しをしたいという気持ちが強くなりましたね」(松木さん)

家業を継いでから、コロナ禍、能登半島地震など、未曾有の事態に見舞われることに。そのたびに周りの方々の助けを力に変え、氷見の「つながり」で乗り越えてきました。

松木さんが開発した蒸し和菓子「蒸しヨンカク」は店の看板商品に。また、コロナ禍に考案した「CYCLEようかん」は遠方からも買いに来られる人気商品に成長しています。

そうして、松木菓子舗で富山県を代表すると評されるお菓子を創作したり、氷見高校と連携して地元の特産品を使ってお土産品を創作したりと、充実した日々を送っていた頃。日名田屋餅店が後継者を探していることが松木さんの耳に入ります。

「募集開始の段階でメディアに取り上げられるなど、広く知られていたので『日名田屋さんなら見つかるだろう』と思って見守っていました」と松木さんは当時を振り返ります。

お店が存在すること、それがまちの希望になる

「自分の和菓子スキル的には日名田屋さんを継業できるとしても、同じ業界で同業者なので、日名田さんとは一定の距離を保っていて。だから、『継ぐのは自分じゃないやろう』と思っていました。

でも、応募があったにもかかわらず、後継者が決まらなかったと聞きました。それは、日名田さんが大事にしたいものを大事にしてくれる人が見つからなかった、とのことで…。そこが一番心に響きました」(松木さん)

松木さんの心が揺れ始めた頃、事態はさらに先にすすみ、日名田屋餅店は企業の実名情報を開示する「オープンネーム」で後継者を募集することとなりました。

「ここまで来ているということは、もしかしたら本当に日名田屋餅店がなくなってしまうのではないか、言葉では言い表せないどうしようもない気持ちになりました」(松木さん)

このまま日名田屋餅店がなくなってしまうことはやむを得ないのか、時代の流れなのか、和菓子作りの知識や経験がある自分が手を挙げたらいいのか、いや自分じゃないのではないか、複雑な想いが松木さんの身体を駆け巡ります。

そんなとき、日名田屋餅店を氷見に残すことに、まちの方々が懸命に動いている姿をみて「突き動かされた」といいます。

「やっぱり日名田屋餅店さんは残さんならんから、ダメかもしれんけど一回ちょっと試しに事業承継の情報サイトに載せてみましょう」と、後継者探しを半ば諦めていた日名田さんの背中をそっと押したのは、松木さんの知人の方でした。

「日名田屋餅店を氷見からなくしたくない」その一心。日名田さんも、まちの人も、行政も、こんなにも多くの人が日名田屋餅店がここに在り続けることを願っている。それが松木さんの心を突き動かしました。

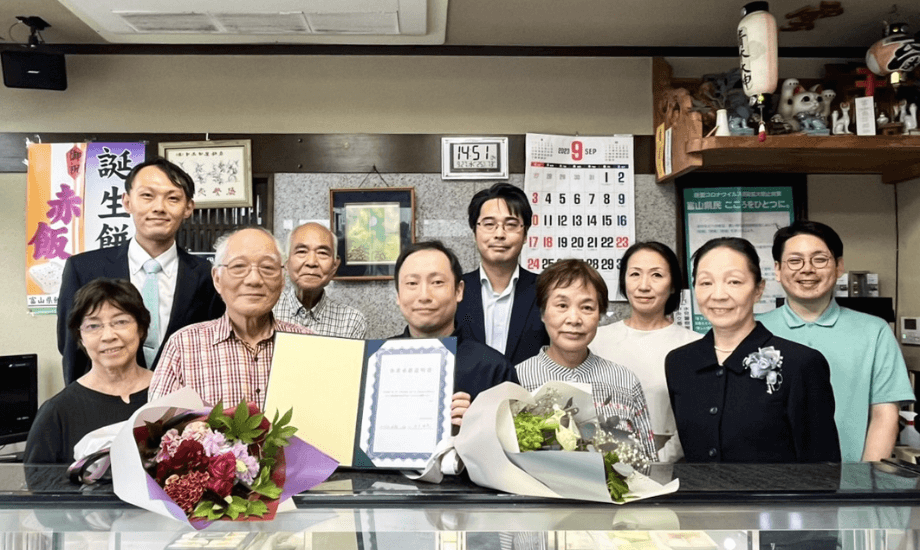

日名田屋餅店は氷見にとってかけがえのないもの。このまちに存在してくれることが希望になる。そうして、松木さんは承継を決意。2023年9月27日に、日名田屋餅店3代目として代表取締役に就任しました。

挑戦を応援してくれる仲間の存在が一歩目を軽くしてくれる

3代目就任の調印式のとき、松木さんは、日名田屋餅店を「地域にとってかけがえのない財産」と語りました。日名田屋餅店が氷見の人々の心の支えであり、地域の象徴である一言です。

そんな日名田屋餅店を「自分が継ぐ」と手を挙げるとき、松木さんには不安やプレッシャーはなかったのでしょうか。

松木さんは「不安はありませんでした」と言い切ります。

「なんでしょうね、新しいことに挑戦するのが好きなんです。日名田屋餅店を継いだことは“できることが増える”という感覚のほうが大きいですね。成功のイメージしかなかったです」と、まるでなんでもないことのように笑顔で語る松木さん。

最初の一歩に勇気が出ない場合は「仲間を見つけたらいいんじゃないかと思います」と秘訣を教えてくれました。

「『それいいね!』って言ってくれる仲間がいるのは心強い。そういう人がいてくれるのは一歩目の重さをちょっと軽くしてくれると思います」(松木さん)

伝統を礎に時代に合わせて表現する。たった一人でも、誰かの心に届くことをしたい

日名田屋餅店を継いで1年、ご自身のなかで変化はあったのかを尋ねると、こう返ってきました。

「自分の考えや感覚だけで物事を決めてはいけない、と思うようになりました」(松木さん)

松木さんは家業の松木菓子舗だけを営んでいたときは、ご自身の「好奇心」に最も目を向けていたと言います。

しかし、日名田屋餅店では「何かを変える場合でも、スピードを重視するのではなく、日名田屋餅店が歩んできた歴史や伝統を尊重して、話し合いをしながら進めることが大切だということを実感しています。古参の従業員さんや毎日通っていただいているお客さん、お店に関わってくださる方々の感情を大切にしながら、進めていきたいというふうになりましたね」と、ご自身の変化を語ります。

「どうやったら、手に取る人をもっと喜ばせられるか」を真ん中に置き、「日名田屋の良いところを時代に合わせて表現し、伝えて、たった一人でも、誰かの心に届くことをしていきたいと思っています」(松木さん)

「どうやったら、手に取る人をもっと喜ばせられるか」を真ん中に置き、「日名田屋の良いところを時代に合わせて表現し、伝えて、たった一人でも、誰かの心に届くことをしていきたいと思っています」(松木さん)

継ぐことで心をつなぎ、巻き込む人を広げていく

これからは「巻き込む人を広げていきたい」と語る松木さん。

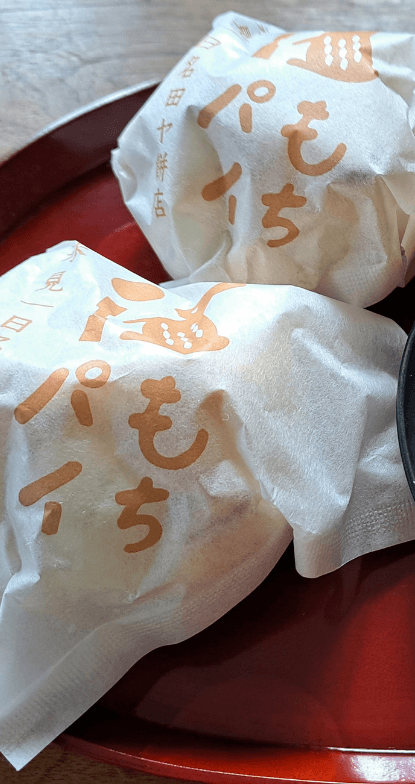

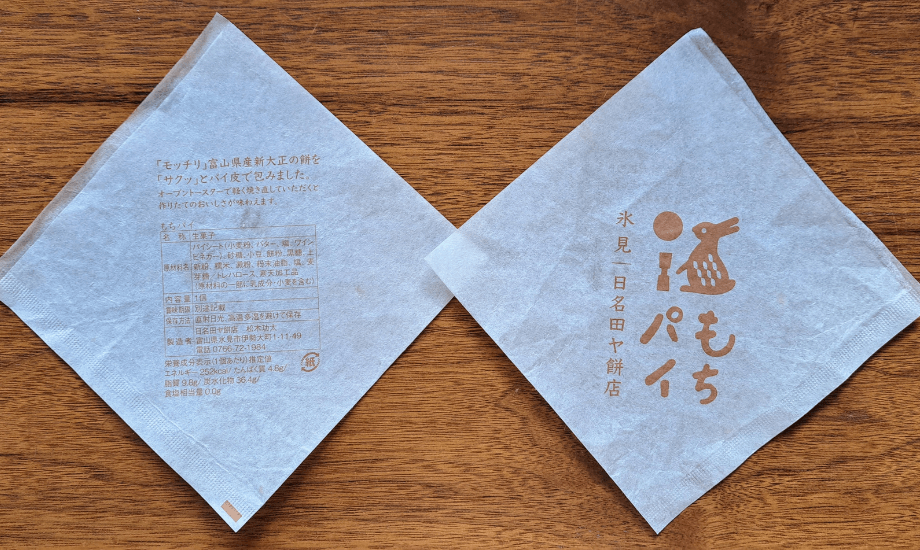

その一環として、不動産の有限会社ウルキ開発と協働し、2024年12月に「氷見げんまい餅」を発表しました。ウルキ開発が耕作放棄地を借り、富山県で品種登録されたもち米「新大正糯(しんたいしょうもち)」を無農薬無肥料で栽培。それを日名田屋餅店が買い取り、玄米餅をつくるという取り組みです。

「耕作放棄地を使い、価値のあるお米を作って、価値のある加工ができれば、栽培したいと思う農家さんも増えると思います。私たち餅屋・お菓子屋だけじゃなく、視点を広くして、それぞれの特徴を生かし合いながら、関わる人みなさんで地域を生かしていきたい」(松木さん)

この取り組みのきっかけは、増加する耕作放棄地や農業の担い手不足という地域課題から。日名田屋餅店の長い歴史のなかでも、玄米餅の販売は初めて。伝統的な餅作りという手法に現代の社会課題に挑むという新しい視点を加えた、松木さんの新たな挑戦です。

松木さんにとって「継ぐ」とは?

「“継ぐ”とは“心をつなげる”ことだと思います。

お店を繋いでいくチャンスはそう多くない。例えばそれがはじめて挑むことであっても、失敗したら戻ればいい。悩むより、うまくいく方法を考えます。大切なのは、誰かのために、何のためにやるのか、という目的をもつこと。そして次の世代にどう繋いでいくかという視点を持つことが大事だと思っています」(松木さん)

事業承継が気になり始めたら

中小企業庁によると、2023年時点でも約6割の中小企業が後継者が不在で廃業の危機にあるといいます。日名田屋餅店が直面した後継者問題は、決して氷見市だけの問題ではなく、日本全体で抱えている身近な課題です。

LOCAL LETTERでは、「どんな人でも後継者を探すことができる、オープンな事業承継文化をつくる!」と奮闘している齋藤隆太さんの取材記事も掲載しています。

事業承継したい経営者と後継希望者の「事業承継プラットフォーム」

「事業承継」や「継業」がちょっと気になったら、知る一歩目に覗いてみてください。

Information

2025年「WHERE ACADEMY」体験会を開催!

「自信のあるスキルがなく、一歩踏み出しにくい…」

「ローカルで活躍するためには、まず経験を積まなくては…」

そんな思いを抱え、踏みとどまってしまう方に向けて、

地域活性に特化したキャリア開発アカデミーをご用意しました!

「インタビューライター養成講座」「地域バイヤープログラム」「観光経営人材養成講座」など、各種講座でアナタらしい働き方への一歩を踏み出しませんか?

<こんな人にオススメ!>

・都心部の大手・ベンチャー企業で働いているけど、地域活性に関わりたい、仕事にしたい

・関わっている地域プロジェクトを事業化して、積極的に広げていきたい

・地域おこし協力隊として、活動を推進するスキルや経験を身に着けたい

まずは体験会へ!

参加申し込みはこちら

Editor's Note

編集後記

取材時、ご自身のことを「楽観的」と言っているのが印象的でした。誠実さと軽やかさ、伝統と革新、そのバランスの妙が松木さんの魅力。そしてそれはそのまま氷見のまちの魅力でもあると思いました。

Harumi Murooka

室岡 晴美

Articles