LOCAL LETTER

つなぐだけで終わらない。関係人口が集うホテルから生まれる新たな価値

HOKKAIDO

北海道

拝啓、関係人口を創り、地域に新たな価値を紡ぎたいアナタへ

関係人口づくりの取り組みが一過性なものになってしまうーー

地域に持続的に関わってもらうには、どんな仕組みがいいのかーー

そうした問いを抱えながらも、具体的な一歩を踏み出せずにいる人も少なくないのではないでしょうか。

十勝シティデザイン株式会社を創業した柏尾哲哉さんは、東京で弁護士として活動する傍ら、地元の北海道帯広市の中心市街地に新たな賑わいを生み出すべく挑戦を続けています。

その象徴的な取り組みの一つが、2016年に開業した「HOTEL NUPKA(ホテル ヌプカ)」です。柏尾さんはこのホテルを起点に、地域と都市圏を繋ぐ仕組みを構築し、持続的な価値を生みだそうとしています。

この取り組みは、内閣府が実施する「令和6年度中間支援組織の提案型モデル事業」に採択されました。

新規事業に挑戦し続ける理由を柏尾さんはこう語ります。

「関係人口など新しい人たちが地域に関わることで、地域のまだ活かされていない価値を引き出し、それを全国や世界のマーケットにつなげていく。それを通じて新たな価値創造や地域の所得向上を実現することが、僕たちの活動のモチベーションです」(柏尾さん)

柏尾さんが描くのは、関係人口を地域とつなぐだけでなく、そのつながりを価値へと育てる仕組み。

HOTEL NUPKA を起点に広がった取り組みは、どのような価値を生み出そうとしているのでしょうか。

関係人口創出への挑戦を中心に、柏尾さんの取り組みと目指すところをうかがいました。

地域を動かすエンジンに。ホテルが起点となるまちづくり

日本全国の地方都市において、中心市街地の空洞化が進行していると言われています。柏尾さんが活動する帯広市も例外ではありません。

「北海道帯広市の中心市街地で生まれ育ったところから話は出発します。父親が眼鏡屋を営んでいましたが、人の賑わいがなくなり、事業が続けられなくなる様子を目の当たりにしました」(柏尾さん)

高校卒業後、京都の大学へ進学し、その後は東京で弁護士として活躍してきた柏尾さん。しかし、40歳を超えたころ、「東京だけではなく地元の帯広市で何かできないか」と考え始めたと話します。

そんな思いを形にするため、柏尾さんは2014年に十勝シティデザイン株式会社を創業し、2016年には帯広市の中心市街地にHOTEL NUPKAを開業しました。

「人の賑わいが絶えてしまった場所に、もう一度賑わいの場所をつくりたい。そしてその賑わいを通じて、地域の産業を活性化する役割を果たしたいと思い、事業を始めました。

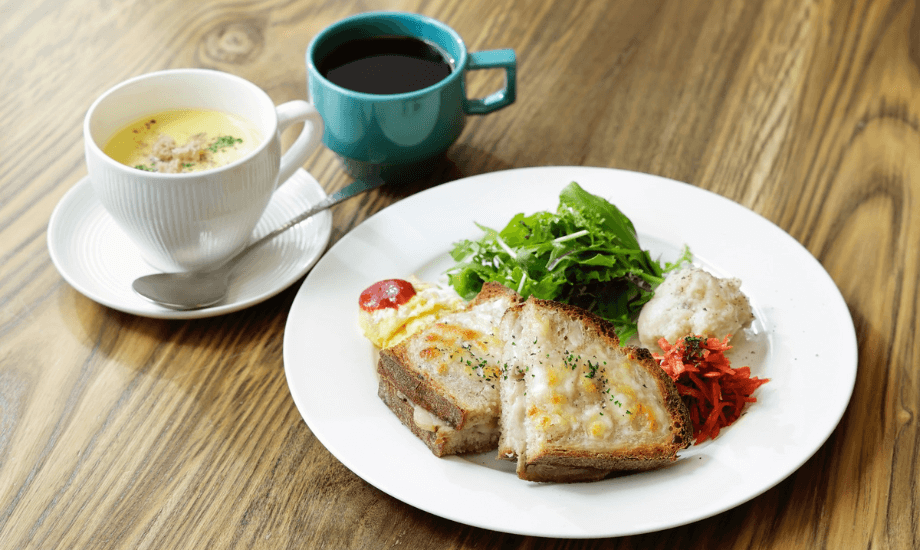

ホテルは単なる宿泊事業ではなく、人が集まる場所だと考えています。観光客だけでなく、地元の人にも集まって欲しいという思いから、1階にはカフェをつくり、地元の生産者さんの素材を使った料理を提供しています」(柏尾さん)

売上ゼロから始まったホテル事業は、少しずつ軌道に乗り、2019年には新たな事業を展開しました。

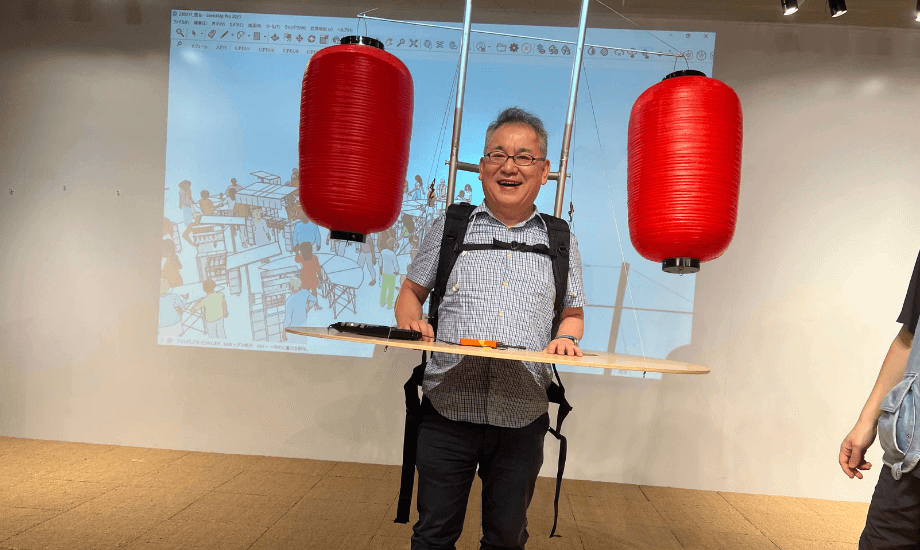

「馬車BARという、ホテルの前から馬車が帯広市の夜の街を巡るツアーを始めました。BARでは地元の素材を使ったおつまみを提供しています。『ホテルからまちへ』というコンセプトで、本格的な事業が始まりました」(柏尾さん)

このユニークな取り組みは、航空会社AIRDO(エア・ドゥ)の機内誌「rapora(ラポラ)」の2024年12月号の表紙となり、6ページにわたって馬車BARとHOTEL NUPKAの特集が組まれるなど、大きな注目を集めています。

馬車BARと同時期に開業したホテル2号館、「NUPKA Hanare(ヌプカハナレ)」は、当初はインバウンドをテーマにした事業活用を予定していました。しかし、新型コロナウイルスの影響で計画が一時停止になってしまったそう。

「コロナ禍をきっかけに、自治体によるワーケーションへの取り組みが広がりました。帯広市からもインバウンド事業よりも、関係人口をテーマにした施設活用を進めたいという提案がありました。その結果、2021年にワーケーションの関係人口創出機能を備えたホテルとしてNUPKA Hanareの事業が始まったのです」(柏尾さん)

柏尾さんは、ホテルを拠点に都市圏の人々が地域の方々と関わる機会をつくるため、帯広を訪問するツアーを開催しました。ツアー自体は成功しましたが、課題も感じたと話します。

ホテルを関係案内所に。そして地域と都市の共創の場へ

「普段、私は東京にいるので、『十勝に行きたい』と言ってくれた皆さんと、NUPKAを拠点とした帯広ツアーを開催しました。3回のツアーで合計100名ほどが参加してくれました」(柏尾さん)

帯広を巡るバスツアーを企画し、参加者を地元の事業者たちのもとへ案内しました。当時を振り返り、こう語ります。

「参加してくれた皆さんは、地域の事業者が行なっている取り組みに驚き、とても盛り上がったツアーになりました。しかし問題は、ツアーそのものは盛り上がっても、東京に戻るとその熱が冷めてしまうことでした。

ツアーが終わると『次はいつ会えるのか分からない』という状態になり、これでは継続的な繋がりが生まれないという感覚が残りました」(柏尾さん)

この課題に取り組む中で、新たな繋がりを生む仕組みとして注目したのが「関係案内所」という考え方でした。

「『帯広市で、毎日営業しているホテルを運営しているのだから、NUPKAを関係案内所の一つとして活用できないか』という提案をいただいたのです。

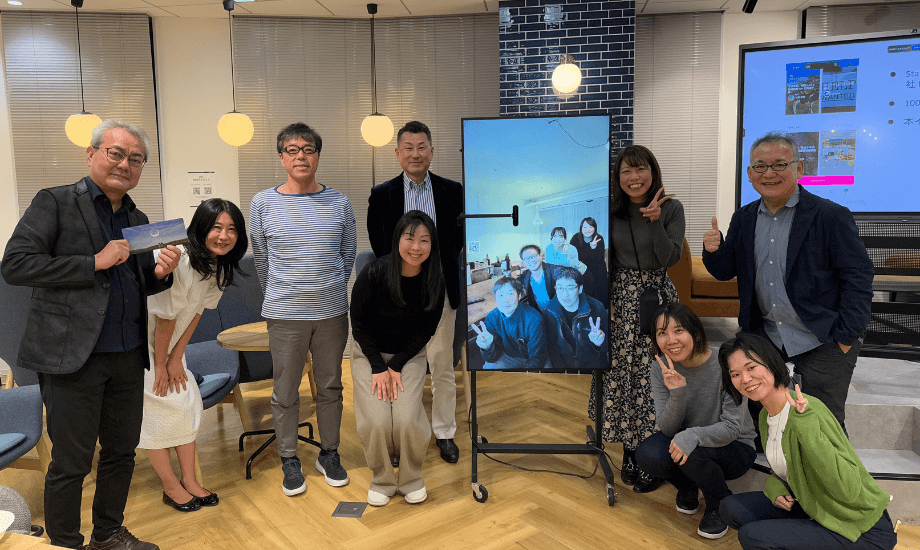

そこで、NUPKAを十勝側の関係案内所と見立て、東京の渋谷にあるコワーキングオフィス「SHIBUYA QWS(渋谷キューズ)」の中に『東京側の十勝関係案内所』を設置。テレプレゼンスシステム「窓」*を活用して、2拠点を繋ぎました。帯広と東京、約1,000kmの距離を超えて、リアルなコミュニケーションを可能にしました」(柏尾さん)

*テレプレゼンスシステム「窓」…相手が目の前にいるようなリアリティと、同じ空間を共有しているような雰囲気を感じさせる次世代コミュニケーション装置。

柏尾さんは、この仕組みを活用して新たなツアーやイベントを開催し、合計600名ほどが参加したと話します。参加者からは多くのポジティブな意見が寄せられた一方で、ここでも課題が浮かび上がります。

「イベントやツアーで帯広市と都市圏を繋ぐことはできても、自発的なつながりを生むにはやはりお金が壁になります。

『行ってよかった』という声はいただきますが、継続的に行くための費用や時間をどうするのかという問題に直面しました。会社の仕事として行くなら売上がなければ出張費が出ないですし、個人での参加だと年に何度も行くのは難しいのが現実です」(柏尾さん)

こうしたジレンマを解消するために、柏尾さんは「地域に関わることでお金を稼げる可能性を示したい」と話します。そこで注目したのが、関係人口の力を活かして地域の商品を都市圏で販売支援する「関係人口型地域商社」の事業モデルです。

自発的なつながりを生み地域資源を広げる「関係人口型地域商社」

「地域の事業者が直面する課題の一つが、都市圏での販売拡大です。東京や札幌といった遠く離れた大都市で商品の販売を広げる方法がわからず、手探りの状態が続いています。

小さな事業者だと、人材の採用や給料、オフィスの施設費用をカバーするほどの売上がなければ、都市圏での販売拠点をつくることが難しくなります。

そこで、関係人口の方が地域側の商品を都市圏で販売支援する役割を担えば、継続的な取引が生まれます。さらに、その取引による手数料が関係人口側に還元されれば、地域との関わりを続ける動機にもなるはずです」(柏尾さん)

柏尾さんは、NUPKAのオリジナルクラフトビールである「旅のはじまりのビール」を例に、関係人口の可能性について語ります。

「東京の有名なお寿司屋さんで大将にビールを紹介したところ、商談がまとまり、売上に繋がりました。僕たちがやったことは、大将にビールを紹介したことだけです。

この『BtoBtoC』の構造では、僕たちがビールを作る人(B)、お寿司屋さんが次の接点(B)、最終的なお客様(C)へとつながります。

そのBとBを関係人口の方が繋ぎ、商品を紹介することで、地域と都市圏の継続的な関係が生まれると考えています。さらに、紹介手数料として関係人口の方に還元される仕組みを描いています。

NUPKAを起点に築いてきた今までの蓄積の上に、そこに向けたチャレンジを続けているところです」(柏尾さん)

「この関係人口型地域商社の仕組みを実現していくには、関係人口の方が商品の背景や価値をきちんと理解することも必要」と柏尾さんは続けます。

その理解を促すためには、実際に地域に足を運び、生産者や地元の方々と直接触れ合う体験が欠かせません。

関係人口との関わりをより深め、持続的な関係へと発展させるためにも、帯広での滞在を促進し、交流や体験を通じて地域の価値を感じてもらうことも必要です。柏尾さんは、今後の取り組みについてこう語ります。

「夏と冬の寒暖差が激しい帯広市では、夏は観光客が多く訪れますが、冬は閑散としています。そこで、NUPKAの空室を活用して、2週間から1ヶ月のワーケーション滞在を安く提供するモニタープログラムを試験的に開始しました。さっそく関西から来られた関係人口の方が僕達の地元で繋がりの輪を広げてくれています」(柏尾さん)

「ワーケーション滞在というテーマで長期滞在を活かして、その魅力を体験してもらうことで関係人口の輪が広がり、取組みが拡大していく流れをつくりたいです」(柏尾さん)

長期滞在を通じて地域の価値を知り、関係人口が深く関わることで、地域と都市圏の新たな繋がりを創り出す。柏尾さんは、ホテルを拠点とした取り組みを続ける一方で、地域が抱える経済的課題や地域資源の新たな可能性にも目を向け、「地域産業の発展を目指したい」と話します。

未来へ紡ぐ挑戦。地域資源に新たな価値を

帯広市は、広大な平野を有し農業や酪農が盛んな地域であり、、地域経済を支えています。しかし、柏尾さんは「地域の現状には人口減少や経済的な課題も存在する」と語ります。

「帯広市の平均所得は、過去40年くらいほとんど変わっていません。今の物価を考えると、実質的な所得は下がっています。

さらに、人口減少が進み、所得も減る状況で僕たちが伝えたいことは、関係人口を含む新しい人たちが地域に関わることで、まだ活かされていない価値の付加価値を高めることです。それを全国、世界のマーケットにつなげ、地域の所得向上に繋げたいという思いです。

この思いが、次々と新しい事業に挑戦するモチベーションになっています」(柏尾さん)

柏尾さんは、新たな挑戦の一環として、十勝で盛んな放牧酪農にも注目しています。

「手に取った牛乳が放牧酪農かどうかは、パッケージを見ただけではわかりません。しかし、循環性の高い放牧酪農など、環境へ配慮するなど生産方法に熱心に取組む生産者さんを十勝では身近に知ることができます。彼らが育てる牛乳を大切に味わってもらい、地域や生産者の取組やその背景が伝わっていくようにお手伝いしたいです。

僕の夢は、クラフトビールが大手メーカーのビールと別の棚に並べられるように、放牧酪農の牛乳も一般的な牛乳とは別の価値を持つ商品として認識されること。こうした商品が全国や世界のマーケットに広がることで、地域資源の付加価値が高まるようにしていきたいです」(柏尾さん)

柏尾さんは、こうした目標を胸に抱きながら、関係人口との連携を通じて地域資源の可能性をさらに広げ、地域産業の発展を目指したいと話します。

「私たちは、関係人口や地域の事業者と共に、継続性のある事業モデルを構築し、地域産業に新たな付加価値を創りたいと考えています」(柏尾さん)

一見繋がらないようにみえるホテルと農業、ホテルと関係人口。

ホテルが持つ可能性に着目し、NUPKAを拠点に広がる数々の取り組み。それらは、関係人口と地域のつながりを深め、そのつながりが新たな地域の価値や事業を生み出していく。その中心には、柏尾さんの「地域に豊かさをもたらしたい」という強い想いがありました。

柏尾さんの取り組みは「令和6年度中間支援組織の提案型モデル事業」として実施しています。

内閣府による関係人口創出・拡大施策について、もっと知りたい方は、「かかわりラボ」(関係人口創出・拡大官民連携全国協議会)をぜひチェックしてみてください。

Editor's Note

編集後記

次々と新たな事業を生み出し実現していく、柏尾さんの魅力的な取組みに圧倒されました。帯広市の魅力や継続的な関係人口の在り方を通じて、地域との関わり方について深く考えさせられる時間となりました。

Natsumi Ishizaki

石﨑 なつみ

Articles