LOCAL LETTER

栽培名人亡き後も守り継ぐ。神奈川の郷土料理「のらぼう菜」

郷土料理

拝啓、名人の心意気が広めた伝統野菜の味を知りたいアナタへ

平日は国家公務員、休日は食材マニアとしてマルチに活動する、公務員フードアナリストの松本純子さん(通称 松純)とお届けする「地域✕郷土料理」をテーマにした連載シリーズ。

今回お話をお伺いしたのは、「かわさき・食と農のコミュニティ」代表を務め、神奈川の郷土料理「のらぼう菜」の普及活動を行う清水まゆみさんです。

CSR講座への参加をきっかけに、「のらぼう菜」の栽培名人・高橋孝次さんに出会った清水さん。高橋さんの「のらぼう菜」にかける想いと人間力に魅せられ、自称 “おっかけ” として高橋さんの活動を取材する日々を続けてきました。

そんな高橋さんが、2022年12月、惜しまれながら他界。清水さんは、名人亡き後も「のらぼう菜」の栽培方法や食文化を守り継ごうと決意します。高橋さんの想いを乗せて、清水さんがつないでいきたい地域の食文化の「未来に対する想い」とは――。

食と農は人をつなぐ。大人が変わる姿を見て「農業の力」を再認識

――清水さんとの出会いは、学生の郷土料理コンテストで一緒に審査員をしたこと。私たちは、出会いも「郷土料理」だったんですよね。その際、清水さんから「のらぼう菜」のお話をいろいろ聞かせていただき、興味を持ちました。私からお願いして、清水さんの活動や「のらぼう菜」の畑を見せてもらい、新たな学びがあったので、改めてお話を伺いたいと思っていたんです。

まずはじめに、川崎市の食の特徴について教えてください。

清水:川崎市は「住宅の中に畑がある」都市農業が特徴的です。ただし北部と南部で、畑の面積は大きく変わります。北部には田んぼや畑が多く残っているものの、南部にはほとんど畑がなく、京浜工業地帯が広がっています。

北部は農ある暮らしが残っている一方、南部は神奈川で採れた野菜を地元の人が食べる機会もあまりなくて。直売所が開いている時間帯が午後3時くらいまでということもあり、働いている人は買いに行くことが難しいんです。そのため、地元にはアクアラインを通って運ばれてきた県外の野菜がスーパーに並んでおり、南部で暮らす方はそちらを食べる機会のほうが多い現状があります。

――農業と人が近くにある環境でありながらも、一定の課題もあるのですね。元々は他業界の仕事をされていた清水さんが、食や農に目覚めたきっかけを教えてください。

清水:私の生まれは長野県上諏訪町で、田んぼや畑が身近にある環境で育ちました。でも地元に住んでいた当時は、農業にあまり関心はなくて。大学進学で上京し、その後マーケティングやインテリア業界の仕事をしたのち、出産を機に退職する時まで農業との関わりはありませんでした。

大きな転機になったのは、2008年から携わることになった農水省の教育ファーム推進事業の事務局の仕事で。学生の農業体験に立ち会う機会が多かったのですが、その際、子どもたちだけではなく、大人が変わっていく姿を何度も目の当たりにしました。最初は乗り気じゃなかった学校の先生が、農家さんに叱られながらも、田植え・除草・稲刈りを経験して、ようやく炊いたお米を食べた瞬間、「農の持つ力」に感激する。その時の表情や姿を見て、農業の力ってすごいなと思いました。これが、食と農に目覚めた私の原体験です。

――子どもの成長と共に、大人が変わっていく姿を見て、清水さんの中にも変化が生まれたのですね。まさに、「食と農は人をつなぐ」ですね。清水さんが、「のらぼう菜」と出会ったのはいつ頃ですか。

清水:教育ファーム推進事業の仕事が終わり、市内で開催されたCSR講座に参加したのをきっかけに、「のらぼう菜を食べる会」に誘われたのが2015年のことです。そこではじめて「のらぼう菜」と、「のらぼう菜を栽培している農家」の高橋孝次さんに出会いました。この時、高橋さんが聞かせてくれたお話が、教育ファーム推進事業で培った自分の経験とぴったり合致して。この日から私の「高橋さん」と「のらぼう菜」に対する “おっかけ” 人生がはじまりました。笑

農業体験を通して、荒れた中学校を3年かけて再生へと導く

――「のらぼう菜」について、どんな野菜なのか教えてください。

清水:「のらぼう菜」は、もともとは庭の一角で自家用に育てられていた春野菜です。でも、それを高橋さんが直売所に売りに出したら、「おいしい!」と評判になって。

アブラナ科の野菜で、見た目は菜の花に似ているんですけど、苦味は一切ありません。葉っぱだけではなく、茎が甘くて柔らかいんです。

――私も先日いただいたのですが、茎の部分はアスパラのような食感や甘みがありますよね。

清水:たしかに、アスパラの感じに似ていますね。3月は葉物野菜が少ない時期なので、「のらぼう菜」の栽培は農家の収入の安定にもつながります。栽培期間が冬のため、病害虫の心配がほぼなく、支柱を立てるなどの手間も要らないので、比較的育てやすい野菜です。

――「のらぼう菜」の存在を通して、清水さんが高橋さんに魅せられた出来事を教えてください。

清水:やはり、学校での農業体験に同行させてもらった経験が大きいです。高橋さんは、野菜を自分と同じ「一人の人間」として捉えていました。「葉っぱにもちゃんと目があって、お日様をいつも探しているんだよ」と。あと、野菜の育て方について、子どもたちからどんな質問がきたとしても、決してバカにせず一人ひとりと丁寧に向き合って答えていました。その姿勢に、まずは魅せられましたね。

高橋さんは、野菜の育て方だけではなく、「生き方」そのものを話す機会も多かったように思います。もとは教師を目指していた人だったので、その影響もあったのかもしれません。

荒れていた中学で農業体験を行う際には、野菜の話に入る前に、いじめについての話を切々と語りかける場面もありました。「いじめで命を失う子もいる。そういうことが起こると、いじめられた本人も、いじめた側も、親も、地域の人たちも、みんな悲しむ。だから、そういうことは絶対にやっちゃいけない」と。あの時の高橋さんの真剣さは、今でも強く印象に残っています。その後、高橋さんは「のらぼう菜」の栽培を含めた農業を通して、荒れた中学校を3年かけて再生させました。

――すごい。ドラマになりそうなお話ですね。

清水:そうですね。ほかにも、野菜の歴史についてもよく語っていました。「野菜のほとんどは、日本で生まれたものではないんだよ。海外からやってきた野菜を、日本人が自分の地域に合わせて栽培しやすいように知恵を絞って、試行錯誤して変えてきたのが、今の野菜や農業なんだよ」と。

――高橋さんは、まるで「生きる教科書」のような存在だったのですね。

「のらぼう菜」の魅力を広めるため、栽培技術を惜しみなく伝える名人の生き様

――2020年に、高橋さんは『のらぼう菜―太茎多収のコツ』(農山漁村文化協会刊)を出版されています。清水さんは、本書の編集を担当したと伺っていますが、本を出すことは清水さんのほうから勧められたのですか。

清水:書籍に関しては、高橋さんご本人から「書きたい」との要望がありました。「自分の軌跡を残しておきたい」という想いがあったようです。当初は、高橋さんの人生を一冊の本にまとめる方向で話を進めていたのですが、編集者の方からのアドバイスで、「のらぼう菜」の栽培方法や食べ方の多様なレシピ、学校での食農教育の話なども盛り込んだ構成に変更しました。

高橋さんは地域特産物マイスター(地域特産物の栽培・加工などに卓越した技術を持ち、指導者となる人材)でもあったので、専門技術や経験を伝承することに大きな意味があると思ったんです。

――高橋さんが培ってきた技術や能力を、次世代に引き継ぐために書籍を作られたんですね。

清水:はい。それと、本を出版する際に、「のらぼう菜」のタネをお譲りする企画をあわせて出しました。その企画が大好評で、出版した1年目は、北海道から九州まで90件ものタネ要望がきたんです。今現在も、高橋さんの奥さんのもとに同様の連絡があるそうです。先日は、石巻に住む読者の方がわざわざ川崎まで訪ねてきてくださって。東北なので川崎とは気候が違うのですが、「のらぼう菜」の栽培に挑戦しているとのことです。

――地方に根付いているものが各地に広がっていき、それが新たな土地で根付けば、新しい形の郷土料理が生まれますよね。書籍から伝わる知識と、おすそ分けのタネの力によって、高橋さんの想いが広く受け継がれているのを感じます。

清水:まさにその通りです。栽培方法のノウハウを隠す農家さんもいる中、高橋さんは一切出し惜しみせず、誰にでも栽培方法を伝える人でした。もっとたくさんの人が「のらぼう菜」を作ってくれたら、「のらぼう菜」のおいしさがより広まる。高橋さんは、それを心から望んでいました。それだけ、「のらぼう菜」が大好きだったんだと思います。

若い力と熟練の技を合わせて、食文化を柔軟に広げていきたい

――高橋さんの想いを受け継ぎつつ、清水さんは今後どのような活動を広げていく予定でしょうか。

清水:高橋さんが食農教育時に子どもたちに話していた内容を紙芝居にして、学校に寄贈する活動を試みています。紙芝居のきっかけは高橋さん亡き後も、地元の5つの小学校が「のらぼう菜」を作り続けていてくださっているので、そんな子どもたちに、高橋さんの言葉や想いを伝えたいと思ったからです。紙芝居の制作資金は、クラウドファンディングを利用して集める予定で、川崎以外の学校にも興味を持ってもらえれば、地域を問わず寄贈できる形にしたいと考えています。

ほかにも、「のらぼう菜」の加工食品の考案にも力を入れています。「のらぼう菜」の収穫期は、およそ2ヶ月あまりと短いんです。なので、加工して長く楽しんでもらえる方法を模索していて。具体的には、「のらぼう菜」のキムチや、「のらぼう菜」を生地に練り込んだパン、ペースト状にした「のらぼう菜」を挟んだクッキーなどを試作中です。

――収穫期以外も「のらぼう菜」を味わえるようになれば、ますます食文化に広がりが生まれそうです。それとは別に、「のらぼう菜」をはじめて手に取る人におすすめの調理法はありますか。

清水:「のらぼう菜」をはじめて手に取る人には、「丸ごと全部食べられる野菜」であることを伝えるようにしています。収穫初期のものは特に柔らかいので、まずは生で食べてみてほしいです。生で食べるのに抵抗がある方は、もちろん茹でたり炒めたりしてもらってかまいません。おひたし、炒めもの、パスタ、味噌汁の具材など、どんな料理にも合わせられる万能野菜です。

農水省の「うちの郷土料理」というサイトに、「のらぼう菜のおひたし」のレシピが載っています。「のらぼう菜」の収穫期は肌寒い時期なので、温かい出汁をかけていただくこちらのレシピもおすすめです。

――季節に合わせた調理法で味わう旬の郷土料理は、おいしいだけではなく体にも優しいですよね。最後に、清水さんにとって「郷土料理」とはなんでしょうか。

清水:郷土料理は、「否定しないもの」だと思っています。高橋さん自身、若い方が考案したいろんなレシピを一切否定することなく、自由に楽しむ人でした。「これで『のらぼう菜』の食文化がまた広がった」と。

「これがないとできない」とか、「この技術がないと作れない」とか、そういう固定概念に囚われず、その土地ごとに手に入るもので応用して楽しめたなら、郷土料理はもっと身近な存在になるのではないかと思います。いかにハードルを下げて、みんなに楽しんで作ってもらえるか。そこに力を注いでいきたいし、若い力と熟練の技を合わせて、いろんな食文化を柔軟に広げていきたいです。

神奈川の郷土料理「のらぼう菜」

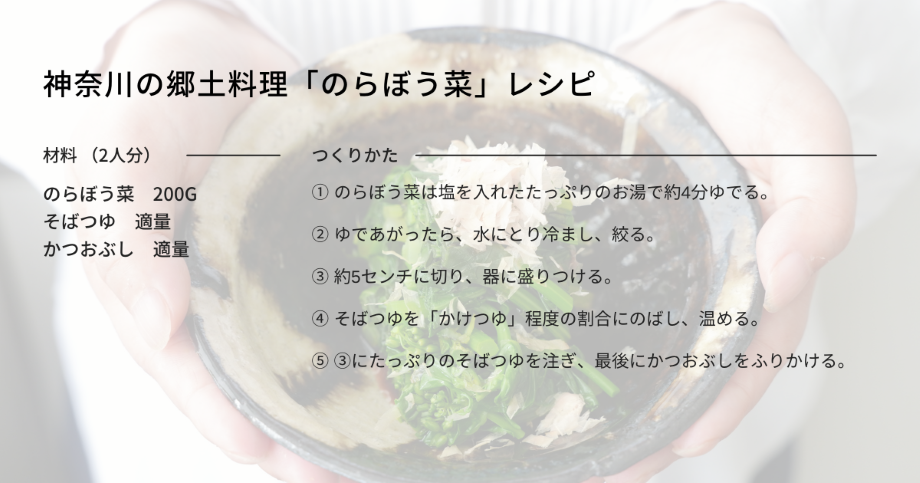

最後に、取材の中で清水さんに教えていただいた “のらぼう菜のおひたし”をつくってみました。

「丸ごと食べられる」と聞き、葉先から根元まで全て使いました。茎は皮を薄く剥くとアスパラのように甘い。柔らかさと歯ざわりの両方を楽しめるシンプルだけど贅沢な一品です。松本純子 公務員フードアナリスト

Editor's Note

編集後記

苦労して生み出した栽培ノウハウを惜しみなく伝える名人・高橋さんの心意気に感銘を受けました。また、そんな高橋さんの想いを受け継ぎ、後世に残すべく奮闘する清水さんの行動力にも、頭の下がる思いです。

こうして大切な知識や経験を伝承してくれる人たちのおかげで、私たちは日々おいしい野菜を食べられるのだなぁと、改めてその恵みに感謝の念を抱きました。

MINORI YACHIYO

八千代 みのり

Articles