LOCAL LETTER

尾鷲で見つけた、生きづらさへの癒し。協力隊という手段が結ぶ、キャリアと生き方

MIE

三重

拝啓、自分らしい生き方と交差する、地域での働き方を見つけたいアナタへ

社会や未来への閉塞感。仕事への行き詰まり。

そういった生きづらさを乗り越えるひとつの道として、「地域おこし協力隊」(以下、協力隊)を選んだ妙加谷修久(みょうがや のぶひさ)さん。

ライターの仕事を続けながら、三重県の南部・尾鷲市という自然豊かな土地に移住。協力隊員として森林整備の活動に取り組みながら、「自然と共にあり、持続可能で、人がありのままで生きられる場づくり」に挑戦しています。

その過程で、地域での取り組みや地域の人たちの多様性に、「未来への希望と癒し」を感じたという妙加谷さん。今、仕事と生き方がつながる道を描いています。

協力隊という制度を活かしながら、自分が大切にしたい価値観や在りたいライフスタイルを形にしていく。

そんな生き方を実現する中での、リアルな葛藤や価値観の変化を伺いました。

「見えないゴール」に絶望と希望を感じて。協力隊というキャリアの選択

大分県出身で、幼少期からは大阪に住んでいたという妙加谷さん。現在の活動につながるような、山や森での体験は「それほど多くなかった」といいます。

それでも、思い返すと山や森に触れていた経験が浮かぶそう。

たとえば、小学校のとき。学校で嫌なことがあったりすると、よく公園の裏山に一人で行っていたとのこと。

「とはいえ、もともとアウトドア志向なわけではありません。だから今も、森の仕事をしている人は本当にすごいな、と思っています」(妙加谷さん)

妙加谷さんの協力隊としての活動は、株式会社paramitaが進める「Local Coop(ローカルコープ)」の取り組みの一環です。

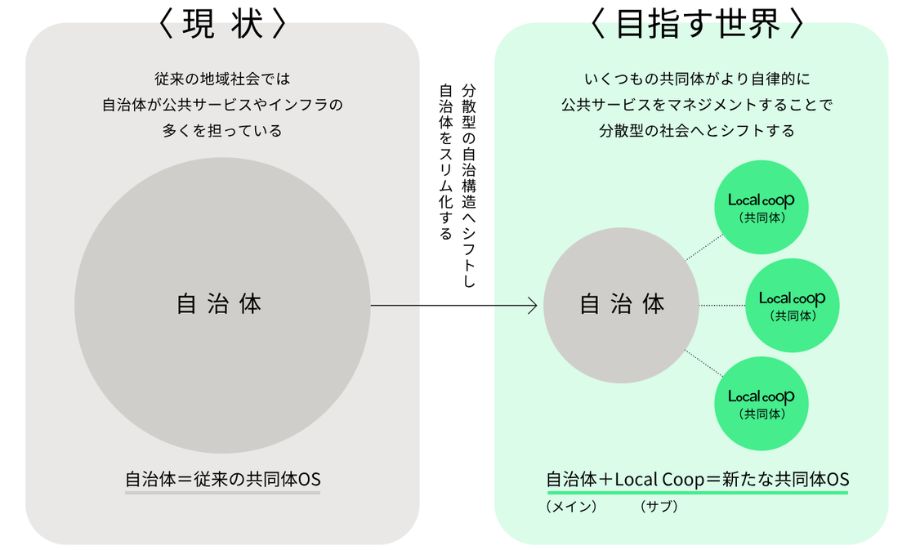

Local Coopとは、これまで国や自治体が担ってきた公共サービスやインフラなどの「自治」を、「住民自ら治める」という形へと再設計する取り組み。いくつもの共同体が自律的に公共サービスなどに取り組むことで、分散型の社会へと移行。より豊かな地域社会の実現を目指しています。

その第一歩として、地方自治体のサブシステム(第二の自治体)の構築に着手。奈良県奈良市月ヶ瀬、三重県尾鷲市、静岡県浜松市天竜区水窪町、鹿児島県大島郡龍郷町の4地域で実装が進んでいます。

Local Coopは、尾鷲で森から海まで流域単位での生物多様性の回復・保全や、新しい教育づくりなどに取り組んでいます。妙加谷さんは協力隊員として、森林整備分野を担当。年に数回、ワークショップを開催したり、森の整備計画を立てたりしています。

同じ役割の協力隊員は、妙加谷さんを含めて3名(2025年4月29日時点)。二拠点生活をおくる隊員もおり、妙加谷さん自身も京都の自宅と行き来しています。

「尾鷲市の協力隊員は、比較的自由に動きやすい環境にあるのかも」と、柔軟な暮らし方について教えてくれました。妙加谷さんは、月のうち20日間は協力隊の仕事をし、そのほかの時間をライターなどの活動に充てているそうです。

元々、大手企業でライターとしてのキャリアを築いていた妙加谷さん。なぜ協力隊という働き方を選んだのでしょうか。その背景には、妙加谷さんが以前から抱えていた閉塞感がありました。

「コロナ禍以降、世の中の仕組みに絶望していたタイプなんです。

どうしたって、よくならないんじゃないか。どん詰まりじゃないかと。コロナ禍後の政治や社会の混乱で、いろいろな立場の人が行き詰まっている感覚がありました」(妙加谷さん)

社会に対して感じていた閉塞感は、ライターとしての自身の仕事にも向いていました。

「ライターの活動のみでは、今後のキャリアに広がりが出せないという不安がありました。

地方で取材もしていたので、地域で働くことでキャリアの可能性を見出したい、という思いが心の中にずっとあった」といいます。

閉塞感に悩む中で、偶然SNSで見かけたのがLocal Coopのメンバー募集記事でした。

説明会に参加し、「とりあえず、ワークショップに来て」と言われるままに尾鷲を訪れたのが、2024年の年初のことです。

「ワークショップで参加した、森林整備の体験がとてもおもしろくて。

それに、Local Coopという考え方が、希望の光に見えたんですよね。こんなことをやっている人たちが存在するんだ、と」(妙加谷さん)

その数年前には、ライターとして、林業の仕事を紹介する冊子を手掛けたことも。

「国産の木が売れなくなったり、後継者問題もあったり。どんどん、森が荒れているんです。日本の山が置かれている現状に、取材を経て少なからず課題感をもっていました。尾鷲でのLocal Coopの取り組みは、まさに自分が感じていた課題へのアプローチでもあったので、とてもいいなと思ったんです」(妙加谷さん)

なかでも一番、妙加谷さんの心を動かしたのは「壮大すぎて、なんだか分からなかった」こと。

「気候変動とか、とても問題が大きいじゃないですか。

壮大な課題を解決するための第一歩が、森の中で泥まみれになって落葉や石と格闘することか、と。ミクロとマクロが混在しているような取り組みに、途方もなさと希望の両方を感じたんです」(妙加谷さん)

「一人でできる」感覚が一変。一番の変化は「助けて」が言えるようになったこと

そうして移住を決断し、現在は協力隊の立場で、Local Coopの活動に携わる妙加谷さん。

活動するうえで感じる難しさは、Local Coopの構想や活動を地域の人たちに理解してもらうこと。

「構想自体が難しいじゃないですか。伝えるのも難しいし、理解してもらうのも難しい。

そのうえ地域の外からやって来た人が『これいいですよ』と言っても、壁が生まれるのは当然ですし、それぞれの状況もある。地元の人たちとの関わり方やコミュニケーションをどう進めるかは、大切なポイントだと思っています。

地道に、これからですね」(妙加谷さん)

そして、森林整備の難しさにも直面する日々。

「日々、戸惑っています。相手が自然なので、自然と向き合った経験の薄い自分には、何をどうしていいかが分からない。

森林整備に携わってきた人たちはみなさん、経験則があって活動しています。たとえば、『地形がこうなっているから、こうで』とか、『あの木や草はどういうもので』とか。経験則で活動ができる。

一方で、経験のない僕には分からないことばかりで。学ぶことしかありません」(妙加谷さん)

全国各地で生物多様性の森づくりを教えている坂田昌子さんを招いてワークショップを行ったり、市役所の林業技師や地元で林業に携わる仲間たちと整備計画を進めたり。そんな森林整備の「プロ」の力を借り、日々学びながら活動を進めています。

生態系の課題は、日本中の山で起こっていること。でも、生物多様性や森林整備の活動は、まだまだ認知度も低いそう。

「壮大すぎて、ゴールが見えないんですよね。まず、やれるだけのことをやるしかない。

地道だけど、何かのきっかけで一気に広まって、たくさんの人が活動に関わっていくことになったら、おもしろいことが起きるかもしれない。

坂田さんのお話で印象的だったのが、『現代の人たちはすぐに問題解決したくなるけど、そうではなく、針が刺さったままでも生きていく』選択があるということ。

解決するか、解決しないかの二択ではなくて。

解決するかしないか分からないけれど、正しいと思って取り組みを続けることが大事だと。確かに、その通りだと思ったんです。

そういう生き方をしていくのが、今自分たちにできることなのかなと」(妙加谷さん)

この一年でも、さまざまな課題に向き合ってきた妙加谷さん。

考え方や価値観に変化があったといいます。

「恥ずかしい話ですが、『助けてください』と言えるようになったことが大きな変化です。

これまでの仕事の多くは、一人でできていました。ライターもディレクターも、ある程度は自分の裁量で仕事を進められていた。一方で、一人で完結する状態に、ずっと限界やモヤモヤを感じながら活動していた自分もいるんです。

そんな自分が尾鷲に移住して、仕事の量も種類も一変しました。

森林整備は素人でしたし、分からないことだらけの状態で活動していて。でもそんなところで、ワークショップを主幹として仕切ることになって。

いろいろな出来事が重なって、『助けてください』と言うしかない状況に追い込まれたんです。それから、苦しい現状や困っていることを、いろいろな人に伝えられるようになりました。

一年前の自分が今の自分を見たら、『助けてください』と言っている姿に驚きそうです(笑)」(妙加谷さん)

ライフスタイルと仕事のバランス。活動で見つけた、自分らしい地域での役割

協力隊員として活動することで行動に大きな変化があったという妙加谷さんは、今後のキャリアや生き方について、どのように思い描いているのでしょうか。

「今、森林整備をしているエリアについては、3年間の任期中にある程度の目途がつけられそうです。とはいえ、森林整備には終わりがないので、その後、僕の後任者がワークショップや整備を回せる状態にしたいんです。

整備に取り組む範囲の調整や予算の設計などは主に僕が担っていますが、活動エリアの広がりに合わせて、自分のような役割ができる人を増やしていきたい」(妙加谷さん)

相手は自然。協力隊としての活動の展望を考えるうえでは、任期ではなく、森が軸になります。「森の進み具合で予定を考えていく」と語る妙加谷さん。

かつて「一人でできていた」時代からは想像つかないであろう「森」という大きな存在とともに、未来を見据えています。

妙加谷さん自身が、ライフスタイルとして叶えたい姿は。

「協力隊の仕事とは別に、ローカルメディアのような活動を考えています。

尾鷲や東紀州などの地域をテーマに、今ここで起こっていることを伝えたい。尾鷲では、高齢でも頑張って活動している方が多いんですよ。かれらが守ってきた伝統や文化を、若い世代とともに未来へ残していきたいという思いがあります。

もともと、自分のキャリアの軸は発信。森林と発信、両面でバランスを取っていけたらと考えています」(妙加谷さん)

ローカルメディアへの思いの裏には、ライターとして感じていた、仕事への行き詰まり感もありました。

「尾鷲に来る前、ライターとして活動する中で、自分の中になにもないまま発信していました。なにもないまま発信しても、なににもならないじゃないですか。

でも尾鷲には、自分の外にたくさんのおもしろい人や活動がある。おもしろい人たちや活動を発信したいと思ったんです。

自分が発信することでまちにいい影響があって、いいまちの輪の中に僕がいられたら。きっと幸せなんだろうなと。

そこに、自分の役割みたいなものがあるんじゃないかと思っています」(妙加谷さん)

発信を軸としたキャリアを重視するなら、今すぐにローカルメディアを立ち上げるという選択肢もあるのかもしれませんが、「乗りかかった船は、最後までやり遂げたい性格。使命感が強いのかも」と、今の素直な気持ちを語ります。

「たとえば、森林整備のワークショップを運営してみて、改めて難しさを実感しました。それでも、 一緒に活動している森に関わる人たちの『気がいい』ことが、僕にとっては新鮮で、一緒にいると癒されるような感覚でした。

これまで出会ったことのないタイプの人たちです。かれらのような人たちとのつながりは、僕にとって必要なことなんだろうなと」(妙加谷さん)

思い描くローカルメディアの発信を、届けたい相手はどんな人たちなのでしょうか。

「仲間やつながりがほしい人たちでしょうか。でもそれは、同質性の集まりではなく、多様性の集まり。そんな仲間がほしいと思っている人。

尾鷲には、おもしろい人がたくさんいます。価値観も多様で、時にはぶつかったりもする。それでも対話をして、新しいつながりやなにかが生まれていく。

多様性のつながりに惹かれる人をイメージしています」(妙加谷さん)

生きづらさの正体にモヤモヤを感じながら、尾鷲での協力隊の活動になにかを感じ、選択した妙加谷さん。

活動を通じて気づいた希望や癒しが、自分らしいライフスタイルへの背中を押しているかのようでした。

活動の募集を偶然、SNSで見かけたという妙加谷さんのように、思いがけないところにきっかけはあるのかもしれません。

悩んでいたって、答えが出そうになくたって。

少しでも気になるなにかに出会ったなら、アナタも一歩を踏み出してみませんか。

協力隊のほか、ローカルで挑戦する人たちのストーリーをもっと知りたい方は、LOCAL LETTERのメールマガジンをチェック。

Information

年間350人輩出!地域おこし協力隊向けキャリア開発アカデミー

全国各地で活動する地域おこし協力隊の皆さん。

ふと立ち止まって、不安になることはありませんか?

「地域に本当に貢献できているのだろうか…」

「卒隊後の自分のキャリアはどうなるのだろうか…」

WHERE ACADEMYでは、地域活性に特化したスキルを体系的に学べる講座を開講中。多くの協力隊員に研修としてご活用いただいています。

<こんな人にオススメ!>

・地域おこし協力隊になったばかりで、何から始めたらいいか迷っている

・地域おこし協力隊活動を通して、自分の「武器」を見つけたい

・卒隊後のキャリアに繋がる力を身につけたい

まずは体験会へ!

参加申し込みはこちら

Editor's Note

編集後記

たびたび口にしていた、インタビュアーからの質問への「分からない」という言葉。その瞬間の素直な考えや思いが、伝わってくるようでした。きれいな言葉にしたり、答えを急がない。ありのままの思いの奥にこそ、未来への原動力があるのかもしれないと感じました。

Mayumi Yanai

柳井 麻友美

Articles