LOCAL LETTER

自社の課題解決は、複業人材と共に。「予想外に良い結果」四国で広がる共創のシカケ

SHIKOKU

四国

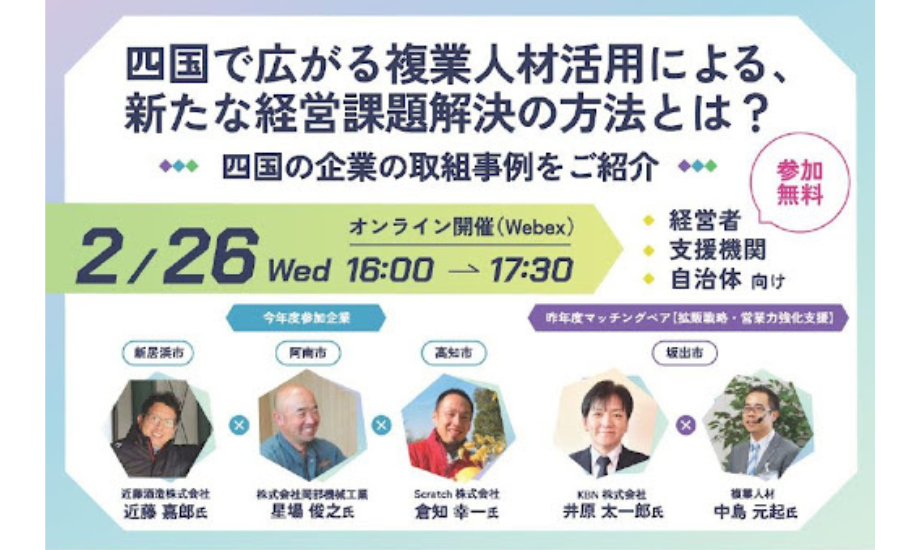

※本レポートは四国経済産業局が主催したイベント「四国で広がる複業人材活用による、新たな経営課題解決の方法とは?」の内容を記事にしています。

四国経済産業局では、2023年度から四国内の企業と、地域企業の経営者に共感して自らのスキルを生かしたいと地域貢献に思いをもった全国の人材を結ぶ「複業人材マッチングプログラム」を実施しています。

本イベントでは、実践企業と複業人材を招き、複業人材の活用にいたるまでの過程や得られた効果などが紹介されました。実例を元に、複業人材との共創が拓く、地域の新しい可能性をお届けします。

※複業人材とは:「本業」と「副業」と明確に区別することなく、複数の仕事や役割のどれもが「本業」であると認識しながら取り組む人材を指します。

相互理解から共感へ。そこから共創が生まれる

四国経済産業局が主催する「複業マッチングプログラム」は、地域企業の経営課題解決や中堅人材確保を目的とした事業として2年目を迎えました。

本イベント冒頭には、「複業マッチングプログラム」の事務局を務める株式会社パソナJOB HUB の川嶌氏から、プログラムの概要と実施状況が説明されました。

「2年目を迎え、企業と複業人材の出会いを生み出しています。本プログラムの特徴は3つあります。

1つ目は、共感を重視したマッチング。単なるスキルマッチングではなく、企業と人材の理念や価値観の共有を重視しています。2つ目が、交流を通じた対話型プログラムです。オンラインや現地でのフィールドワークを通じた相互理解の場を多数設けています。

最後は、地域コーディネーターによるサポートです。地域に精通したコーディネーターが企業と人材の橋渡しを担当します」(川嶌氏)

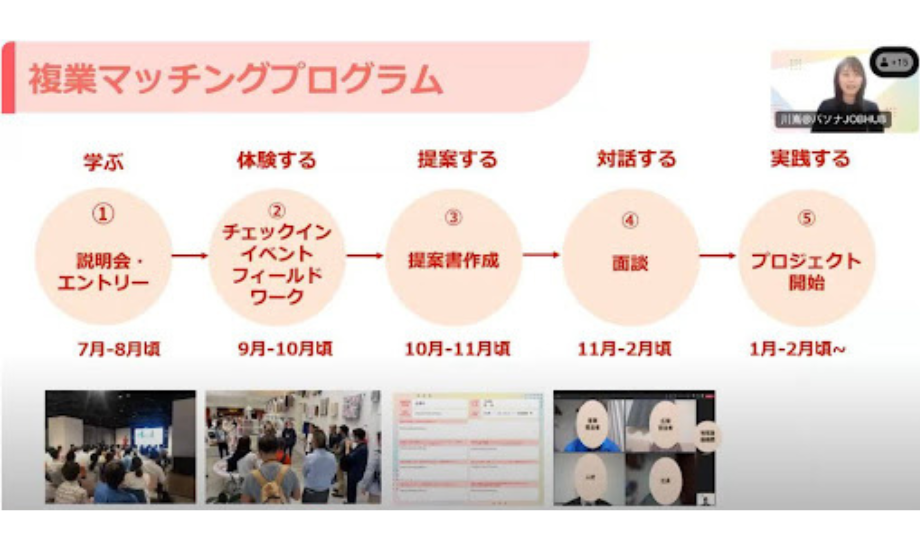

昨年7-8月に開催された企業や複業人材向けのセミナーや説明会から、プログラムがスタート。

その後、企業と複業人材が交流する「チェックインイベント」や「フィールドワーク」を実施。このプロセスを通じて、複業人材は企業の課題を深く理解し、10-11月にかけて提案書を提出。企業との面談を経てマッチングが成立しました。

四国県内からは27社の企業が参加し、118名の複業人材がエントリー。延べ204件の提案書が集まり、2421件のマッチングが成立しました。

参加者の約3.5人に1人は四国出身者であり、地域との繋がりや新たな出会いを求める方が多く参加しました。金銭面よりも地域との交流にやりがいを感じる人材が多いことも本プログラムの特徴となっています。

「複業人材って大丈夫?」不安を覆した、熱意ある人々との出会い

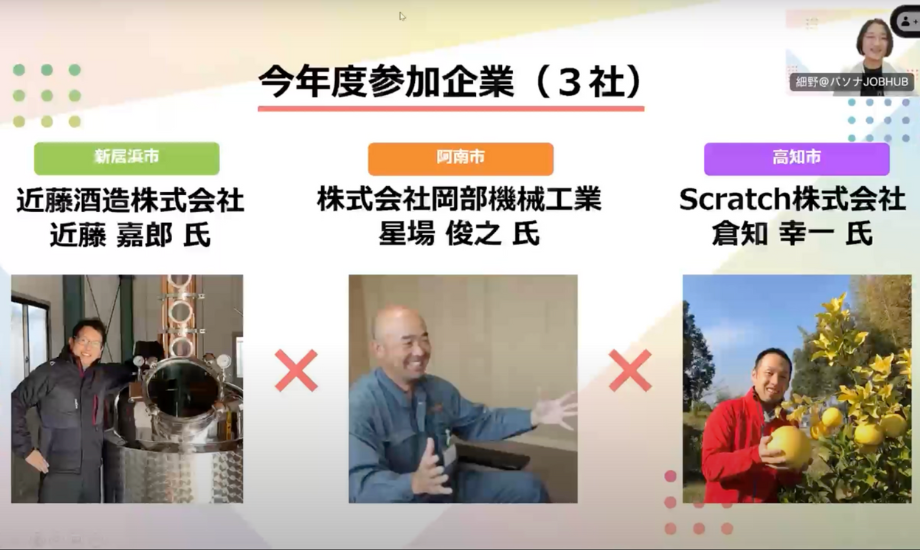

次に今年度参加され、複業人材活用を実践中の3社によるトークセッションです。

「複業人材を活用することに最初は懐疑的でした」

そう語ったのは、自社の発信力を高めるために2名の複業人材を採用した株式会社岡部機械工業代表の星場俊之さん。

複業という働き方にも、外部人材の活用にも馴染みがなかった星場さんは、地元の企業仲間に薦められプログラムに参加したものの、最初は不安な気持ちが大きかったといいます。しかし、複業人材とのマッチングの過程で心境が変化していったそう。

その結果、当初予想していたのとは全く異なる人材を採用することになったと振り返ります。

「もともとはエンジニアの採用を考えていましたが、実際に提案を受けてみると、自分たちが考えてもいなかった切り口のアイデアが出てきました」(星場さん)

現地でのディスカッションや複業人材の提案を通して、「もっと優先すべき課題がある」と気づきを得たと言います。

「結果として、エンジニアではない方と一緒に仕事をしています。自社の課題を別の形で解決できる人材がいることを知り、新しい可能性が広がりました」(星場さん)

「複業人材マッチングプログラム」の採用プロセスについて、ブランディングを目的に複業人材を採用した近藤酒造株式会社近藤嘉郎さんも、その価値を実感したとうなずきます。

「オンラインの面談だけでは、複業人材の方々の人柄やスキルを理解するのが難しかったですが、現地交流では膝を突き合わせて意見交換ができました。驚くほどの熱意をもった複業人材に出会って、それまで不信感を持っていたのが申し訳ないとさえ感じました」(近藤さん)

近藤さんは、今回マッチングした方の業務終了後も、他の応募者に別の形で協力をお願いすることを検討しているとのこと。

続いて、「優秀な複業人材との出会いは魅力的だけど、外部人材に委託する業務の切り出しが難しいと感じていた」と語ったのは、Scratch株式会社の倉知幸一さん。しかし最終的には、事業の海外進出を考える上での壁打ちパートナーとして複業人材を1名採用しました。

「明確な業務が決まっていなくても、一緒に課題を整理するだけで価値があると感じました」(倉知さん)

マッチングのプロセスでは「地域コーディネーターさんやパソナJOBHUBさんが企業と複業人材の間に立って橋渡しをしてくれた」こと、マッチング後は「複業人材の方が、すぐに契約や業務に入るのではなく、まず現状把握の対話の時間を設けてくれた」ことに助けられたと感謝の言葉が繰り返されました。

「誰に任せるか」業務整理がWin-Winにつながる

続いて、昨年度、プロジェクトに参加したKBN株式会社の井原太一郎さんと、複業人材の中島元起さんが体験談を語りました。

香川県のケーブルテレビ局であるKBN株式会社では、2024年春に複業人材との連携を開始しました。当時、同社はケーブルテレビ事業の大規模な転換期を迎え、次なる事業展開を模索する時期にあったとのこと。

井原さんは、新規事業の立ち上げに外部の視点を必要としており、中島さんは関東から香川への単身赴任を機に、社会とつながる手段を探していたことがきっかけで協働が始まりました。初めの半年間は、新規事業のアイデア出しや整理を行い、後半は営業人材の育成にも関わってもらったといいます。

「中島さんは、経営課題の整理や事業戦略の壁打ちなど気軽に相談できるので、まるでアナログ版のChatGPTのようなありがたい存在でした」と笑顔を見せる井原さん。

一方で中島さんも、「経営課題に向き合う経験を積むことで、本業においても一段視座が上がった」と自身の成長を噛み締めます。

とはいえ、協働が最初からスムーズにいったわけではなかったそうです。中島さんは平日は本業があり、業務調整が難しい場面もありました。そこで、井原さんが工夫したのが業務の切り分けでした。

「これは 正社員に任せるべき業務、これは 複業人材にお願いする業務 という整理をしたことで、思った以上にスムーズにプロジェクトを進められるようになりました」(井原さん)

最後に井原さんから「カチッとした計画が立っていなくても、まずは一歩を踏み出してみると予想外に良い結果が出る事業だと感じています。何か困りごとがある企業さんは、このプログラムを活用してみることを勧めます」とのメッセージがありました。

契約につながらなくても、有益な学びの機会に

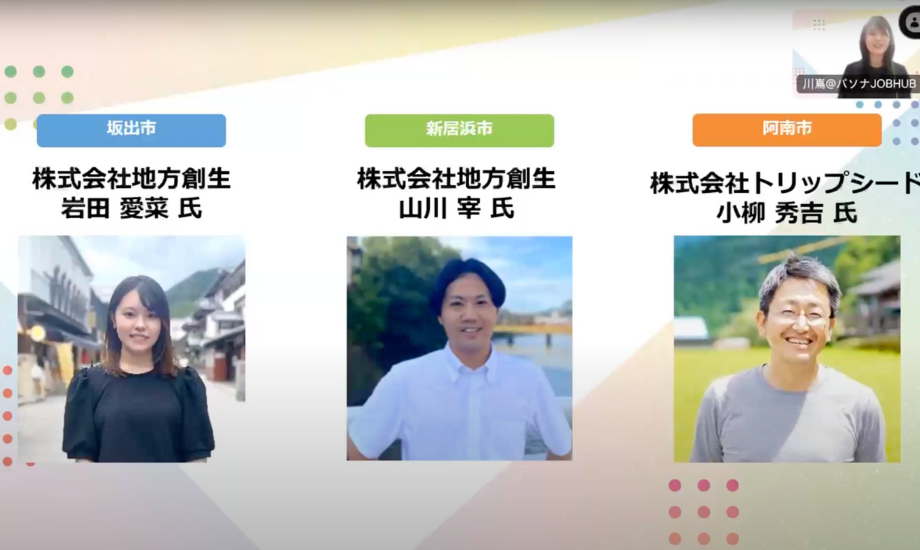

最後のセッションは、各地域の企業の支援を行ってきた3名の地域コーディネーターが、複業マッチングプログラムの魅力と今後の可能性を語りました。

坂出市で地域コーディネーターを務める株式会社地方創生の岩田愛菜さんは、地域企業は当初は大きな不安を抱えていたと切り出しました。

「外部人材の受け入れに対する抵抗感が強かったんです。特に、オンラインでのやり取りや、自社の経営課題を他者に共有することに対して不安を感じていました」(岩田さん)

しかし、対面でのコミュニケーションを重ねるうちに、その不安は徐々に和らいでいったといいます。切り出した業務だけを任せるのではなく、対話の中でともに課題を見つけ、解決することで、「単なる業務委託を超えた関係人口の創出につながる」と続けました。

岩田さんと同じ株式会社地方創生に所属し、新居浜市で地域コーディネーターを務める山川さんは、「人柄のマッチング」が企業と複業人材のミスマッチを防ぐ重要なポイントだと強調します。

「スキルや経験だけでなく、企業の文化にフィットするかどうかも成功の鍵なんです。オンラインとオフラインのフィールドワークを組み合わせ、多くの面談機会を設けることで、企業と人材が最適なパートナーシップを築けるようになります」(山川さん)

実際、マッチングに至らなかった企業からも「社外の意見を聞くことで、新たな課題やアイデアを発見できた」というポジティブな声が寄せられているとのこと。「たとえ直接的な契約につながらなくても、外部の視点を取り入れることが企業にとって有益な学びの機会となります」と結びました。

最後に、阿南市でコーディネーターを務める株式会社トリップシードの小柳秀吉氏は、「企業と複業人材がお互いを理解するには時間がかかる」ことを指摘しました。

だからこそ、単発のプロジェクトにとどめるのではなく、長期的な関係を築きながら成功事例を積み重ねることで、地域内での複業人材活用のハードルを下げていきたいと今後の抱負も語られました。

複業人材の力で、地域経済の未来が動き出す

エンディングでは、本プログラムを主催した四国経済産業局の萬條瑞季さんが、今回のプロジェクトを振り返り、「地域に熱量のある人材と出会える貴重な機会だった」と語りました。地域企業の経営者からは、「こんなにも自社のことを真剣に考えてくれる人がいるなんて」と驚きの声が多く寄せられたとのこと。

萬條さんは「2年間の取り組みを通じて得られた知見をまとめ、複業人材活用による企業の質的変化といった数値化しづらい成果を可視化していきたい。本プロジェクトを継続させ、四国の多くの企業に複業人材の活用を知ってもらいたい」と展望を語り、イベントを結びました。

Editor's Note

編集後記

「地域に関わりたいけれど、移住や転職をしないと難しいのでは?」そう思って、一歩を踏み出せずにいる人は少なくないかもしれません。けれど、複業や兼業という形で外部人材を受け入れる土壌が整えば、そのハードルはもっと低くなるはず。関係人口が増え、地域と人の新たなつながりが全国に広がっていく。そんな未来を想像しながら、取材を通じて私自身も希望を感じました。

HONOKA MORI

盛 ほの香

Articles