LOCAL LETTER

まちの顧客を増やす観光へ。Entô、THE SAUNA、里山十帖らに学ぶ新・宿泊まちづくり人材養成講座

ZENKOKU

全国

拝啓、宿を起点にまちのファンと経済を育てていきたいアナタへ

見慣れた路地裏の風景、頑固な職人が守る味、祭りの夜だけに灯る提灯のあかり。アナタのまちにも、誰かの心を揺さぶる、かけがえのない魅力が溢れているはず。

なのに、訪れる人に届いていない。

そんなもどかしさを、感じていませんか?

「宿泊を通して、地域ならではの魅力を伝えられないか」

「訪れた人が、まちと深く関われる観光コンテンツを生み出せないか」

「地域全体が潤う、持続可能な観光の在り方をつくりたい」

そう熱い想いを持つアナタに、ぜひ知ってほしい学びの場があります。

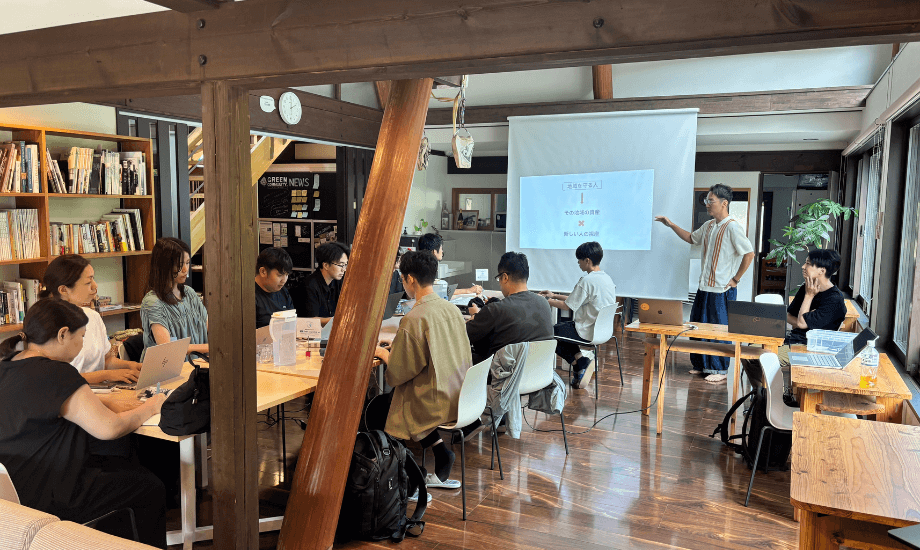

現在510名以上のローカルで活躍する人材を輩出している株式会社WHEREがお届けする、「宿泊まちづくり人材養成講座」。島根県隠岐諸島のジオパークに泊まれる拠点「Entô」と連携し、大きな反響を呼んだ当講座が、受講生の声に応え、学びを大きく進化させます。

これまで「観光経営人材育成講座」として開催してきた本講座は、

宿からのまちづくりによりフォーカスした

「宿泊まちづくり人材養成講座」として生まれ変わります。

今回開催する第4期は、3期に引き続き、4社と連携!

「サウナの聖地」と呼ばれ、熱狂的なファンコミュニティで年間4万人を惹きつける「The Sauna」を運営する株式会社LAMP、築150年の古民家「里山十帖」の圧倒的な世界観で来訪者を魅了する株式会社自遊人。新規事業創出支援など地域の事業に伴走する株式会社リトルパーク。

本記事では、主催である株式会社WHERE代表取締役・平林の想いと共に、この豪華な布陣だからこそ学べる、多角的な学びの内容を紐解いていきます。

*「宿泊まちづくり人材養成講座」の詳細なカリキュラムや開講スケジュールはこちらからご覧ください。

なぜ講座は進化したのか?編集力の先へ。実践知を取り入れ構想を事業に変える

まちづくり観光の経営力を身につける「宿泊まちづくり人材養成講座」。第1期を経て、なぜ講座は大きな進化を遂げる必要があったのでしょうか。

講座プロデューサーの平林はその理由について、観光を取り巻く環境の変化と、受講生たちの姿が背景にあると語ります。

「これまでの観光は団体旅行が多く、かつ、旅のコーディネートは旅行会社が全部やってくれていました。そのため宿泊施設は、いらっしゃったお客様を自分の施設でおもてなしすることに集中していれば、満足度の高い観光を提供することができていたと言えます。

しかし、今は一人ひとりニーズが多様化しています。単なる余暇だけでなく、ワーケーションや移住検討の場として地域を訪れる人も増え、観光と移住などの境界が曖昧になっています。

さらに、人気観光地ではオーバーツーリズムが問題になるなど、地域と観光客が共に豊かになるにはどんな観光のありかたがよいのかが、非常に問われていると感じます。

その問いに挑もうとしていたのが、第1期に集ってくれた方々でした」

実際に受講生と対面した平林は、「漠然とした想いを、しっかりとした事業へと形にするための『事業づくりの土台』に繋がる学びを提供したいと考えるようになりました。

2期の講座からは、受講生一人ひとりが事業の失敗を減らし、成功確率を高めるためを高めるための学びの場を目指し、カリキュラムをさらに更新しました」と話します。

100年先も続く観光とまちを目指して。

想いだけでは超えられない壁を突破するためのリアルな実践知を携えて、宿泊まちづくり人材養成講座は再び幕をあけます。(講座詳細はこちら)

5社の多角的な視点から観光を解きほぐす

この講座の全体設計と、多種多様な実践知を学びの体系へと編み上げているのが、株式会社WHEREです。

2015年の創業以来、200以上のプロジェクトで地域に伴走し、まちの魅力を価値へと変えるプロデュースを手掛けてきたWHERE。

「宿泊まちづくり人材養成講座」では、ローカルで培ってきたWHEREの地域の魅力を発掘し、価値に変換する視点を学ぶことができます。

- 地域や他者と共感から繋がる考え方

- それぞれの得意分野を活かしながら、地域全体を巻き込んで事業を作り上げていくプロセス

そうしたローカルでの事業づくりで役立つ手法をお伝えします。

そして今期も前期に引き続き、WHEREの想いに共鳴した4社の強力なパートナーと学んでいきます。

島の自然と一体となる滞在を提供する「Entô」を手がける株式会社海士、年間4万人を惹きつける「The Sauna」を擁する株式会社LAMP、圧倒的世界観をもつ「里山十帖」で来訪者を魅了する株式会社自遊人。そして、地域の事業創出に伴走する株式会社リトルパークです。

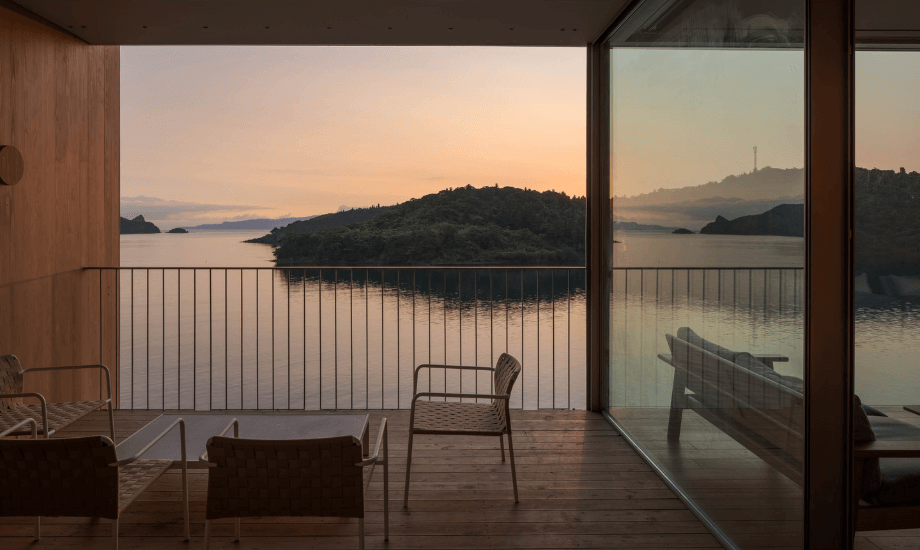

海士町の「Entô」に学ぶ、まちの資本を活かす持続可能なビジネスモデル

Entôは、「ジオパークの泊まれる拠点」。位置するのは、人口約2,200人の島根県海士町。老朽化が進んでいた、島で唯一のホテルをリニューアルし、2017年にオープンしました。

歴史ある施設を再生し、「なにもない」を価値に変える滞在をデザインする力と、これからの持続可能な観光に必要な視点が詰まった場所です。

ジオパークの世界認定を受けた自然豊かなこの地で、独自の観光モデルを築き上げてきたEntô。ホテル滞在にとどまらない、むきだしの地球と生きる時間を生み出しています。

まるで絵画のような色鮮やかな岩肌。

てっぺんが見えないと錯覚しそうなほどの巨木。

それを五感で、全身で、感じる瞬間。

重視するのは、豪華さよりも「価値ある過ごし方」。海士というまちに根付いている資源そのものを価値に変え、訪れるゲストに提供しています。

また、訪れたゲストからいただいたお金、いわば「バトン」を、どのように隠岐のまちや環境に還元し、循環させていくか。日々、ゲストと共に考え、より良いお宿・地域づくりのために動き続けています。

「Entôは、1施設としての視点だけでなく、まち全体の資本をどのように生かすかを、真正面から向き合っています。そして、試行錯誤してきたノウハウは多くの地域でも応用することができると思っています」(平林さん)

LAMPに学ぶ、質と満足度を決めるチームビルディング・オペレーション設計

どんなに素晴らしい施設やコンセプトも、価値を届けるためには「人」の力も必要です。

サービスの質、顧客満足度、リピート率などは、スタッフ一人ひとりのパフォーマンスと、チームの一体感に大きく左右されます。

では、理想的なチームとは、一体どのようなものでしょうか。一つの答えが、年間4万人もの人々を惹きつける「The Sauna」を擁するLAMPの姿にあります。

「チーム力が凄まじいんです」と、平林は目を見張ります。

「お客さんから見てもメンバー間の連携の良さや、チームのまとまりがよくわかるんですよ」

LAMPのチームのあり方は、他に類を見ません。Entôが海士町のまちや日本各地域など「外」との連携力を強みとするのに対し、LAMPはThe Saunaのチームの「内」から生まれる求心力が特徴です。

「『The Saunaで働きたい』という想いをきっかけに移住する方もいる」と語られるほど、LAMPのチームは人々を惹きつけます。

そこにあるのは、会社の理念である「人生を明るく」に共感して訪れたゲストが、結果的にスタッフとなり、The Saunaのオペレーションをさらに改善していく循環。

肩書きや経験でなく、純粋な「好き」や「もっと良くしたい」の気持ちから繋がった仲間が、自律的にTHE SAUNAの提供価値を磨き上げていくモデルが存在しています。

地域内外と連携し、巻き込む「遠心力」。

内なる想いで仲間を惹きつけサービスを磨き上げる「求心力」。

多様な成功モデルに触れることで、アナタの目指す事業の姿と最適なチームのあり方が、より明確に見えてくるでしょう。

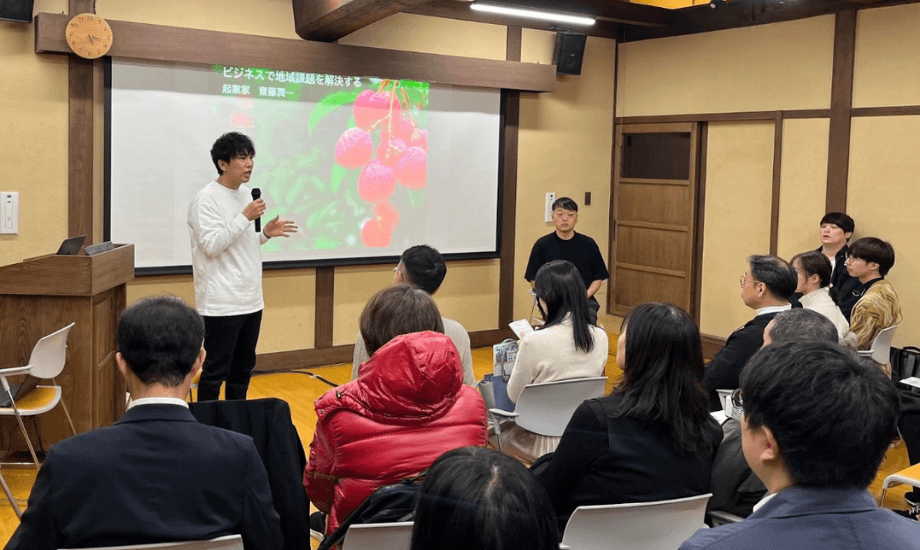

自遊人に学ぶ、地域の風土や物語を伝えるブランディング術

では、素敵な地域資源や体験価値をどのようにゲストに正しく伝え、ビジネスとして両立させることができるのでしょうか。

この問いに対して、圧倒的な実績と哲学で答えを示し続けているのが「里山十帖」を手がける株式会社自遊人です。

平林が「地域の価値や文化、風土を『どのようにお客さんに伝えるか』に一貫した軸をもっている」と評価する、株式会社自遊人代表取締役の岩佐氏。

その軸の根底にあるのは、「地域の良さを見つめ、編集しながら提案していく」という、雑誌編集者でもある岩佐氏ならではの視点です。

築150年の古民家を改装し、元々の梁や柱を活かしつつ、世界的なデザイナーの家具や現代アートを配置した空間が印象的な「里山十帖」。

稼働率90%以上。宿泊施設では異次元ともいえるこの数字は、一体どこから生まれるのでしょうか。

背景にあるのは、徹底したブランディング。

「例えば、岩佐さんが『里山十帖』の後にディレクションした『箱根本箱』は、東海道に面しているので、料理も東海道になぞらえて出てきます。お客さんがその土地の歴史や文化を体感できるようにプレゼンテーションされていたりと、地域の良さを一つひとつ丁寧に提案しています」

土地の歴史や風土、食文化といった文脈を一つひとつ丁寧に読み解き、ゲストがすべての体験に「深い意味」と「繋がり」を感じられる物語を設計する。この圧倒的な編集力と提案力こそが、多くの人々を魅了し、高いリピート率を生み出しているのです。

多くの人が「なんとなく価値がある」と感じている地域の魅力。それらを、どう伝えればゲストが「お金を払ってでも体験したい」と感じる唯一無二の価値にまで磨き上げられるのか。

当講座では、その具体的な思考法とブランディング術を学びます。

リトルパークに学ぶ、失敗しない施設投資と向き合い方

どんなに魅力的なアイデアも、どんなに緻密な事業構想も、「お金」という現実的な壁を乗り越えなければ形にはなりません。

特に、大きな先行投資が必要になる宿泊事業において、資金との向き合い方は事業の成否を分ける重要な要素の一つ。

しかし、その第一歩を誰に相談すればいいのでしょうか。

平林が「時に、資金調達の話はお金を借りること自体が目的になりがちです」と警鐘を鳴らすように、手段であるはずの資金調達がいつの間にか目的にすり替わってしまうリスクは常に付きまといます。

だからこそ、当講座では、岐阜県飛騨高山を拠点に、地域の事業創出を支援する株式会社リトルパーク代表取締役 古里氏を講師として招きました。

平林は、古里氏を講師に迎えた理由をこう語ります。

「古里さんは、公認会計士・税理士です。投資・借入・補助金や自己資金など、様々なお金の性質を深く理解されています。その上で、『あなたの事業の目的を達成するためには、何が最適か』という目的の視点から、手段を示してくれます」

当講座で学ぶのは、単なる資金調達のテクニックではありません。

大切なのは、アナタの「想い」という事業の核を、決してブレさせることなく育んでいくこと。そのための「お金との正しい向き合い方」を当講座で学んでいきます。

地域と共存するEntôの「持続可能なビジネスモデル」。

熱狂を生むLAMPの「チーム設計」。

価値を磨き上げる自遊人の「ブランディング術」。

そして、それらを支えるリトルパークの「事業の土台」。

主催するWHEREが培ってきたプロデュース力と、これら4社の実践知を掛け合わせることで、机上の空論ではない、リアルな実践知を学ぶことができます。

さらに本プログラムでは、学びを聞いて終わりではありません。

フィールドワークや事業プレゼンなどを通して、手を動かしながら、

自分自身の事業や構想に落とし込んでいく実践の時間を用意しています。

理解するだけでなく、実際に使えるようになること。

明日からの現場で、すぐに活かせる状態で持ち帰ってもらうこと。

そんな「本気で身につく学び」を目指した設計です。

100年先まで続くまちへ。これからの観光がもつ役割

旅先で出会う、何気ない風景や人々との触れ合い。

そんな小さな出来事の中にこそ、その土地の「光」は眠っているのではないでしょうか。

地域の魅力ある資源を未来へ繋ぐためには、価値に変えて届ける「編集力」と持続可能な事業を育てる「経営力」が必要です。

「宿泊まちづくり人材養成講座」プロデューサー平林は、観光がもつ可能性をこう語ります。

「訪れた人とおもてなしする人との境界線や、宿泊事業と一次産業の境界線など、様々な人や産業の間にある境界線を溶かすことができれば、お互いが連携しあい、共にまちや産業の価値を上げていくことができるのではないでしょうか。

観光は、それらの境界線を溶かし、活かすことができる可能性のある産業だと思っています」

「宿泊まちづくり人材養成講座」第4期は、この可能性を現実にするための視点と手法の両輪を身につける学びの場です。

100年先まで続く、魅力あふれるまちと観光を目指して。

アナタと学びの一歩を踏み出せることを楽しみにしています。

カリキュラムやスケジュールは、以下のリンクよりご確認ください。

WHERE ACADEMYでは、ローカルで挑戦したいアナタを応援する学びの場をご提供しています。講座の先行情報やお得な特典は、「WHERE ACADEMY公式LINE」をチェックしてください。

Editor's Note

編集後記

「価値はあるのに、伝わらない」。取材を通してそのもどかしさが講座の原動力だと感じました。多様な先人たちから学ぶ、アナタならではの「観光のありかた」がきっと見つかるはず。この記事を読んでくださった方が、主役となって地域を輝かせる未来を楽しみにしています!

LOCAL LETTER

LOCAL LETTER

Articles