LOCAL LETTER

耕すのは、みんなの「夢中」。信州安曇野で里山の活動を発信する、編集部メンバー2名を募集

NAGANO

長野

拝啓、スキルを活かしながら、自然豊かな地域でキャリアを歩みたいアナタへ

広がる青空と、田んぼの水面に映る新緑の山々。

息をのむような景色を臨みながら、カメラやペンを片手に、長靴で山に入る。

そんな働き方を叶えてみませんか?

長野県安曇野市では、10年続いてきた市民主体の里山再生プロジェクトに参画し、情報発信に取り組む地域おこし協力隊員(以下、協力隊員)を募集中。

ライター・編集者もしくはフォトグラファーとしての経験をお持ちのアナタを、豊かな自然が取り囲む安曇野でお待ちしています。

なぜ多くの市民が里山プロジェクトに参加してきたのか。協力隊員としてどんな挑戦ができるのか。卒隊後のイメージは。

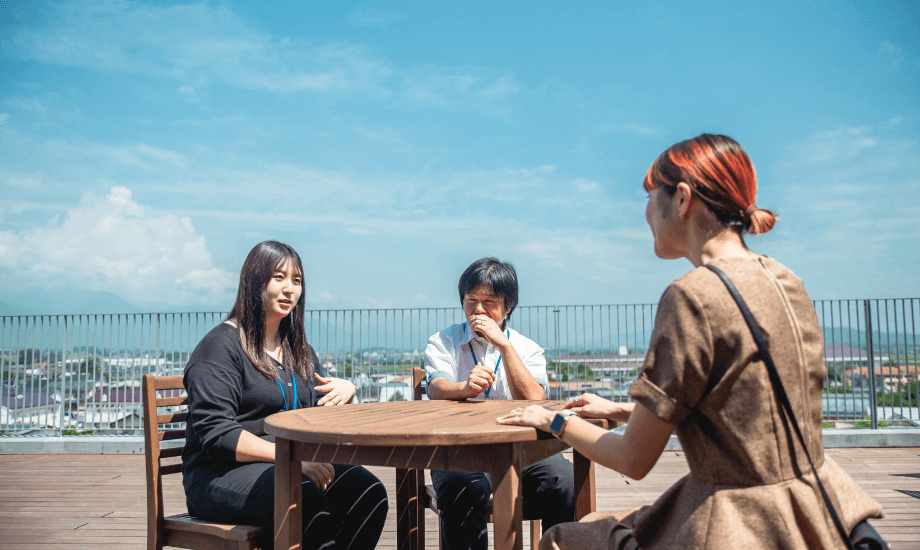

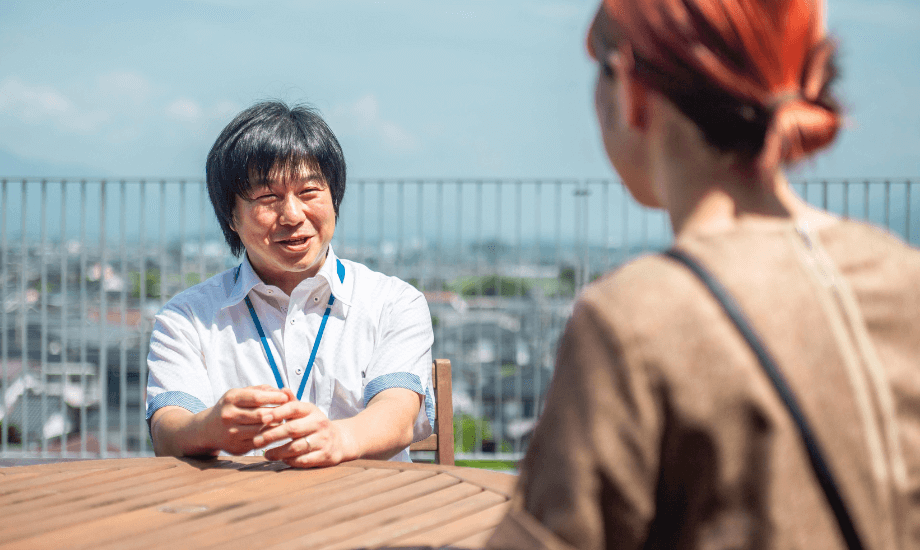

受け入れ先となる安曇野市役所耕地林務課の末永 純一さんと河合 百々花さんに、お話を伺いました。

「みんなで楽しむ」が育む夢中。一緒に考え、築いてきた10年

安曇野市は、長野県の中心部に位置する人口約9万5000人のまち。市の西側には標高3000メートル級の峰々が連なる北アルプスがそびえ立ちます。のどかな田園風景や清流など、豊かな自然と人々の暮らしが共存する地域です。

かつて、安曇野においても暮らしとともに密接であった里山。山の麓で畑を耕したり、山の中で薪を取ったり。人が山に入ることで、里山は手入れされてきました。

しかし、里山と暮らしの距離が遠くなった現代。全国的にも、手入れが行き届かない山では土砂災害や鳥獣被害など、さまざまな問題が発生しています。

そこで安曇野市では2015年、里山の再生を目指して「安曇野市里山再生計画」を立案。里山と人をつなぐ取り組みを、「さとぷろ。」の愛称で推進してきました。

現在は、薪の地産地消を目指す「まきの環プロジェクト」、安曇野の木を有効活用する「木材活用プロジェクト」、里山について学ぶ「学びの環プロジェクト」、里山の魅力を楽しむ「魅力発見プロジェクト」、4つのプロジェクトで活動中です。

「さとぷろ。」サポーターの数は、現在400名ほど。活動の参加者は、もとからまちに住む人たちだけでなく、移住してきた人、隣接する松本市や池田町からも通う人もいるそうです。

特徴的なのは市民主体で10年間、活動が続いてきたこと。

なぜ、こんなにも多くの人たちが夢中に?

「さとぷろ。」にはじめて出会ったとき、末永さんはそう思ったそうです。

たとえば、松茸の復活を目指す「よみがえれ!マツタケ!」プロジェクト。

「毎週、毎月、真夏の暑い日も6年間、活動を続けていて。ようやく昨シーズン、少しだけ松茸が採れました。

6年もあきらめずに活動を続ける姿に、すごいなと思ったんです」と末永さんは当時の驚きを振り返ります。

「金銭的な対価を得るものではないんですが、みなさん活動に夢中で。すごく新鮮でした」(末永さん)

「再生計画というと難しい話になりますが、参加している人たちは、難しいことを考えて活動しているわけではないのかなと。

とにかく楽しいとか、自分がやりたいとか。みんなでなにかをすることに楽しさを見つけている人が多いんです」と、「さとぷろ。」に市担当者として関わる河合さんは言います。

個性あふれるメンバーに、次々と生まれる多彩なアイデア。まちの人たちが自分のやりたいことで里山に関わる形は、まさに「さとぷろ。」が目指す姿そのもの。

市としてはアイデアを拒まず、実現できるように「ありとあらゆる手段を使ってきた」と末永さん。

「やりたいと言っていることを、できる限り実現させてあげたい。

人脈を頼って、もてる資源を使って。安全や法令面など守るべきところは守りつつ、一緒に考えながらできることを探ってきました」(末永さん)

次なる挑戦、求むはスキル×思い。認知度を30%に伸ばす広報戦略と実践

この10年で「さとぷろ。」に関わる人や、取り組みの数も増加。プロジェクト間の連携などを担う組織として、一般社団法人安曇野市里山再生支援機構(愛称「さとぷろ。機構」)という団体も立ち上げました。

「手探りで取り組んできた活動ですが、10年での広がりを感じています。一方で、市役所の耕地林務課だけで活動をすべて見るのが難しくなってきたのも事実です。

職員が疲弊してもいけないですし、みなさんのやりたいことができなくなってもいけない。活動をうまく回せるような仕組みづくりも進めていかなくてはいけません」(末永さん)

10年続いてきた活動が、次の5年、10年と持続可能であるために。

そんな思いから「さとぷろ。機構」を立ち上げ、昨年度には法人化。団体がより自由に動けるための仕組みづくりが、これからの目標です。

そして、「さとぷろ。」が課題とするのは、まちの人たちからの認知度。現在、「さとぷろ。」の市民認知度は18%にとどまっています。

「これまで発信をしてきて、認知度も徐々に上がってきています。サポーターにダイレクトメールを送ったり、SNSやホームページの情報も定期的に更新したりしてきました。

それでも、その発信先は興味がある人たちでした。自分から求めて情報にアクセスしてくれた人たちへ、限定的な発信になっていたと思います。

活動を知らない人やまちの人たち全体に向けた発信をして、関わる人を増やしていけるような広報に力を入れる必要性を感じています」(末永さん)

目標は、5年後までに市民認知度を30%にすること。

「さとぷろ。」を知っている人を増やすこと。それは、里山に関わる人を増やすことにつながります。だからこそ、明確に数値目標を置きました。

30%の数字は、まちの人たちの間で口コミなどが自然と広がる、相乗効果を狙って。この大きな挑戦が、仲間の募集につながるのです。

今回、募集する協力隊員は、「さとぷろ。」の編集部メンバー。カメラマンと編集担当者、それぞれ1名ずつです。

10年続いてきた活動の輪に加わる協力隊員。どのような人材が求められているのでしょうか。

「なぜみんなが夢中になるのか。なぜ10年も活動が続いてきたのか。まずは活動に参加して、肌で感じてもらえたら。

そのうえで、認知度を高めるために必要な広報戦略を考えて伝えたり、職員や活動しているみなさんと思いを共有してくれたりするような方を募集しています」(末永さん)

末永さんは、こうも続けます。

「ただ持っているスキルを活かして提案をするだけでは、まちの人たちに響かないんじゃないかなと。

『さとぷろ。』は市民のみなさんとつくり上げてきたもの。思いをくみ取って、なにが必要かを一緒に考え、一緒につくり上げていく。

そんなコミュニケーションができる方がいいなと思っています」(末永さん)

里山に根づくキャリアの選択。アナタの「夢中」を探る3年間

まちの人たちの手で築かれてきたプロジェクトへの参加に、不安を感じる人もいるかもしれません。

今回、その不安を解消してくれるのは、2名体制という環境です。

「仲間と一緒にいろいろなことに取り組む活動でもあるので、2人で協力して、悩みを共有できる環境がいいんじゃないかなと」(末永さん)

協力隊員が孤立しないように、サポートの思いも込められています。

活動の拠点は、里山と安曇野市役所、そして「さとぷろ。機構」。

1年目は現場で撮影・取材活動に取り組み、2年目以降は広報戦略を踏まえた制作・発信に挑戦するイメージです。

取材の中で猟師さんから話を聞いて山への知識を深めたり、変化する山の姿をカメラに収めたり。

足を動かしながら、自分のスキルを活かしてさらに深めていく。

そんな実践の積み重ねが、地域に根づいたキャリアを築く第一歩になるはずです。

その先、卒隊後のキャリアはどうイメージするのでしょうか。

「活動を通してクリエイターとしてのスキルを磨いて、個人として、クリエイティブ関係の仕事を続けていく形もあるのかなと。

せっかくプロジェクトに関わってもらうので、安曇野の里山で引き続き、自分なりに事業なり、起業なり、その他の活動なり、里山に関わる仕事をしてもらいたいという思いもあります。

林業をやるのもいいですし。『さとぷろ。機構』に就職してもらうのもひとつだと思いますし。いろいろな道が考えられるかなと。

プロジェクトにはさまざまな人が参加しているので、人脈もつくってほしいと思っています。そうして、里山で楽しいこと、夢中になれることを見つけて、取り組んでいってもらいたいです」(末永さん)

「カメラ片手に、長靴履いて」

これは河合さんが考えたという、募集のキャッチコピーです。

自分の足で山を歩き、目で見て、里山を知る。

一緒に活動を楽しみながら、感じたことを形にして届けていく。

そんな姿が頭に浮かんだアナタ。

里山に根をはるような、新しいキャリアの一歩を踏み出してみませんか?

安曇野市地域おこし協力隊 募集要項

<募集人数>

■カメラマンと取材担当者、各1名

<雇用形態・勤務時間>

■任用形態:会計年度任用職員

■任用時期:令和7年10月予定 ※1年ごと更新

■勤務日数:週5日(平日)

■勤務時間:原則8時30分~17時00分

<報酬>

■月額給与:20万8,258円(初年度)

<兼業・副業>

協力隊の活動に支障のない範囲で可能

<選考フロー>

1.1次選考:書類

2.2次選考:2泊3日の現地活動体験と面接

3.採用の決定

<受付期間>

2025年8月8日(金)まで

Editor's Note

編集後記

私も現在、協力隊として活動しています。印象的だったのは、募集要項にある活動計画の細やかさ。しっかり隊員を受け入れたい、という思いがあふれているかのようでした。ぜひその思いにも触れてほしいなと願っています。

Mayumi Yanai

柳井 麻友美

Articles