LOCAL LETTER

お湯と一緒に夢もわく。「やってみたい」を応援する銭湯チーフの働き方

NAGANO

長野

拝啓、「誰かのやってみたいを応援したい」その小さな思いをカタチにしたいアナタへ

やりたいことは何?と聞かれると、考え込んでしまう。

「私はこれがやりたいんです!」と堂々と言える人や、夢がある人を見ると眩しく見える…。

でも、誰かの「やってみたい」を応援したい自分はいる。

そんな思いを抱えている人は、少なくないのではないでしょうか。

「自分に何ができるかはわからないけど…」

誰かの「やってみたい」を、そっと後押ししたい。一人では自信がなくて、後回しにしている小さな気持ちを、もう少し大事にしてみたい。

“自分サイズ”でできることを探して、もう少しだけ、自分の日常がキラキラと、煌めいたらー。

今回お話を伺ったのは、長野県松本市の銭湯「菊の湯」の湯屋チーフ、鮎沢日菜子さん。

「やりたいって、ちょっとでも気持ちがあるなら助けたい。私もやりたいからやろうよって。なるべく小さな声も拾い上げながら、やれたらいいな」(日菜子さん)

そう語る日菜子さんの周りでは、すでにいくつもの「やりたい」が形になっています。

「お風呂に入る」というお客さんの変わらぬ日常を守りながら、一緒に働くスタッフや地域の人、菊の湯に集まる人々との会話の中で出てくる小さな「やってみたい」と思う気持ちを応援し、そっと背中を押す。

「菊の湯」という場所を通じて、一人一人の「やってみたい」をどう実現したのか。「やってみたい」が実現した先にどんな景色が広がっていったのか。

地域の人との関わり方や応援する側の考え方、「菊の湯」の活動のみちしるべをお届けします。

日々の営みの中で生まれる「小さな声」に耳を傾ける

菊の湯は、創業100年以上の銭湯。2020年より、向かいにあるブックカフェ「栞日」のオーナーが引き継ぎ、リニューアルオープンしました。

松本駅から徒歩10分ほど。地域の人や、旅行客、子どもから大人まで、多様な人が訪れるこの銭湯は、お風呂に入れることはもちろん、2階の休憩スペースを活用した取り組みも日々行われています。

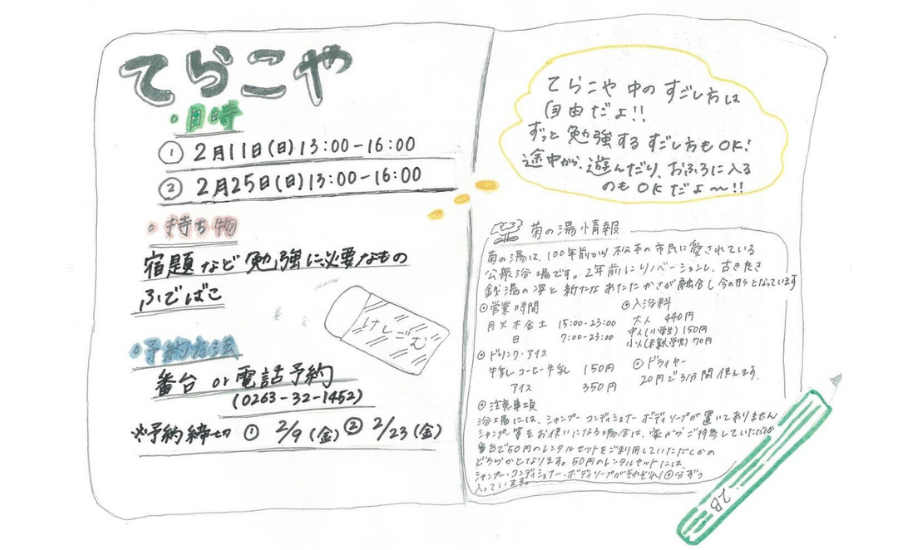

例えば、「菊の湯てらこや」。この取り組みは、菊の湯でアルバイトをしていた教育学部の大学生の「やりたいこと」から始まりました。

月に2回、菊の湯の2階にある畳の休憩室で、学生や地域住民が子どもたちに勉強を教えたり、一緒に遊んだり。子どもたちの新たな居場所や銭湯にくるキッカケになっています。

「始まりは、本当に小さな声だったんですよ」(日菜子さん)

発案した大学生スタッフは、コロナ禍で大学に入学し、自分でリアルな場を作ったことがありませんでした。「一人でできる自信がなかったんだと思います」と、最初に「やりたい」という声を聞いた時を振り返ります。

「すごくやりたいんだけど、やりたいって言っていいのかな…」

そんな様子だったところを、「いや、やろうよ!みんな巻き込んでやろう!」と日菜子さんが頼もしく後押しをし、今では常連の子もいる定期企画になっています。

「みんなが菊の湯に出勤してくれている日々の中で、こんなことがあったらいいな、自分の興味関心でこんなことをしてみたいなっていうのが、小さい種みたいな状態からだんだん芽吹いていく。

それを、どう…なんていうのかな。この場で表現していいんだと感じられるように心がけています」(日菜子さん)

日菜子さんの語りの中には、日常の中で小さく芽吹く「やりたい」気持ちに、そっと寄り添おうとする優しさが感じられます。

日常にちょっとした刺激を。「やってみたい」の思いを拾って見えた驚きの風景

ほかの取り組みからは、思いも寄らぬ広がりが生まれたと言います。

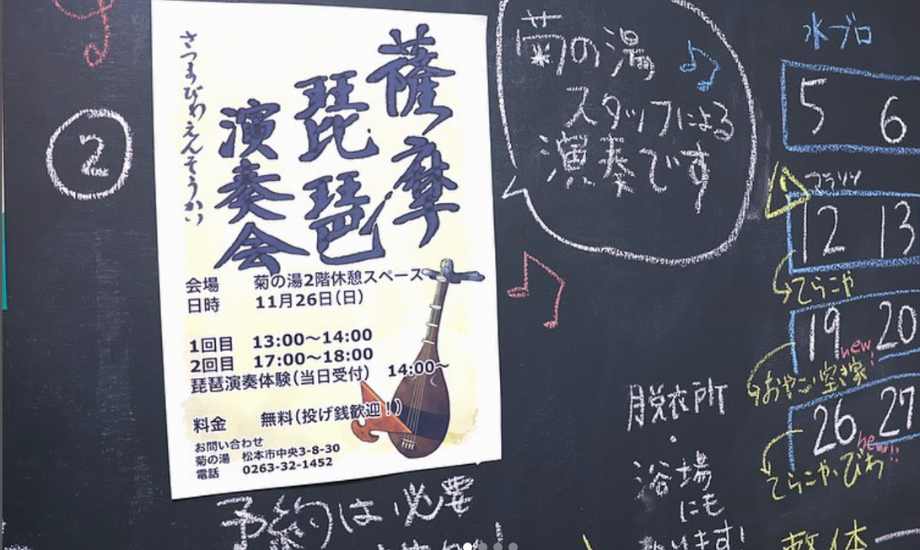

「菊の湯」のスタッフによる、楽器の琵琶の演奏会を開いたときのこと。普段の生活ではなかなか触れる機会のない琵琶。「正直、どのくらいの方々が来てくれるのかなと分からずにいた」そうですが、驚きの光景を見ることに。

「どうやら琵琶の曲と詩吟の曲が似ているらしくて。詩吟に馴染みのあるご高齢のお客さんが来てくださって、中には琵琶に合わせて一緒に歌ってくれたおじいさんもいました。これすごいな!と思って」(日菜子さん)

そう興奮気味に話す日菜子さんは、さらに続けます。

「その歌ってくれた方は、いつもお風呂に入りに来てくれるけど、2階の休憩スペースに上がってくることがほとんどない方でした。でも、『せっかく演奏を聞けるなら、2階に上がっちゃおうかな』と。

そうして上がってきてくださって、歌を披露してくださったんです。本当にやってみなければ見えなかった風景があったなあと思って…」(日菜子さん)

「この場所でやっていいよ」と言ってみなければ見れなかった、“掛け合わせ”が生まれたことを感慨深そうに日菜子さんは話します。

「お客さんにとって、お風呂に入りにくるのが第一の目的なので、それが達成されればきっとハッピーじゃないですか。

でも、普段の営みにプラスして、ちょっといつもとは違う刺激というか。

じゃあ自分もこういうことやってみたいなと、何かしらの新しいことへ繋がっている気がしていて、すごく嬉しいです」(日菜子さん)

自身の役割については、「どちらかというと、企画書を持ってきていただいてやるかどうか決めるというより、日々の会話の中で『こういうことをやりたいんだよね』という話を聞き、『やりましょう』と言うのが今の私のポジション」だと言います。

「やってみたい」の思いを拾って、「いいよ」と受け入れる。

菊の湯のような空間が、日常の営みの中にあることで、誰かの「やりたい」が、次の誰かの「やりたい」につながっていく。そんな連鎖がゆるやかに広がっていくのかもしれません。

「まちの大人になった時に」。誰かを応援する、そのエネルギーの原点とは

日菜子さんご自身が力を入れている取り組みを聞いてみると、「私がすごく先頭を切ってやっている活動は、そんなにないかもしれない」と話します。

「スタッフやまちの人の小さな『やりたいこと』を応援することが、自分のやりたいことにも繋がっています」(日菜子さん)

「私のやりたいことをここでやる」という感覚よりも、「みんながやりたいと思っていることをどう実現させていこうか」を考えているそう。

どうしてそこまで、誰かの「やりたいこと」を応援するエネルギーがあるのでしょうか。

原点となるのは、大学時代。

日菜子さんは、東日本大震災に伴う福島第一原発の事故による放射線量が高くなった地域から、子どもたちを一時的に保護する団体「小国からの咲顔(おぐにからのえがお)」に参加しました。

当時暮らしていた愛知県でも活動を始めましたが、最初はたった一人。

できることをちょっとずつやろうと、「やりたいこと」を周囲の人に話す中で、徐々に活動が広がっていきました。

その時、日菜子さんは「自分がやってみたいことに共感したり、応援したりしてくれる人がいる」と実感します。

「学生時代に、周囲の大人にいっぱい応援をしてもらいました。いろんな経験をさせてもらえた実感があるからこそ、今、自分がまちの大人になった時に、『よっしゃ任せてくれ!そこは私がやるよ!』と、サポートしたい気持ちがあるのかなと思います」(日菜子さん)

「任せてくれ!」には、強い気持ちが籠ります。

また、親の仕事の関係で転勤が多かったという日菜子さんは、「松本は地元とはいえ、ずっとここで育った感覚というより、迎え入れてもらったという感覚がある」のだそう。

「松本への恩返しの一つで、誰かのやってみたいを、特に若い人たちのやってみたいを、応援できたらいいな」(日菜子さん)

そんな日菜子さんの想いから、応援の循環が、今松本で生まれています。

自分の「やりたい」を応援してくれる大人がいる。

かつて日菜子さんの背中を押した誰かのように、若者の挑戦を後押しする「まちの大人」の存在は、次世代の「やりたい」を芽吹かせる、大きな力になるのだと期待させます。

一人一人にあるやりたいこと。やったことないまま、「やれない」にしない

「菊の湯」の湯屋チーフとなる前は、福祉系のNPO法人で働いていた日菜子さん。

「前職では、障害のある方や、ご高齢の方に関わってきました。そういう人たちに対する『助けてもらわなきゃいけない存在』といった周囲の感覚が、すごく引っかかっていて」と福祉の仕事の中で、抱いていた違和感を話します。

「ケアを必要とする人たちも、何か持っている力や、やってみたいと思っていることがある。それを実現したら、その人も周りも元気になっちゃった、みたいなことがあると思っていて」(日菜子さん)

「どうしても福祉の現場って、助けてもらう人と助ける人みたいな関係性になっちゃうのが、私は嫌だな…、というほど強い感情じゃないんですけど…、違和感を抱いていました。

だからなのかなあ。一人一人にやりたいことがあるはずだし、それを実現できたら元気になるよね。そんなことを思っています」(日菜子さん)

福祉の仕事から、業種を変え、今では菊の湯の湯屋チーフとして働く日菜子さん。

しかし、「湯屋チーフをやることになるとは、全然思っていませんでした。アルバイトとして頑張る気持ちで入りました」と菊の湯に参画した当時のことを語ります。

「自分のスキルを活かして役に立てる自信があったというより、全然自信はないけれど、お風呂屋さんやってみたい気持ちや、まちの人としてお客さんを迎え入れることをやってみたいみたい気持ちだけでアタックしました。

やったことないまま、『やれない』にするのが嫌。だから、まずは『やってみたい』と」(日菜子さん)

菊の湯で働くことは、「挑戦だった」と言います。

「働き始めたとき、マジでポンコツ、マジで何もできないってなって。でも、当時から『来てくださった方に喜んでほしい』気持ちはすごくあったので、その気持ちだけで頑張っていました」(日菜子さん)

菊の湯で働くことは挑戦だったけれど、一番最初の思いは「私はお風呂屋さんがやりたいかもしれない!」というある日の小さな「閃き」でした。

「祖母が一人暮らしをしていた時、『風呂友がいるんだ』という話を教えてもらって。お風呂に通うことで、新しい人間関係ができていくと聞いた時に、それってすごく豊かだなぁと思って。

うちの祖母が風呂友と関わって、豊かに過ごしている毎日がどうにか続いてほしい。終わってしまいそうな銭湯がどうか続いてほしい。そんな気持ちがありました」と、今に繋がる当時の「閃き」を振り返ってくれました。

誰しも小さな「やってみたい」思いがあるはず。それが叶えば、自分も周りも元気になれる。

私も、アナタも。みんなの「やってみたい」が実現した先には、見たこともない景色が広がっているのかもしれません。「応援したい」その小さな思いを大切に、カタチにして見ませんか?

本記事はインタビューライター養成講座受講生が執筆いたしました。

Information

2025年「WHERE ACADEMY」体験会を開催!

「自信のあるスキルがなく、一歩踏み出しにくい…」

「ローカルで活躍するためには、まず経験を積まなくては…」

そんな思いを抱え、踏みとどまってしまう方に向けて、

地域活性に特化したキャリア開発アカデミーをご用意しました!

「インタビューライター養成講座」「地域バイヤープログラム」「観光経営人材養成講座」など、各種講座でアナタらしい働き方への一歩を踏み出しませんか?

<こんな人にオススメ!>

・都心部の大手・ベンチャー企業で働いているけど、地域活性に関わりたい、仕事にしたい

・関わっている地域プロジェクトを事業化して、積極的に広げていきたい

・地域おこし協力隊として、活動を推進するスキルや経験を身に着けたい

まずは体験会へ!

参加申し込みはこちら

Editor's Note

編集後記

日菜子さんが紡ぐ言葉一つ一つに、働く仲間がいてくれること、お客さんが来てくれること、「変わらない日常があることへの感謝」を感じました。

湯が真ん中にあることが一番大事とおっしゃっていた日菜子さん。

お湯がある日常を守ることと新しい何かが生まれることの両輪にチャレンジしていく日菜子さんのこれからが楽しみです。

ARISA WASHIZU

鷲頭 有沙

Articles