LOCAL LETTER

変わらないとは、変わり続けること。老舗菓子店の26代目が創る新しい伝統

NARA

奈良

拝啓、過去から未来へつながる「伝統」の中へ飛び込んでみたいと願うアナタへ

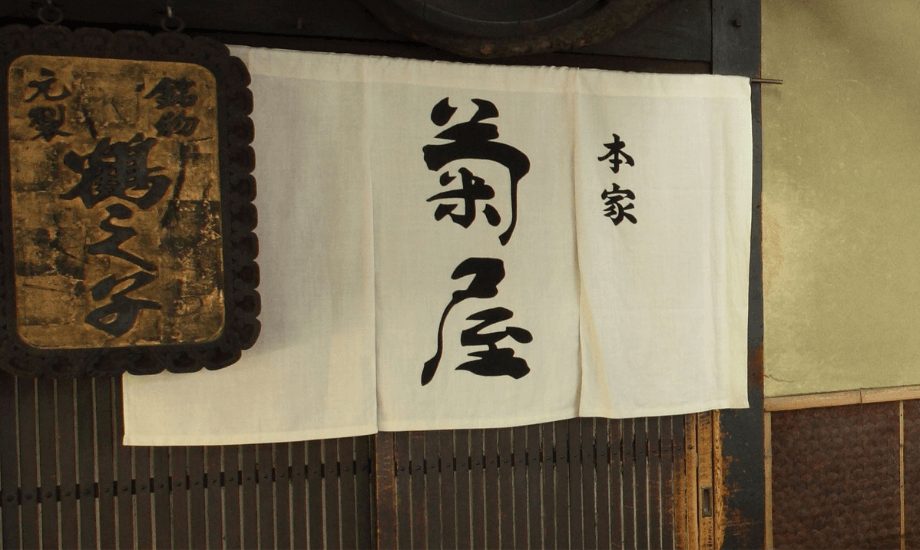

御菓子司 本家菊屋。

創業以来400年を超える歴史を持つ、奈良で最も古い和菓子屋です。

伝統を重んじる和菓子の世界において、どうやって前に進み続けてきたのか。

時代に応じた“変化”が求められる中、新たな挑戦をどう受け入れ、どうチームを築いてきたのか。

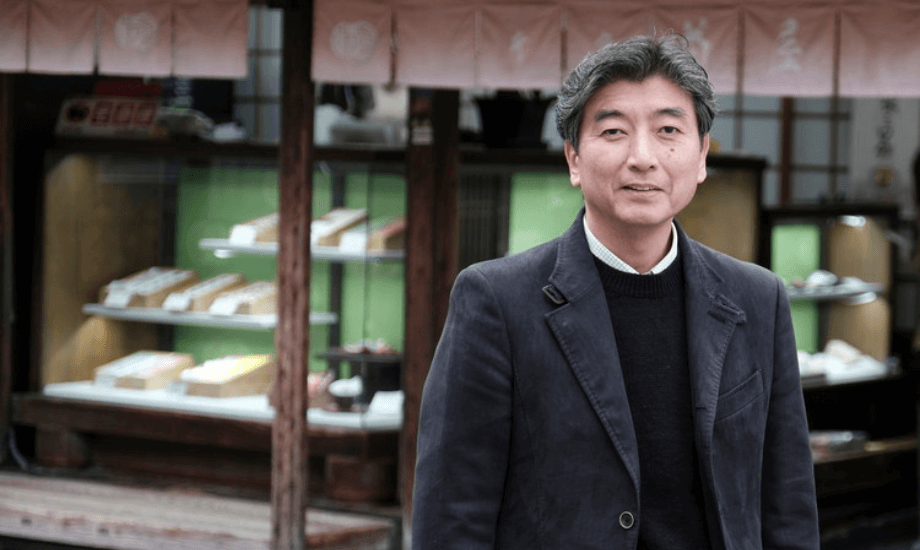

変わらずに在り続けるために、絶えず変化を模索する——その舞台裏を、26代目当主・菊屋英寿こと、菊岡洋之さんに伺いました。

老舗和菓子店の跡取りとしての自覚は「自然と仕組まれて」芽生えたもの?

古くから続く商家のなかには、代々の当主たちが名乗ってきた「名跡(みょうせき)」を持つ家があります。

これは、当主本人の戸籍上での氏名とは別の名前。その家の家督を相続する際、先代から襲名し、次の代へと引き継いでいくものです。

創業から400年の歴史を持つ本家菊屋が、代々襲名してきたお名前は、菊屋 英寿(きくや・えいじゅ)。

「英語の“英”に、寿(ことぶき)でね。栄えるの“栄”に寿やったら、意味合いがぴったりでいい感じなんですけど、なぜか“英”なんですよ」

おめでたい意味があってこの字になったのではと思うけれど、今となっては由来が分からない、と菊岡さんは笑いながら話してくれました。いつから名乗っているのかも分からなくなるほど長い間、連綿と受け継がれてきた屋号『本家菊屋』、そして『菊屋英寿』という名前です。

菊岡さんは大学ではマーケティングを専攻し、卒業後はいったん外部企業へ。「まずは家業以外で生活を立ててみたい」と会社員として3年ほど働いたのち、先代である父や周囲の声に背中を押されるように、本家菊屋へ戻りました。

では、「家業を継ぐ」という意識はいつ芽生えたのでしょうか。

「これだけ続いている家業なので、そういった質問をよくいただくんです。でも、商売人の子どもって、大体は小さい頃から親の仕事場に邪魔しに行って、遊んだり手伝ったりしてね。そのうちに『まあ、将来は自分もこれをするのかな』という意識が芽生えてくる。皆さんが考えてるほど、何か厳格なものがあったわけではありません」

もちろん、人によっては、最初から跡継ぎとして修行のように家業に励むこともあります。

しかし、菊岡さんの場合は周囲の環境や店の存在が身近にあったからこそ「自然と仕組まれたかのように」いつの間にか家業に就くことを意識するようになっていたそうです。

伝統と革新は表裏一体。26代目当主が起こした新しい風

「(自分が代表として家業を継いでから)12年とか、そんなんちゃいます?まだ」

干支が一めぐりするほどの歳月を「まだ」と菊岡さんは軽やかにお話しされます(実際は2008年に代表就任)。本家菊屋の26代目として、また従業員をまとめる代表取締役社長として、これまでにどのような取り組みをしてきたのでしょうか。

「最初に、パッケージデザインを新しくするのに手を付けたかな」と振り返る菊岡さんは、どこか昔のままの雰囲気が残るパッケージを、時代に合わせて様々なデザインに変えてきました。

今の時代の空気を自然と取り入れていく。その舵取りをしているのが、菊岡さんです。

デザインを刷新したあとに手がけたものが、新たな販路の開拓です。

「先代の頃までは自分たちの店で作って、売る直販が基本でした。外部の企業やデパート、百貨店への卸しといった外商には、ほとんど手を付けてこなかったんです。そこを変えていこうと、外商や新たな販路開拓、営業に力を入れてきました」

特に力を入れた営業は、お菓子の展示会への出展です。展示会では参加した企業がそれぞれブースを出して、自分たちの商品を紹介します。

展示会に来場するのは、卸売業者や、百貨店やデパートのバイヤーたち。彼らに、実際に菊屋の商品を味わってもらいながら、プレゼンすることができるのです。自社ブースの前を歩いていたバイヤーに声をかけ、その場で商談にこぎつけたことも。

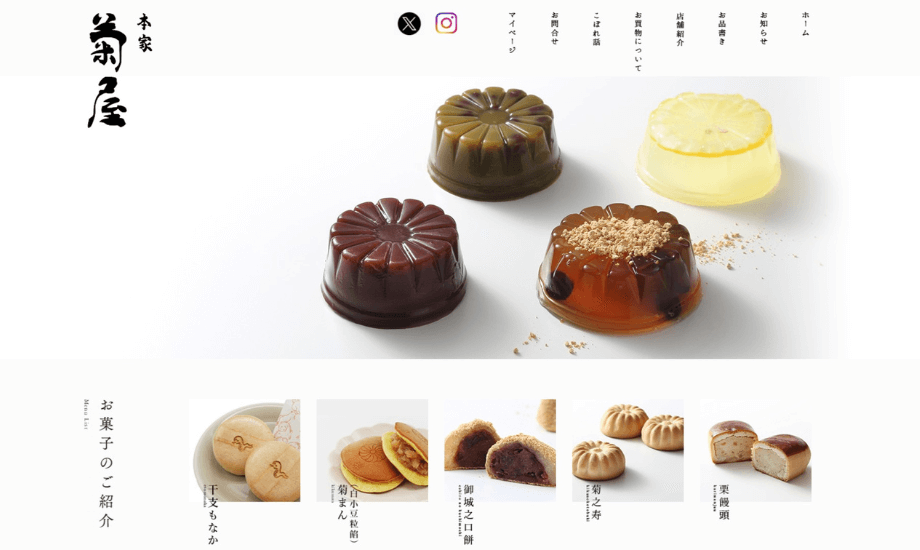

ホームページの刷新やSNS運営など、インターネットに関する活動も、菊岡さんが精力的に進めてきた仕事のひとつです。

「菊屋のホームページ自体は、わりと早い時期からあったんです。でもシンプルなものだったので、作り直しました。今もそうですが、当時はホームページのある・なしで、その会社への信頼度が全く違いました」

菊屋では活発に写真や記事をポストするなど、SNSの運用にも力を入れています。SNSで菊岡さんが大切にされているのが、自分以外の感性も取り入れることです。

「XがまだTwitterだった頃に作っていた僕個人のアカウントを、菊屋公式としても使ったのが菊屋のSNSの始まりです。Instagramは、自分とは違う感覚がある方がいいと思ったので、外部に運用を依頼しました。菊屋のホームページにも手を入れてくれている、女性がメインのチームです」

「会社の規模やトップの考え方、性格って本当にそれぞれなんですよね。そもそも、一人で全部を網羅できる人なんて世界中探してもいない。だからこそ“ブレーン”のような存在は必要だと思っています。

もちろん、『全部自分でやりたい』『人に任せるのが苦手』というタイプの方もいます。でも、人に任せられないままだと、どうしても自分一人の手の届く範囲が限界になってしまう。会社の成長も、そこで頭打ちになることが多いように僕個人としては感じていて。

規模が大きければいい、小さければダメという話ではありません。そこは価値観です。ただ、人に任せることで広がる世界が確かにあるように思います」

地味、日持ちしない、ちょっとお高い。でも安心で、ちゃんと美味しい

400年の伝統を、現代のテクノロジーにのせて発信・販売を続けてきた菊岡さん。

菊岡さんの考える『菊屋の価値』とは、どのようなものなのでしょうか?

「菓子屋として、うちの特徴をあげるとすれば『地味、日持ちしない、ちょっとお高い――でもその代わりに安心できて、ちゃんと美味しいもの』だと思います」

広い地域に商品を届けるメーカーでは、流通に乗せる過程で製品が痛まないよう、防腐剤や保存料を使用する必要があります。多くの消費者を相手にするならば、食品を日持ちさせる工夫は欠かせません。

そんなマスマーケティングとは全く違う文脈で、菊屋がもつ一番の強みは発揮されます。

「マス(一般大衆)を狙った商品なら、どうしても日持ち優先になる。でも、これが例えば近くに住んでいる人を対象にした、まちのパン屋さんであればどうでしょうか。届けたいお客さまの規模が小さくなれば、その分防腐剤や保存料を減らして、浮いた予算は原材料費に充てることができる。

もちろん、菊屋は“まちのパン屋さん”とは歴史も規模も異なります。それでも『届けたい相手を明確にすることで、商品そのものの質を上げられる』という考え方は共通です。贈答用に選んでくださるお客様も多いからこそ、品質にはこだわっていきたい」

「変わらない味」は、絶えず変わってゆくもの

菊屋の和菓子は、まちの人たちに長く愛されてきた、今も昔も「変わらない味」。

400余年もの長きにわたって、愛され続けることができたのは、何故なのでしょうか?

企業としてのブランディングを追及するためのヒントを、菊岡さんは樹木を例にして話してくれました。

「樹木でいうなら幹の部分、つまり変えてはいけない部分と、変えていける枝葉の部分があります。菊屋の土台は食べ物商売。だから『美味しいこと』は一番太い幹となる、変えてはいけない部分。口入れたらすぐに判断されてしまうので、そこは外せません」

その最たるものが、本家菊屋を代表する和菓子「御城之口餅(おしろのくちもち)」。一口大に丸めたつぶあんを求肥で包み、きな粉をまぶした一品です。

美味しさの話に触れた瞬間、菊岡さんの表情がふっと変わりました。これまで軽やかに話していたトーンが、素材の話になるとさらに一段深まります。

「中のつぶあんの小豆は丹波大納言。つぶあんにするので、特に粒の大きいものを選んで使います。もち米は隣の近江八幡、滋賀県産です。琵琶湖のそばで、もち米を専門に作っているところから購入しています。羽二重餅米というコシのある品種です。そしてきな粉には、国産の青大豆をこだわって使っています」

青大豆は、熟しても豆が緑色のままの品種です。ほかの大豆と比べて、高タンパクで低脂肪、甘みが強く、深みのある味わいが特徴です。

栽培や収穫に手間がかかる青大豆は、流通が少なく、国産のものは特に希少価値が高いのです。

そんな希少な青大豆を香ばしくなるまで丹念に煎った、本家菊屋の自慢のきな粉。黄味がかった茶色の奥に、ほのかな緑色が隠れています。

「以前、『せっかく青大豆で作ったはんのに、そんなん煎りすぎやわ!』と驚かれたことがありました。それで試しに、店で使っているものとは別の青きな粉を餅にまぶして、食べてみたんです。すると豆の青臭さが出てしまって、どうも美味しくない。贅沢な使い方かもしれないけれど、よく煎った豆を挽いた香ばしいきな粉だから美味しいんです」

菊屋が郡山城の大門から続く町人街の一軒目に店を構えていたことから、このお菓子はいつしか「御城之口餅」と呼ばれるようになりました。しかし、最初に秀吉公から賜った銘は『鶯餅』。

この名前の由来に、きな粉が大きく関わっているのではと、菊岡さんは考えているそうです。

「ウグイスというのは、声はとても綺麗ですが、姿は非常に地味なんですよ。茶色にダークグリーンが混ざったような羽色をしています」

ウグイスと聞くと、多くの人は明るい萌黄色の羽を想像しますが、実際には暗くくすんだ灰色がかった黄緑色をしています。

「餅にまぶしたきな粉の、黄色味がある茶色で、少し緑がかったような色目。そこからウグイスの羽色を思い浮かべて、豊臣秀吉は『鶯餅』って名前を付けたんと違うかなと。……まあこれは、僕の仮説ですけど」

代表となる前の修業時代には、自らの手で餡を炊くこともあったと語る菊岡さん。その仮説には、長く触れてきたからこその実感がありました。

400年の伝統は400年の進化の証

変わらずに愛され続けるためには、絶えず変わっていくことが必要だと、菊岡さんは語ります。

「老舗というと、よく頑固オヤジが腕組みして『このタレは50年継ぎ足し継ぎ足しで、変えてへんねん!』なんてイメージがありますよね。でも実際にはそんなことは全くなくて。長く流行ってるところほど、常に何かを変えています。だって、お客さまの味覚は常に変わり続けているんですから」

味の好みだけでなく、価値観や暮らしの環境、そこで生きる人も、時代とともに変わっていく。その変化は、お菓子の味にも影響を与えます。

「例えば、昔の菓子はものすごく甘かったんです。これには理由があります」

理由のひとつは、当時の砂糖はたいへん高価であったこと。貴重で高価な砂糖をふんだんに使った甘い菓子の贈り物は、渡す相手への「私はあなたにこれだけお金をかけています」という絶好のアピールになりました。

時代劇でおなじみの、悪代官と悪徳商人の密会シーン。そこに必ずと言っていいほど登場するのは、“山吹色のお菓子”こと小判の入った菓子折りです。

「あれがまさに、菓子が高級で贅沢品だったことを象徴しているんです。身分の高いお代官様に差し上げても全然おかしくない、失礼に当たらないものが、お菓子だったんです」

傍目には大変そう。でも本人は楽しんでいる。「理想でしょ?」

事業承継に注目が集まっている昨今。代々の家業であっても、血縁に関わらず継ぎたいと思う人、継いでもらいたい人が増えてきています。

26代にも渡り名前を継いできた菊岡さんの目には、第三者承継はどのように映るのでしょうか。答えは、意外なほどに軽やかでした。

「自分の好きなことをしたいわけだから、どんどんやりなさいって、僕は後押ししたいですね」

自分が見つけた好きなことなら、「やらされ感」をあまり感じずに取り組めるもの。

それに、他の人から見れば大変なことでも、自分にとっては、苦にならないこともよくあります。

「好きでやってるから、本人は楽しんでるんですよ。それって理想でしょ? これからは世の中も、ものの考え方も、そういう方向にどんどん進むと思います」

Editor's Note

編集後記

私にとって奈良は、これまでに何度も訪れている大好きなまち。もしかしたら、気付いていないだけで、本家菊屋の和菓子をいただいたことがあるのかも……? 次に奈良へ旅するときは、絶対に大和郡山へ行く日を設けるぞ! と、胸に誓いました。

SUZU

すず

Articles