LOCAL LETTER

完璧じゃないから、人とつながれる。想いでまちを育てる生き方

AOMORI

青森

拝啓、完璧な準備をしないと前に進めないと思っているアナタへ

転職、移住——。「いつかは動きたい」と思いつつも、”いつか”を”今”にする一歩を踏み出せない人は多いのではないでしょうか。

青森県の最東南端に位置する階上(はしかみ)町。

今回お話を伺ったのは、赤煉瓦造りの味噌蔵をリノベーションした『cafe & HASH BA わたしの素ペース(以下、わたスペ)』のオーナーの上野莉歩さんです。

「カフェであり、イベントスペースであり、そして人との交流を通じて、“自分の輪郭を知る”ところでもある」と表現する上野さんは、階上町の地域おこし協力隊としても活動しています。

かつては自分のまちの魅力が減っていくことに寂しさを感じていた上野さん。宮城、東京、福島を経て、階上にUターンしました。今はこの場所を起点に、場育て・まち育てに取り組んでいます。

「場を作ると言うよりも、場が育っている感覚があります。それに形や計画よりも、勢いやイメージで動いてしまうんです」

無邪気に語る上野さんの言葉には感覚だけではない、しなやかな意志が含まれていました。この記事を読み終えるころには、アナタが抱えている迷いにも、光が差し込むかもしれません。

1996年生まれ。青森県階上町(はしかみちょう)出身。大学進学を機に県外へ出て、2023年にUターン。「たのしく暮らせるひとを増やす」をテーマに、2024年10月に『cafe & HASH BA わたしの素ペース』をオープン。JR階上駅前の商店街エリアを中心にエリアリノベーションを企てている。

地元に持ち帰るために外へ。まちに関わる原点との出会い

上野さんは高校卒業後、宮城県の大学へ進学しました。18歳まで階上町で暮らす中で、「階上には魅力的なものが少ないな」と感じていたと振り返ります。

まちを出た当時から心に秘めていたのは「新しい価値観や、外での経験を地元に持って帰りたい」という想いでした。

大学卒業後は東京の印刷会社に就職を決め上京。しかし、社会人1年目の冬にきっかけが訪れました。コロナ禍により仕事がフルリモートになったことで、自分の生き方や地元について「このままでいいのかな」と、ふと立ち止まって考えたそうです。

そんな時、社会人インターンシッププログラムを通して出会ったのが、福島県葛尾村(かつらおむら)の地域づくり団体です。葛尾村は、東日本大震災による原発事故の影響で全村避難を経験した村でした。

プログラム自体はオンラインだったものの、後に上野さんは葛尾村に拠点を移すことを決意します。

「葛尾村は、『帰りたい』と本気で思った人しか帰れないような村なんです。一度村から出ていかなければならなかったからこそ、戻るには覚悟が必要だったと思います。

今でも実際に住んでいる人は約450人くらいしかいない。村で暮らす人と日々関わるなかで、どうしたらこの人たちが前向きに暮らせるんだろう、と考えるようになりました。」

葛尾村の活動を通して、上野さんは手入れされていない川があると知りました。その川を自分たちの手で綺麗にして、テントサウナのイベントを実施。また、使われていなかったトレーラーハウスをカフェにして、会話ができる空間を作り出すなど、「場所や空間の利活用」をテーマにまちに人を呼ぶイベントなど企画しました。

「大学時代にスターバックスでアルバイトさせていただいていた時の経験と、このように自分で場所を作ってみた経験が掛け合わさり、家でも職場でもない“第三の居場所”が、まちの人の喜びにつながると学びました。サードプレイスがあることで、救われる人がいると思ったんです」

そう語る上野さんは、“準備してから動く”のではなく、“動きながら学ぶ”ことを経験し、地元・階上町に戻る決意をしました。

そして、2023年にUターンした翌年、『cafe & HASH BA わたしの素ペース』をオープンさせたのです。

わたスペは、交流と対話で自分の輪郭が見えてくる場所

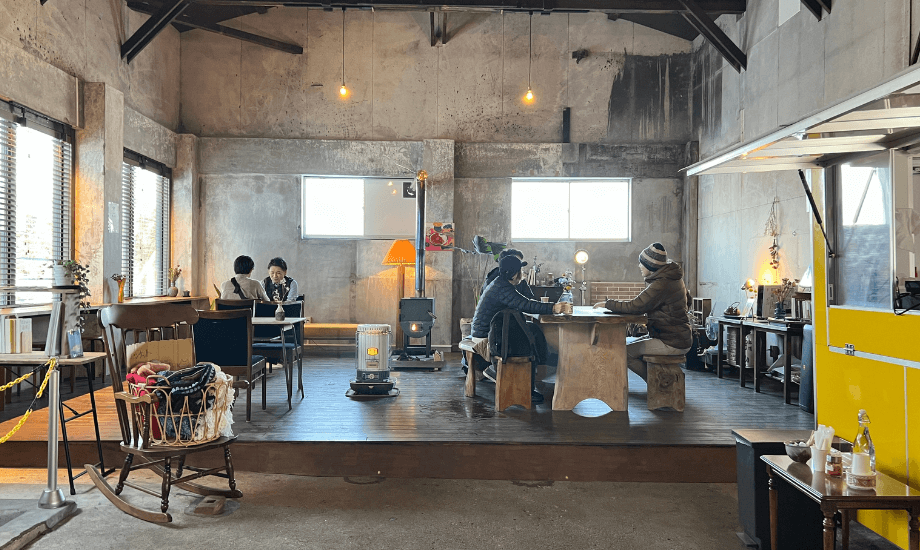

階上駅からほど近く、周りから目立つ赤い煉瓦造りのお洒落な建物が現れます。軒先にある小さな看板と大きく開いたシャッターが目印です。

元味噌蔵をリノベーションしたこの場所は「訪れる人が素でいられる時間・ペースを感じられる場がこのまちには必要だ」という想いで『cafe & HASH BA わたしの素ペース』と名付けられました。

「階上駅前にはほとんど飲食店がありません。だからこそ、近所の人や、若い人が集まれる場所がほしいと考えていました。そんな時にこの蔵を知り、勢いで買っちゃったんです」と笑う上野さん。

その時は椅子もテーブルもイメージできていなかったけれど、訪れる“人の姿”のイメージは浮かんでいたと言います。

「人が集まっていたりとか、窓際で本を読む人とか、リモートワークをしている人とか、思い思いに過ごしている人たちの姿がイメージできました。人と人が繋がったらいいな、交流が生まれたらいいな、という妄想だけが浮かんでいる状態でしたね」

計画や形よりも人への想いを原動力として始まった、わたスペづくり。

そんな上野さんの夢を実現した手段の一つがクラウドファンディングでした。約1ヶ月で当初の目標だった150万円を越える195万円の支援が実現。

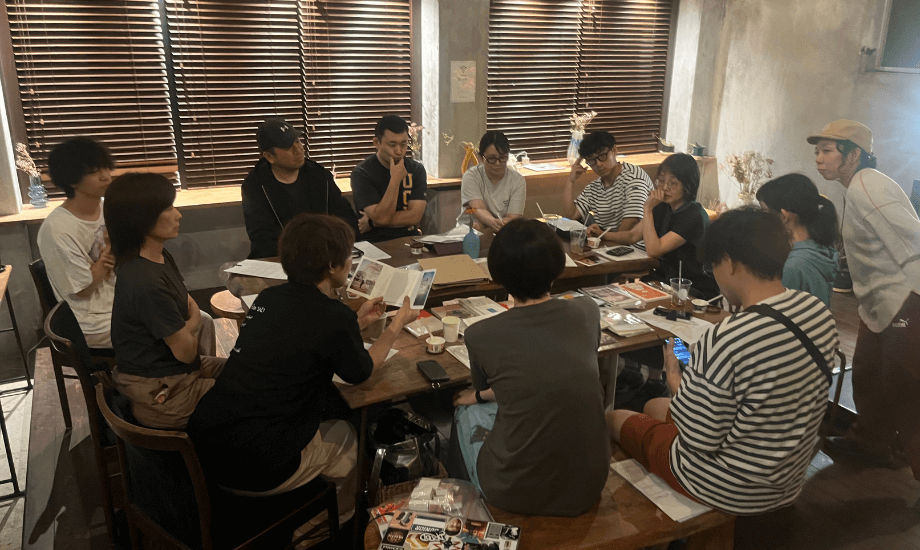

さらに近所の人や地元の高校生と一緒に掃除をしたり、まちで使われなくなった木材や家具を活用したりと、地域の人々を巻き込む形で「わたスペ」は出来あがっていきました。

わたスペがオープンして1年が経った今、どんな場所に育っているのかを伺いました。

「ご近所の人から、実家を離れて帰省中の人まで、たくさんの方に来ていただいてます。特に思うのが、来てくれる人や働くスタッフも含めて、皆が明るくなったような気がするんです」

その理由について、上野さんはこう続けます。

「文化人類学に“人は他者がいることで自分を認識できる”という考え方があります。わたスペのオーナーとしての私、地域おこし協力隊としての私、夫の妻である私、どれも関わり合いの中で存在している“私”です。

他者と関わり合うと、自分の輪郭が見えてくる。自分の“素”って、まだ見えてない人が多い。この場所で誰かと出会ったり、自分と対話したりすることで、自分の輪郭が少しずつ見つけられているのかも、と思っています」

自分の輪郭とは、上野さんの言葉を言い換えると“自分の価値観”のこと。他者と交流をすると、自分の好きや苦手がわかってくる。価値観がはっきりしてくれば、自分自身を深く理解できる。それがやがて、自分の幸せを見つけることに繋がると語ってくれました。

「自分の素に従って生きている人が増えれば、楽しく生きてる人が増えていくんじゃないか、って思ってます。私の仮説ですけど」とにこやかに笑う上野さんの表情には、これまでの歩みから得た確信が滲んでいました。

協力隊、オーナー、”私の素”に従って暮らす工夫

階上町の地域おこし協力隊第1号としても活動して1年を迎えた上野さん。

就任のきっかけは町内で配られる「議会だより」。階上町に地域おこし協力隊の制度が検討されていると知り、町役場に自らプレゼンに行ったそう。

「資料も持ち込んでやりたいことを話したら、“町としてもありがたいので、上野さんの動きやすいような制度でできないか検討してみます”と言ってもらえたんです。その結果、企画提案型の業務委託という形で就任することになりました」

現在はわたスペに限らずまちのイベントなどを、地域おこし協力隊の活動の一環として行っています。しかし、上野さんの協力隊としての主な活動は「空き家の新しい役割をみつけること」です。

空き家バンクの活用や、人と空き家を繋げる役割を担うことで、階上駅前の商店街を点のリノベーションではなく面でリノベーションしていきたいと語ってくれました。

「あるのに知られていないのがもったいないと思うんです。葛尾村で出会った川のせせらぎやトレーラーハウス、階上町の元味噌蔵も、いいものはあるけれど、良い編集がされずにそのまま放置され、外部に魅力が発信されてないと感じています。だからこそ、まちでやっている空き家バンクの稼働率を上げ、再活用できる仕組みづくりを手伝いたい。

特に地域では、空き家の情報は不動産に載らなかったり、知らない人に貸したくないと思う人もいます。今後は、空き家と人を繋げる役割を担っていきたいです」

ただ、課題も同時に感じていると教えてくれました。

「現在のイベント費用などは、協力隊の活動費をもとにしています。協力隊の活動は3年間なので、費用の限界がやってきます。これまでイベントを開催していて、多くの嬉しい声をいただいているので、今後も長期的にイベントを開催するために、自立できる仕組みにするのが課題です」

その“自立”に向けて、上野さんが取り組んでいるのがチームで場を育てること。わたスペと協力隊の活動を並行して行うため、現在は信頼できるスタッフに運営を任せています。

「イベントを月3本やっている時は集客の不安や各所の対応などで、自分の余裕がなくなっていました。自分に余裕が持てる状況にするために、スタッフに任せたり、マネジメントもかなり意識するようになりましたね。その結果、スタッフとの関係性もより強くなって、私も安心して任せることができるようになりました」

“自分ひとりで抱えない”という選択も、上野さんにとっては大切な気づきでした。

完璧にやろうとするのではなく、人と関わりながら場を育てていく。

その姿勢こそが、上野さんなりの“私の素”に従って生きる実践でもあります。協力隊という制度を、自分らしく地域と関わる仕組みに変えていく上野さんの姿。それは、制度に縛られすぎずにキャリアを作る新しいロールモデルのひとつと言えます。

不完全さが関わりしろになり、さらにまちを育てていく

わたスペの店内を覗くと、味噌蔵の時に使われていたメモが壁に書き残されていました。店内に並んでいる形の違う椅子だったり、近所の人と板を削って作ったテーブルだったりと、全てが完璧に揃えられた空間ではありません。

けれど、一つ一つに温もりが宿っている空間を背に、上野さんはこう続けます。

「あえて不完全だったり、ごちゃ混ぜな空間にしています。完璧じゃないからこそ、人が関わりたくなる。この“抜け”こそが地域や人との“関わりしろ”になるんじゃないかと思っているから」

完全ではない余白に、人と関わるきっかけが生まれる。その“関わりしろ”ができることで、まちで暮らす人はどんな作用がもたらされるのでしょうか。

「このまちで暮らす人は楽しく、ごきげんで暮らしてほしいと思っているんです。ごきげんで生きるために必要なのは、孤独じゃないこと、素の自分にしたがって生きていることの2つだと考えています」

階上町の海沿いに暮らす上野さんは、大家さんのおばあちゃんから野菜をもらい、旅先のお土産を渡すような小さな交流を繰り返しています。

「そのやり取りだけで1日が少し豊かになるんです。小さな関わりしろが生まれていくことで、孤独感を感じなくなる。この感覚を、まちにも広げていきたいです。そのために、私の事業が素の自分を知るきっかけになったらいいなと思います」

上野さんの願いは、日常のささやかな交流が、やがて地域全体の安心感や居場所づくりにつながっていくこと。そこから、自分の“素”に気づける余白も生まれていく。上野さんの一貫する想いが現れます。

上野さんが描く理想は、駅前の商店街が綺麗に整えられる再開発ではなく、商店街の古いシャッターが少しずつ開き、小さな交流が増えていくことです。

「まずは週末だけカフェをするとか、声を掛け合うとか、小さな取り組みが交流のきっかけになったら嬉しいです。そんな人が増えていくことで、まち全体が明るくなって、楽しくごきげんな人が暮らすまちになっていくといいな」

そう語る上野さんは来春、わたスペから徒歩圏内に空き家を改修した宿をオープンする予定です。

上野さんの取り組みがさらに広がっていくように、誰かの “小さく始める勇気”が、別の誰かの “やってみよう”に繋がる。

そんな連鎖が、まちの表情を変えていきます。

整いすぎた場所より、少し “余白” のある場所のほうが、人は歩み寄れる。

その余白が、人と人をつなげる入口になっていきます。

上野さん自身もまた、完璧を求めすぎず、まず動くことでできることを広げてきました。

その歩み方こそが、彼女の事業と生き方が重なるところです。

階上町を起点に、歩み続ける上野さんの姿は、“いつか”を“今”に変える一歩を静かに後押ししてくれます。

LOCAL LETTERでは、想いを原動力に動く人たちの物語をお届けしています。最新の記事はメールマガジンでチェック。

Editor's Note

編集後記

準備が整わなくてもいい。完璧じゃないから、いい。凝り固まっている時こそ”人”や”想い”を軸に動いてみる。そうすると、道は自然と拓けてくるのかもしれません。アナタの心が動いた時に、動いた方へ一歩、進んでみませんか?

Maria Wakamatsu

若松 鞠亜

Articles