LOCAL LETTER

みんなが集う“公民館”を目指して。承継から5年経った銭湯「菊の湯」が愛される秘訣

NAGANO

長野

拝啓、まちに根付く施設に関わり、長く続いてほしいと力を尽くすアナタへ

移り変わる時代に合わせて何を変え、何を守り続けるのか。

まちの人々に愛され、長く親しまれている商店や施設に関わる人にとって、それは永遠の課題ではないでしょうか。

創業から約100年、長野県松本市にある銭湯「菊の湯」。約5年前に事業承継*という大きな節目を迎えて以来、銭湯でありながらも、幅広い世代が集い交わる場として多彩な取り組みを実施しています。

*事業承継とは、地域に根ざしたお店や農業などの仕事を、次の世代や別の人に引き継いでいくこと

新たな世代にバトンタッチをし、経営を続ける菊の湯は何を守り、どのように次の100年へとつなげようとしているのか。

世代や地域を超えて、つながりを育む秘訣に迫ります。

祖母が過ごす豊かな日々から知った、銭湯が生み出す人とのつながり

清らかな湧き水がまちの至るところに流れ、雄大な北アルプスに見守られた長野県松本市。

そのまちの一角に、約100年もの間愛され続けてきた銭湯「菊の湯」があります。

菊の湯の「湯屋チーフ」として働く鮎沢 日菜子(あいざわひなこ)さんは、銭湯の持つ魅力に心惹かれ、菊の湯のメンバーとなった一人です。

「人が集まる場をやってみたいという気持ちは、いつからか自分の中にありました。多分それは、祖母との会話から始まってるのではないかと思うんです。

祖母がひとり暮らしになったときに、『風呂友だちがいるんだ』っていう話をしてくれて。まちの中のお風呂に通うことで、新たな人間関係ができていくと聞いた時に、それってすごく豊かだと感じました」

「祖母が風呂友だちと関わり、豊かに過ごしている毎日がどうか続いてほしい。終わってしまいそうな銭湯がどうか続いてほしい」

そうした気持ちから、銭湯への興味が湧いた日菜子さん。

そんな日菜子さんのもとに、ある日舞い込んできたのは、思いがけない知らせでした。

なんと、自身もファンだった松本市内の人気本屋「栞日(しおりび)」が、本屋の向かいにある銭湯「菊の湯を事業継承する」というニュースが飛び込んできたのです。

「栞日」は、松本駅から徒歩約15分ほど。一般的な書店では目にしない数々の本が並び、洗練されたカフェスペースが併設されています。日菜子さんが「オアシス」と語る、大好きなお店でした。

「私がやりたいことを、大好きなお店がやるんだ!」

関わってみたいという気持ちを膨らませつつ、松本へUターンしたタイミングで、銭湯スタッフの求人に応募。

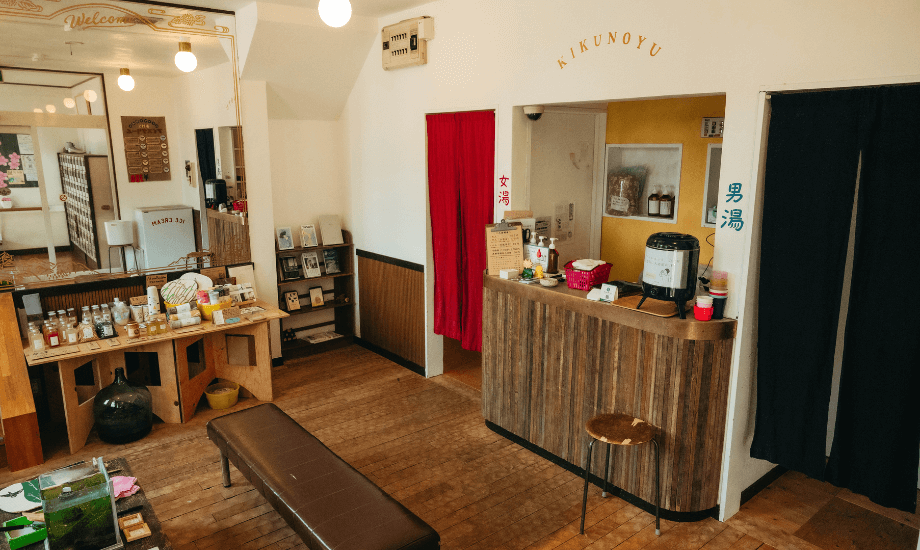

今は菊の湯の3代目「湯屋チーフ」として、湯沸かし・掃除・番台業務などに加え、会社のマネジメントにも関わっています。

お湯が真ん中にある日々を守りたい。承継した責任を胸に挑む湯屋チーフ業務

約5年前、先代の宮坂 賢吾さんから、株式会社栞日のオーナーである菊地 徹さんへ事業承継した菊の湯。

菊の湯にも、日菜子さんのお祖母さんと同じように、日々のくらしの真ん中に菊の湯があり、慕い続けてくれている常連の方たちの存在がありました。

そんな方たちへ、日菜子さんが大切にしている心掛けがあります。

「“アナタが来るのを待っていたよ!”という気持ちを、挨拶や声かけでどれだけ伝えられるか、チャレンジしています。

菊の湯の常連さんって、1週間に2、3回とか、毎日来られたりする方もいる。お風呂以外のレストランやカフェなどの業種って、好きでもそんなに行かないと思うんです。だから、銭湯ってすごく不思議な場所だなと。

何度も足を運んでくれる方たちを“待っていたよ”という気持ちでお迎えできるよう、日々エネルギーを割いています」

その方法はひとつの声かけに留まらず、細かな部分にも。

「銭湯で1番重要なのが掃除。掃除がきちんと出来ていなければ、いくら番台で気持ちの良い声かけをしても、心地よくないじゃないですか。気持ちのいいお湯にするために、掃除を1番大事にしています。

あと、1階に置いてある新聞もぐちゃっと汚く畳まれていたら、“待っていたよ”って気持ちが伝わらない気がして。きっちりしておきたいというよりかは、来られた方が気持ちよく過ごしてもらいたい気持ちが大きいです」

来られた方に気持ちよく過ごしてもらうため、掃除や備品の整理整頓など、細やかな銭湯業務に心を砕く日菜子さん。

そこには、閉業のピンチを乗り越えても、順風満帆ではない銭湯業に携わる立場として、大切にしている想いがあるのかもしれません。

「全国の銭湯さんもきっと、毎日来てくれている人がいるから、なんとか踏ん張って開け続けることができているはず。

菊の湯は、先代の宮坂さんがなんとかつないできたバトンを、私たちは受け取らせてもらいました。だからこそ責任を持って、これまで通ってくれている人たちにとって、ちゃんと通い続けてもらえる場所でありたいと思っています」

『バトンを受け取らせてもらった』

柔らかい雰囲気の日菜子さんの目の奥に、力強さが宿ります。

菊の湯のメンバーとなり、お湯が真ん中にある人々の日常を守りたいと、ひたむきに向き合ってきた日菜子さんだからこその強い想いを感じました。

小さな種から花を咲かせる。続いていく場にするための多彩な取り組みの裏側

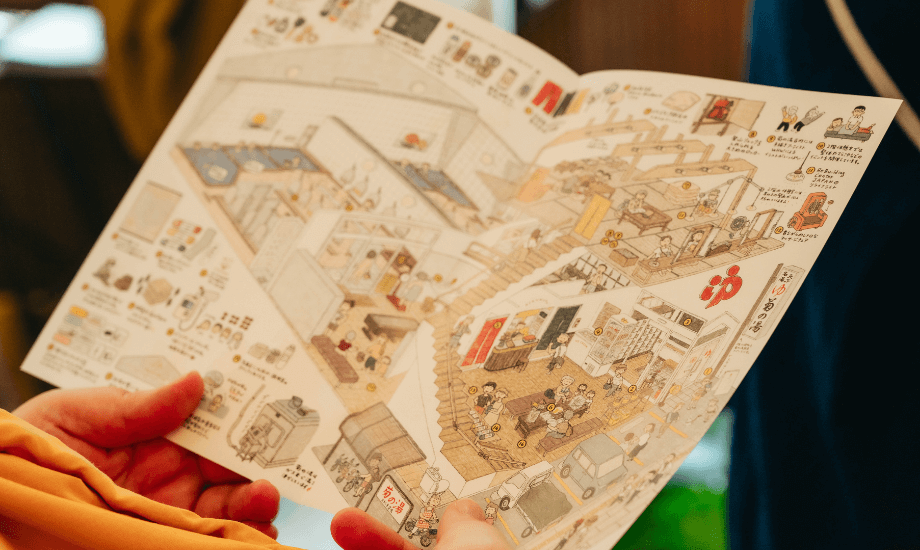

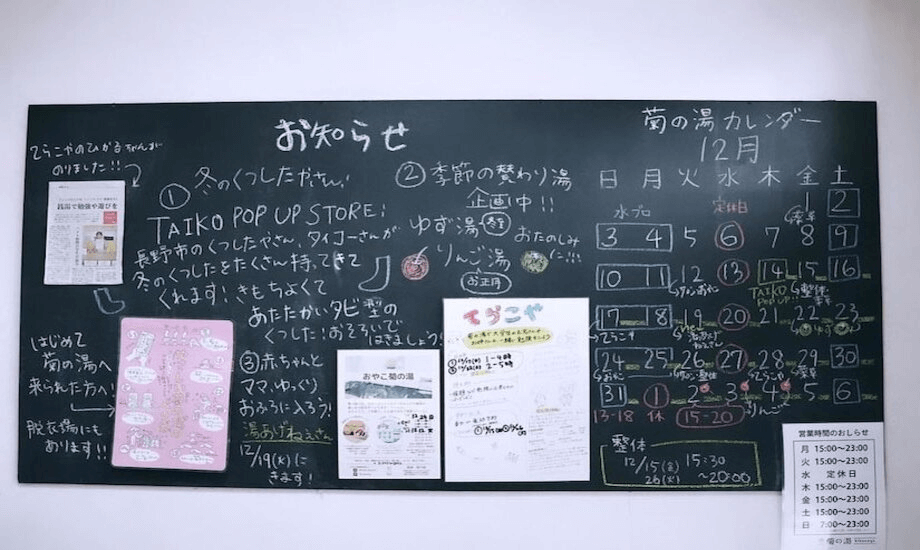

菊の湯に入るとすぐ目に入るのが、黒板に書かれた「菊の湯カレンダー」。

そこには「シゲさんの整体」や「100歳体操」など、多彩なイベントの案内がありました。そのほとんどが、お湯に入らず参加できるものばかり。

菊の湯に立ち寄り、交流の時間を過ごしてもらうことで、地域のつながりが自然と生まれていく。

事業承継後に力を入れている取り組みです。

菊の湯の2階にある休憩スペースを活用した、「菊の湯てらこや」もその一つ。子どもたちにとって安心して過ごせる居場所を作ろうと、学生や地域住民が勉強を教えたり、一緒に遊んだりする取り組みです。

「てらこやは、当時アルバイトの大学生が『やりたい』って言ってくれたことが始まりで。多分、その子にとっても1人で出来る自信がなかったけど、迷いながらもやりたいと言ってくれました」

こういった取り組みを率先して進めていくのも、マネジメントの立場として働く日菜子さんの大切な役割の一つです。

「学業や家庭と両立しながら菊の湯に関わってくれているスタッフがほとんどで、その時々で頑張りたいこともさまざま。新しい取り組みへの意見は、正直活発に出ているわけではありません。

でも、菊の湯に出勤する日々の中で、こんなことがあったらいいなとか、自分の興味関心だとこんなことをしてみたい!という小さい種が芽吹いていく。

その想いをこの場で表現していいんだよと。

小さな声をなるべく拾い上げながらやれたらいいなと思っています」

スタッフとの距離感に悩みながらも、想いを尊重し、やりたい気持ちの種を見逃さず、育てていく。

少し困ったような顔で、「みんなをどんどん引っ張っていくような存在でいられたらいいんですけどね」と遠慮がちに付け加える日菜子さん。

日菜子さんらしい、あたたかく、でも芯の通ったリーダーシップのおかげで、スタッフの想いの種が思いがけない花を咲かせてくれたことがありました。

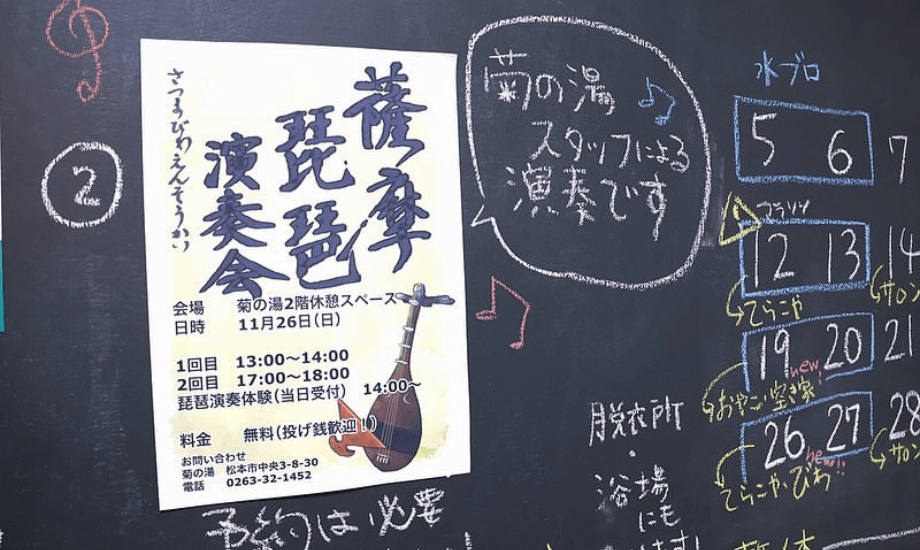

「楽器の琵琶を演奏しているスタッフがいるので、菊の湯で琵琶の演奏会を開いたことがありました。

普段馴染みのない琵琶の演奏会、どのぐらいの方々が来てくれるのかと思っていましたが、どうやら、詩吟の曲が琵琶の曲に似ているらしくて。詩吟に馴染みのある高齢者の皆さんが来てくださって、琵琶の曲に合わせて一緒に歌ってくれました。

これすごいなあと思って。この場所でやっていいよと言わなければ、見えなかった光景だなと思います」

広がっていたのは、想像していなかった光景。

さらにこの取り組みは、地元の常連さんへ、新たな菊の湯の楽しみ方を提示してくれました。

「歌ってくださった方、実は菊の湯の常連さんで。

2階に上がってくることはほとんどない方だったけど、せっかく演奏が聴けるならと2階に上がってきてくださいました。

お客さんにとって、お風呂に入りに来るというのが第一の目的なので、それが達成されればきっと満足いただけます。でもこうしたイベントは、通常の満足感に加えて、いつもとは違う刺激をもたらすことができる。

スタッフにとっても、自分ならこういうことをやってみたいとアイディアが出たり、新しいことにつながったりすることがすごく嬉しいなと思っています」

新しいことを始めることでお客さまにも、菊の湯内にも、生まれる好循環。

これだけ積極的に新たな取り組みを実施するのは、菊の湯を”続いていく場所にしたい”と願う気持ちから生まれています。

「第一には、毎日来てくださる方を大切にすること。

でも、愛され続けるためには、“今愛してくれている人たち、待っていたよ!”という気持ちだけでは、続いていかないと思います。

観光の方、大学への進学や就職で松本に来た方などに、菊の湯があるから松本の滞在が楽しいと思ってもらえたら、今愛してくれている人たちのまた次の世代にも、菊の湯は続いていけるはず。

場所が続いていくためには、初めて来られる方たちにも、菊の湯を好きになってもらいたいという気持ちでいます」

次の世代へつなぐために、初めて菊の湯を訪れた人にも菊の湯を好きになってもらいたい。

その想いは、次なる構想を生み出しています。

銭湯を超えた存在に。菊の湯が次の100年へ向けて目指すものとは

各家庭にお風呂があり、わざわざお風呂に行かなくても日々の生活が回る現状。

菊の湯が、100年先まで続いていく場になるにはどうすればいいのか。日菜子さんはこれからの構想をこう語ります。

「ここが、お風呂“も”ついているお店みたいになっていく必要があると思っています。

お湯を真ん中に、この建物がどう、まちに場所を開き続けられるかっていうことを考えていて。

その1つの取り組んでみたい形が、“公民館”です。

趣味のサークル活動を行ったり、興味のある勉強を学べたり、体を動かすことができたり。せっかくある2階のスペースを活用し、お風呂に入りに来ていない方にどう足を運んでいただくかというのを、”公民館”というキーワードをヒントに、取り組みたいと思っています」

“お風呂もついている公民館”で募るアイディアは、菊の湯スタッフを超えて、地域の人々にまで及びます。

「今までは菊の湯のスタッフが発案した企画が行われていましたが、これからは地域の皆さんや大学生の皆さんがやりたいことを、ここに持ち込んでもらえるようになったらいいなと思っています」

自由なアイディアを実現する場として、菊の湯という場所を提供する。

その結果、さまざまな世代がつながる場所となる。

それはまさに、銭湯を超えた存在。

菊の湯が続いていくために、そしてまちに開かれた場として存在するために必要なことかもしれません。

しかしここで、日菜子さんが取材中何度も繰り返した言葉を思い出しました。

湯が真ん中にある事業を――

「例えば、毎日イベントを実施したいと思った時に、掃除を大事にしている気持ちが抜け落ちてしまったら、恐らく、一発で菊の湯全体が汚くなってしまう。

そうなると、お客さまも菊の湯には来てくれなくなってしまう。

別に、代わりは他にいくらでもあるから。

いくら、誰かのやりたいが実現されていたとしても、前提として、やっぱりお風呂がある、“湯が真ん中にある”っていうことが重要だと思っています」

一般的に、事業承継をし、続いていく場として大切にするべきことは、現状の問題点から変えていくことを見極め、推し進めることかもしれません。

でも、日菜子さんにお話を伺ってみて感じたのは、

“変えてはいけないことこそ、見極めなければならない”というメッセージ。

菊の湯が大切にしてきたのは、時代の変化を受け入れながらも、変えてはいけない本質を守り続けること。

「代わりは他にいくらでもある」

終始柔らかな雰囲気に包まれた日菜子さんが発する言葉の中で、取材中、唯一使われた厳しい表現。

その言葉から、何を守り抜くのかを問い続け、全ての人に気持ちよく過ごしてもらいたいと向き合う、実直な姿勢を感じました。

“続いていく場にするために、変えてはいけないことを見極める”――それはきっと、どんな事業にも通じる大切な視点。

皆さんが大切にしている場所では、何を守り、何を変えていきますか?

本記事はインタビューライター養成講座受講生が執筆いたしました。

Information

2025年「WHERE ACADEMY」体験会を開催!

「自信のあるスキルがなく、一歩踏み出しにくい…」

「ローカルで活躍するためには、まず経験を積まなくては…」

そんな思いを抱え、踏みとどまってしまう方に向けて、

地域活性に特化したキャリア開発アカデミーをご用意しました!

「インタビューライター養成講座」「地域バイヤープログラム」「観光経営人材養成講座」など、各種講座でアナタらしい働き方への一歩を踏み出しませんか?

<こんな人にオススメ!>

・都心部の大手・ベンチャー企業で働いているけど、地域活性に関わりたい、仕事にしたい

・関わっている地域プロジェクトを事業化して、積極的に広げていきたい

・地域おこし協力隊として、活動を推進するスキルや経験を身に着けたい

まずは体験会へ!

参加申し込みはこちら

Editor's Note

編集後記

日菜子さんの原動力はきっと”恩返し”。取材中、何度も感じる場面がありました。

「おかげ」や「支えてもらった」という表現を無意識に選び、言葉を紡ぐ日菜子さん。その様子から、人からもらった愛をきちんと認識し、感謝の気持ちに変えてエネルギーにする、純粋で揺るぎない意志を感じました。

MARIKO ONODERA

小野寺真理子

Articles